調水調色之翡翠

文/顏桂明 圖/于寶廷

調水調色之翡翠

文/顏桂明 圖/于寶廷

在中國古代,有一種生活在南方的鳥名曰翡翠鳥。此鳥毛色十分好看,雄鳥羽毛為紅色,謂之之翡翡;雌鳥羽毛為綠色,謂之之翠翡,遂冠以此玉之翡翠翡之名。

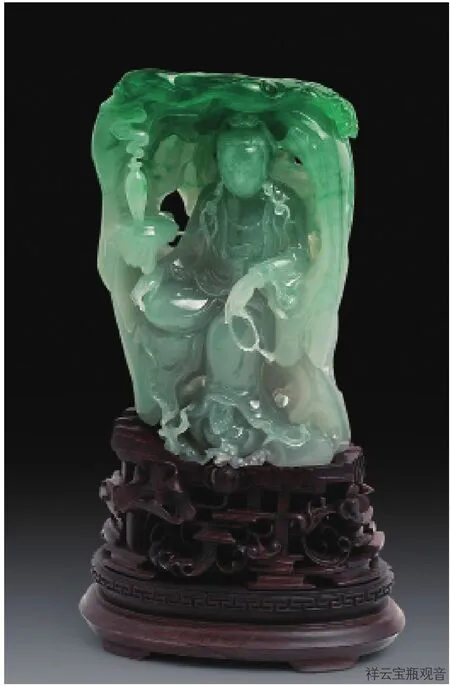

祥云如意自在觀音(正面背面)

翡翠得以廣泛流傳和清王朝皇家貴族的嗜好有關,尤其是權傾一時的慈禧太后,最喜歡翡翠玉器。以至于為了討好慈禧太后,湖廣總督張之洞不顧同仁之情,借口“與義和團有嫌”,誣陷告老還家在襄陽的老京官,將其滿門抄斬,實為奪取老京官不肯割愛的一塊上等翡翠。之后,張之洞將其做成降魔杵,在慈禧太后七十大壽時敬獻之。慈禧太后對之喜愛有加,臨終前仍捧在手中。清朝皇家對翡翠的嗜好引發了整個社會對翡翠的追求,使得清末對和田玉的使用大為減少。而翡翠異軍突起,取代了新疆和闐玉的位置,主宰了玉器市場,直到現在。

翡翠在短短200多年的大規模使用過程中產生如此大的魅力,吸引眾多皇親國戚、達官貴人的神往,究其緣由是翡翠的“水”、“色”,以及翡翠的稀有和雕琢。俗話說“玉不雕,不成器”。所以對于翡翠的工藝就要求甚嚴,有了古時候的工藝基礎,也就有了現在翡翠雕刻工藝的登峰造極。

翡翠的價值歷來是以構思、顏色和光澤來判斷的,顏色的色調、濃度、明度加上好的雕工是價值的保證,所謂濃、陽、正、勻、韻,是現代翡翠作品理想的境界。可見翡翠的水和色是評價翡翠好壞的一個重要標志。要使翡翠在原來的基礎上提高一個檔次,就需要工藝上的精益求精了,通過藝匠一系列精心的設計和工藝制作,便會使得翡翠更加通透,顏色更加富有活力,這種再創造就是行話所說的“調水調色”。

古人云:“玉有五色”,而翡翠有六種主色調。主色調有白、紫、綠、黃、紅、黑,其各主色調系列的顏色變化十分多彩。按照翡翠顏色的質地,將其分為原生色和次生色,原生色就是行話所講的“翡翠肉”的顏色,它是翡翠在地表以下,在各種地質作用條件下形成的顏色。這種顏色與翡翠的礦物化學元素、礦物質成分有密切關系,即在翡翠晶體的結晶作用過程中形成。它是比較固定的顏色,用酸是不可能溶化的,如白色系列、紫色系列、各種色調的綠色系列、黑色系列翡翠的顏色均屬于原生色。次生色則是翡翠皮的顏色,它是外生地質作用條件下形成的顏色。在翡翠露出地表之后,它所處的環境與原來形成時的環境有很大變化,處于地表常溫、常壓、氧化、多水條件下,許多礦物質化學性質方面不穩定,再加上日夜溫差變化等,產生了物理和化學風化作用。由于氧化水解等作用的結果,在翡翠外表就會形成風化殼。從翡翠中釋放出的鐵形成氧化鐵,呈膠體淋漓滲透于翡翠晶體粒間孔隙中或微裂隙中所致。此顏色是外來的氧化鐵機械滲入晶體孔隙中而致色,所以不是翡翠晶體固有的顏色。這種顏色用強酸浸泡有可能溶化,從而使翡翠褪色。次生色包括黃色系列和紅色系列。

不管“肉色”也好,“皮色”也好,都要其透光性好,也就是行話說的“水頭”足。所以“肉色”與“皮色”,都存在一個“調水”的技巧。那何謂透光性?它是指光投入翡翠內部能透光的程度。翡翠為多晶集合體,組成翡翠的顆粒粗細不同,晶形及結合方式不同,可以讓光通過的能力也就不盡相同。當光線投射到翡翠表面時,一部分光將在表面反射,一部分光進入翡翠內部一一透過。翡翠透過的光越多,它的透光性越好,就會呈現晶瑩通透的感覺,那便是“水頭足”、“種好”的理想玉料。透光性好的翡翠可以使人有一種滋潤的感覺,并可將顏色“放出”,使色調暗的翡翠及顏色不勻的翡翠因透光性佳而提高,行內曰:“種好遮三丑”。反之,透光性差的翡翠,縱使顏色再好,亦無法拔得頭籌。因此,在評定翡翠的級別時,透光性占了很大的比例。甚至有的行內人認為透光性好比色佳更重要。當拿到一件翡翠掛件玉料,上端有綠,但色偏深,而且顏色略“干”(水分)。這時必須要設法將翡翠的“水分”調出來。概括講影響透光性有三點因素:一是顏色偏深,二是色塊偏厚,三是翠邊界有無空隙,產生折射的面積夠不夠。原因找了出來,構思順之而出,就可以將其采用透雕,把深的綠色與臨近的白色部分分離開來。這樣做的目的就是擴大綠色部分的受光面積和適當減薄厚度,使之達到透綠的效果。這一招馬上就會使綠色翡翠掛件呈現出晶瑩剔透“水汪汪”的美態,越看越耐看,令人陶醉。

俗話說:之家有萬斤翡翠,貴在凝綠一方。翡故此翡翠之色講求正正陽正濃正和四個字。

翡翠的皮色多為棕紅色和黃色,兩種顏色有時會重疊在一起,亦隱約有分界。在利用紅、黃皮色時,也有一個“調水”和“調色”的技巧,如運用恰當,可以起到很好的作用。中國古代《周禮·考工記》開宗明義提出了造物的總原則:“天有時,地有氣,材有美,工有巧。合此四者,然后可以為良。”翡翠雕刻工藝中的“調色”和“調水”即是造物原則最正面的體現。可見翡翠雕刻的工藝創造也不是純主觀的、孤立的活動,因時制宜、因地制宜、因材制宜,最終實現“天工”與“人工”的水乳交融,從而體現出天人合一、主客融通的審美理想。相信人與自然親近友好、和諧相處的生態意識是所有工藝美術家追求的最高境界。

(由《上海工藝美術》雜志特約供稿)

編輯:沈海晨 haichenwowo@163.com