多校區高校相關問題研究

吳 波

(南京大學 政府管理學院,江蘇 南京 210000)

多校區高校相關問題研究

吳 波

(南京大學 政府管理學院,江蘇 南京 210000)

本文就我國多校區高校的概念界定、基本類型和形成背景進行了探索總結,對多校區高校的概念,創新性地提出了“或在地理位置上不相連、或在建設時間上不相同”的區分概念。在分類上,在關注較多的擴展新建型和合并重組型基礎上,將合作共建型和獨立學院型列為單獨分類。最后從政府主導、社會需求和高校自身發展三個角度入手,綜合分析了我國多校區高校的形成背景。

多校區高校 概念界定 基本類型 形成背景

隨著我國高等教育體制改革的不斷深化,多校區高校已經成為我國高等教育的一種新的組織形態。目前,大規模的高校合并、新校區建設及獨立學院設置等高等教育改革和發展已經告一段落,中國高等教育的大格局已經形成,高等教育改革和發展正在從體制調整、規模擴張向內涵建設、質量提升轉變。現在回顧我國多校區高校的形成,諸多關于多校區高校的爭議日漸明晰。

一、多校區高校的概念界定

“多校區高校”(Multi-campus University)的概念在國內外有不同的理解。美國著名教育學家科爾(Clark Kerr)和蓋德(M.L.Gade)將多校區高校界定為:由兩個或兩個以上高級(即四年制)校區組成、只受某個單極的管理委員會合法管理、管理委員會或多校區高校系統行政部門與各分校區之間的重要職責分工明確的一類高等教育系統。①國內高等教育研究領域對多校區高校的概念也有相關界定,比較有代表性的有劉海波、謝仁業提出:“多校區高校指具有一個獨立法人地位、有至少兩個在地理位置上不相連的校園的大學。”②陳運超提出:“高校多校區辦學指一個具有獨立法人地位的高校在兩個以上的校區同時辦學,其不同校區之間可以互相毗鄰,也可以分處異地。”③

國內關于多校區高校的概念界定主要分歧在于多個校區的地理位置關系上。本文認為,多校區高校的校區之間可以在地理位置上異地而建,也可以在地理位置上相鄰而建,但相鄰而建的校區必須是異時而建,也就是兩個不同校區在建設時間上有先后。因此,多校區高校的概念可以這樣界定:具有一個獨立法人地位、擁有至少兩個以上校園,且這兩個以上校園或在地理位置上不相連、或在建設時間上不相同的高校。在這里,這兩個以上“或在地理位置上不相連、或在建設時間上不相同”的校園即為“校區”。

二、多校區高校的分類

從國內高校多校區的產生方式和運行形式來看,我國多校區高校的多校區主要有以下幾種類型。

(一)擴展新建型

擴展新建是指高校因所處地理位置的局限性難以滿足高校發展的需要,到校外尋求新的發展空間和新的辦學增長點的過程。高校由于主校區的發展空間受到限制,在原主校區地理范圍外建立新校區。這類校區從與主校區地理位置的關系上看,有異地新建的,如南京大學仙林校區,也有在主校區基礎上,與老校區相鄰外擴的,如南京信息工程大學東苑校區和西苑校區兩個新建校區,與中苑老校區東西相接而建。擴展新建型校區在建設之前,都有相對較好的功能規劃和總體設計,因此,在與主校區的協調上較為和諧。

(二)合并重組型

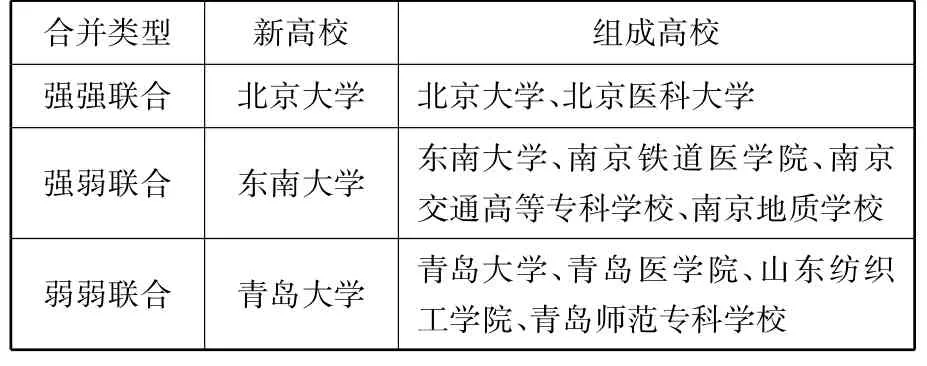

合并重組是指兩個或兩個以上學校合并辦學,規劃后的“核心”校區也就是主校區只能有一個,而其他合并學校的校園作為多校區辦學。1992年5月,由揚州師范學院、江蘇農學院、揚州工學院、揚州醫學院等6所院校合并重組后的新揚州大學開了我國合并辦高校的先河。此外,比較典型的合并重組型高校還有吉林大學、浙江大學、中南大學等。合并重組型多校區從組成高校的從屬地位來劃分,又可以分為強強聯合、強弱聯合和弱弱聯合三種類型。與其他類型相比,合并重組型多校區高校不管是哪種合并方式,合并后帶來的管理矛盾和運行問題都是最為棘手的。

表3 合并重組型高校分類

(三)合作共建型

這里的合作共建是指高校與政府、企業之間的合作共建。如前文所述,一些有科研實力的高校出于提升服務社會能力和爭取更多社會資本的原因,競相加強 “產學研”的合作和轉化,與地方政府和企業聯合,建立實體的研究院和研究基地。高校實體研究院和研究基地有的是相對獨立運行,有的是在高校整體管理框架內運行。

(四)獨立學院型

獨立學院是指按照新的機制和模式創建的本科層次的二級學院。它不同于以往普通高校按照公辦機制、模式建立的二級學院、分校或其他類似的二級辦學機構。獨立學院具有三大特征:一是采用民辦機制;二是采用新的辦學模式,重點是突出一個“獨”字;三是實行新的管理體制,其管理制度和辦法由主辦方或主辦方與合作方共同商定。獨立學院通常是主辦校在校外開辟校區辦學,其獨立性使其區別于前三種類型。

三、多校區高校的形成背景

我國多校區高校的形成是多種因素交織作用的結果,下面分析其中三個最主要的背景和原因。

(一)政府主導的高等教育體制改革

我國公辦高校的管理權限屬于各級政府的教育主管部門,其主要辦學經費也來源于各級政府的財政撥款。因此,在我國高等教育歷次重大改革和發展中,政府都是起絕對主導地位的,多校區高校的形成也是如此。

曾擔任美國紐約州立大學總校校長的布魯斯·約翰斯通(BruceJohnstone)在《世界大學變革背景下的中國高等教育》一文中這樣評價這一現象:“中國高等教育過去由于受前蘇聯影響,高校專業設置的面比較窄,培養出的人才不能適應經濟全球化的需要。為了改變這一模式,在教育部的領導下,對高校進行了合并。”④高校合并工作所要解決的問題是使中國高等教育能更適合社會主義市場經濟體制,更加適合高等教育發展的自身規律。⑤

中共中央、國務院先后頒布實施了《中共中央關于教育體制改革的決定》(1985年5月)及《中國教育改革和發展綱要》(1993年2月)等綱領性文件,我國高等教育按照規模、結構、質量、效益統一協調發展的原則,通過共建共管、高校合并、聯合辦學等形式進行改革和調整,初步打破了“條塊分割”的不合理布局,為多校區高校的形成和發展奠定了體制基礎。由高校合并而形成的多校區是多校區高校的重要組成。

(二)社會需求的高等教育大眾化

在精英教育理念影響下,高等教育規模總量偏小,高校辦學效益低下,潛力沒有得到有效發掘。隨著市場經濟的發展,人民群眾對受教育的程度和水平越來越高,人民群眾對高等教育的需求與原有高等教育的規模存在較大矛盾。為了滿足人民群眾對高等教育的需求,自1999年開始,教育部對高等教育招生規模進行了連續多年的大擴招,高等教育規模迅速擴大。據統計,截止到2007年,全國普通高校在校生由1998年的643萬人提高到2500余萬人;高等教育毛入學率由1998年的9.8%提高到23%。⑥招生人數的急劇增多使各校人滿為患,在此情形下,擴建新校區成為高等學校解決資源匱乏矛盾的第一選擇,多校區高校因此迅速增多。

表1 1994年—2008年中國普通高等學校校均學生規模增長情況⑦單位:人

(三)高校內在的發展競爭

自1985年5月《中共中央關于教育體制改革的決定》頒布以來,我國高等教育管理體制改革不斷深入,市場機制逐漸滲透至高等教育領域,各高校圍繞經費、生源、大學排名、社會聲譽等諸多方面展開激烈的競爭。大學核心競爭力成了高校生存和發展的制勝法寶,而質量和規模無疑是構成該法寶的重要部分。對于高校而言,質量的提高絕非一日之功,需要長期持之以恒地努力;相比之下,規模的擴大更易取得立竿見影的功效。理性地看,如果沒有伴隨著質量的提高,高校僅從規模的擴張入手并不能提升自身的核心競爭力,相反還會為其所累。盡管如此,在各種競爭中大學的規模仍然是考量的重要表征,如在許多大學排名中,高校規模或相應的硬件設施都成了評價的重要指標。因此,許多高校紛紛把擴大規模作為提升知名度的當務之急,高校新校區成為了多校區高校的另一重要組成。

除了規模擴張之外,功能的進一步完善和歸位成為多校區高校形成的又一因素。人才培養、科學研究和服務社會是高校的三大職能。長期以來,人才培養和科學研究兩大職能在高校發揮得較為明顯。隨著市場經濟的發展特別是知識經濟時代的到來,高校服務社會的能力越來越成為衡量其辦學實力的重要標桿,也是高校爭取更多社會資本用于自身發展的重要來源。因此,有科研實力的高校競相加強“產學研”的合作和轉化,與地方政府和企業聯合,建立實體的研究院和研究基地。高校實體研究院和研究基地的產生進一步豐富了高校多校區的構成。

另外,2000年以來,一種新的辦學模式——公辦高校興辦的獨立學院的建設也迅速展開。公辦高校興辦的獨立學院是指按照新的機制和模式創建的本科層次的二級學院。公辦高校興辦的獨立學院是各省級教育主管部門批準設立、由公辦學校創設、按民辦機制運行的二級辦學機構。按教育部先后出臺的《關于規范并加強普通高校以新的機制和模式試辦獨立學院管理的若干意見》(2003年4月)和《獨立學院設置與管理辦法》(2008年2月),獨立學院要求完全獨立建制,但由于其與公辦母校的資產和利益關系,真正獨立是不可能實現的。獨立學院通常是在公辦母校外開辟新校區辦學,也是高校多校區辦學的組成部分。

注釋:

① Clark Kerr,M.L.Gade,The Guardians: Boards of Trustees of American Colleges and Universities,Washington D.C.:AssociationofGoverningBoardsof University and Colleges,1989,(35).

②劉海波,謝仁業,多校區高校管理的若干理論問題及分析框架,教育發展研究,2001,(8):50-52.

③陳運超,沈紅,淺論多校區高校管理,清華大學教育研究,2001,(2):22-25.

④ Bruce Johnston,Chinese Higher Education in the Context of the Worldwide University Change Agenda,University Change Agenda.Proceedings of Chinese-foreign University,北京:中外大學校長論壇,2002.7.

⑤周遠清,高等教育體制改革的重大突破——在合并大學校長論壇上的講話,中國高教研究,2006,(8):5-7.

⑥http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_2744/index.html,中國教育年鑒,2008.

⑦http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s4633/201010/109874.html,中華人民共和國教育部高等教育統計數據.

[1]《進一步推動高等教育管理體制改革:高校管理體制改革工作座談會(1996)文件匯編》.高等教育出版社,1997.

[2]胡建華.高等教育學新論[M].南京:江蘇教育出版社,1995.

[3]陳運超,沈紅.淺論多校區高校管理[J].清華大學教育研究,2001(2).

[4]陳運超.多校區高校管理面臨的基本問題[J].高等教育研究,2001(6).

[5]胡建華.中國高等教育管理體制改革分析[J].南京師大學報,2005.7.

[6]戴井岡.我國普通高等學校布局結構分析與思考[J].高等教育,2005.7.

(作者系南京大學政府管理學院碩士研究生)

——關注自然資源管理