北京市大興區脂肪肝病因調查分析

北京市大興區龐各莊鎮中心衛生院(102601)劉志艷

正常人肝內脂肪含量占肝濕重的2℅~4℅,若肝內脂肪含量超過濕重的5℅或1/3以上的肝細胞有脂肪變性時,即稱為脂肪肝。根據脂肪含量,可將脂肪肝分為輕型(肝脂肪含量占濕重的5℅~10℅)、中型(肝脂肪含量占濕重的10℅~25℅)和重型(肝脂肪含量占濕重大于25℅)。筆者通過對北京市大興區龐各莊鎮18個村60歲以上人員進行體檢,就脂肪肝人員進行比例分析并對其飲食結構訪問和調查,現將結果報告如下:

1 材料與方法

1.1 研究對象 本次體檢人群來自北京市大興區龐各莊鎮18個村,共694人,其中,男性368例,女性326例,年齡61~85歲,平均68.5歲。漢族631人,回族63人。

1.2 檢查方法 對體檢者詢問病史,包括文化程度、飲酒史及藥物服用史,由專人負責測量并記錄身高、體重、血壓等。受檢人員空腹12h抽取靜脈血,進行血常規、生化檢查。脂肪肝的B超診斷由超聲科專門醫師負責。

1.3 脂肪肝診斷標準 脂肪肝的診斷標準參照中華醫學會肝病學分會脂肪肝和酒精性肝病學組2002年修訂的酒精性肝病與非酒精性肝病診斷標準。

1.4 統計學方法 采用SPSS 11.5 統計學軟件包進行分析,患病率的比較采用χ2檢驗,脂肪肝人群與非脂肪肝人群的指標比較采用t檢驗。P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

2.1 脂肪肝患者發病率及性別、民族分布 見附表1。

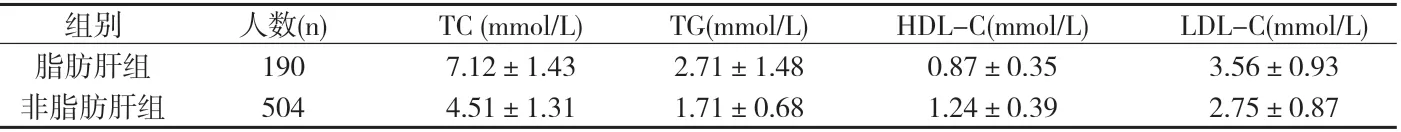

2.2 脂肪肝與非脂肪肝血脂比較 見附表2。脂肪肝患者的TC、TG、和LDL-C均顯著高于非脂肪肝組,HDL-C顯著低于非脂肪肝組,差異有統計學意義(P<0.05)。見附表2。

3 討論

膳食失衡是造成脂肪肝的主要因素。高脂肪、高熱量飲食使肝內脂肪代謝失衡,造成脂肪貯存在肝內,從而影響肝臟正常功能。本研究的結果也證實了這一點。

筆者通過對694例農村人口進行調查訪問,結果表明脂肪肝的發病率為27.38%,總體偏高,這可能與當地居民的飲食結構、文化程度等有關。脂肪肝的發病率存在民族差異,回民的脂肪肝發病率為39.68℅,漢民為26.15℅,兩組比較差異具有統計學意義(P<0.05)。這是因為回民雖然以牛羊肉食為主,牛羊肉含脂肪相對豬肉較低,但回民村生活水平較高,肉食比例較大,膳食失衡使脂肪肝人數比例高于漢民。

附表1 190例脂肪肝患者性別、民族分布 (%)

附表2 脂肪肝與非脂肪肝血脂比較

此外,筆者發現60歲以上老年人群脂肪肝的發病率不存在性別差異,以往相關報道認為40~59歲人群中脂肪肝的發病率存在性別差異,男性多于女性[1],而60歲以上女性由于卵巢功能逐漸衰退,雌激素水平也緩慢下降,內分泌功能紊亂,導致脂肪肝發病率增加[2][3]。

預防脂肪肝的主要方法是調整飲食結構,保持營養均衡、膳食合理、能量平衡及生活規律。同時,在保證充足的睡眠基礎上,還應適當參加運動鍛煉,不僅能協調全身功能,而且有助于消耗體內過多的脂肪,增加胰島素的敏感性,從而有效預防脂肪肝。

健康教育在一些農村地區還存在一定程度的缺乏,農村健康教育特別是膳食平衡教育勢在必行。這不僅要加強農村醫療建設,還需要農村廣大居民的大力支持與合作。