駐礦安監員:平凡人的選擇與堅守

文/本刊記者 林 潔 宋雨佳

駐礦安監員:平凡人的選擇與堅守

文/本刊記者 林 潔 宋雨佳

有這樣一群人,他們不是礦工,卻常年活躍在冷水江市梓龍鄉大大小小的煤礦里。他們時常要走進漆黑的礦井中檢查,來回一趟便是數公里,就算是在冬天,也是一身汗、滿臉灰。他們就是梓龍鄉駐礦安監員,他們的使命是確保礦井的安全。

梓龍鄉有著比較豐富的煤炭資源,已探明的煤炭儲量高達2200萬噸,境內有更生、梓改等8家煤炭企業。由于資源分散、單礦規模小、安全基礎差,曾經發生過幾起生產安全事故。為了改變此種狀況,梓龍鄉積極探索安全監管長效機制,出臺了“駐礦安監員”制度。2011年,梓龍鄉通過部門重組,將原有的安監站和企業站合并為企安站,工作人員增加至9人,除站長外,其他工作人員每人入駐1家煤礦,實行“一對一盯防”。近日,記者走進梓龍鄉,走近了這群終日與煤礦為伴的人。

十年堅守如一日

回憶起第一次下礦井檢查的情景,李志杰反復用“害怕”兩個字來形容。“剛到井下,眼前一片漆黑,礦硐里霧氣騰騰,到處都是煤塵和一些不知名的氣體,沒走多久我全身就濕透了。四面八方都是黑乎乎的煤,摸一把汗,臉都成黑色的了,出礦井后真是有一種重見天日的感覺啊!”

盡管第一次下井經歷讓他“害怕”,李志杰還是選擇了煤礦安全監管這份工作,而且一干就是十多年。如今的他對于井下安全檢查早已是駕輕就熟。

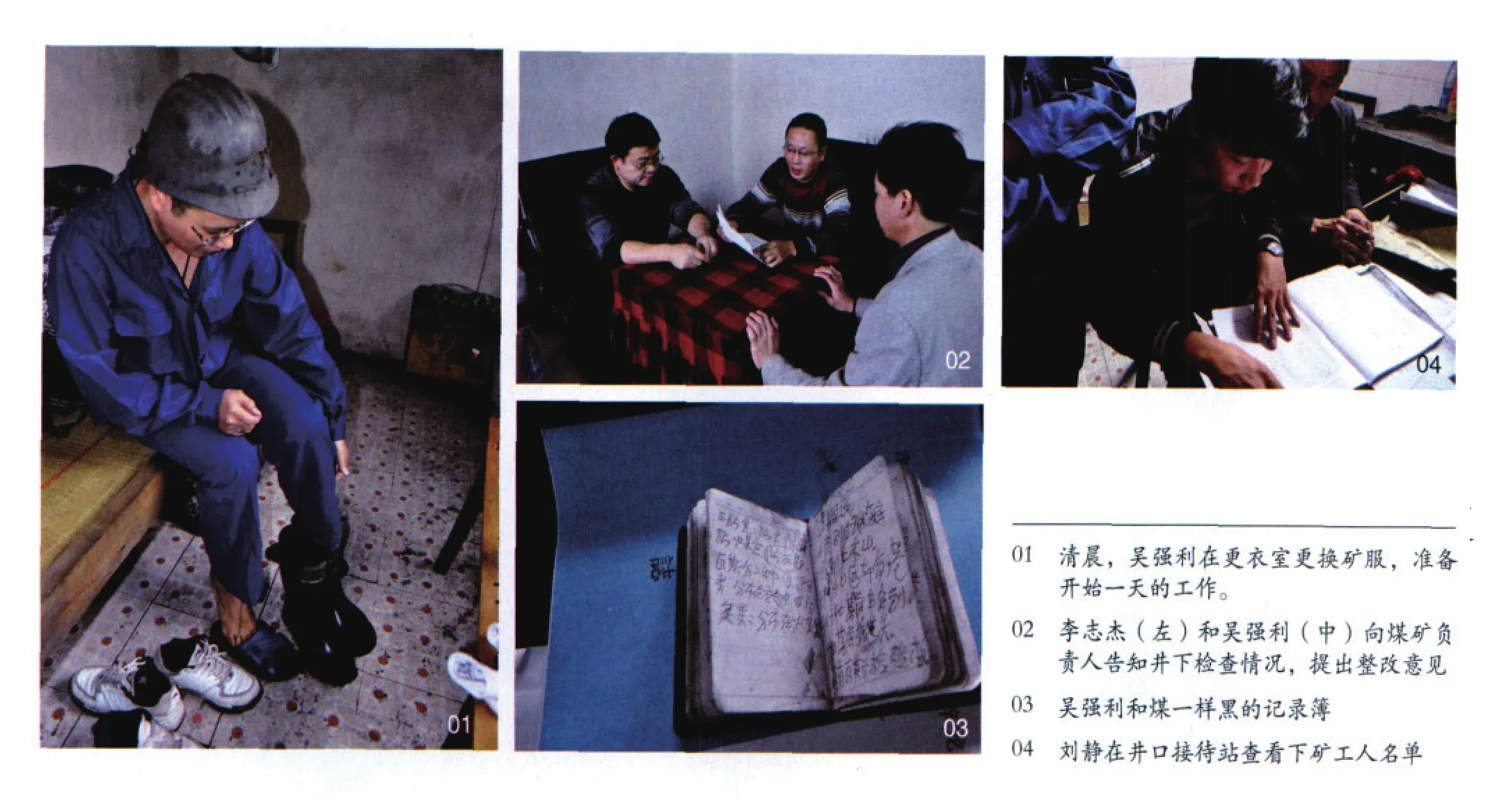

每天早晨,李志杰要坐半個小時的車趕到梓龍煤礦,那里是他的“主戰場”。到礦后,他會先參加煤礦組織的班前會議,全面了解情況,并和煤礦負責人深入溝通后,才開始一天的檢查。礦井里的每一處,李志杰都要仔細察看。遇上問題,他一定會做記錄。每次檢查完畢,在辦公室寫好駐礦干部日志,出具整改意見,并和煤礦負責人溝通,要求對方簽字確認后,李志杰才結束一天的工作。井下4、5公里的距離,他每周必須走上兩趟。可千萬別小看這4、5公里,因為礦井高度有限,在井下根本直不起腰,走上一回滿頭大汗不說,長年累月,難免會有些腰酸腿疼。

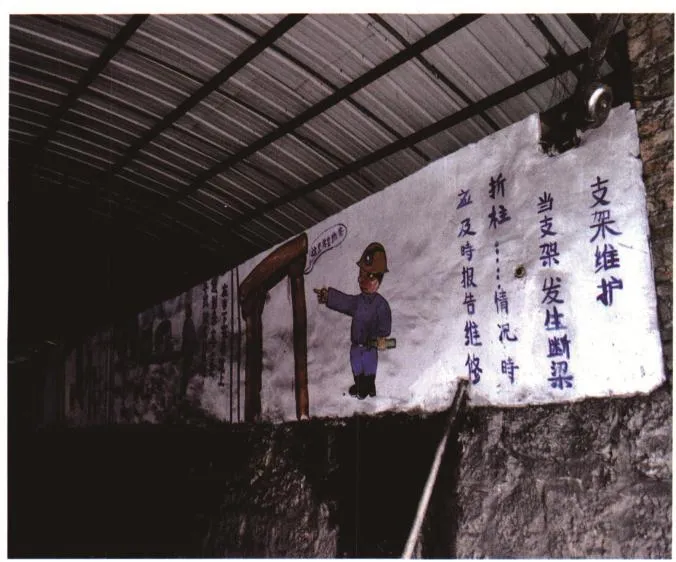

堅守在礦山十多年,李志杰最大的感觸就是,近年來,隨著煤礦主安全意識不斷增強,煤礦標準化建設不斷深入,生產環境有了很大改善,原來簡單搭建的廠棚被干凈整潔的辦公樓取代,煤礦監控系統不斷完善,現在從事煤礦安全檢查工作,心里比以前有底多了。

井下敲打查隱患

41歲的吳強利,是駐礦安監員中的一位。這天是吳強利和煤管站的工作人員一起去梓改煤礦檢查隱患整改情況的日子。

天剛蒙蒙亮,吳強利早早地來到了礦上。換礦服、戴礦燈、蹬上礦工靴、簽到……熟練地完成這些準備工作后,時間剛好是早上8點20分。雖然每次下礦前都要重復這樣的步驟,但吳強利依然一絲不茍地完成每一道“工序”。

吳強利拿著專門記錄檢查情況的小本進入井下,彎著腰,低頭仔細地查看巷道的每一處。“看,這處防爆開關沒有按要求安裝接地裝置。”礦燈一掃,他就瞧出了端倪。近兩年的煤礦安全檢查工作,使得吳強利練就了一雙“火眼金睛”。

梓改煤礦是梓龍鄉生產規模最大的煤礦,井下巷道有將近五公里,進出一回要走好幾個小時。檢查過程中,吳強利來來回回重復敲打、察看,一趟下來他的腿已經有些麻了。當他回到地面后,我們能清楚地看到他那濕透的頭發,和礦服上隱隱的汗印。

脫下礦服和礦燈,匆匆清洗過后,吳強利便和同事們來到煤礦辦公室,這時候已經是下午一點了。吳強利一邊翻看著自己隨身攜帶下井的小本,一邊把他在井下發現的問題詳細地陳列在記錄表上:主斜井一處地滾失效;六石門掘進巷進口處頂板壓力大,斷梁斷腿折柱多,維修跟不上;六石門掘進巷有滴水現象,未探水;+10回風巷防爆開關無接地線……一一寫完后,吳強利親自把整改意見交到煤礦負責人手上,請他簽字并反復叮囑要按時整改到位。

對于吳強利來說,這只不過是一次極為平常的下井檢查。像這樣的檢查,他和同事們每個月至少有8次,也就意味著他每個月在井下走完的路程差不多100公里。

傾情蹲守不言苦

1987年出生的小伙子劉靜,是2011年6月底通過競爭上崗的方式,進入企安站工作的,到現在還不到四個月,是一個地地道道的安全新兵。

談起在企安站的工作,劉靜很有感慨地告訴記者:“剛開始的時候,很多事情都不太懂,確實不大適應。不過好在站里給我安排了經驗豐富的前輩,手把手地教我,現在已經能獨立開展工作了。但是做安全監管工作壓力確實大,真是一刻都不敢放松。有時候即使在家,心里還記掛著煤礦里的事情,特別怕手機響,怕有不好的事情發生。”

由于工作的特殊性,需要長時間蹲守在礦山,劉靜總是早出晚歸,沒有定點的上下班時間,連同住一個屋檐下的家人也很少有時間好好交流。有時候晚上回家,家人已經入眠,而早上出門時,家人還在睡夢中。尤其是節假日,別人都是全家團圓,但是劉靜作為駐礦安監員,卻必須蹲守在自己負責的煤礦。

劉靜的兒子才剛剛出生幾個月,他卻很少親手抱抱兒子。為此,他常常責怪自己是一個不合格的父親。“既然選擇了這份工作,就是選擇了舍小家顧大家。只要把煤礦安全抓上去,實現零事故,工作再辛苦我們也覺得值了。”劉靜最后說道。

采訪接近尾聲的時候,分管安全生產的副鄉長黃志軍告訴記者,通過建立“一對一盯守”的駐礦制度,一方面解決了過去熟悉煤礦安全政策與技術的監管人員“機關辦公”、對煤礦安全生產隱患不能及時掌握的問題;另一方面有利于督促企業主動抓好安全生產工作。正是有了“駐礦安監員”這群平凡而可敬的人,有了他們日復一日地盯守,梓龍鄉煤礦安全生產管理水平不斷提高,煤礦企業安全生產條件得到很大改善,安全生產形勢保持了總體穩定。

■責任編輯 鐘金花