中小學生肥胖狀況調查及相關因素分析

任合彥 劉瑋琳 閆朝雷 張健 李素琴

肥胖是一種常見的營養代謝性疾病,指人體脂肪的過量蓄積。表現為脂肪細胞的增多和(或)細胞體積的增大,即全身脂肪組織體積增大,與其他組織失去正常比例的一種異常狀態。肥胖有兩種類型,一種是單純性肥胖,主要原因為攝食量過多超過自身代謝需要,“以靜代動”即好靜不好動缺乏運動的不良生活方式引起;另一種是繼發性肥胖,因神經-內分泌功能失調或代謝性疾病引起[1,2]。兒童青少年學生以單純性肥胖為主,占兒童肥胖總數的95%,兒童青少年單純性肥胖不僅嚴重影響兒童的身心健康,而過度肥胖又可能導致高血壓、冠心病或糖尿病等多種疾病[3,4]。專家預期,肥胖將成為21世紀全球最大的公共衛生問題[5,6]。為了解中小學生的肥胖流行狀況及其發展勢態,更好的應對中小學生肥胖問題做好我市中小學生肥胖的預防與控制工作,我們于2007至2009年對廊坊市有代表性的15所中小學在校中小學生的肥胖流行狀況進行了體檢調查,對數據進行了統計分析,并提出干預措施。

1 資料與方法

1.1 資料來源 在廊坊市隨即抽取4所小學,5所初中,6所高中共15所學校做為調查目的學校。

1.2 分析方法

1.2.1 調查測量 調查依據衛生部編發的《學校衛生年報表填寫說明及技術規范》的要求進行。嚴格按照《全國學生體質健康調研檢測細則》測量身高(m)和體重(kg),利用身高、體重計算 BMI,BMI= 體重(kg)/身高2(m2)。

1.2.2 診斷標準 采用《中國學生身高、體重、營養狀況評價表》確定肥胖標準,評價學生肥胖狀況。衡量本地兒童青少年肥胖流行趨勢,可參照歐洲學者的建議,對7~18歲群體進行分級評價:(1)Ⅰ級,“超重+肥胖”率≤15%,或/和肥胖率<5%;(2)Ⅱ級,15% >“超重+肥胖”率<30%,或/和5%≤肥胖率<15%;(3)Ⅲ級,“超重 +肥胖”率≥30%,或/和“肥胖率”≥15%。還可將其中“超重+肥胖”率≥40%,或/和肥胖率≥20%的群體(美國目前水平)單獨列入“高警戒水平”(severe alarming level)[7]。

1.3 統計學分析 應用SPSS 15.0統計軟件,計數資料采用χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

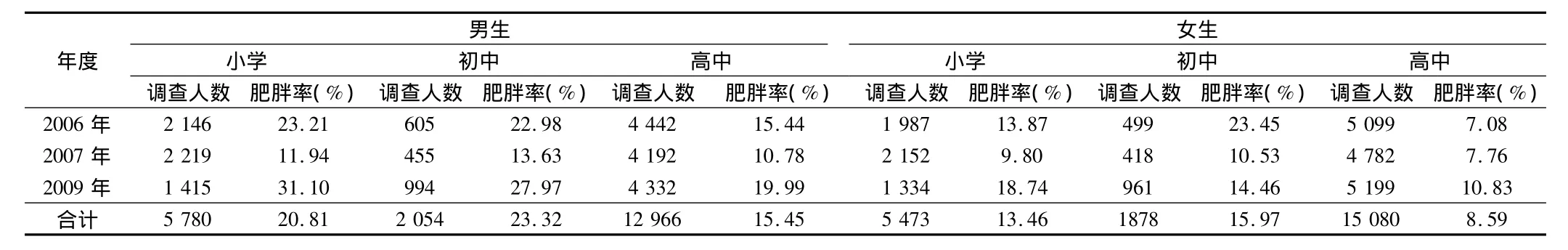

中小學生肥胖率在2006至2009年度出現了先下降后升高的現象,即2007年中小學生肥胖率最低,2009年中小學生肥胖率最高(P <0.01)。結果還顯示2006年(14.05%)、2007年(9.88%)中小學生肥胖率處于Ⅱ級水平,2009年(17.82%)中小學生肥胖率升高達到Ⅲ級水平尚未發展到“高警戒水平”。2006至2009年我市中小學生肥胖率持續在較高水平。另外,2006至2009年度中小學男、女生肥胖率均出現先下降后升高的現象,且每年度男生肥胖率均高于女生肥胖率(P<0.01)。見表 1,2。

3 討論

中小學生在2006至2009年度的的肥胖率均呈現先降低后升高的現象,即2007年各階段學生肥胖率相對較低,2006年和2009年各階段學生肥胖率相對較高。2007年我市中小學生肥胖率的相對較低可能與我市疾病預防與控制中心對中小學生肥胖的預防與控制工作重視有關。2006年與2007年兩個年度初中生肥胖率均高于小學生和高中生肥胖率,且小學生肥胖率高于高中生肥胖率;2009年出現小學生肥胖率>初中生肥胖率>高中生肥胖率,即隨著三個階段的發展學生肥胖率呈現下降的趨勢。2006至2009年度各階段男生肥胖率明顯高于女生肥胖率(P<0.01)(例外:2006年初中組女生肥胖率高于男生)。2006年男生肥胖率隨小學、初中、高中三個階段依次降低,女生肥胖率隨三個階段先升高后降低。2007年男女生肥胖率均隨三個階段先生高后降低。2009年男女生肥胖率均隨三個階段依次降低。

表1 2006至2009年廊坊市中小學生肥胖狀況人

表2 2006至2009年度男女學生肥胖率 人

本文通過對2006、2007、2009年中小學生肥胖率的調查分析,得出該市中小學生肥胖率已處于較高的Ⅲ級水平,如不加以預防控制在不遠的將來有可能發展到“高警戒水平”。當前肥胖在我國中小學生群體中已經有了廣泛的流行;其迅猛的發展態勢,則更應引起我們的高度重視并保持警惕。城市小學男生是肥胖率最高的群體,其中省會城市肥胖流行率已接近發達國家水平。而且我國已經改變以往兒童肥胖僅局限于城市的情況,鄉村流行率也已經全面上升,全國已開始進入全人群肥胖流行階段[8]。全面加強我國中小學生肥胖的預防與控制工作已經刻不容緩。建議針對中小學生人群肥胖患病率及其迅猛的發展態勢,衛生部門、教育部門及中小學校應著力抓好中小學生肥胖的預防與控制工作。衛生部門應該做好中小學生的體檢工作,準確了解中小學生肥胖的現況流行和洞悉肥胖的發展趨勢,同時要做好中小學生肥胖的危害和影響因素的宣教工作[9-13]。學校應該適當增加學生的課外運動時間和運動量,改變學生的“以靜代動”的不良生活方式,繼續堅持陽光運動。家長應該足夠重視孩子的肥胖問題,尤其是在具有遺傳傾向的家庭。做好衛生部門-學校-家庭三聯防,全面降低中小學生肥胖率。

1 季成葉主編.兒少衛生學.第6版.北京:人民衛生出版社,2008.105-107.

2 劉貴友.談談肥胖產生的機理及其潛在的危害.魅力中國,2009,5:31-32.

3 徐英,李曉雯,徐耘,等.青少年肥胖群體干預模式的探討.中國慢性病預防與控制,2004,12:26-28.

4 陳姜,婁曉民,張德甫,等.初中生肥胖相關影響因素的病例對照分析.中國學校衛生,2007,27:9.

5 Prentice AM.The emerging epidemic of obesity in developing countries.Int J Epidemiol,2006,35:93-99.

6 Raymond SU,Leeder S,Greenberg HM.Obesity and cardiovascular disease in developing countries:a growing problem and an economic threat.Curr Opin Clin Nutr Metab Care,2006,9:111-116.

7 Livingstone BL.Epidemiology of childhood obesity in Europe.Eur J Pediatr,2000,159:14-34.

8 季成葉.我國中小學生超重肥胖流行現狀及其社會經濟差異.中國學樣衛生,2008,29:106-108.

9 季成葉,孫軍玲.中國學生超重、肥胖流行現狀與15年流行趨勢.北京大學學報(醫學版),2004,36:194-197.

10 居康明.松江區中學生營養狀況監測報告.現代預防醫學,2003,30:206-207.

11 Janssen I,Katzmarzyk PT,Boyce WF,et al.Comparison of overweight and obesity prevalence in school-aged youth from 34 countries and their relationships with physical activity and dietary patterns.Obes Rev,2005,6:123-132.

12 孫長顥主編.營養與食品衛生學.第6版.北京:人民衛生出版社,2008.27.

13 胡小蓉,洪霏,朱潔,等.江蘇省南通市青少年單純性肥胖調查分析.中國基層醫藥,2009,16:1662.