“中日韓BeSeTo戲劇節”:當經典遇上東方戲劇

張之薇

上世紀90年代,中國小劇場戲劇從80年代的“實驗性”逐漸向“商業性”轉化,進入21世紀后,這一趨勢似乎更是一浪高過一浪,進一步推進了小劇場戲劇勢不可擋的發展。無論是越益年輕化的上座率,還是題材的貼近現實,以及其受追捧的程度,其都有取代主流戲劇之勢態,并且催生出了諸如“白領戲劇”、“減壓戲劇”等種種小劇場戲劇的新名詞。但是,當戲劇人以前所未有的興奮來迎接這一藝術浪潮的時候,卻每每發現埋藏在這場繁榮中的些許浮躁。小劇場戲劇初始的“反叛”標簽似已難覓蹤跡,相反倒是“笑點”的頻率占據了上風,并進而成為了媒體導向和判定高下的標準。更有甚的是,時下屢屢被媒體動輒冠以“致敬大師”的創作方式,卻乃是對曾經的主流戲劇表演的變形摹仿,也著實讓主流戲劇“被調戲”了一把,原來“致敬”和“挑釁”本是如此說不清,道不明。固然,小劇場戲劇在中國,脫掉“先鋒”、“實驗”的外衣,高調彰顯“商業性”本無可厚非,畢竟戲劇在中國最為缺乏的還是觀眾這一重要因素。但是,當“商業性”的手段直接化身為向觀眾迫不及待地邀寵時,淺薄、低級、惡搞就勢必會蜂擁而至。于是,形式的花哨失卻了足夠深刻的意味做支撐,蒼白的內容卻冠以現代、后現代甚至超現實的幌子,就不免完全拋棄了小劇場戲劇的內在戲劇邏輯,真個應了那本不屬于它的“小”來。

一

近年,國內小劇場戲劇的展演的確是層出不窮,僅2011年一年就有“南鑼鼓巷戲劇節”(北京),“2011小劇場優秀戲劇展演季”(北京),“山東小劇場國際戲劇節”(濟南),“北京國際青年戲劇節”(北京),“全國小劇場話劇展演”(上海)。政府和民間的風風火火,合力出擊,或是在塑造文化精神消費的城市名片,抑或是追求更多的商業價值。盡管各懷訴求,目的不同,但是參予的行為,無論如何都是在推動烘托之余,回拔著小劇場戲劇在商業泛濫之下的日益沉淪,遏制著戲劇市場沒有底線的“泛娛樂化”。顯然,這對于小劇場戲劇來說是一個可貴的趨向,而“中日韓BeSeTo戲劇節”無疑在其中也扮演著不可低估的作用。

“中日韓BeSeTo戲劇節”1994年創辦,因為其對東方戲劇形式的諸多有益探索,因為中日韓三國藝術人士對現代戲劇本質命題的諸多民族化滲入,也因為其創始初期的國際化平臺和立足交流的非功利目的,決定了其中“商業性”的甚少介入,而成為眾多戲劇節中較有特色的一個。在至今已經舉辦的十八屆中,中國的話劇《天下第一樓》(第一屆)、川劇《死水微瀾》(第二屆)、《冰糖葫蘆》、曲劇《煙壺》(第三屆)、《留守女士》(第四屆)、京劇《駱駝祥子》(第六屆)、話劇《霸王別姬》、《萬家燈火》、河北梆子《忒拜城》(第十屆)、昆曲《桃花扇》、話劇《原野》(第十三屆)、話劇《尋找春柳社》(第十四屆)、話劇《霸王歌行》、川劇《欲海狂潮》(第十七屆)等一大批優秀的劇目都曾亮相于這個舞臺。而韓方則有美丑劇團、木華劇團、韓國國立劇團、首爾藝術團,日方則有利賀鈴木劇團、“SCOT”劇團、青年座劇團、靜岡縣舞臺藝術中心等創作力極為旺盛的劇團多次參演。

然而,第十八屆的劇目顯然有些與眾不同,在中國選送劇目中,這次格外醒目地出現了“學生演劇”——即中國藝術研究院藝術碩士演出的小劇場探索戲劇《羅生門》、中國戲曲學院、北方昆曲劇團合作演出的《續琵琶》,此外還有“民營劇社”三拓旗劇團的劇目《達人未愛狂想曲》。與過去唯有體制內主流戲劇在國際戲劇節發聲的局面不同,在這次“中日韓BeSeTo戲劇節”上,中方顯然打破了固有觀念,積極摻入了更多元、更鮮活、更加異質的戲劇創作元素,這無疑是與近年來中國戲劇市場的民營劇社大潮和大學生戲劇的風生水起息息相關。但是不可否認,學生戲劇的主體如大學生戲劇節的劇目,始終困擾在飽滿的熱情和貧瘠的創作矛盾下,擺脫不了“非專業”的瑕疵;而民營劇社的創作,本因其不滿足于體制內作品的僵化而極盡探索性、原創性的初衷而來,卻最終因為生存的壓力而越來越走上了被市場和資本鉗制的尷尬困境,以至于一再碰觸市場化的娛樂底線,背離了藝術應有的審美良知。因此,這兩類戲劇盡管在近幾年始終敷演著戲劇舞臺的新鮮面孔,真正有分量的作品卻也鳳毛麟角。而中方選送《羅生門》、《續琵琶》、《達人未愛狂想曲》這三個劇目,則顯然是近年來非主流戲劇的佼佼者。

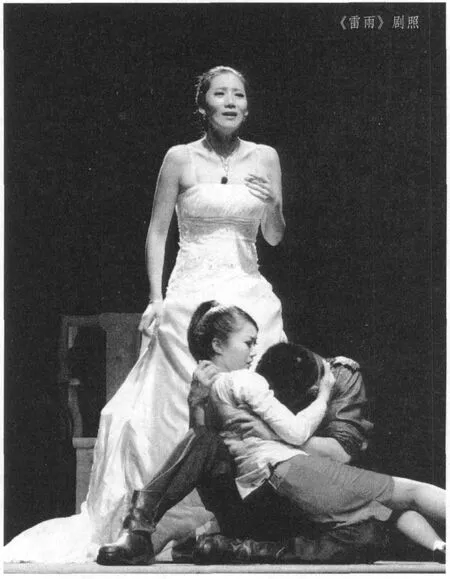

縱覽本屆中、韓、日選送的劇目,如《仲夏夜之夢》(韓國旅行者劇團)、《手舉屠刀的麥克白》(韓國“魔方陣”戲劇工作室)、《上課》(日本白景社劇團)、《東京筆記》(日本青年團劇團)、《雷雨》(福建人民藝術劇院)、《羅生門》(中國藝術研究院)、《續琵琶》(中國戲曲學院和北方昆曲劇院)等,發現經典在其中占有的分量,除了《東京筆記》為當代創作,劇作家平田歐里澤表現日本人一以貫之的憂患意識,表現災難社會中人與人的關系與危機,其余幾部劇作均為莎士比亞、尤內斯庫、黑澤明、曹禺、曹寅等大師的經典之作。在今天,當經典遇上東方戲劇的時候,它所呈現的一定是對舞臺時空多樣性的探索,一定是經典主題在東方戲劇綜合性手段下的詩化融合。其中,《羅生門》的亮相,因為其主創人員介乎非專業與職業之間的特殊身份而劍走偏鋒,奪人眼球,深獲好評,引起與會專家和眾多戲劇觀眾的興趣;也因其對世界經典作品的東方化演繹、對這一極具現代性主題的中國本土化闡釋以及其戲劇舞臺語匯的民族化探索,而全然應和了“中日韓BeSeTo戲劇節”的主旨,成為不得不說的一個話題。

二

《羅生門》:非功利訴求下的商業勝利

當下這個時代,任何職業或專業團體的戲劇創作在商業市場的巨大威力面前都不得不敬畏三分。因為,在“大眾消費時代”背景下,戲劇顯然被強化了“消費”的效用而弱化了藝術的潛質。然而,凡事只要一打上“消費”的標簽,就不能不成為市場的奴仆,對于藝術生產來說這無疑是致命的。于是,藝術在市場的驅使下被不斷閹割著真正的審美品質和精神內省的功能,藝術在越發華麗的軀殼下漸漸失卻了靈魂,這或許正是為什么目前在北京戲劇群體中“非非演劇”悄然蔓延的原因。但是,在浮躁的空氣下,“非職業性”、“非贏利性”雖然極盡清新,卻因為走向了另一個真空的極端而不免陷入自娛自樂之境。哥倫比亞大學戲劇系前主任阿諾爾德·阿隆森說過,21世紀“觀看”重新成為當代戲劇的本質。因此,像“非非演劇”這樣觀眾缺乏的戲劇創作,有時必然會略顯虛弱而蒼白,更遑論商業上的斬獲。

而中國藝術研究院小劇場戲劇《羅生門》的創作,則因為教學的初衷目的而奠定了其“非贏利性”的起點,又因為其藝術碩士的學生身份決定了他們是一群專業的卻非職業的創作者。在他們這樣一群對戲劇充滿激情并已經具備了一定藝術啟悟和藝術積淀的群體身上,無疑賦予了“非非”新生的意義,那就是既不同于“非非演劇”者們藝術專業素養上的稚嫩,也不同于“非非演劇”者們那充滿熱情的孤獨狂歡,但是他們卻同樣具備對戲劇自由表達的膽魄。在他們心中,沒有這樣或那樣的戲劇固有模式,沒有刻意為之的社會說教企圖,沒有任何市場或投資因素的礙手礙腳。他們的目的只有一點,自由的創作,充分的表達,探索小小舞臺的無限“假定”可能。事實證明,毫無功利訴求的戲劇創作,不一定就會脫離觀眾,脫離市場,相反倒可能成就一次巨大的商業勝利。該戲創作完成后即進行公演,連演三場,場場爆滿,甚至出現了一票難求的局面。之后,移植該戲重新排練的演出,又連演三輪,每次均連演20天,依舊好評如潮,獲得了巨大的商業回報。在這次第18屆“中日韓BeSeTo戲劇節”上,《羅生門》又作為壓軸劇目,連演兩場,依舊爆滿。這或許可以說明,獨立、自由、純粹的無功利創作環境,是保證戲劇創作成功的關鍵,而只要是好戲,市場自然會給予相應的回報。

《羅生門》:多元化舞臺手段的混搭

“羅生門”反映的是一個喻示著人性多重可能性的社會命題,也因為其展現了人性私我的本質而具有超越性。在今天這個道德感日益消弭的時代,其價值可能愈久彌新。遠在19世紀初,芥川龍之介在小說中構建起破敗、蕭瑟的“羅生門”城樓時,就悲觀地將城樓命運的不可逆轉與人性丑陋和自私的不可更改兩廂映照,為善惡之于人自身的博弈埋下伏筆;而黑澤明電影中,則在對“真相”的多棱闡釋之余,告知世界真相其實的難以抵達,人之謊言的無處不在,以及人性善惡的復雜性和曲折性。而將對這種多重人性的解讀,體現在這出小劇場戲劇《羅生門》中,最直接的表現方式即是多元化舞臺手段的混搭。

“混搭”(Mix and Match),根據百度名片中解釋,它是一個時尚界專用名詞,意指將不同風格、不同材質、不同元素的東西按照個人口味拼湊在一起,從而混合搭配出完全個人化的風格。在時尚界,混搭就是不規規矩矩矩地穿衣。而小劇場戲劇《羅生門》的創作主旨無疑和時尚界的“混搭”異曲同工。

與《羅生門》主題的多重性相呼應的是形式上的多元化。其創作初始,就在力圖打造一出打破傳統話劇固有模式,汲取戲曲、舞蹈、啞劇等各種藝術元素,而又不失小劇場戲劇探索屬性的作品。因此,該劇無論從語言方式的混搭到表演形式的混搭,再到打擊樂器和各種聲效方式的混搭,無處不給人驚喜,又無時不令人認識到舞臺上“人”的自由。一出場,演員們即以敘述者身份玄衣步入“羅生門”破敗的城樓下,各自操著各地方言的口吻,次第分述著“故事發生在中國古代某年某月某日京都城南羅生門”城樓下的“一個”故事。湖南腔、山西腔、浙江腔、普通話,各種語言的混雜,似乎喻示著“羅生門”故事發生時間、地點、人物的不確定性,同時也先聲奪人地預示了本次戲劇外在形式的非常規性。固然,在今天的小劇場戲劇演出中,敘述人和角色的跳進跳出,演員與角色的自由轉換,已經不算稀罕,但是像《羅生門》這樣,演員、敘述人、樂手、角色四位一體的自由轉換,卻甚是難得。演員們穿梭于不同空間的身份轉換,締造了時空無限的自由,充分滲透著“無窮物化時空過,不斷人流上下場”的戲曲觀念,然而卻又完全不同于戲曲固有的類型化創作。劇作三個當事人、一個旁觀者回述的戲中戲結構的敘述方式,結合四位一體的角色轉換,似乎又在昭示著一個值得深思的主題:人就是時而注目著人性的丑惡,時而又是身處其中扮演著丑惡的一個奇怪的物種。

《羅生門》:豐富而當眾的聲音扮演

黑澤明的《羅生門》,曾因為對運動影像語言的全新表達和對一元世界傳統認知的消解而震驚了西方世界。而今天的這部小劇場戲劇《羅生門》,也因為其并不是一部可以簡單定義為戲曲或話劇的戲劇,因為其是一部完全打破對傳統話劇認知的戲劇而博得好評,引起關注。“當眾性”,一直以來均是戲劇表演的重要方式,戲曲藝術更是將其發揮到了極致,當眾換裝、當眾伴奏、當眾檢場等等。這種表演方式的理論支柱是,戲就是“戲”,故務須打破生活幻覺,充分發揮“以假當真”的舞臺假定性,充分放大舞臺所引發的觀眾想象力。小劇場戲劇《羅生門》,即是充分踐行這種理論支柱的結果。而更是將“當眾”扮演發揮到了氛圍的制造、環境的界定、抒情的強化等諸多方面。《羅生門》中,語言已經不再是演員表達情緒的單一方式,而幾乎所有的舞臺聲音元素都衍化成為演員扮演的一部分。原本在戲曲演出中常用的打擊樂被輕松地“拿來”制造效果,而原本在話劇舞臺幕后的效果模擬更是被移至臺前當場上演。“當眾”的角色扮演,和著“當眾”的聲音“扮演”,不僅令人耳目一新,也進而營造出了一幅幅生動的場景。

在破敗的“羅生門”城樓下,雷聲、雨聲不一而足,僅僅是幾把雨扇、一張鐵皮當場模擬出來的;城樓橫梁上突然飛下的蝙蝠,是兩個演員唿扇著蒲扇制造出來的,樹林中活潑清麗的鳥鳴聲,是演員們通過盛水模具吹奏出來的,“羅生門”城樓下大雨滂沱、陰森恐怖的氣氛和春光明媚的樹林,都在演員自身的表演中活脫脫地表現了出來,并且注入了韻味十足的游戲性、觀賞性。除了聲擬扮演之外,打擊樂的介入更是這出戲一個很重要的亮點。舞臺上,兩旁擺放著堂鼓、小鼓、軍鼓、鐃鈸、小鑼、大鑼、水镲、木魚、碰鈴等戲曲中常用的打擊樂樂器,這些既是演員表演節奏重要的把控道具,更是角色心理外化絕佳的渲染手段,也是由樂手而轉入表演角色的重要介質。在打擊樂的配合下,描景、抒情、寫人渾然一體,活色生香。強盜被擒拿到了公堂上的時候是堂鼓的打擊,震撼的鼓聲既制造了公堂衙門的氛圍,也烘托出強盜彪悍威猛的氣勢。強盜將武士騙至山洞后,奔跑在山路上,用的是小鑼的擊打,清脆細碎的音律突出了強盜迫不及待、歡喜雀躍的心情;妻子得知自己的丈夫危急、匆忙尋去的時候,用的是急促而低沉的鼓聲,表達了妻子焦急而害怕的情緒;強盜終于得逞、將妻子強奸的時候,用的則是小軍鼓的敲擊聲,以彰顯事態的危機和人物命運的緊張;而強盜和武士為了女人而爭斗的時候,一連串的堂鼓、水镲交替擊打,一方面展現了打斗的緊張,另一方面配合慢動作的表演也延宕了驚險的時間長度。所有這些樂器不拘一格的應用,無疑加深了舞臺的節奏感,但最為鮮明的效果則是,這些全部來自于場上的處理,在貼切形象地展示人物內心世界的同時,極為成功地實現了樂手與演員、敘述人與角色的不斷跳出跳入,流暢自如的混合與轉換。

眾所周知,“小劇場”戲劇并不簡單意味著空間的大小。更重要的應該是,“小劇場”在西方甫一落地時的膽大妄為及其不拘一格的實驗性和探索性。雖然,初生牛犢的叛逆之風在之后的小劇場戲劇發展中也不盡為唯一標準,但是擺脫僵化的戲劇觀念、打破桎梏的演區空間、將思考與揭示在觀眾的心坎獲得沖擊,卻是一以貫之、不曾改變的。《羅生門》是對戲劇外在形式和嚴肅哲理命題巧妙融合的一次有效探索,令戲劇的舞臺上不再拘泥于任何一格。