某銅礦馬頭山礦體采礦方法優化選擇

蘇 偉,唐紹輝

(長沙礦山研究院金屬礦山安全技術國家重點實驗室, 湖南長沙 410012)

某銅礦馬頭山礦體采礦方法優化選擇

蘇 偉,唐紹輝

(長沙礦山研究院金屬礦山安全技術國家重點實驗室, 湖南長沙 410012)

馬頭山礦床屬接觸交代矽卡巖型透鏡狀的銅鐵礦床,礦體賦存條件和水文地質條件較為復雜,圍巖構造破碎發育嚴重,均有較大程度的泥化現象,整體穩定性差。為提高資源利用率,在對現用采礦方法和試驗采場數據進行總結的基礎上,研究并提出適合該礦體的采礦方法:上向進路充填采礦法。敘述了該采礦方法的特點、采場布置及結構參數、回采順序和通風系統。

上向進路充填采礦法;充填系統;回采工藝;采場支護

1 概況

某銅礦是1980年代興建的一座大型地下礦山,設計采選能力3500 t/d,現開采礦體資源儲量逐漸枯竭,為使礦山生產穩定、連續,新開采了馬頭山礦體。馬頭山礦體為一自東向西傾伏型礦體,其地質礦量550.78萬t,銅品位0.56%,鐵平均品位35%。

馬頭山礦體前期設計生產能力1000 t/d,采用側翼斜坡道開拓,主要開拓中段有-400,-460,-510,-570,-580 m中段。采用大直徑深孔采礦法回采,采場垂直礦體走向布置,寬度為15 m,長度為礦體厚度,高度為礦體的埋藏深度。由于馬頭山礦體的工程地質條件復雜多變,開采過程中發生了顯著的地壓活動,兩采場在生產過程中均出現了嚴重的圍巖跨冒、礦體自然崩落現象。為此,2010年初,在馬頭山礦體設計并施工了10個工程地質鉆孔,根據前期研究成果和工程地質鉆探揭露的礦巖情況,在總結前期開采經驗的基礎上,進一步綜合分析了馬頭山礦體的開采技術條件,對馬頭山礦體采礦方法進行了優化選擇。

2 開采技術條件

2.1 礦體賦存條件

馬頭山礦體為接觸交代型銅(鐵)礦體,總體走向約297°,局部有小幅度變化。礦體傾向:上部傾向北東,下部傾向南西,傾向隨走向變化有較小偏轉,傾角變化較大,最大52°,最小17°。礦體側伏角沿走向有一定變化,側伏角度變化范圍10°~45°。礦體連續,沿走向有分叉復合現象,總長1250 m,工程控制長度1150 m。沿傾向斜深50.27~159.22 m,平均斜深142 m,礦體中間厚,兩端薄,為一向西側伏的似層狀透鏡體,最大厚度105.29 m,最小厚度0.61 m,平均厚度10.89 m,屬厚度不穩定型。礦體埋深 639 m,礦 體賦 存 標 高 為-360.34~-637.71 m,東高西低,相對高差277.47 m。

2.2 水文地質條件

馬頭山礦床直接充水含水體主要是接觸構造破碎帶含水體。屬成巖前、成巖后多期構造及熱液活動迭加,形成的規模較大、性質復雜的接觸構造破碎帶含水體,含水帶厚度小于20 m。井下涌水特征是水平分布水點多且分散,各孔涌水量相差不大,斷層附近和洪塘溝一帶略大。垂直向上80%的涌水量分布在-380~-460 m之間,位于礦體頂板,直接影響礦體開采。井下23個出水孔,單個孔最大涌水量950 m3/d,礦床實際平均涌水量為1247 m3/d。

2.3 礦體上、下盤圍巖及夾石特征

主礦體頂板圍巖主要是白云石大理巖及大理巖、透輝石矽卡巖,個別礦層頂板為角礫大理巖及閃長巖;礦體底板圍巖為閃長巖、透輝石化閃長巖、方柱石透輝石矽卡巖。小礦體頂底板圍巖均為透輝石化閃長巖或閃長巖。

主礦體近礦圍巖蝕變是透輝石化,圍繞礦體接觸帶,閃長巖透輝石化,形成一個大的高溫蝕變圈,蝕變帶中有黃銅礦化、磁黃鐵礦化、黃鐵礦化。

主礦體較為完整,僅在礦體中段在傾向上呈分叉尖滅,從鉆孔中可見,透輝石矽卡巖、透輝石化閃長巖在礦體枝叉間形成“夾層”,實際上是礦體每一分枝的頂底板,有弱的黃銅礦化、黃鐵礦化。小礦體為完整的薄層狀礦體。

通過對馬頭山礦體巖石力學性質及結構的研究,各巖性總體RQD值(10%~30%)均很低,均屬于Ⅳ和Ⅴ級的巖體。總體上,馬頭山礦體是一個產狀十分復雜,礦巖破碎泥化嚴重,穩固性條件很差的礦體。

3 采礦方法選擇

馬頭山礦體原采用大直徑深孔采礦法回采,采場垂直礦體走向布置,寬度為15 m,長度為礦體厚度,高度為礦體的埋藏深度。開采過程中發生了顯著的地壓活動,出現了嚴重的圍巖跨冒、礦體自然崩落現象,造成硐室、巷道多次支護,采場大范圍的垮落,大量礦石無法采出,嚴重影響到采場安全回采。

綜合考慮前期生產的實踐經驗和礦體地質條件,本設計采用以下采礦方法:對于礦圍巖穩固性條件較好的部位,則繼續采用大直徑深孔采礦法回采,單個采場結構參數長度應控制在30 m以內,寬度為15 m,高度控制在60 m以內,同時采用天井鉆機進行拉槽,周邊孔控制爆破,留礦堆爆破以及強化充填等系列技術手段確保采場回采的安全、順利進行;對于礦圍巖條件很差的部位,則采用上向進路尾砂膠結充填采礦法。

3.1 采場布置及結構參數

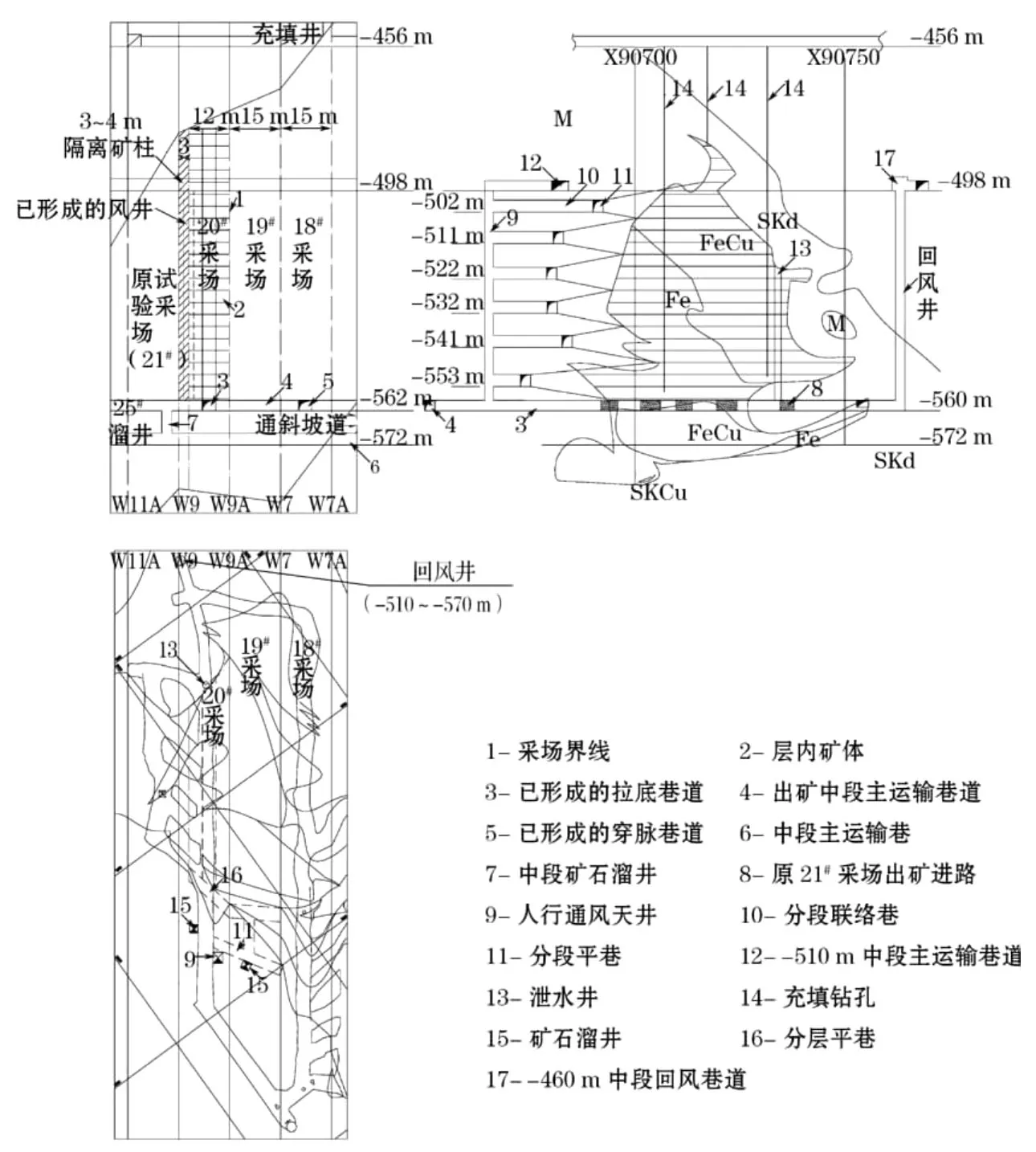

采場垂直走向布置,長度為礦體厚度,采場寬度除第一個采場(20#采場)為12 m外,其余均為15 m。分段高度為10.5 m,一個分段控制3個分層。

回采進路結構參數是上向進路尾砂膠結充填采礦法的關鍵參數,是影響采場穩定性、采礦生產能力、采充成本、勞動生產率、貧化率和損失率等的重要因素。根據工程地質、前期巖體力學分析以及試驗采場的采礦經驗分析,綜合考慮該采礦方法改造的技術要求,設計初步選擇回采進路參數為:采場進路寬度為3.5~4 m,高度為3.5~4 m,進路垂直礦體走向布置,進路長度為礦體水平厚度,一般情況下進路斷面采用矩形結構,為有利于最后一個進路充填接頂,提高進路接頂率,最后一個進路斷面采用拱形結構,采場進路結構參數可以依據揭露后的礦巖穩固性條件隨時進行調整。

采場布置及各結構參數見圖1。

圖1 上向進路尾砂膠結充填采礦法方案

3.2 采準工程

目前整個馬頭山礦體的斜坡道—環形脈外平巷開拓系統已經形成,而根據礦體的產狀對每個盤區設置下盤人行設施井進行聯合采準布置。

根據設計的采場、各分層和分段高度,分別在-553,-541,-532,-522,-511 m 和-502 m 水平共布置6條分段平巷,各分段平巷通過分段聯絡道與礦體分層平巷相通;每盤區設一條礦石溜井,將盤區礦石溜井設置在礦體下盤圍巖中,位于盤區中部分段平巷與分層聯絡道相交處,溜井傾角與礦體傾角盡量要求一致;在采場上部穿脈巷道內布置3個充填大孔,同時可以作為采場的回風路線;在采場靠礦體上盤的中間位置處采用鋼筋水泥架設一條上行泄水井。

3.3 回采工作

(1)進路回采順序。采用上行分層分條開采。為了充填和排水的需要,每個分層進路底板坡度為2%~3%。每個采場布置3條采礦進路,先采1#和3#進路,同時同層但可以不同步上行回采,2#進路(中間條)次于1#和3#進路一個分層回采,單條進路內采礦順序為從下盤至上盤,對于特別厚大的礦體,為提高出礦效率,可以采用兩端對采。

(2)鑿巖爆破。設計采用Mercury-14型全液壓單臂鑿巖臺車進行鑿巖,炮孔孔徑為Ф41~44 mm,孔深2.8 m,孔間距 0.7~1 m,排距 0.6~0.7 m。設計選用Normet生產的NT30/NBB150型裝藥車裝藥,采用2號粉狀乳化炸藥,非電毫秒微差導爆管雷管爆破。為減小爆破振動對礦巖和充填體受的破壞,保持其自身的支承能力,形成較規整的斷面形狀,進路回采應采用光面爆破。回采進路兩側和底板是充填體,為降低礦石貧化,炮孔與充填體的間距應適當加大,一般為0.3~0.5 m。

(3)采場出礦。采用LE-4.1E型電動鏟運機將崩落礦石運至采區溜井。

(4)采場通風。新鮮風流由中段運輸巷、下盤人行材料天井進入采場工作面,采用局扇配塑料柔性風筒壓入式通風方法加強通風。

3.4 采場充填與支護

設計采用礦山現有的尾砂膠結充填系統,充填料在地表充填站制備后,經管道輸送至采場內進行充填。一期進路充填材料的灰砂比要求較高,二期進路充填材料的灰砂比則可以適當降低。但每條進路頂部0.4~0.5 m 的空間用灰砂比為1∶4~1∶5 的膠結充填料進行充填,設計要求充填體的強度(7 d齡期)為1.5~2.5 MPa,澆面層厚度大于 0.5 m,膠面層的灰砂比不得小于1∶4,以利于上分層回采的無軌設備的運行和降低礦石損失與貧化。

在分層進路聯絡巷內充填采用柔性擋墻密封,既可以起到穩定的封堵作用,也有較好的脫水效果。

在進路充填之前,必須先清理進路中的殘留塊礦和粉礦,撤出風水管線;采用分次充填,一般可分3次,前兩次每次的充填高度約為1.3~1.8 m,最后一次為澆面充填,高度約為0.5 m。每次充填待初凝后,再進行下一次充填,以利于整體強度的實現。充填下料點的位置和數量應根據回采進路的長度,采用多點下料。

3.5 頂板管理

為保證礦體安全回采,回采過程中應加強進路頂板管理,除采后及時充填以外,還應根據現場頂板穩固情況,進路支護一般采用錨桿或錨桿鋼絲網(或雙筋鋼條),當頂板破碎時,則采用錨桿預加固和噴錨網聯合支護,同時遇到砂狀和泥狀的巖層時,則可以采用錨桿加鋼構預加固,以維護回采進路在回采期間的穩固完整,并采取應力、應變、位移等觀測手段,對回采過程中礦柱頂板壓力顯現進行監測,掌握規律,做出安全預報。

3.6 設備配置

每一盤區同時回采的進路數為3條,配備鑿巖臺車1~2臺,2 m3鏟運機1臺,裝藥臺車、錨桿臺車和頂板服務車各1臺。

4 結論

本設計選用采礦方法時,總結和分析了前期生產和試驗采場的開采技術經驗,盡可能地利用了礦區現有的探采工程和充填系統、礦山現有的人員技術力量和裝備水平,充分考慮礦體、圍巖十分破碎且泥化的條件,借鑒了采場結構參數和爆破參數,特別是采空區頂板允許暴露面積和垮塌崩落的情況。采用上向進路尾砂膠結充填采礦法有效地控制了開采地壓活動,防止礦圍巖垮冒和沖擊地壓等引發重大安全事故。在安全的前提下,達到了礦山的設計生產能力1000 t/d,同時,礦石回采率提高至93%以上,貧化率控制在5%以下,降低了采礦成本,改善了生產條件,創造了較好的經濟效益。

[1] 郭金峰.分段空場嗣后充填采礦方法的試驗研究[J].江西有色金屬,2000,14(3):8-10.

[2] 崔棟梁,等.新城金礦采礦方法和充填接頂工藝探討[J].金屬礦山,2006,(3).

[3] 盧 棟.上向分條進路充填采礦法在望兒山金礦的應用[J].金屬礦山,2005,(1).

[4] 于潤滄.我國膠結充填工藝發展的技術創新[J].中國礦山工程,2010,(5).

[5] 古德生,李夕兵,等.現代金屬礦床開采科學技術[M].北京:冶金工業出版社,2006.

2011-09-08)

蘇 偉(1982-),男,安徽太和人,碩士研究生,主要從事礦山巖石力學及地壓監控技術研究,Email:94070815@qq.com。