德興銅礦銅廠礦區黃坑深部成礦規律研究

魯忠山

(江西銅業集團公司德興銅礦,江西德興市334224)

德興銅礦銅廠礦區黃坑深部成礦規律研究

魯忠山

(江西銅業集團公司德興銅礦,江西德興市334224)

通過對礦床已有的地質資料進行二次開發,總結了德興銅礦銅廠采區的礦床成礦地質規律,運用礦床相似類比理論,確定了該礦床黃坑區域礦體分布規律,并用地質工程進行控制與驗證,從而增加了礦山地質儲量,提高礦山資源的供給能力。

地質資料;成礦規律;地質儲量;德興銅礦

0 前言

德興銅礦銅廠采區是江西銅業公司的骨干礦山。近年來,隨著礦山開采規模的擴大和服務年限的增加,銅廠采區每年以2~3個臺階高度不斷向下延伸,采區保有地質儲量日益減少。采區西北部的黃坑區域的地質勘探網度大部分為200m×200m,局部為100m×200m,難以控制礦體的形態和規模,勘探程度遠達不到開采設計要求。為增加礦山地質儲量,有必要對黃坑深部礦體進行補充勘探,提高該區域的勘探程度,達到儲量升級,新增礦產儲量。為此,德興銅礦利用已有的礦床地質勘探、生產開采資料開展地質專項調查,利用地質學的“相似類比理論”預測了該區域的蝕變巖帶與成礦元素Cu、Au的礦化關系,開展了必要的地質工程驗證,提高了該區域內礦體的控制程度,新增探明銅礦石量1226萬t,金屬量Cu6.7萬t、Au8.8t、Ag17t,實現了公司提出的提高銅資源自給率的資源戰略的發展目標,獲得了良好的經濟與社會效益。

1 區域地質背景

銅廠礦床位于江西省東北部的樂華—德興成礦帶的東段,處在華南板塊揚子古陸江南地體的東南緣德興地體內,是江南地體邊緣多金屬成礦帶的重要組成部分[1]。區域內獨特的大地構造背景,多期次構造變動和巖漿活動蘊育3大成礦系列,即動力變質Au成礦系列、海底火山噴流-熱水沉積Mn-Pb-Zn-Ag-Cu成礦系列、火山-次火山Cu-Au多金屬成礦系列,為區域成礦提供了條件;贛東北碰撞混雜巖帶的形成和演化控制了樂-德礦帶銅多金屬礦床的時空定位[2]。區域成礦分帶表現為Mo(Cu、Au)、Cu(Au)、Mo-Cu-Au-Pb-Zn-Ag、Mn-Pb-Zn、Ag(Au)、Ag-Au(Sb),顯示出基底制約、同位多期、多源多因復成的成礦特征,具備超大型銅多金屬匯聚成礦的地質條件和巨大的找礦潛力[3]。

經過多年地質勘探工作,在銅廠-銀山-金山長約20km、寬10km的三角地域內,先后發現了3個大型礦田及10多個礦床,尤以超大型銅廠斑巖型銅(金)礦床、銀山Cu、Au多金屬礦床和金山Au礦床最為著名。目前,該區已探明的銅儲量占國內銅儲量的17.5%,金約占國內已探明伴(共)生金儲量的37%,巖金儲量約占4%,已成為我國有色金屬及貴金屬資源的重要基地。

銅廠礦體產于花崗閃長斑巖及圍巖(主要是千枚巖)的內、外接觸帶上,礦體的礦化及蝕變分帶明顯,即構成了以斑巖體與圍巖的接觸界面為對稱面的蝕變礦化對稱分帶模式,銅礦體沿接觸帶繞斑巖體呈筒狀向北西傾斜產出,礦體與圍巖沒有明顯的界線。國內外學者對斑巖銅礦床中的流體包裹體進行了大量的研究工作,不同礦床間地質特征各有特點,流體包裹體驚人的相似性,說明流體包裹體是了解斑巖銅礦礦床的成礦機制主要資料之一[4]。包裹體分析表明,黃坑區域內礦床流體包裹體具有溫度高、鹽度高,且普遍發生了沸騰的特點,呈現和銅廠礦床一樣的包裹體特征[5]。黃坑區域斑巖蝕變具有多階段性,早期以鉀長石化為主,中期以硅化絹云母化和綠泥石化為主,晚期以碳酸鹽化和硫酸鹽化為主,同樣呈現和銅廠礦床斑巖蝕變的多階段性。黃坑區域和銅廠礦床有相同的成礦條件和控礦地質標志組合,說明該區域成礦條件很好,應該有相似的礦床或成礦系列產出,具備找礦前景。

2 主要內容與方法

德興銅礦銅廠采區已有40多年的開采歷史,積累了大量豐富的開采及專項地質研究資料,如果對礦床現有地質資料進行二次開發,提取有效成礦信息,運用礦床相似類比理論,對比已知區段相似成礦地質條件,是查明黃坑區域的礦體賦存情況的有效方法。

2.1 總結礦床的成礦地質規律

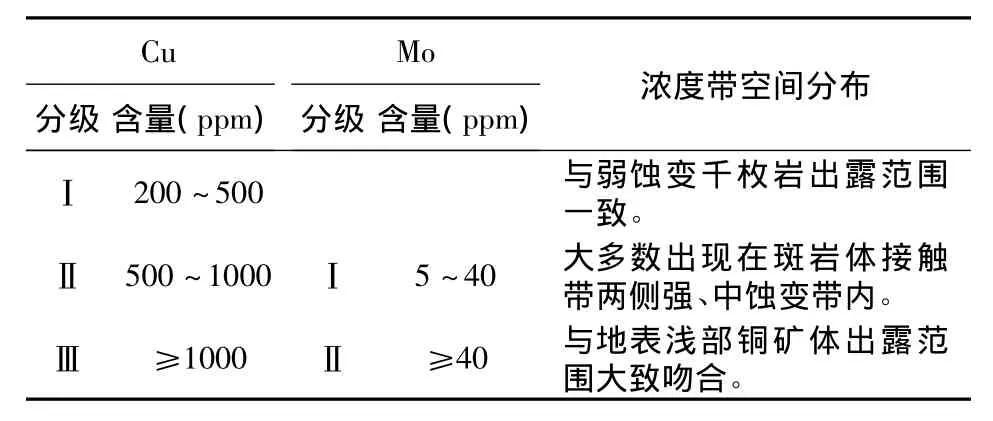

黃坑區域礦床原生分帶現象明顯,顯示和銅廠礦床一樣的成礦特征。圍巖蝕變、金屬礦化、礦石類型及硫同位素組成等方面,都有很好的分帶性。分帶特點表現為以斑巖體為中心的環狀分帶和以斑巖接觸帶為中心的內外對稱分帶疊加,后者對礦化尤其重要[6]。研究結果表明,礦區成礦指示元素Cu、Mo、Ag、Pb、Zn、Co、Ni等,受統一的構造-巖漿帶控制,由內而外元素分帶特征明顯,內帶成礦元素Cu、Mo具有明顯的濃度分帶,且與礦床蝕變帶及工業銅礦體具有緊密的內生聯系(見表1)。

表1 銅廠礦區Cu、Mo元素濃度分帶

2.2 Cu、Au元素的空間分布分析

根據銅廠礦區生產巖粉品位數據(Cu來源于基本分析,Au元素來自巖粉組合分析),采用線性插值的三角網方法繪制的Cu、Au元素等值線圖可以看出,銅廠銅礦體及Cu、Au元素的空間分布具有以下特點。

(1)銅廠采區主要礦體產于含礦花崗閃長斑巖巖體頂部和上部的內外接觸帶,其中有三分之二銅礦體產在外接觸帶的變質巖中,斑巖中的銅礦體小于圍巖中的銅礦體,且外帶變質巖礦石銅平均品位均高于內帶斑巖礦石的平均品位。上接觸帶礦體主要產在外帶,含銅較高;下接觸帶礦體主要產在內帶,一般含金較高。產狀傾斜的斑巖體的上接觸帶深部和下接觸帶淺部,有利于銅礦化富集,下接觸帶的深部有利于金礦化富集。

(2)銅礦體的銅富集中心與偏外接觸帶分布的構造斷裂、裂隙密集帶大致相吻合。礦床Cu≥0.3%的礦石呈環帶狀分布,其中Cu≥0.5%的礦石受到NE、NW向交錯大構造控制,分布在外接觸帶強蝕變千枚巖內,形態分布不規則狀;低品位礦石(Cu品位0.25%~0.30%)主要分布內接觸帶的花崗閃長斑巖內部,其次是花崗閃長斑巖巖體的下盤,極少部分分布外圍的千枚巖里。

(3)千枚巖與斑巖接觸帶是巖漿熱液活動最為強烈的部位,有利于巖漿后期熱液的成礦,是導礦與容礦的有利場所,該處Cu、Au品位相對較高,形成Cu、Au的主要礦體,而遠離接觸帶兩側的礦體,其Cu、Au品位則逐漸降低,表明在接觸帶上Cu、Au礦化較為強烈,而遠離接觸帶則Cu、Au礦化減弱;Au熱液的活動中心受斑巖與圍巖的接觸界面控制。

(4)在水平方向上,隨銅品位的升高,礦石中金的品位也逐漸增高。在a=1%的置信水平下,銅礦石中Cu與Au元素呈顯著的正相關關系;同時,由礦床淺部向深部Cu與Au相關系數逐漸增大,表明由上而下Cu、Au元素的關系密切性[7]。

(5)大于0.3g/t金的高值含量區,主要沿斑巖體內、外接觸帶呈近似封閉的環狀分布,并逐漸往西北方向擴大,顯示出黃坑區域的良好的找礦潛力。

2.3 地質工程驗證及主要成果

根據礦區成礦地質規律與礦山生產的實際情況,分期、分階段對銅廠礦區15,17,19及21號勘探線深部礦體(銅場礦床黃坑區域)進行了補充地質勘探。共施工探礦鉆孔10個,進尺5000m,巖石抗壓強度試驗及鉆孔壓水試驗分別為6組和12組。

本次研究查明了黃坑區域深部資源儲量及其品位厚度的變化規律,提高了銅與Au等伴生元素品位的控制程度與儲量級別,為礦山生產及開采境界的優化提供了重要地質依據,主要成果如下:

(1)通過深部勘探,銅廠采區黃坑區域深部礦體范圍得于進一步擴大。與原地質勘探階段獲得的地質資料相比,新增銅礦石量1.37億t,金屬量銅56.73萬t,金27.5t,銀125t;

(2)從本次查明的黃坑區域15-19號勘探線礦體的空間分布情況來看,該區域西南境界外壓礦明顯,因此,有必要對黃坑區域西部露天開采境界進行重新優化與調整;

(3)根據銅廠采區地層、巖漿活動及礦化特征等條件,對黃坑區域深部礦體的分布進行了預測與推斷,運用礦床相似類比理論,圈定了黃坑區域深部及外圍找礦遠景,該區域北西深部(-600m標高以下)尚有一定儲量Cu(Mo)可以勘探。

[1]朱訓,黃崇軻.德興斑巖銅礦[M].北京:地質出版社,1981.

[2]張德會.樂華—德興成礦帶成礦作用研究的進展、問題及展望[J].地質評論,1998,(5):56-64.

[3]葉德隆,葉松,王強,等.德興式斑巖銅礦床的構造-巖漿-成礦體系[J].地球科學—中國地質大學學報,1997,22(3):252-256.

[4]楊志明,侯增謙,宋玉財,等.西藏驅龍超大型斑巖銅礦床:地質、蝕變與成礦[J].礦床地質,2008,27(3):279-317.

[5]潘小菲,等.德興銅廠斑巖型銅金礦床熱液演化過程[J].地質學報,2009,83(12):1929-1950.

[6]江西銅業股份有限公司德興銅礦.德興銅礦銅廠礦區黃坑深部銅礦補充勘探地質報告[R].德興:江西銅業股份有限公司德興銅礦,2006.

[7]胡保根,當量品位在德興銅礦的應用[J].江西有色金屬,2010,24(3):64-66.

2011-07-22)

魯忠山(1972-),男,安徽蕪湖人,工程師,主要從事采礦現場管理與技術指導工作,Email:877159472@qq.com。