世界一流大學評價的比較分析*

——以《泰晤士報高等教育增刊》THES排行榜和上海交大ARWU排行榜為例

● 王博聞 趙 偉

世界一流大學評價的比較分析*

——以《泰晤士報高等教育增刊》THES排行榜和上海交大ARWU排行榜為例

● 王博聞 趙 偉

本文采用比較的方法,對比泰晤士報THES和上海交大的ARWU排行榜的諸多方面,包括理念目的、評價對象范圍、指標體系、評價方法、評價結果以及評價主體及公布形式等,分析世界一流大學評價過程中產生的問題,包括評價主體的問題、排行榜信息資料獲取途徑的問題、指標體系產生的問題以及人文社會科學類大學評價的問題等,借此希望對我國世界一流大學的構建能有所借鑒。

泰晤士報;上海交大;排行榜;評價

知識經濟的到來凸顯了高等教育在國家發展中的重要作用,因此各國對大學的發展情況都非常重視。如今各國政府和社會都迫切希望了解各自大學在世界大學中的位置以及差距,由此,大學排行應運而生。大學評價的產生及其排行榜的推出適應了國家和社會的需要,世界一流大學,憑借排行榜的推出擴大了其國際影響,吸引了更多資源。對世界一流大學評價的研究有助于我國高校發現差距,為創建世界一流大學做好鋪墊。因此,對大學評價和排行榜進行分析是十分必要的。

一、泰晤士報THES和上海交大ARWU排行榜的比較

在眾多大學排行榜中,本文選取英國《泰晤士報高等教育增刊》的全球優秀大學排行榜 (簡稱THES)以及我國上海交大發布的《世界大學學術排行》(簡稱ARWU)為例進行對比分析。原因在于這兩個排行榜各有特色。英國《泰晤士報高等教育增刊》從1986年開始推出大學排名,其方法包括定性評估和定量評估,借助于《泰晤士報》的影響力和排行榜本身的參考價值,使得該排行榜一經推出便在世界上引起了廣泛的注意;2003年始,上海交大推出《世界大學學術排行》,其排行結果立刻引起了巨大的反響,許多知名大學都對此排行榜進行了報道或引用。

(一)理念和目的

《泰晤士報高等教育增刊》從1986年開始,每年介紹優秀大學并對英國高校進行排名。其排行榜制作方認為,隨著知識經濟的到來,越來越多的國家重視高等教育并把高等教育放在優先發展的位置上,創建世界級一流大學成為了國家政策的重要組成部分;如今,世界著名大學正吸引著全球最優秀的生源和師資,英國的發展想要保持現在的位置就必須采取一定的措施,而排行榜正起到了給高等教育界叫醒的作用[1]。在這種理念的指引下,《泰晤士報高等教育增刊》的THES排行榜經過不斷的發展變化,現在已經成為廣大學生和家長的擇校指南。它既可以指導本科生和研究生選擇學校和課程,同時也作為校長檢驗政策效果以及制定策略的方法之一。

上海交大高等教育研究所是我國最早研究世界一流大學的機構之一。《世界大學學術排名》側重于關注各大學在科研方面的成果,其目的在于了解中國名牌大學與世界一流大學的差距,為中國建設世界一流大學提供幫助。現在,排行榜的結果在國際上已經產生了很大的影響,被許多國家引用,作為政策分析和推進改革的依據之一。例如:《科學》刊載的一篇文章中指出,“在ARWU排名中法國大學表現不佳,因此引發了法國有關高等教育的全國性辯論,并于上月 (2007年7月)出臺了新的教育法,賦予了大學更多的自由”[2]。

兩個排行榜在目的上有其共性,都提供了世界上其他大學發展的最新信息,為各國大學的發展提供了幫助。兩個排行榜對社會和學校都產生了重大影響,學生、高校甚至政府都非常關注這兩個排行榜的公布。在理念上,兩個排行榜針對方面有所不同,THES更多注重“消費指向”,目的在于給學生和家長提供擇校參考,并且受其評價組織性質的影響,注重排行榜的商業價值。THES關注學校綜合層面的發展,對學校各方面進行綜合評價;而ARWU則關注我國大學與世界一流大學在科研、學術方面的距離,將重點放在可定量評估的科研方面,重視學校學術發展成果的評價。

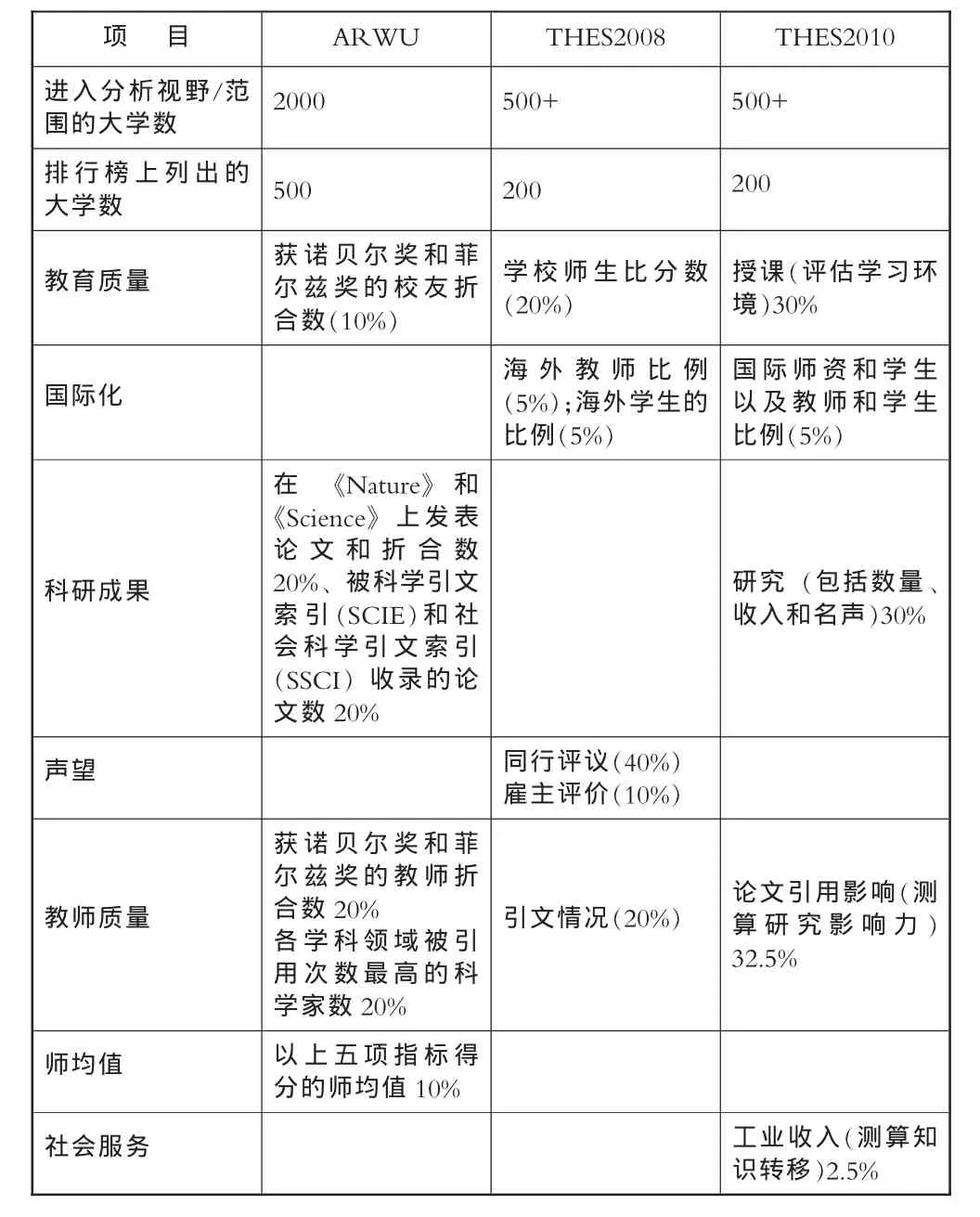

(二)指標體系

THES的指標及權重體系幾經變化。2004年至2009年,《泰晤士報高等教育增刊》一直與QS合作進行大學排行榜的發布,THE-QS世界大學排名所依據的參數權重一直在不斷變化中;自2010年秋季起,《泰晤士報》轉與湯森路透社集團合作進行新一輪的大學排行,在新排行中制訂了新的指標,衡量參數有5類共13項(見表1)。從指標的變化中可以發現新的指標體系主要關注大學三個功能,即教學、科研和社會服務,其中社會服務的評價轉為考量學校知識轉移能力。在指標中包括了新的標準,即對授課環境的評價,同時新的指標體系相對過去減輕了大學聲譽的權重。

表1 近年ARWU和THES評價指標體系匯總

《世界大學學術排名》自發布始,指標一直很穩定,沒有較大變化(見表1)。從指標中可以看出ARWU更多關注大學科研方面的內容,注重學術產出,其教育質量和教師質量的衡量標準也是以教師或校友獲獎和科研產出尤其是優質論文的數量為標準。

兩個排行榜的指標體系都包括論文引用,關注科研成果、教育質量和國際化程度。不同的是:ARWU重點為學術排名,指標體系更偏重在科研方面獲獎和發表論文上的定量指標。這種指標可以把學校的科研評價轉換為定量可比的數據,便于全球學校之間的對比,保證了指標的客觀性、可比性。但是對于無法或較難以轉換成數據的評價內容,排行榜沒有提出更合理的評價指標,例如對以文史見長的大學,ARWU的評價指標會使其評價和排名受到影響;THES的排名包括了大學教學、科研和社會服務幾個重要的方面,指標體系既包括定性指標也包括定量指標。THES從整體上評價大學的情況,是較為綜合全面的排名。相對于 THES指標系統的幾次修改,ARWU的指標系統較為穩定,重點一直關注學術評價方面的內容。

(三)評價方法

《泰晤士報高等教育世界大學排名2010-2011》今年和湯森路透(Thomson Reuters)合作,收集了世界各大洲超過15個國家的數據,采訪業內超過50位專家權威,對全球1萬多名學者進行的調查,耗時9個月才做出這個世界大學排名[3]。ARWU主要使用文獻計量的方法,數據來源依賴isiknowledge數據庫和各國教育部、國家統計局、大學校長協會等[4]。

THES評價方法包括采用同行評議,使用問卷反饋和數據庫,數據來源既包括硬性數據,也包括軟性數據,對大學進行教學、科研、聲譽的綜合數據統計;ARWU主要依賴數據庫,所提供的數據絕大部分為硬性數據,引用的大多數為世界公認的數據。

(四)評價結果

THES2009排行榜中,前二十名包括13所美國大學,5所英國大學,1所澳大利亞大學,1所加拿大大學,前100名有36所大學是北美地區的,而英國和歐洲的大學則占據了39個位置,第一仍由哈佛大學蟬聯。亞洲大學排名顯示,日本東京大學排名第22位,為亞洲最高排名的大學,香港大學排名24位,清華大學排名49位,北京大學第52位。

在新一輪的排行榜中,THES2010排行第一的是哈佛大學,前5名都是美國的大學,前20名中,美國大學15所,英國大學3所,加拿大大學1所,瑞士大學1所。所有的200所上榜的大學中,有72所來自美國,29所來自英國。以亞洲來看,兩岸三地上榜的學校總共14所,和德國的水平相當。北京大學排名37,清華大學排名58。在亞洲的大學里面位居榜首的是香港大學,排名第21位。北京大學進入前五,在東京大學、韓國的浦項工業大學和新加坡國立大學之后。英國本土的學校從名次上略有下降,可能源于此次頒布的新指標中減少了大學聲譽的權重,因此對以古老著名的英國大學有所影響。

ARWU2009排名中,排名第一的是哈佛大學,前20名中,美國進入17所大學,英國共有2所,日本1所。前200名,美國90所,英國23所,亞太地區共有22所。中國包含港臺地區,進入前200名的學校只有1所。

ARWU2010排行第一的是哈佛大學,前20名中,美國占17個,英國2個,日本1個,前 200名中,美國共有54所大學,英國11所大學,亞太地區共有26所,中國包含港臺地區,進入前200名的學校有4所。

以2010THES前20名學校在2010ARWU中排名位置如下表:

從兩個排行榜近兩年的排行結果可以看出,THES在前20名中的排名包括了美國、英國、加拿大、瑞士和澳大利亞,前200名涵蓋了24個國家和地區,包括北美、歐洲、亞太和非洲;ARWU在前20名中包括了美國、英國和日本,前200名包括24個國家和地區,包括北美、南美、歐洲和亞太。兩個排行榜涵蓋范圍都比較廣泛,包括了對部分發展中國家和地區的著名大學進行評估;對兩個排行榜前20名進行回歸分析,根據SPSS數據分析結果可以發現,兩個排行榜前20名的結果之間拒絕無相關性的零假設,得出結論為兩個結果之間存在相關性,說明兩個排行榜前20名結果之間相似性較大,可以證實兩個排行榜結果的可信性。

二、大學排行榜的問題

通過以上的對比分析,可以發現通過排行榜進行的大學評價仍存在一定問題:

(一)大學排名評價主體

大學排名評價主體問題牽扯到是否能夠進一步促進大學評價的客觀公正性,因此對大學排名評價主體的討論一直很多。國外主要是民間機構和媒體進行大學排名,國內主要對此有三種不同看法:首先,認為應全面禁止現有的大學排名,大學排名應該由教育部來進行;其次,有人認為應該由教育部委托一家權威性的大眾傳媒機構或國家級科學研究機構來進行排名;還有學者認為,我國現在正處于高等教育評估發展初期,可以采取一種政府監督、社會中介操作、學校配合的過度模式,逐步引導民間組織走上評價主體的位置[5]。

在我國,目前大學排名的主體比較單一。但隨著多元評估時代的到來,大學評價主體由單一向多元的轉變已成為一種必然。社會產生多樣教育評估的需求,各類教育評估機構相應的發展起來,政府應支持這些機構,引導教育評估機構和大學排名向更加客觀、公正的方向發展。現在,大學排行榜按需生成已經逐漸可行。今年THES公布的新一輪排行榜附帶iPhone應用軟件,用戶下載后可以按照自己設定的分析標準和方法分析世界大學和院校的排名情況。這種符合個人不同需求的排行逐漸受到眾多人士的歡迎。

(二)排行榜數據來源問題

對于大學評價和排行,數據的信度和效度是一個非常重要的問題。它直接關系到整個評價和排行的可信性。對于數據庫中的數據,其優點是獲取便捷,涵蓋廣泛。但是完全依靠數據庫的資料做信息仍存在部分問題,例如:諾貝爾獎作為一個非常明確的指標具有較高的公認性,信息便于采集,但也有缺陷。首先對諾貝爾獎中沒有包含的學科如何界定其成就;其次,獲獎者所在單位的界定:是獲獎時所在單位,還是獲獎作品成功時所在單位;第三,許多大學都經過了分離和合并,如何來界定這些分離或合并前的學校中獲獎者的歸屬[6]。諾貝爾獎只授予在世的學者,對已經離世但也做出過巨大貢獻的學者的成績無法界定。另外,不同學校信息的公布程度不同,數據庫在獲取信息時會產生一定差異。例如我國高校信息透明度不高,很多排行榜需要的信息沒有公布;而國外高校的信息公布就比較及時,透明度也相對較高。在此情況下,數據庫中,國外高校的信息就會更加準確,我國高校的信息會相對模糊,在排行時就無法及時、準確地反映我國學校的實際情況,導致排行結果產生偏差。

(三)排行指標體系

THES的指標體系包括5類共13項,涵蓋了教學、科研、知識轉換等方面的內容,既有軟性指標,也包括硬性指標;ARWU指標體系著重于考察大學的科研情況,關注研究型大學學術的發展成果,其指標更偏重硬性指標。

大學類型、層次隨著社會發展越來越多樣化。即使是同一類型的大學也有其各自不同的特點。如何構建評價指標體系,可以公正、客觀地評價一所大學的發展是高等教育評價的重要內容。現在針對大學的評價指標體系有很多的探討,既有人提倡構建綠色大學評價指標體系,也有人建議在指標體系中加強人文社會科學的權重,大學的評價排行應基于大學三大基本功能:即教學、科研和社會服務。教學和科研是大學之根本,社會服務是大學社會價值的重要體現,三大功能是評價一所大學的最基本的指標。同時,在大學的排行中,完全的定性指標或者完全的定量指標都是不合理的,怎樣把定性指標和定量指標合理、科學的結合起來,也是指標體系需要面對的重要問題之一。

(四)對人文社會科學類大學的評價

一直以來,排行榜爭議最大的就是圍繞人文社會科學類大學的評價產生的問題。ARWU排行榜采用定量數據,把評價指標量化,可以使學術科研方面的衡量更加合理。但是,它的指標對人文社會科學類大學很不公平,很多人文類的成就無法量化。THES排行榜曾采用同行評議的方法,通過發放專家問卷、雇主評議等形式來進行評價。通過同行評價對人文社會科學類大學進行評估,但這種評估方式也存在很大的爭議。由于人文社會類分支較多,紛繁復雜,如何從這些分支中選出具有代表性的,值得信賴的專家來是同行評議需要解決的首要問題[7];專家在評定所在學科時如何減少自己情感的影響問題,真正做到客觀、公正的評價所有學校等等,都使同行評議這一方式產生爭議。大學評價和排行如果采用同行評議,就要建立一個透明、公正、客觀和科學的同行評價體系,解決上述產生爭議的問題。

世界一流大學的評價和排行在實踐中逐漸地發展和完善,它給國家高等教育的發展起到一定的指引作用。但是要注意到,許多大學在發展過程中形成了自己獨特的學科領域或發展方向。面對大學排行,不能抹殺掉學校的特色,更不能要求學校都向排行或評價制定的方向發展。應該鼓勵大學辦出特色,創新發展。

三、對我國大學排行的啟示

(一)規范大學評價主體

我國評價主體單一,在多元化評估時代到來的情況下,勢必會產生多樣的評估主體。為了樹立大學排名機構良好的社會聲譽和專業權威,必須制定完備的行業規范,建立嚴格的準入制度[8]。

(二)建立大學信息公開、交流機制,保證信息的及時和準確

建立大學信息的公開機制,可以方便評估機構及時準確地獲得信息,確保評估時信息來源的可靠性。我國高校在信息公開機制上與國外有所差距,這使得學校在世界排名中受到一定影響。在對學校的評估過程中,只有信息來源準確,指標體系構建科學,才能進行準確的評估。

(三)通過不同指標體系與多樣評價方法的結合,保證各類高校評價排名的公平性

根據不同類型的大學制定有差異性的評價指標體系,保證對文科類大學或其他不同種類大學評價的公平性。同時,建立有差別的指標體系可以促進高校的多樣化發展,也在一定程度上解決了大學排名的可比性問題[9]。在多樣的評價指標體系下,避免了評價導向的單一性,可以促進學校的多樣化發展。在制定不同指標體系的同時,要定性評價與定量評價相結合,以保證評價的準確性。例如,THES排名中,既包括定量指標,也包括定性指標,在評價學校時就可以從多方面多角度進行權衡,保證了評價過程的公平性和有效性。

[1][3]泰晤士報世界大學排名網站:http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2010-2011/analysis-methodology.html.

[2][4]上海交通大學世界大學排行榜:http://www.arwu.org/Chinese/index.jsp.

[5][6][7]邱均平主編.大學評價與科研評價[M].北京:華夏出版社,2005:10.

[8]翟亞軍,王戰軍.中國大學排行榜:如何才能走出誤區[J].清華大學教育研究,2010,(10).

[9]紀晶晶.中美英典型新聞媒介大學排名指標體系比較研究[D].西北師范大學,2009.

*本文系山東省高等教育質量評估項目成果之一

王博聞/山東大學高等教育研究中心碩士研究生 趙 偉/山東聊城大學教育科學學院講師,主要從事高等教育研究

(責任編輯:陳培瑞)