課堂教學中的語境構建

吳兵 張曉冬 巢湖學院外語系,安徽 巢湖 208000

課堂教學中的語境構建

吳兵 張曉冬 巢湖學院外語系,安徽 巢湖 208000

課堂教學語境是一種特殊的情景語境,它對教學效果有促進和抑制作用。課堂教學是以構建良好的課堂語境為前提。課堂語境的構建是一個動態、協商的過程,涉及的要素包括話語的范圍、話語的基調和話語的方式,構建的方法多樣。

課堂教學語境;構建;過程;方法

context of classrom teaching; construction; process; ways

引言

傳統的語境觀本質上把語境當做是一種客觀存在(劉澍心,2007:66),研究的重點主要放在語境定義、分類及其在交際中的作用,如解釋作用、制約作用、生成作用等,過分強調交際者在在語言交際中對語境的順應。就教學語境而言,交際者(教師與學生)、話題(教學內容)、方式、時間和地點等語境要素是客觀存在的,教師和學生說什么、做什么受到一定的課堂教學語境的制約。因此,在這種語境觀指導下,教師與學生常常將自己處在被動的地位,課堂氣氛沉悶、缺乏活力,教學效果降低,不利于培養學生的創新能力。桂詩春(1988:152)認為一位口語課老師的首要任務是創造交際的語境,激發學生的興趣。推而廣之,在課堂教學中,教師的首要任務就是構建良好的課堂教學語境。

1、課堂教學語境的構建過程

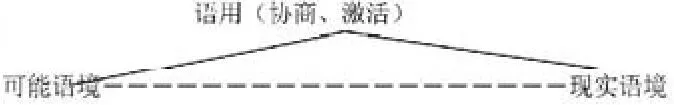

語境并非在交際發生之前所給定的,而是在使用語言過程中動態生成的(Jef Verschueren,2000:F23),交際的過程是語境構造的過程(何兆熊,1997:16)。語境是以語言運用作為存在的條件的,有了語用才會有語境,沒有語用,具體的語境也就無所謂存在。語境對語用的影響總是隨著語用行為一起出現的,割裂語境與語用的關系,也就無法談及語境對語用的影響和效果(康家瓏,2000:162)。從這個意義上說,在交際之前,語境的要素只能作為一種可能存在,即可能語境(possible context)而不是現實語境(actual context)。交際的過程就是使可能語境轉化為現實語境的過程,這一過程是交際雙方共同的構建中實現的。Gumperz (1976) 把這種共同構建的過程叫做“語境化”(contextualizaition)。他認為語境化的過程是由一套使各種語境化提示(CUE)與參與者的背景知識相聯系的步驟構成的。語境化提示可能是語言方面的,也可能是副語言方面的。因此,我們可以說,語境的構建過程就是交際者按照自己交際意圖,采用協商的形式,通過各種語用手段,激活可能語境中有利于交際目的實現的全部或部分的語境要素。可以以下面的圖示表示:

上圖的虛線表示可能語境和現實語境之間沒有必然的聯系,使其產生聯系的中介是語用,只有通過語用可能的語境要素被激活才成為現實語境。從語用的角度看,說話的過程就是做事的過程。我們說話時,同時完成了三種行為:說話行為(locutionary act)、行事行為(illocutionary act)和取效行為(perlocutionary act)。正是三種行為共同激活了可能語境中的隱性要素最終實現了現實語境的構建。在這一過程中,協商狀況直接影響可能語境向現實語境轉化的效果,最終影響交際的效果。如果協商不能達成一致語言交際就會失敗。比如,在一所國際性的大學,一位來自美國的學生A和來自中東某國家的學生B之間產生一些誤會。于是,A想找B解釋一下化解他們之間的誤會。為了達到預期的目的,A想把談話的地點放在一家酒吧,便對B說:“Let’s have a drink in

the bar, shall we?”。盡管A非常誠懇,但是本次的交際不僅以失敗告終而且兩人之間的關系也沒有得到改善,因為在阿拉伯世界喝酒是被禁止的,所以A的提議沒有得到B的同意。從語境構建的角度看,A和B不了解對方的文化,所以他們就語境構建的協商不能達成一致,因而造成本次交際的失敗。又如,一位父親看到在上初中的兒子在看電視,怒氣沖沖地說,“不好好學習,又在看電視,今年的旅游計劃取消!”兒子一聽便轉身進入自己的房間,隨手砰的一聲關上房間的門,留下幾個字“取消就取消”。父親聽罷只能搖搖頭自言自語:“真是沒辦法!”在這個例子中,父親無意間用“又在看電視”和“今年的旅游計劃取消”等字眼所產生的取效行為構建了不利于父子間交流的氛圍,最終使兒子不愿和其交談。

作為一種特殊的語境,從可能的課堂教學語境向現實的課堂語境的轉化是在教師和學生之間協商進行的。和一般的語境不同的是協商不能達成一致并不能完全導致交際的失敗,只是影響到教師和學生間的互動,降低教學效果。因此,在教學中激活哪些可能語境要素激活、如何激活可能語境要素,構建有利于教學任務的完成的課堂語境是每個教師必須考慮的問題。

2、課堂教學語境構建的要素和構建方法

2.1 構建要素

教學語境有廣義狹義之分,廣義的教學語境可以涵蓋所有影響教學活動的語境;狹義的教學語境主要指校園內與教學相關的教學語境,它包括課堂教學語境和課外教學的語境,是一種特殊的情景語境。Halliday把情景語境因素分為:(1)話語范圍(field of discourse)指正在發生的事,即言語活動所牽涉飛范圍,包括政治、科技、日常生活等;(2)話語基調(tenor of discourse),即參與者之間的角色關系,包括權利(power)、接觸(contact)和情感(affection);(3)話語方式(mode of discourse),即語言本身所發揮的作用及語言交際所采用的渠道或媒介,包括口頭方式、書面方式和書面、口頭相交叉方式。課堂語境的構建就是采用語言方面和非語言方面的方法對上述三要素的選擇。

2.2 課堂教學語境的構建的方法

2.2.1 話語范圍的構建

話語范圍指語言發生的具體環境,其中包括話題及參與者參與的整個活動。在課堂教學語境中,教學內容是固定的,有計劃的。但教學內容展開的順序以及如何展開會直接影響學生對某個話題和活動的參與程度,進而影響教學效果。姜望琪教授在《當代語用學》的第一稿中把第一章的標題定為“語用學——語言學的前沿領域”,后來修改為“語言學的前沿領域——語用學”。對此,他解釋道:“從概念意義上講沒有絲毫的差別。但……現在的人們看東西、聽東西,都只看標題。如果標題不能吸引他,他根本不看、不聽。……把‘語言學的前沿領域’放在最前面,讀者至少會知道語言學大概是什么,‘前沿領域’也不難懂,還有點吸引力。”

可見,在話題范圍構建時,為了使學生對即將教學內容感興趣,教師需要構建一個“引子”來聚攏學生的注意力,使其興奮。例如:有一次,在給學生上八年級物理摩擦力時,有位老師并沒有一開始就給學生解釋摩擦力的定義、分類等抽象問題而是讓學生們用兩根玻璃棒夾取放在盛著水的燒杯里的玻璃球。多個學生無法做到。于是,這位老師問道:“為什么呀?”學生們充滿好奇,紛紛說出各種原因。于是,老師在黑板上寫下大大的“摩擦力”三個字。老師這樣做不僅僅把抽象的問題具體化,使學生容易感知和理解,更是構建出輕松、愉悅課堂語境,使參與者(學生)以積極的態度參與到課堂學習中來。在構建話語范圍時,還可通過改變語域的方法進行。

2.2.2 話語基調的構建

話語基調的構建主要圍繞權利(power)、接觸(contact) 和情感(affection)三個方面進行。所謂權利,主要指人與人之間的地位是否平等,涉及的要素有地位、職業、年齡、性別、受教育程度、相關知識、甚至記憶力等(朱永生,2006:57)。從構建平等、民主的權利方面說,老師可以運用語言和非語言語用手段。使用“包括式”指稱方式通常有利于建立情感相通、親切融洽的交談氛圍(劉澍心,2007:66)。

A老師:同學們,下面我開始講課。

B 老師:同學們,下面我們開始講課。

B句用“我們”代替了A句中的“我”是為了將學生帶入教學情境,暗示學生教師的講課離不開學生的參與,這種將學生包括在內的指稱方式拉近了師生之間的心理距離,有利于構建平等合作的課堂語境。

接觸是指人與人之間聯系的情況,包括頻率和空間距離。接觸的頻率高可以在一定程度上抵消因權利因素的懸殊帶來的差異(朱永生,2005:57)。因此,在教學中,除了課堂教學之外,教師在課下應經常與學生保持聯系,了解他們所思、所行,從而構建良好的平等關系。此外,課堂上,教師應注意和學生們保持的空間距離。波亞托斯(F.Poyatos)的研究(轉引自桂詩春1988:146)表明,個人接觸的距離從1.5英尺到4英尺,是朋友談心的距離,公共距離從12英尺到25英尺,這是說話人在正式場合里對一組人講話的距離。如演說、做報告、講課等。從這個意義上說,上課時,教師和學生保持的距離不太大同樣有利于拉近師生之間的心理距離。

就感情的投入而言,投入的情感多,就在一定的程度上彌補因權利因素或接觸因素帶來的不足(朱永生,2005:58)。在課堂教學中,由于教師的權利往往高于學生,以教師為中心的教學模式普遍存在,再加上師生之間的接觸不夠,課堂氣氛沉悶,學生參與課堂討論不夠。因此,教師應對學生投入更多的情感,積極主動地了解學生,建立起密切的關系,根據學生的心理變化作出相應的調整。

2.2.3 話語方式的構建式

話語的方式包括口語體、書面體和口語-書面體三種。口語體是課堂語境最主要、最自然的媒介,它借助重音、節奏、語調和音速等表達出概念、人際和篇章信息。史秀菊(2004:177)把他們歸為基本語言技能,包括(1)發音和吐字;(2)音量和語速(3)語調和節奏等。教師在教學中吐字規范清晰,教學語言字正腔圓才會以聲動人,加上良好的共鳴才能構建出較好的課堂語境;從音量方面看,音量的過小和過大都會容易引起大腦疲勞,學生不僅容易分心,而且容易煩躁不安,直接影響教學效果。因此音量的控制是構建課堂語境的重要手段之一。

此外,高低變化、自然合度的語調加上快慢適中的節奏可以使語音產生極大的美感,從而激發學生的聽課熱情和欲望,整個身心陶醉在教師用聲音所創造的美的享受之中。在以教師為主導,學生為主體的現代教學理念下,交談式的教學模式更加有利于構建互動式的課堂語境,促使學生以積極的心態參與整個課堂教學全過程,有利于提高教學效果。另外,教師可以廣泛地用現代化的教學手段,如錄音機、錄像機、語言實驗室等,來創造開展會話的語境。

3、結束語

課堂語境的構建是課堂教學中一個重要的環節,對教學效果起著重要的作用。良好的課堂氛圍能激發學生的參與熱情和想象能力。課堂語境的構建是一個復雜動態的過程,構建的要素包括話語的范圍、話語的基調和話語的方式,構建的手段眾多。因此,不斷提高構建語境能力是教師提升自己教學能力的方法和任務之一。

參考書目

[1]Gumperz,J.J.& Cook-Gumperz.1976. Context in child’resn speech In Gumperz,J.J. & Cook-Gumperz (eds), Papers on Language and Con text.[C] Berkeley: CA

[2]Halliday,M.A.K&Hasan.1985.Langage,Con text and Text: Aspects of Language in Social-Semiotic Perspective [M].Oxford: Oup

[3]Verschueren,Jef.2000. Understanding Pragmatics [M]. Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press

[4]桂詩春.應用語言學[M].長沙:湖南教育出版社.1988

[5]何兆熊,蔣艷梅.語境的動態研究[J].外國語.1997.(6)

[6]姜望琪.當代語用學[M]北京:北京大學出版社.2003

[7]康家瓏.交際語用學[M].廈門:廈門大學出版社.2000

[8] 劉澍心,袁滌非.論指示語對語境的構建功能[J].語言文字應用.2007.(2)

[9]裴文.現代英語語境學[M].合肥:安徽大學出版社.2000

[10]史秀菊.語境與言語的得體性研究[M].北京:語文出版社.2004

[11]朱永生.動態語境學[M].北京:北京大學出版社.2005

The context of classroom teaching is a special kind of situational context which has both positive and negative effects on classroom teaching. A good context of classroom is the prerequisite of the teaching and the construction of it is a dynamic and consultative process with several ways and categories including the field of discourse, the tenor of discourse and mode of discourse.

10.3969/j.issn.1001-8972.2011.09.167

吳兵,巢湖學院教師,碩士,研究方向:語言學,應用語言學;張曉冬,巢湖學院教師,講師,碩士,研究方向:英美文學。