最早的中共中央機關報《向導》周報

○何立波

在中國共產黨報刊史上,第一份中共中央機關報是1922年9月在上海創立的《向導》周報。《向導》周報歷時五年,經歷了第一次國共合作的建立和破裂,大革命的興起和失敗的整個過程,成為大革命時期國內最有影響的刊物之一。1923年12月,在北京大學成立25周年紀念日舉辦的民意測驗中,《向導》周報獲得各界讀者愛讀票220票,名列全國周刊第一名。那么,《向導》周報究竟有何魅力,能夠受到青年學子的如此青睞呢?在辦報五年中,《向導》周報又經歷了怎樣的風風雨雨呢?

蔡和森

瞿秋白

最早的中共中央機關報《向導》周報

○何立波

共產國際支持,陳獨秀負責具體籌辦《向導》周報

1921年7月,中國共產黨在上海成立后,就十分重視報刊宣傳工作。中共一大通過的第一個決議,就對出版黨報的原則性問題作出了規定。1922年7月,中共二大又專門討論了黨報宣傳問題。馬林是共產國際派駐中國的代表,1921年6月來華,后來參加了中共一大。馬林在籌建中共的過程中強調宣傳工作的重要性,建議中共中央創辦一份黨報。馬林還就此問題詢問中央局宣傳主任李達宣傳計劃如何展開,大會所決定的要辦一份黨報的事如何實現。由于李達對馬林的工作作風表示不滿,不愿與馬林合作,表示要等陳獨秀從廣州回來后再說。后來,因為經費困難,人手不夠,所以未能實現。不久,馬林又主張將內容基本相同的《新青年》季刊和《共產黨》月刊合并,另外再出版一種政治性的周報。

1922年8月,中共中央執行委員會在杭州西湖舉行會議,專門討論共產黨員加入國民黨的問題。陳獨秀、李大釗、蔡和森、張國燾、高君宇、馬林、張太雷出席會議,會議還專門研究了中央的宣傳工作。中央決定在北京創辦《遠東日報》,專門宣傳國民革命。但馬林認為,中共能力不足,不應該辦這樣大的機關報,因為很容易引起敵人的注意,只應辦一個周報。中央接受了馬林的建議,決定創辦《向導》周報,作為中共中央的政治機關報。中央還決定,由蔡和森擔任主編,負責籌辦工作。

在《向導》周報的創刊過程中,陳獨秀高度重視,參與了《向導》周報籌辦的具體工作。

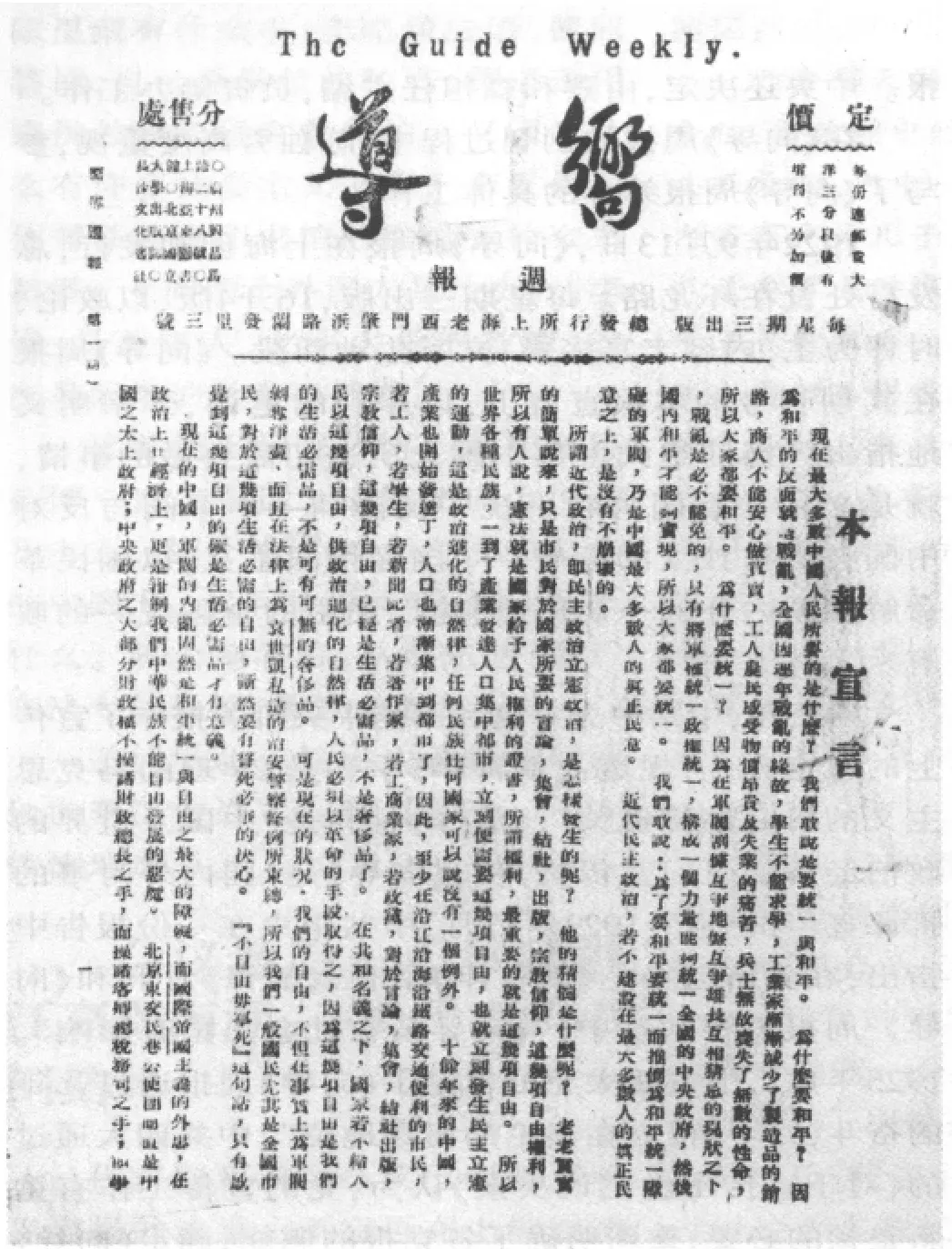

1922年9月13日,《向導》周報在上海創刊發行,總發行處設在環龍路。每星期三出版,16開4版,以政論、時評為主,內容豐富多彩,文字生動活潑。《向導》周報在其創刊號的本報宣言上,以犀利的筆調,開宗明義地指出:當前絕大多數中國人所迫切需要做的事情,就是必須推翻國內和平統一的障礙——軍閥與反對中國自由與獨立的障礙——國際帝國主義,以國民革命解除國內外的一切壓迫,建設民主的全國統一的政府。

1923年,中共中央對黨和團的中央機關報作了宣傳上的厘定分工,規定:《新青年》季刊是“學理的馬克思主義的研究宣傳機關”,《前鋒》月刊是“中國及世界的政治經濟的研究宣傳機關”,《向導》是“國內外時事的批評宣傳機關”。1923年11月,中共中央在一份報告中指出,在黨所創辦的《新青年》季刊、《前鋒》月刊和《向導》周報三種刊物中,“《向導》在社會上稍有影響”。1925年1月,中共四大充分肯定了《向導》周報通過幾年的奮斗,終于“得立在輿論的指導地位”。中共四大通過的《對于宣傳工作之議決案》認為,黨的宣傳工作有重新整頓的必要,重新明確了各黨報的職能,確定《向導》周報是“黨政策之指導機關,今后內容關于政策的解釋當力求詳細,文字當力求淺顯”。

“能夠封閉 《向導》,問題只在于經費。”

要訂閱《向導》周報,需要有一定的支付能力,而要辦好《向導》周報,也不是一件容易的事情,經費問題成為頭等大事。當時《向導》周報的經費來源有兩個:

第一,共產國際提供的經費。這是最主要的來源,經費也相對穩定。1922年6月30日,陳獨秀在一份給共產國際的報告中說,從1921年10月至1922年6月,中共收到共產國際款項16655元。1923年6月,陳獨秀在中共三大報告中明確指出:“黨的經費,幾乎完全是我們從共產國際得到的。黨員繳納的黨費很少。今年我們從共產國際得到的約有1.5萬。”在1923年的中共經費支出中,用于宣傳方面的經費達4600元,占28%。當年負責《向導》周報出版發行的中共第三屆中央候補委員徐梅坤在1979年回憶說:“辦《向導》的經費來源主要是馬林從共產國際拿出錢辦的,我們自己的黨費非常少。”

第二,《向導》周報從社會募捐、黨員繳納的黨費、黨員捐助等獲得經費,但是這些數量有限而且來源極不穩定。《向導》周報上常以“本報啟事”、“敬告本報讀者”的名義,向社會各界,特別是向《向導》周報的讀者群進行“募捐”。如《向導》周報第15期的“敬告本報讀者向導周報同人”,公開了其經費的緊張狀況:

1922年9月13日,中國共產黨機關刊物《向導》周報在上海創刊。圖為該刊創刊號。

親愛的讀者諸君!雖然你們付給本報的代價已是不少,但是杯水車薪,本報仍難藉以維持。本報出版才十五期,支出不下一千三百元,收入卻只一百五十元。加之郵局往往沒收,使本報受意外損失。為本報的基礎能夠穩固起見,為本報能夠迅速發展起見,都非有讀者諸君的特別贊助不可。我們相信我們的讀者多半贊成本報的主張,和我們一樣的愛護本報,所以我們敢同諸君要求援助。而且這里有許多理由足夠證明讀者諸君有援助本報之必要。

《向導》周報的“敬告本報讀者向導周報同人”,獲得了讀者的積極響應。曾有位讀者致信《向導》周報說,對于編輯們的言論和行動,“表無限的同情,很愿意將我每月十余元的薪水按月一元供給貴報”。他表示:“盼望諸位先生忍辛含苦,堅持不懈,讓光明戰勝黑暗”,“更想拿貴報的存在與否,做我國國人人格的‘試金石’”,都去力所能及地支持《向導》周報渡過困難。

在《向導》周報印刷出版出現困難時,一些黨員干部大力捐助。如中央執委高君宇便將自己生活費的大半拿出來,作為報紙的活動經費,而他自己卻過著節衣縮食的清貧生活。

1926年2月,蔡和森在總結他任《向導》周報主編工作時說,由于經費問題,雖然社會對《向導》周報的需求量不斷增加,但是它在1924年之前沒有增加份數。蔡和森曾向共產國際駐中國代表維經斯基和蘇俄派駐國民黨的政治顧問鮑羅廷反映過《向導》周報的經費困難問題,但是并未得到解決,依然每年只給200元左右。因此,蔡和森在總結《向導》周報過去和思考《向導》周報未來發展的所有問題時,明確指出:“出版《向導》的全部問題,現在不在于政治上的鎮壓,因為現在中國沒有一種力量,無論是帝國主義或是軍閥,能夠封閉 《向導》,問題只在于經費。”由此我們也可以看出,經費問題始終是困擾《向導》周報的最大問題。

陳獨秀和毛澤東聯名簽署通知,要求黨員訂閱和推銷黨報

《向導》周報發行的方式,主要是通過郵局發行。《向導》周報從第4期起開始,在其右上角標出“中華郵務管理局特準掛號認為新聞紙類”的字樣。這說明,盡管《向導》周報是在租界的印刷廠秘密印刷出版的,但其發行卻是得到政府部門批準的,是公開的,至少在表面上情況是這樣的。因為后來發生了官辦郵局沒收《向導》周報,或者不予郵遞等情況,所以蔡和森與徐梅坤等人商量,改由民辦郵局民信局來發行。利用書店發行和零售,是《向導》周報發行的另一種方式。在上海,《向導》周報的發行工作是由中共黨員徐白民領導的上海書店負責的。其他各地的進步書店如廣州的新青年社書店等,也銷售《向導》周報。

為了做好《向導》周報的發行、銷售工作,中共中央多次作出規定和要求。在1923年6月中共三大召開前后,黨創立的機關刊物除蔡和森主編的《向導》周報外,還有瞿秋白主編的《新青年》季刊和《前鋒》月刊。此外,還有黨所領導的《中國青年》、北京《工人周刊》、廣東《勞動周刊》等刊物。為了加強對黨報黨刊的管理和指導,加強宣傳力量,1923年10月,中共中央成立了教育宣傳委員會,委員有蔡和森、瞿秋白、惲代英、林育南、高君宇、彭述之等17人,下設編輯部、函授部、通訊部、印行部、圖書館五部,分別負責黨報黨刊的編輯、人員培訓、中外報刊的編譯、印刷發行和資料保存等工作。中國共產黨第一個管理報刊發行的機構,就是教育宣傳委員會下設的印行部。中央要求印行部每月造統計表報告《向導》周報等報刊的發行與收入情況。1924年5月,中共中央成立出版部,張伯簡任書記。1925年底,毛澤民任出版部經理,在這個崗位上一直工作到1928年底。中共中央出版部成立后,將工作重心放在《向導》周報的發行上,要求各地及時上報《向導》周報在當地的銷售、郵局寄遞情況,敦促各地注意擴展黨報在當地的銷路,尋找“不出費或廉價登《向導》廣告之出版物”。

當時,負責管理報刊發行的還有中央組織部。中央組織部的一項重要工作就是 “使本黨宣傳品廣布全國”,交通干事的任務除擔任中央各機關間及中央與所在地地委間的交通外,就是“指導出版部向各地擴張公開的宣傳品之銷路”與“籌劃向各地秘密的輸送本黨宣傳品及函件”。當時中央組織部擬訂的工作計劃和頒布的幾則中共中央通告均涉及報刊發行。如《各地方分配及推銷中央機關報辦法》就是陳獨秀以中央組織部的名義頒布的,《中央通告第二十八號》是關于建立和健全黨內交通問題的文件,其中就有具體的運送報刊的辦法。例如:選擇一兩個妥當地址,“最好是靠近輪船碼頭便于運送的地方作接納中央出版品的機關”。

1924年9月25日,中央執行委員會委員長陳獨秀和中央局秘書毛澤東聯名簽署一則通知,要求黨組織、黨員訂購和推銷《向導》周報。通知要求:“凡屬本黨黨員,不但有購閱本黨中央機關報的義務,并有努力向黨外推銷的義務。”中共中央還發動所有黨員、團員推銷黨的刊物,并要求各支部書記擔負起督促的責任,“每支部書記必使各黨員訂閱并擔任推銷,至少每人須購閱一份”,如果個人因經濟困難不能購閱,還必須要經過支部會議的許可才行。當時,《向導》周報、《中國青年》都印了可以張貼的推銷廣告,要求黨員、團員將它們張貼于各處。中央組織部曾指示各地:“為推銷《向導》起見,中局已擬印一種顏色廣告,不日可寄各地,各地接到此項廣告時,應責成C.P.、C.Y.同志分送當地書鋪、書攤,及前往各學校閱書室張貼,至要!”由于《向導》周報是中共中央機關報,所以它的發行受到全黨上下的關注。中共中央要求各級組織、各個黨員都要肩負起責任,并且規定了硬性任務,即每一個黨員必須推銷五份以上的《向導》周報。同時,每一個支部還要負責推銷三份以上的《新青年》和《中國工人》。

在《向導》周報創辦初期,發行量不過數千份。《向導》周報當時的售價是每份6分,這個價位不是一般的農民能接受的。《向導》周報曾經刊出一位叫冬原的讀者來信:“他們買一塊豆腐要吃驚,更說不到買《向導》了。”對當時的農民來說,一塊豆腐已不敢問津。由于經費少,決定了《向導》周報的售價偏高,而偏高的價格又制約了《向導》周報的銷售。后來,由于中共中央不斷加強和改進《向導》周報的工作,特別是降低了零售價格。分售處也由最初的上海、廣州、北京、長沙等少數城市,擴展到10多個城市,形成了一個有效的銷售網絡,因而使《向導》周報的發行量增加到3萬份,在當時全國報刊銷量中名列前茅。1926年7月國民革命軍北伐前夕,《向導》周報的銷量達到了5萬份,不僅遍及國內各省市,而且遠至越南、德、法等國,產生了廣泛的影響。在北伐途中有人發現,即使在江西贛州這樣的內地小城,一個書鋪每期也能代售《向導》周報七八十份,《中國青年》五六十份。

蔡和森、彭述之、瞿秋白先后擔任《向導》周報主編

《向導》周報的第一任主編是蔡和森。親手辦一種傳播馬克思主義的報紙,是蔡和森多年來的愿望。他在同毛澤東的通信中談到建黨的部署時,特別強調要“公布一種有力的出版物”。在中共二大上,蔡和森當選為中央委員、中央執委,接替李達負責黨的宣傳工作。1922年8月召開的西湖會議,決定由蔡和森籌辦黨的機關報,他滿腔熱忱地接受了任務。1925年1月中共四大以后,中央決定蔡和森不再兼管宣傳工作,而與瞿秋白一道負責編輯《向導》周報。蔡和森主編《向導》周報的時間最長,從1922年9月13日創刊到1925年10月蔡和森赴莫斯科工作,總共近3年的時間。如果從蔡和森實際負責的工作時間來看,有2年零8個月的時間,超過了《向導》周報辦報時間的一半。蔡和森卓有成效的工作,推動了《向導》周報的迅速發展,為后繼者的工作奠定了堅實的基礎。

在蔡和森擔任主編期間,主編了116期的《向導》周報,超過了《向導》周報總共201期的半數。蔡和森身體瘦弱,又患有哮喘,但他不顧自己的身體,仍夜以繼日地工作。1979年,當年與蔡和森一同工作過的羅章龍回憶說:“他所寫的文章觀點鮮明、文筆酣暢,宣傳鼓動作用很大。在我們這一輩人中,只要一提到《向導》,就自然地把它與和森的名字聯系在一起。他的貢獻之大、影響之深,就可想而知了。”2005年3月30日是蔡和森誕辰110周年,中共中央在人民大會堂舉行紀念座談會。時任中共中央政治局常委、中共中央書記處書記、國家副主席的曾慶紅出席座談會并發表重要講話。他在講話中對蔡和森給予了高度評價:“他主編的黨中央機關報《向導》周報被譽為四萬萬苦難同胞思想上的‘向導’。”

《向導》周報第二任主編,是中共四大后擔任中央宣傳部主任的彭述之。1925年10月,蔡和森赴莫斯科開會并擔任中共駐共產國際代表,彭述之接任《向導》周報主編,直到1927年4月離職,共18個月的時間,主編期數70多期。在彭述之擔任主編期間,隨著《向導》周報的發展,工作環境、條件有所改善,特別是相關編輯人員也日漸成熟起來,具有了較豐富的編輯工作經驗。彭述之不必像蔡和森那樣事必躬親。就工作條件來看,《向導》周報創辦之初,編撰隊伍只有七八個人,五年中逐漸發展,先后擁有近百人的隊伍。為了篩選材料和服務于領導,《向導》周報編輯部專門設立了一個秘書處。《向導》周報辟有“地方通訊”一欄,材料是各地方的黨組織向中央上交的報告。秘書處初步查閱后認為值得發表的,再交給編輯部審查定奪。

彭述之是陳獨秀在黨內最主要的支持者之一。受陳獨秀的影響,在彭述之擔任主編期間,《向導》周報一度改變宣傳方向,對當時正在興起的農民運動和北伐戰爭不支持、不擁護,導致黨內思想不統一,使黨報在群眾中的威信受到削弱。1927年4月,中共中央機關由上海遷到武漢,中央宣傳部及《向導》周報編輯部也一同西遷至武漢。當時,彭述之并未去武漢,中宣部主任和《向導》周報主編便由瞿秋白代理。4月27日至5月9日,中共五大在武漢舉行,瞿秋白當選中央政治局常委,主管中央宣傳部,并兼任中央黨報委員會書記。

瞿秋白為《向導》周報端正宣傳方向和恢復正常出版,傾注了極大的精力。瞿秋白主編《向導》周報期間,正確執行了中共中央關于側重評論當前政治形勢和重大政治事件,為革命政治斗爭“導向”的指導原則,表現出四個方面的鮮明特色:第一,辦刊宗旨和主編思想十分明確,集中力量宣傳中共三大提出的打倒帝國主義,打倒封建軍閥,把中國建成真正的民主共和國的主張;第二,十分重視對革命所面臨的政治形勢和政治事件的分析評論,指導全黨和革命群眾認清形勢,正確開展革命斗爭;第三,密切聯系讀者,瞿秋白常以《向導》周報記者的名義答讀者問,通過答問釋疑,闡明黨的立場和觀點,宣傳真理,教育群眾,統一人們的思想認識;第四,重視報道各地的革命運動。

《向導》周報首次提出“打倒帝國主義”、“打倒軍閥”的口號

在《向導》周報創辦初期,因為人員緊張,所以陳獨秀、蔡和森、高君宇、瞿秋白、彭述之等人不得不身兼數職,他們既是中央領導,又是《向導》周報的編輯和主要撰稿人(當時稱記者)。擔任編輯人員的有陳獨秀、蔡和森、瞿秋白、彭述之、高君宇、張太雷、向警予、羅章龍、鄭超麟等人。陳獨秀、蔡和森、瞿秋白、彭述之、李大釗、羅章龍、毛澤東、周恩來、王若飛、張國燾、高君宇、鄭超麟以及共產國際代表馬林等,都為《向導》周報寫過文章。在《向導》周報的作者中,陳獨秀毫無爭議地名列第一。除1922年底出席共產國際四大和1926年初因病住院外,幾乎每一期《向導》周報上都有他的文章。有時甚至整期都是他的文章,如第55~第77期。據統計,《向導》周報上署名“獨秀”、“實庵”的文章就有266篇,短文402篇,約占整個《向導》周報文章的五分之一。蔡和森除了用“和森”署名發表了130多篇文章外,還用“本報同人”、“記者”等發表了不少文章,共計156篇。彭述之在《向導》周報發表文章73篇,瞿秋白在《向導》周報發表文章70篇。陳、蔡、彭、瞿四人,成為了《向導》周報最主要的作者。

在《向導》周報創刊后,陸續開設了“時事短評”(后分為“中國一周”和“世界一周”兩個欄目)、“讀者之聲”、“各地通信”和“寸鐵”等豐富多彩的欄目。“中國一周”和“世界一周”兩個欄目旨在向廣大讀者介紹一周內國內國際所發生的大事,并通過簡評來引導讀者分清是非,培育國民的政治敏銳性和反帝反封建的革命斗志。這兩個欄目最受讀者的歡迎。“讀者之聲”主要刊載各地讀者對《向導》周報的評價、建議和《向導》周報給讀者來信的答復,以溝通讀者與編者的思想。“各地通信”主要登載各地所發生的重要新聞。“寸鐵”是一個很有影響的特色欄目,所發文章大都短小精悍,析理透徹,邏輯性強,富有號召力和戰斗力。

《向導》周報提倡樸實動人的文風,反對離開問題談主義。多數文章都不是空發議論,無病呻吟,而是言之有物,有的放矢。《向導》周報發表的文章大都短小精悍,生動活潑,戰斗力強。《向導》周報文章的文字淺顯,文筆犀利,文字生動活潑,針砭時政,入木三分,具有很強的戰斗力。

1926年《向導匯刊》第4集出版時,其廣告詞寫道:“本報自4年前出版至今,一向便是全國最急進的刊物。”敢于以“最急進”來自我宣傳和招攬,顯示出《向導》周報在大革命狂飆突進時期的巨大影響。最能體現 “急進”的,是與《向導》周報提出的許多對大革命產生重要影響的口號分不開的。《向導》周報大力宣揚“國民革命”這一口號。中共二大時確立的最低綱領為民族革命與民主革命,考慮到國民的接受程度,《向導》周報在宣傳的時候運用了國民黨曾經提出的“國民革命”這一口號,并賦予了它新的含義,即在原來反對封建主義內容的基礎上增加了反對帝國主義的內容。經過重新解釋的“國民革命”,在大革命中發揮了喚起并團結民眾的重大作用。

《向導》周報還首次提出“打倒帝國主義”、“打倒軍閥”的口號。“帝國主義”和“軍閥”都是外來詞,因此剛剛提出的時候,民眾并不了解,甚至被譏諷為海外奇談。

經過兩年多持之以恒的宣傳,《向導》周報終于使“打倒帝國主義”、“打到軍閥”的口號深入人心,甚至成為國民黨部分左派與一些進步商人都在使用的最流行的口號。

毛澤東是中國共產黨內論述 “紙老虎”問題最深刻、最全面的領導人,但毛澤東并不是黨內第一個提出“紙老虎”概念的領導人。黨內第一個提出“紙老虎”概念的領導人是蔡和森。1922年9月20日,蔡和森在《向導》周報第2期上發表《武力統一與聯省自治——軍閥專政與軍閥割據》,批評一些只知空發議論貌似強大的“政治家”或“政論家”時,第一次使用了“紙老虎”的概念。他說:“自來一班與群眾隔離的政治家或政論家他們簡直不知道或者不承認有群眾的勢力,所以他們不謀勾結或利用舊勢力便想求助于外國帝國主義者,不是發表些蔑視群眾、謾罵工人兵士的怪議論,便是想出些上不靠軍閥下不靠民眾的智識者的紙老虎或烏托邦。”

《向導》周報概括并大力宣傳孫中山的聯俄、聯共、扶助農工“三大政策”,使得“三大政策”最終成為了區別國民黨左派與右派、革命與反革命的一個重要標準。一個時期內,“三大政策”成為了最流行的口號,無論是什么團體開會都要議決擁護“三大政策”,無論什么刊物出版都看得見擁護“三大政策”,在大會場中的演說和口號里最容易聽見的,就是擁護“三大政策”。在標語和傳單上最容易看見的,也唯有“三大政策”。一個口號能產生如此大的轟動效應,難怪當時國民黨有人認為中共的宣傳口號具有一種無形的魔力。

要完成反帝反封建的艱巨任務,必須建立聯合戰線。《向導》周報從創刊到1924年1月國民黨改組,共發表宣傳建立統一戰線的文章50多篇。《向導》周報的出版,正是中國共產黨蓬勃發展的時期。在五卅運動期間,《向導》周報發表的中共中央有關五卅運動的文告、論述、文章達54篇。《向導》周報從思想上、組織上,為上海工人三次武裝起義作了輿論準備。趙世炎以“施英”為筆名,撰寫了七篇論上海工人罷工的文章,刊載在《向導》周報上,被譽為中國工人運動史上的歷史文獻。

《向導》周報在后期受到陳獨秀右傾錯誤的影響,在統一戰線中的領導權等問題上也宣傳了錯誤的觀點。陳獨秀等認為,湖南農民運動 “過火”,“動搖北伐軍心”,“妨礙統一戰線”。《湖南農民運動考察報告》是大革命時期毛澤東關于農民問題理論的集大成之作,列舉中央在農民運動方面的右傾錯誤,并對今后的農運方針、政策提出了意見和建議。1927年3月5日,《考察報告》部分章節首次在中共湖南區委機關報《戰士》周刊上發表。同時,毛澤東正式將《考察報告》送交中央,希望能在中央黨報上發表。陳獨秀接到報告后頗為不滿,把《考察報告》擱置起來,不予理睬。當時,瞿秋白看了毛澤東的《考察報告》后,給予高度評價。3月12日,《向導》周報第191期發表了《考察報告》的部分內容。可是,陳獨秀、彭述之不但不接受毛澤東向中央提出的正確意見和建議,而且不許毛澤東的《考察報告》在《向導》周報上繼續刊登。在彭述之的直接干涉下,《考察報告》下半部內容未能發表。最后,在瞿秋白的大力幫助下,《考察報告》才得以以單行本的形式在長江書店出版。

《向導》周報的艱難發展和被迫停刊

《向導》周報1922年9月在上海創刊后,每星期三出版,總發行所位于上海老西門肇浜路蘭發里3號,由一家名叫光明印刷廠的小廠負責印刷發行。后來,光明印刷廠因經營不善而破產,《向導》周報便改在租界一家規模較大的明星印刷廠印刷。盡管《向導》周報是在租界的印刷廠秘密印刷發行的,但租界當局還是以各種手段偵知了《向導》周報的情況,查封了十余次。《向導》周報被迫不斷遷移地址,并采取各種偽裝手法,掩人耳目,以繼續出版發行。1922年10月,當《向導》周報在上海僅僅出版了四五期的時候,租界工部局就查封了《向導》周報。

為躲避上海租界工部局對《向導》周報的查封,從1922年10月第6期起,《向導》周報北遷至北京。

1923年4月,依照共產國際的指示,中共中央南遷至廣州,以便更快地推動國共合作。《向導》周報隨遷至廣州昌興街28號編輯出版。《向導》周報在廣州雖然公開發行,但其獨立批評的辦報方針受到國民黨方面的牽制,后又遷至杭州出版。不久,《向導》周報又遷回上海英租界的上海大學編輯出版。《向導》周報在上海出版的時間最長,超過其存在時間的一半以上。

1927年4月,《向導》周報隨中共中央遷到武漢。1927年7月13日,中共中央發表了《中國共產黨中央委員會對時局宣言》,揭露了“國民政府在反動陰謀之下的政局”。7月15日,汪精衛集團公開反共“清黨”,逮捕和屠殺共產黨人。7月18日,《向導》周報出版了第201期。這一期僅有8頁,全文刊載了《中國共產黨中央委員會對時局宣言》。此后,《向導》周報宣布停刊。1927年八七會議后,以瞿秋白為首的臨時中共中央曾經想恢復 《向導》周報,但隨著武漢白色恐怖日趨嚴重,黨領導的長江書店、印刷廠、紙行等出版發行機構己經癱瘓,編輯人員也缺乏,中央又準備遷回上海,因而在武漢恢復《向導》周報沒有實現。不久,中共中央遷到上海,《向導》周報原編輯鄭超麟按照瞿秋白的指示,在上海兆豐花園東邊亨昌路租了一套弄堂式的洋房作為黨報編輯部兼中央宣傳部辦公地點。鄭超麟主張不必恢復 《向導》周報,而另外出版一份刊物——《布爾塞維克》,得到瞿秋白的贊同。按照鄭超麟的想法,《布爾塞維克》這個刊物名稱 “表示中國革命從此屬于社會主義革命的性質”了。1927年10月,《布爾塞維克》正式出版。

《向導》周報從創刊到被迫停刊5年里,盡管處在抄收、查禁的惡劣環境下,但它的發行量依然從幾千份上升到十萬余份,共出版了201期和匯刊5冊;刊發了國內外政論、時評700余篇,各地通信近120篇,各種文告、宣言近60件,國內外讀者來信110余件,總計320萬字以上。

《向導》周報的編輯和作者隊伍不同于當時風行的文人辦報、書生議政,而是一個在中共中央領導下的堅強的戰斗集體,充分體現了老一輩革命家和政治家辦報的風格。

《向導》周報對宣傳馬克思列寧主義,特別是對宣傳黨的綱領、路線、方針和政策,對推動國民革命斗爭的發展起到了非常重要的作用。當時,由周恩來、鄧小平等編輯的《赤光》雜志,就曾稱贊《向導》周報在國民革命中起的領導作用。毛澤東在《新民主主義論》中也肯定了《向導》周報的歷史功績。朱德后來回憶說,1922年10月,他在德國柏林因為學習了《共產黨宣言》和《向導》周報,所以開始信仰馬克思主義。