社會工作專業人才職業勝任力模型分析

董云芳

(山東財經大學社會發展學院,山東濟南 250014)

社會學與社會工作

社會工作專業人才職業勝任力模型分析

董云芳

(山東財經大學社會發展學院,山東濟南 250014)

在概念澄清與文獻分析的基礎上,本研究邀請山東省J市與Q市的一線社會工作者、社會工作服務機構的管理人員、社會工作服務購買單位與使用單位負責人,以及社工專業教師為研究參與者,運用行為事件訪談與半結構訪談的方法搜集資料,建構了社會工作專業人才的職業勝任力模型;分析了它在當前中國現實處境下所處的系統架構;以及在該架構內優化社會工作專業人才職業勝任力的主要途徑。

職業勝任力模型 社會工作專業人才 系統架構 優化途徑

社會工作是中國在社會矛盾日益凸顯的情況下建設和諧社會的重要工具。近幾年來,黨和國家越來越深刻地認識到了社會工作的作用和意義,對其發展也愈加支持。在這種背景下,社工專業服務機構在全國各地紛紛涌現,各級各地政府也通過各種方式購買社工服務,大大促進了社會工作的職業化與專業化發展。但從各地的實際情況來看,現有的社會工作專業人才能夠提供的專業服務質量還遠遠不能滿足服務使用者(包括單位和個人)的需要。作為兩家專業社工服務機構的督導,筆者在工作與日常交流過程中經常體會到一線社工自身的無能感,也不斷聽到來自服務使用者的不滿與期待。社會工作專業人才的服務質量來自于高水平的職業勝任力。因此,要想提升社會工作專業人才的服務質量,使其能夠更好地滿足服務使用者的需要,更好地完成社會發展賦予的重任,就必須提升其職業勝任力。而要想提升社會工作專業人才的職業勝任力,就必須先明確其包括哪些方面的內容,它們之間又是何種關系,其發展受到哪些因素的影響。本研究嘗試在澄清概念的基礎上,通過文獻分析與質性訪談來構建社會工作專業人才的職業勝任力模型,對上述問題做出探索和分析。

一、職業勝任力與職業勝任力模型

職業勝任力的理念及其運用發源于20世紀50年代美國社會心理學家麥克里蘭(McClelland)博士為美國國務院挑選外交官的實踐,他改變了傳統的單單依靠智力因素選拔人才的方式,通過比較分析工作表現優秀者與一般者的具體行為特征,來識別能夠真正區分工作業績的個人條件。1973年,麥克里蘭發表了專題文章,提出勝任力的概念,并倡導以勝任力評價取代傳統的智力測驗作為選拔人才與預測未來工作成效的方法,開始了勝任力研究及應用的熱潮。①McClelland,D.C.,“Testing for Competence Rather than for Intelligence”,Joumal of American Psycholologist,vol.28,No.1,1973,PP.l-14.自此以后,國內外的很多相關研究對勝任力進行了不同的界定,并以此為據建構了針對不同職業不同崗位的勝任力模型,用于企事業單位的人力資源管理。

關于勝任力的概念,迄今為止仍是仁者見仁,智者見智。McClelland認為,勝任力是指與工作或工作績效或生活中的其他重要成果直接相似或相聯系的知識、技能、能力、特質或動機。②McClelland,D.C.,“Testing for Competence Rather than for Intelligence”,Joumal of American Psycholologist,vol.28,No.1,1973,PP.l-14.Helley認為勝任力是指包含知識、技能、能力、特質、態度、動機和行為等多個方面的廣泛的特質群,它能使一個人以富有成效的方式完成工作,而且這種特性能夠依據可接受的績效標準進行測量。③鄭曉霞:《職業勝任力與職業成功、職業認同的關系研究》,浙江工商大學2011年碩士學位論文,第8頁。Greengard認為勝任力是為達到工作目標所使用的可測量的工作習慣和個人技能的書面描述。④鄭曉霞:《職業勝任力與職業成功、職業認同的關系研究》,浙江工商大學2011年碩士學位論文,第8頁。Spencer夫婦則認為勝任力是指能將某一工作(或組織、文化)中表現優異者與表現平平者區分開來的個人的潛在、深層次特征,它可以是動機、特質、自我形象、態度或價值觀、某領域的知識、認知或行為技能——任何可以被測量或計數的,并且能顯著區分優秀績效和一般績效的個體特征。⑤Spencer Jr.L M,Spencer S M.:Competence at Work:Models for Superior Performance.New York:John Wiley& Sons,Inc.,1993,P.23.綜合上述觀點,筆者認為,職業勝任力是指能夠衡量個體是否能勝任某一工作,預測其工作成效,并能夠區分績效優異者與一般者的知識、能力、動機、價值等各種個體特征。從內容上看,勝任力不單單包括一般意義上的操作性技能、一般化能力,而且也包括價值、動機、態度等深層次的要素,并且后者更為重要。從功能上看,職業勝任力既能夠衡量一個人是否可以勝任某種職業或某種崗位,也能預測個體在特定工作崗位的工作績效,還能明顯區分績效優異者與一般者。從特征上看,首先,職業勝任力與特定的職業、工作崗位與任務情景密切相關,而不是泛指個體一般化的素質、能力、知識等各種特征;其次,職業勝任力具有跨情景和跨時間的持久性與穩定性,能夠預測多種情景或工作中的個體行為;最后,職業勝任力可以被測量。

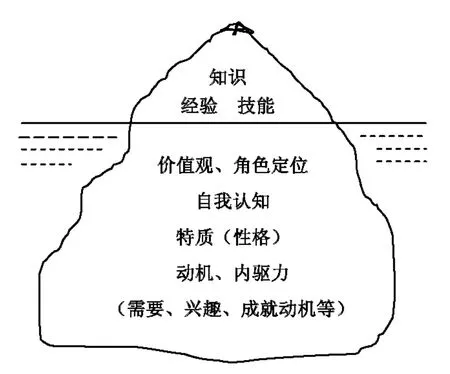

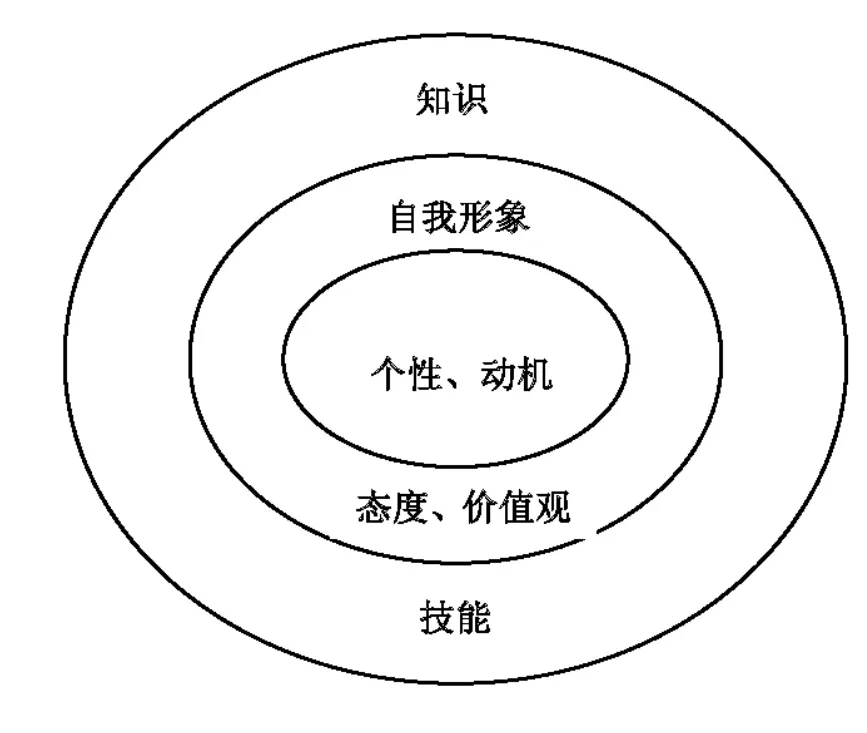

關于勝任力的內容、要素與結構,主要觀點有兩種:(1)冰山模型。該模型認為個體勝任力的內容與結構就像冰山一樣,可以分為“水面以上的部分”和“水面以下的部分”。前者包括基本知識與技能,較為容易被了解與測量,也比較容易通過培訓來改變和發展。后者包括社會角色、自我形象、特質和動機,較為內在與難以測量,也不太容易通過外界的影響而改變,但卻對個體行為具有關鍵影響(如圖1)。⑥Spencer Jr.L M,Spencer S M.:Competence at Work:Models for Superior Performance.New York:John Wiley& Sons,Inc.,1993,P.27.(2)洋蔥模型。該模型將個體勝任力由內到外概括為層層包裹的洋蔥狀結構,最核心的是動機,然后向外依次展開為個性、自我形象與價值觀、社會角色、態度、知識、技能。越向外層,越易于培養和評價;越向內層,越難以評價和習得(如圖2)。⑦Boyatzis R.E.:The Competent Management:A Model for Effeetive Performanee.NewYork:JohnWIiey,1982.

圖1 勝任力冰山模型圖

職業勝任力模型是指與特定職業、特定工作崗位相聯系的不同勝任力要素的組合,這種組合因職業不同、崗位不同而包含有不同的要素,各種要素之間也有不同的關系。勝任力模型的構建過程就是分析、提煉針對某一特定職業、某一特定工作崗位的勝任力要素的過程。建構和運用勝任力模型有著重要的意義:(1)有助于人才培養機構明晰培養目標與標準,并據此選擇有效的培養模式,提升培養質量;(2)有助于意欲從事特定職業、特定崗位的后備人才對自己的職業生涯進行科學規劃,更加清楚自己學習與鍛煉的方向與目標;(3)有助于用人單位判斷并發現導致員工績效好壞差異的關鍵驅動因素,從而更有針對性地對員工進行評估、管理和培訓,改進并提高工作績效;(4)有助于相關的行業管理部門制定更為完善、科學的職業標準,從宏觀上對相關人才進行職業資格認證與管理,保障整個行業能夠更為健康、規范、迅速地發展。

二、社會工作專業人才的職業勝任力模型

社會工作專業人才的職業勝任力模型是指中國內地當前現實處境下的社會工作專業人才的各種職業勝任力要素的組合,及其相互之間的關系與結構。

(一)社會工作專業人才職業勝任力模型的建構方法與過程

第一步:文獻檢索。通過檢索過往的相關文獻,大體確定社工職業勝任力要素的方向和線索,并據此制定針對不同訪談對象的訪談大綱。

圖2 勝任力洋蔥模型圖

第二步:訪談。分別對在崗的社會工作專業人才,以及與其工作緊密相關的人員進行了行為事件訪談與半結構化訪談。訪談對象與內容分別是:

(1)對J市與Q市專業社工服務機構的一線社工(10人,績效優異者與績效一般者各5人),進行行為事件訪談 (Behavioral Event Interview,BEI)。該方法采用開放式的行為回顧探察技術,請訪談對象找出和描述他們 (或他們所觀察的他人)在工作中最成功和最失敗的三件事,并詳細地描述當時發生了什么。如該情景是怎樣引起的,涉及到哪些人,訪談對象當時的感受如何,在當時的情景中想完成什么,實際上做了什么,結果如何等等。

(2)對社工專業服務機構的管理人員、社工服務購買及使用單位的負責人(各2人)進行半結構訪談,邀請他們從各自的角度出發,比較績效優異與一般的一線社工的不同表現,探討勝任力要素及其相互之間的關系。

(3)對接受過系統社工專業訓練并具有一線實務經驗和督導經驗的社工專業教師(4人)進行半結構訪談,邀請他們根據自己的受訓及實踐(教學實踐、專業實務實踐、專業督導實踐)經驗,討論一線社工的勝任力要素及其結構。

第三步:整理分析訪談內容,對比一線社工中績效優異者與績效一般者體現出來的勝任特征差異,確定一線社工的勝任力模型。

(二)社會工作專業人才職業勝任力模型的內容

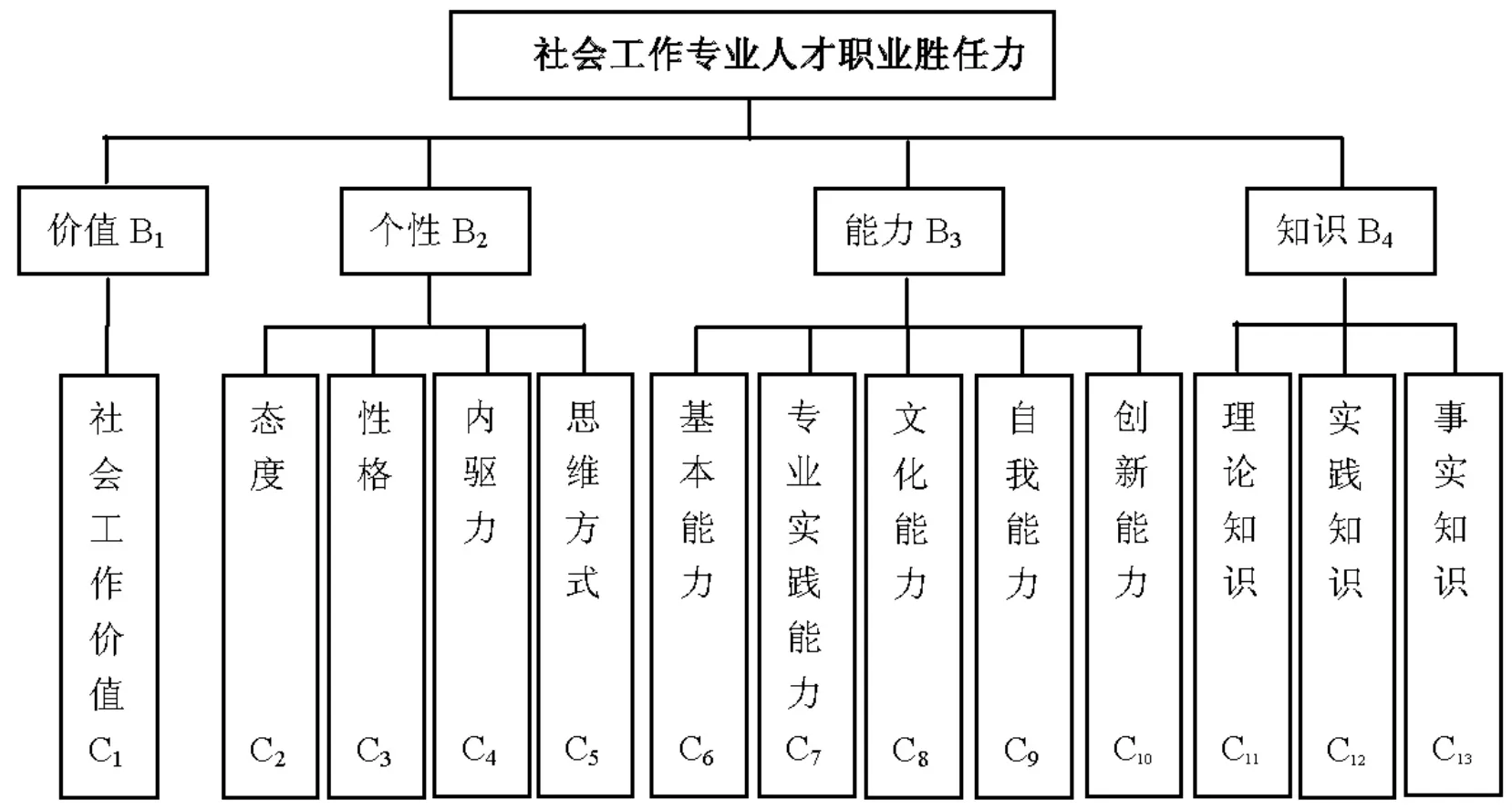

社會工作專業人才勝任力模型可以分為A、B、C三個層級,社會工作專業人才職業勝任力(A級)共包含價值、能力、個性與知識四大要素(B級),這四大要素分別包括不同的指標(C級),每一種指標又都具有不同的內涵,包括不同的次級要素指標(詳見下文解釋)。(如圖3)

圖3 社會工作專業人才職業勝任力模型圖

1.價值(value)。社會工作價值是指社會工作者作為一個特定的專業(職業)群體所應堅守和奉行的,關于人性、社會及其他相關問題的基本信念、判斷與評價,它指導和規范著社會工作者的一切職業理念和行為。社會工作的核心價值觀主要包括五個方面:(1)關于人性——每個人都具有與生俱來的價值、尊嚴、權利與獨特性,都有積極向善的潛能,都應該得到關心與尊重;(2)關于社會的發展目標——社會應該在發展過程中充分考慮與尊重弱勢群體的利益,應該逐步實現社會變革,最終達致社會公正與公平;(3)關于社會的責任與權利——社會有義務為所有社會成員提供平等的資源、服務和機會,幫助他們滿足自己的需要,實現最大的發展潛能;(4)關于個人與社會之間的關系——每個人對自己及其他社會成員的發展都負有責任;(5)關于職業使命——社會工作應該推動超越個人私利的、高質量的服務,并在此過程中推動社會變革,實現社會公平與正義。

2.個性(personality)。這里的個性是指決定人的獨特行為和思想的個人內部的身心系統及動力組織。社會工作專業人才職業勝任力要素中的個性主要包括:(1)態度,即從事社會工作這項職業的動機與對待它的態度。社會工作專業人才應該是出于對社工價值的接納,對該職業的熱愛,而不單單是因為“別無選擇”或只是將社工作為其職業發展的“跳板”而從事社會工作;應該能夠珍惜和敬畏自己擁有助人的機會,敬畏自己的工作和服務對象;應該對服務對象、對社會的發展都具有符合社工價值的使命感。(2)內驅力,即興趣、需要、成就動機等推動有機體行動的內部動力。社會工作專業人才必須對社會工作具有濃厚的、發自內心的興趣與喜愛;有取得優異工作績效的強烈需要與動機,并積極主動地去承擔、解決工作中的一切問題。(3)性格,即個體對人對事的內隱與外顯行為特征。社會工作專業人才必須具備的性格品質主要有:開放——能夠接納各種人和事,與服務對象進行深度交往并接受其各種挑戰,與其分享自己的感受;勇敢——勇于面對工作中來自各方的各種挑戰與壓力,勇于承擔作為專業社工人才需要承擔的專業使命與社會責任;堅韌——不管面對什么困難與壓力,都能用有彈性、有智慧的方式堅守專業價值,完成助人任務。(4)思維方式,即個體大腦活動的內在程式,它對個體的言行具有決定作用。專業社工人才應該具有:正向思維——不管什么情況下,都能積極正向地思考,樂觀主動地承擔與解決各種問題;創新思維——不拘泥于傳統,善于和勇于用新的視角、方法、技巧去解決工作中出現的各種新問題;系統思維——能夠將所有的要素和問題放在系統背景下去思考與看待,運用循環因果思維看到它們之間的相互影響與作用,并在此基礎上展開服務。

3.能力(capability)。這里的能力指的是社會工作專業人才運用價值與知識,或者說將其轉化為規范高效的職業行為的過程或工具。社會工作專業人才主要需要具備:(1)基本能力——聽說讀寫、數學運算、綜合分析、邏輯思維等任何一種職業都需要的基礎性能力。(2)專業實踐能力——社會工作專業人才在具體的實務過程中運用技術與知識的熟練與靈活程度,主要包括直接實踐能力(直接服務過程中需要的)與間接實踐能力(一般性工作或間接服務需要的)。前者具體表現為溝通(會談)、評估、記錄、資源動員與運用、賦權、協商、影響、倡導、帶領、組織等;后者具體表現為適應、合作、管理、公關、編制報告、使用督導等。(3)文化能力——社會工作專業人才在服務過程中對服務對象的語言、行為、情緒、心理、態度等背后存在的異質文化(亞文化)根源具有的敏感和洞察能力,以及運用敏感到的文化因素更好地提供服務的能力。(4)自我能力——自我認知與省察能力,社會工作專業人才應該具有適度、健康、持續的自信,能夠明白自己的優勢與限制,對自我擁有的一切有可能給服務帶來的不利影響有所警覺;自我反思與管理能力,社會工作專業人才應該能夠在工作中不斷反思自己的理念、態度與行為,通過反思不斷提升工作質量,更好地掌控自我的情緒狀態與發展方向;終身學習與自我發展能力,社會工作專業人才應該能夠督促自己運用各種時間和機會持續學習、終身學習,保障自己的理念、知識、能力等都能不斷更新與發展,以適應不斷變化的服務對象及其需要與社會環境。(5)創新能力——社會工作專業人才應該能夠在堅持基本專業價值的基礎上不斷創新知識與實踐,以保障服務質量,滿足不斷變化的社會需要并促進本專業的持續發展。

4.知識(knowledge)。這里的知識是指社會工作者需要具備的知識基礎,主要包括:(1)理論知識——外借理論,即社會工作從社會學、心理學、行為學等其他學科汲取或“借來”的理論①Payne,M:Modern Social Work Theory,2ndedn.Basingstoke:Macmillan,1997,P.44.;解釋理論,對社會工作的價值、目標、任務及社會工作者應具有的個性條件等進行解釋與澄清的理論;實踐理論,直接指導實務運作的助人模式或服務模型。(2)實踐知識——通過專業訓練獲取的關于實踐能力的知識基礎與個人在生活與實務過程中積累的經驗性知識。(3)事實知識——和服務對象及其需要、環境相關的知識,主要包括制度、政策、文化、生態等服務環境方面的知識;某一特定群體的身心特點與需要;某一特定問題的國內外發展現狀;相關服務的國內外發展現狀。

(三)社會工作專業人才職業勝任力模型的結構

社會工作專業人才職業勝任力模型的各種要素具有各自不同的特征與作用,但它們之間又相互作用、相互影響,共同決定社會工作專業人才職業勝任力水平的高低。

社會工作是一種價值為本、充滿價值判斷的職業,社會工作價值不僅決定了需要在工作中運用哪些,以及如何運用相關的知識與能力,而且決定了社會工作專業人才所擁有的個性、能力與知識能否發揮符合社工職業精神的作用。社會工作專業人才對社會工作價值的接納、理解與內化程度從根本上決定了他(她)職業勝任力水平的高低。因此,社會工作價值是社會工作專業人才職業勝任力的基礎與方向。作為能夠啟動各種能量的動力組織,良好的個性能夠保障社會工作專業人才具有強烈的動機與興趣、積極的性格與思維去運用專業知識與能力,實現社會工作價值并最終取得優異的工作績效。如果一個人能夠接納社工價值,在知識、能力方面也都有較高的水平,但卻沒有對這項工作的熱愛與成就動機,以及相應的性格與思維品質,也不可能取得好的工作成績。知識儲備是社會工作專業人才職業勝任力的基本條件,它能幫助社會工作者更好地解釋和理解事物的發生及其原因,更好地評估服務對象的需要及資源,更好地理解人與環境的相關問題,更好地制定服務計劃。能力是社會工作專業人才職業勝任力的必要工具和最終表現,它的水平高低決定了社會工作專業人才是否能夠,以及能夠在何種程度上將價值、個性、知識等各個要素融入實際工作,取得優異的工作績效。

上述四要素中,價值與個性具有很強的內在性與先天性,也是較為難以測量和改變的,但卻對社會工作專業人才職業勝任力的水平具有決定性和關鍵性的作用;相對而言,知識與能力是較為容易被測量、培養與改變的。

三、社會工作專業人才職業勝任力模型的系統架構

社會工作專業人才的職業勝任力不是自生自滅、獨立發展的,其發展過程與狀態是與人才培養、績效評估、職業資格的認證與管理等各個環節的工作相互影響、相互決定的。也就是說,職業勝任力模型是在它自己與人才培養、績效評估、職業資格的認證與管理共同構成的系統架構內存在與發展的。在這個系統架構內,它們各有自己不同的角色、地位和作用,同時又相互影響、相互決定(如圖4)。

圖4 職業勝任力模型的系統架構圖

(一)職業勝任力模型

社會工作專業人才的職業勝任力模型在這個系統架構內處于核心地位,它直接決定了社會工作專業人才的工作績效,以及人才培養、績效評估、職業資格的內容、方向與標準。當然,反過來看,職業勝任力模型的內容直接來自社工人才的具體職業行為,是從其中比較、分析與提煉出來的;人才培養是職業勝任力具有一定水平并能持續發展的基本保障;績效評估則能發現社會工作專業人才實際工作過程中的不足,促進職業勝任力的改善與提升。可以說,人才培養與績效評估是職業勝任力提升的兩大基本動力。

(二)工作績效

工作績效是職業勝任力在實際工作過程中的具體體現,是整個系統架構內所有要素、一切工作的落腳點與最終衡量標準。工作績效是由人才培養水平的高低直接決定的,績效評估會促使社會工作專業人才工作績效的優化。職業資格標準的制定、認證與管理不但可以保障社會工作專業人才在正式走上工作崗位之前具有基本的勝任力,而且也能促使社會工作專業人才持續學習,不斷改善自己的工作績效。

(三)人才培養

社會工作專業人才職業勝任力中絕大部分要素的形成與發展都決定于后天的教育、培養與訓練。因此,人才培養在整個系統運轉中具有類似“發動機”的重要作用。只有這個“發動機”能夠高質運轉,才能保障社會工作專業人才具有足夠的職業勝任力水平和優異的工作績效。與此同時,人才培養也會受到其他幾個環節工作的影響。其培養方向與內容由職業勝任力要素決定;其培養質量的高低最終則要看社工人才在實際工作中的具體表現與工作績效;績效評估則為人才培養的內容、形式等各方面提供了調整的機會與方向;職業資格的認證與管理也會對培養有所影響,因為為了增加被培養者的入職機會、優化其工作績效,培養者也會根據職業資格標準的要求安排與調整培養的方向、內容與具體標準。

(四)績效評估

績效評估指的是由相關機構(目前經常是社工服務機構、服務購買單位——政府與服務使用單位),根據社會工作的職業特點,運用質性與量性等各種評估工具,對社會工作者的實際服務效果進行的測度、考核與評價。績效評估在整個系統運轉中具有重要的保障作用,因為評估結果會促使人才培養、職業資格的制定與管理等各個環節工作的調整、優化與改善,并最終達致社會工作專業人才職業勝任力水平與工作績效的提升。

(五)職業資格的認證與管理

職業資格標準來自工作現場所需的各種條件,也就是勝任力模型的各種要素,其內容既可以幫助培養者確定培養的內容與方向,也有利于引導有意從事社工的預備人才明確自己的學習與發展方向,提升自己的職業勝任力水平。職業資格證書則是從業者求職、入職,并獲得相應報酬的依據或證據。因此,職業資格標準的制定、職業資格的認證與管理是整個系統運轉及提升職業勝任力與工作績效的又一重要保障。

四、優化社會工作專業人才職業勝任力的途徑

要提升社會工作專業人才的職業勝任力水平,需要從上述系統架構內各個環節的工作入手,多管齊下,共同努力,促使它們相互之間形成良性循環。

(一)提升社會工作專業人才的培養質量

提升人才培養質量是優化社工人才職業勝任力的關鍵環節。目前看來,我國社會工作專業人才的培養形式主要包括:入職之前的學校教育;入職后的機構督導;入職后的其它繼續教育與培訓。學校教育持續時間長,訓練強度大,能夠幫助學生系統化地建立專業知識基礎、進行能力訓練、熏陶與養成社工職業勝任力所需要的價值觀與個性特征。因此,學校教育是培養社會工作專業人才職業勝任力的重要階段。要提升社會工作專業人才的職業勝任力,學校的社工專業教育應該:轉變理念,強化對職業勝任力的重視與理解,并將其培養貫穿于整個教育過程;建立具有較強專業素養,特別是豐富實踐經驗的教師隊伍;進行課程與教學改革,切實保障實驗教學與實習教學的時間與質量。機構督導經常是從真實的實務情境及具體問題出發對社會工作專業人才進行培養與訓練,具有很強的針對性與實務性。各個社工服務機構都應建立具有足夠理論與實務素養的督導隊伍;形成科學的督導機制與制度,使社會工作專業人才能夠有機會對自己的職業行為進行反思,并在督導幫助下更好地實踐社工的各種專業知識,提升自己的職業勝任力水平。入職后的其它繼續教育與培訓包括社會工作專業人才邊工作邊學習的學歷教育、短期的脫產培訓、講座、經驗交流會、能力拓展訓練等各種形式。這些形式的培訓經常時間比較短,但靈活性與針對性比較強。國家應逐步形成專門針對社工人才的繼續教育體系,慢慢培養優秀的社工人才繼續教育機構。社工服務機構則應能從時間與行政上做出相應安排,保證社會工作專業人才能夠定期獲得繼續教育的機會,使其能夠了解社工理論與實務的最新發展,學習與鍛煉最新的實務技能。

(二)完善績效評估及相關研究

社工服務績效評估的相關各方應該在結合理論與實務、西方經驗與中國實際的基礎上,合作或獨立建構科學、規范、適用的評估制度,根據科學專業的評估指標,對社會工作者的服務效果進行定期評估,并對評估結果與職業勝任力之間的關系進行研究。這樣既能幫助社工服務機構與社會工作專業人才發現各種職業勝任力要素所起的作用,也能使社工人才看到自己職業勝任力的優勢與不足。在此基礎上,一線社工能夠通過自己的反思、鍛煉與督導的幫助,有針對性地提升自己相應的職業勝任力要素的水平,并最終達致職業勝任力的整體優化。

(三)優化職業資格的認證制度

職業資格證書是社會工作專業人才求職、入職或獨立執業的重要憑證,也是社工服務機構確定薪酬標準的重要依據。因此,職業資格標準的內容及其認證與管理方式對即將入職的或已經在職的社會工作專業人才職業勝任力的提升與發展都具有重要的引導作用。目前看來,我國社工職業資格制度在很多方面都需要改革。首先,需要改變只重知識,不重能力,更不看重價值與個性的資格標準,應制定科學、完善、各種職業勝任力要素并重的職業資格標準。與此同時,還應改變以單一化、封閉性的筆試進行資格考核與認證的方式,而應綜合采用筆試、模擬實務操作、個人面談、對經典案例進行小組討論等各種方式,對職業勝任力中的價值、個性、能力與知識等各種要素進行全面考核。只有這樣,才能引導社會工作專業人才本人及其培養機構調整培養或學習的內容與方式,提升社會工作專業人才的培養質量;也只有這樣,才能促使、引導與激勵社會工作專業人才通過各種途徑鍛煉與提升自身的職業勝任力。

An Analysis of Career Competence Model of Professional Social Work Talents

DONG Yunfang

Based on the documents analysis and concepts clarification,this research has behavioral events interview and semi-structured interview with front-line social workers,directors of social work service organizations and government departments which buy and use social work service,and professional social work teachers.According to the interview database,this thesis constructs the career competence model of professional social work talents,expounds its system framework in the realistic situation of current China,and discusses the main ways to improve the career competence of professional social work talents.

career competence model,professional social work talents,system framework,improvement ways

本論文是山東財經大學重點教學研究項目“社會工作專業職業能力培養模式研究”(項目編號:01601644)的階段性成果。

董云芳(1974-)女,山東聊城人,山東財經大學社會發展學院副教授,香港理工大學社會工作碩士,主要研究方向:社會工作教育、社會工作服務的專業化與本土化。

C916

A

1008-7672(2011)05-0041-08

徐澍)