湘陰縣湘江流域生態(tài)環(huán)境綜合治理探討

劉秋瓊,李巧云,胡 田

(湖南農(nóng)業(yè)大學(xué),湖南 長沙 410128)

湘江流域是湘江流經(jīng)主要縣域城市如湘陰縣等賴以發(fā)展的重要區(qū)域。近年來,隨著縣域經(jīng)濟建設(shè)的快速發(fā)展,湘陰縣湘江流域生態(tài)環(huán)境惡化問題日益突出。為徹底改善湘陰縣湘江流域生態(tài)環(huán)境,促進湘江流域社會經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展,保障人民群眾的切身利益與健康安全,有必要對湘陰縣湘江流域的生態(tài)環(huán)境綜合治理進行系統(tǒng)的研究。

1 基本情況

湘江是長江中游的重要支流之一,湘江水域集飲用、灌溉、漁業(yè)、航運、工業(yè)用水、納污等多功能于一體,是湘江流域居民生活及工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重要的保障,也是主要縣域城市如湘陰縣等賴以發(fā)展的重要資源。作為沿江縣城,湘陰縣的湘江流域的自然資源豐富,以自然資源開發(fā)利用為對象的資源生產(chǎn)和資源初加工產(chǎn)業(yè)成為湘陰縣湘江流域產(chǎn)業(yè)的主體和主流,自然資源的開發(fā)利用造就了湘陰縣湘江流域眾多的資源型產(chǎn)業(yè)。目前,湘陰縣湘江流域主要有建材、紡織、食品、造紙等工業(yè),這些工業(yè)的成長與發(fā)展促進了湘陰縣的綜合發(fā)展,但也消耗了大量的自然資源及破壞了部分生態(tài)環(huán)境。

近年來,隨著湘陰縣域經(jīng)濟建設(shè)的快速發(fā)展,湘陰縣湘江流域生態(tài)環(huán)境惡化問題日益突出,主要表現(xiàn)為湘陰縣湘江流域陸生生態(tài)環(huán)境受到嚴重干擾與破壞、水生生態(tài)環(huán)境脆弱、生物多樣性不斷減少、湘江流域的總體水環(huán)境質(zhì)量逐年下降。同時,由于受全球氣候變暖的影響,湘江水位近年枯水頻率增多,作為沿江縣城的湘陰縣的供水、航運、工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)等均受到了較大的不利影響。湘陰縣政府高度重視湘江流域生態(tài)環(huán)境的治理,多年來已做了大量的流域生態(tài)治理工作。

2 存在的主要問題

2.1 水環(huán)境污染嚴重

湘陰縣湘江流域產(chǎn)業(yè)發(fā)展以食品加工、飼料、造紙、紡織、建材等產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo),其工業(yè)增加值占全湘陰縣規(guī)模工業(yè)的90%以上,其中,食品和造紙等產(chǎn)業(yè)已形成產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展態(tài)勢。隨著湘陰縣經(jīng)濟的發(fā)展,各類工業(yè)源、農(nóng)業(yè)源、生活源等污染對湘陰縣湘江流域的水污染日益嚴重化。據(jù)統(tǒng)計,工業(yè)源、生活源和垃圾處理場等三大污染源年產(chǎn)生廢水1 321.6噸,排放1 216.6噸;化學(xué)需氧量年產(chǎn)生9 487.99噸,排放8 671.69噸;生化需氧量年產(chǎn)生3 105.6噸,排放2 824.6噸;動植物油年產(chǎn)生271.6噸,排放262.3噸;氨氮年產(chǎn)生824.84噸,排放792.2噸;石油類年產(chǎn)生6.6噸,排放6.6噸;總磷年產(chǎn)生45.7噸,排放41.5噸;氰化物年產(chǎn)生662.2 kg,排放662.2 kg;砷、鉛、總鉻、鎘、汞五項指標均有少量的產(chǎn)生及排放,主要來源于垃圾處理場滲濾廢水。從數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計來看,湖南省的生活污水、工業(yè)污水的主要污染因子為化學(xué)需氧量,生活源廢水占湘陰縣廢水排放量的51%,化學(xué)需氧量的排放占總量的49.8%。

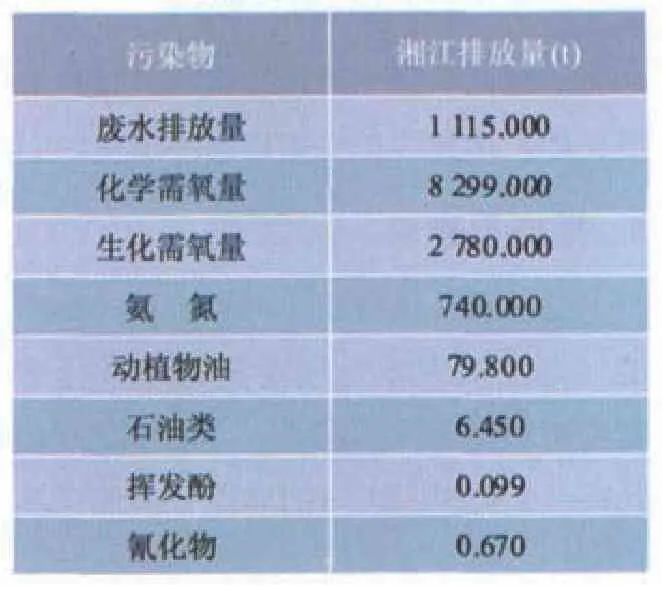

《湘江流域水污染源調(diào)查報告》統(tǒng)計結(jié)果顯示(表1、表2),湘江流域污染物的排放量很高,污染比較嚴重,污染源主要來自工業(yè)污染和生活污染。

2.2 生態(tài)資源破壞嚴重

湘陰縣湘江流域植被屬中亞熱帶常綠闊葉林區(qū),主要植被類型有常綠闊葉林、常綠落葉闊葉混交林、落葉闊葉林、針葉林、灌草叢組成的次生植物類型、濕地植被以及竹林、竹叢等。湘陰縣湘江流域的魚類資源,從捕撈漁獲物種類組成來看,以鯉、鯽、黃顙魚、鯰等定居性魚類為主,占絕對優(yōu)勢,達50%以上,青、草、鰱、鳙、鳡等江河半洄游性魚類比例較小;從捕撈漁獲物年齡組成來看,主要經(jīng)濟魚類雖有一定的年齡梯度,但仍以低齡魚為主。隨著湘江流域特別是湘江干流的梯級開發(fā),魚類洄游通道建設(shè)不足,導(dǎo)致湘陰縣湘江流域內(nèi)中華鱘等洄游性魚類的種群數(shù)量急劇下降,鰣魚幾近滅絕。究其原因,主要包括自然和人為兩大因素,其中人為因素大大超過自然因素,過度開發(fā)及超標排污打破了水域生態(tài)平衡,造成資源衰退。

表1 2005~2006年湘江區(qū)域污染物單位面積排放量

表2 2005~2006年湘江區(qū)域水污染物產(chǎn)生、排放情況表

2.3 防洪排澇能力亟待提高

湘陰縣湘江流域地勢低平,人口較多,受湘江流域地形條件限制,無法修建控制性的防洪水庫。經(jīng)過多年的建設(shè),湘陰縣湘江流域防洪工程雖然有了一定的基礎(chǔ),但普遍存在防洪標準低、工程質(zhì)量差、防洪水庫規(guī)模小等問佳。而目前流域內(nèi)已建的以防洪為主要開發(fā)目標的高標準水庫很少,縣城及大片農(nóng)田、民垸主要靠堤防保護,因而每到汛期,洪災(zāi)頻繁發(fā)生。據(jù)統(tǒng)計,流域內(nèi)發(fā)生較大洪水的年份有1976、1983、1994、1995、1996、1998年,除造成直接經(jīng)濟損失外,還導(dǎo)致了生態(tài)環(huán)境的退化。

3 措施與建議

2011年3月18日,國務(wù)院正式批準的《湘江流域重金屬污染治理實施方案》有規(guī)劃項目927個,總投資595億元,計劃用5~10 年的時間解決湘江流域重金屬污染問題。目前湘陰縣對湘江流域污染治理也做了多方面的努力,建成了一些集中式污染治理設(shè)施,如城鎮(zhèn)的污水處理廠、垃圾處理廠等;取締、關(guān)閉非法企業(yè)15家,其中有污染較嚴重的煉鉛企業(yè)、鍍鋅企業(yè)、煉礬企業(yè)等。但是,治理工作還要繼續(xù)加強與改進。湘陰縣湘江流域段是整個湘江流域污染的重點地區(qū)之一,對于污染治理應(yīng)該從以下幾方面入手。

3.1 加強領(lǐng)導(dǎo),完善機制

建議縣委、縣政府把湘陰縣湘江流域段的生態(tài)環(huán)境治理列入重要議事日程,作為事關(guān)流域和全縣經(jīng)濟社會長遠發(fā)展的戰(zhàn)略舉措來抓。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立由政府主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭的工作班子,形成治理合力,加強組織協(xié)調(diào),加大政策扶持資金投入力度;建立健全綜合治理的制度與機制,形成“誰管轄誰負責(zé),誰污染誰治理”的責(zé)任制,落實責(zé)任主體,分解治理任務(wù),發(fā)動各級組織,包括政府、企業(yè)和民間組織共同防治環(huán)境污染,引導(dǎo)各種要素向有利于生態(tài)環(huán)境保護的領(lǐng)域聚集。

3.2 全面統(tǒng)籌,重點治理

湘陰縣湘江流域污染源的特點,是以工業(yè)污染源和生活污染源為主。工業(yè)源以食品加工、飼料、造紙、紡織、建材等產(chǎn)業(yè)為主。解決工業(yè)源最根本、最重要的途徑和方法,就是靠科技手段改善工藝技術(shù)和裝備設(shè)施條件,提升全生產(chǎn)要素的生產(chǎn)率,降低能耗和排放系數(shù);其次,要合理規(guī)劃工業(yè)布局,對排放量大、污染嚴重的造紙、紡織、建材等企業(yè),要加大環(huán)保投入,建立減排凈化設(shè)施,同時在規(guī)劃布局上,盡可能遠離影響人民群眾生活的重要水源,禁止廢水排量大、對湘江流域水質(zhì)威脅大的造紙廠等企業(yè)直接向重要水源排放;第三,堅決淘汰落后產(chǎn)能,嚴把行業(yè)準入關(guān),嚴格限制耗能高、污染大、技術(shù)落后的生產(chǎn)企業(yè),采取行政、經(jīng)濟和資源控制等多種手段,關(guān)閉、淘汰和整合排量嚴重超標、生態(tài)破壞嚴重、群眾反映較大的企業(yè)。對于生活污染源,主要通過轉(zhuǎn)變?nèi)嗣袢罕姷纳a(chǎn)生活方式來解決。完善城鎮(zhèn)社區(qū)和農(nóng)村生活配套的基礎(chǔ)設(shè)施,加強群眾生活污染物的統(tǒng)一規(guī)劃管理,生活污染物由專門組織機構(gòu)集中凈化處理;同時,還要加強宣傳教育力度,培養(yǎng)人民群眾科學(xué)、健康、文明的生活習(xí)慣,提高人民群眾的環(huán)保意識,發(fā)動人民群眾做好環(huán)境保護工作。

3.3 著眼長遠,標本兼治

湘陰縣湘江流域生態(tài)環(huán)境的綜合治理,是一個需要使長勁、下大力、用實功的系統(tǒng)工程,必須按照科學(xué)發(fā)展要求,堅持可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,著眼長遠,標本兼治。既要發(fā)展當(dāng)?shù)亟?jīng)濟,又要保護生態(tài)環(huán)境;既要著力解決當(dāng)前危害群眾健康的突出問題,又要加強源頭治理;既要重視污染源的治理,又要加強對污染的環(huán)境和退化的生態(tài)進行修復(fù)、恢復(fù)和塑造。調(diào)整能源和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),促進產(chǎn)能優(yōu)化升級,大力發(fā)展以低能耗、低排放、低污染為基本特征的綠色經(jīng)濟、低碳經(jīng)濟、循環(huán)經(jīng)濟。以資源初加工為主是今后湘陰縣社會經(jīng)濟發(fā)展的主要模式,必須實現(xiàn)高碳化向低碳化演進,大力推進理念創(chuàng)新、科技創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)創(chuàng)新和消費方式創(chuàng)新,在科學(xué)統(tǒng)籌經(jīng)濟發(fā)展與生態(tài)保護的關(guān)系中,形成資源的優(yōu)化配置、全面節(jié)約、有效保護和綜合利用的全新局面,促進湘陰縣湘江流域生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)的良性循環(huán)。

[1] 董小蓉. 防治重金屬列為頭等大事[J]. 中國環(huán)境科學(xué),2010,(2):268.

[2] 馮建軍,朱燕含. 中小河流綜合整治研究——以東江支流小金河為例[J]. 中國環(huán)境管理叢書,2003,(S1):118-119.

[3] 盧伯生. 水環(huán)境綜合治理的探索[J]. 江蘇水利,2004,(6):12-15.

[4] 張振發(fā),吳志文. 松柏山水庫生態(tài)環(huán)境現(xiàn)狀及治理對策[J]. 中國園藝文摘,2010,(7):63-65.

[5] 余光輝,陶建軍,李博超. 湖南省湘江流域環(huán)境污染的安全性研究[J]. 環(huán)境科學(xué)與管理,2010,(5):9-12.

[6] 雷 鳴,秦普豐,鐵柏清. 湖南湘江流域重金屬污染的現(xiàn)狀與分析[J]. 環(huán)境管理,2010,(2):62-65.