我國居民收入分配的庫茲涅茨“倒U曲線”:實證與理論分析

虞 坷

(上海社會科學院,上海 200020)

我國居民收入分配的庫茲涅茨“倒U曲線”:實證與理論分析

虞 坷

(上海社會科學院,上海 200020)

隨著改革開放后中國經濟的高速發展,中國的收入分配狀況發生了深刻變化:收入差距在不斷擴大;收入分配的變化效應強于改善效應;居民收入不均問題逐漸成為制約經濟發展的一個重要因素。而如何對經濟發展及收入分配不均程度進行預測,成為當今經濟學界亟待解決的一個重要問題。本文基于庫茲涅茨倒U曲線和在此基礎上的陳氏倒U曲線理論,從分配理論和實證檢驗兩方面,通過對我國改革開放以來的經濟增長數據分析及城鄉、區域、行業收入分配差距變動分析,驗證了我國收入分配差異與庫茲涅茨的“倒U”曲線擬合程度。并進一步對出現該悖論的客觀原因和“十二五”時期中國經濟特點進行分析,理清收入分配差異與國民經濟發展之間相互影響的關系。通過對經濟增長與收入分配差距相互作用關系的研究分析,對采用何種解決措施,以便更好地縮小收入差距、構建和諧社會具有重要的理論和現實意義。

庫茲涅茨倒U曲線;經濟增長;收入分配

一、引言和文獻綜述

經濟學創立至今300多年來,如何在經濟高速增長的同時,通過對稀缺資源進行合理利用和有效配置,保證經濟增長的成果為大多數人所分享,實現經濟增長的長期持續發展,進而實現經濟增長的最終目的即人類的全面發展,一直是經濟學界長期關注的焦點。改革開放30多年來,在社會財富不斷豐富的同時,分配失衡的“不均”問題也日益嚴重。如何正確認識、處理好經濟增長和收入分配差距過大之間的矛盾,關系到我國改革、發展和穩定的大局,也關系到社會主義本質所提出的實現“共同富裕”目標。中共中央在“十二五”規劃建議中明確提出,要合理調整收入分配關系,實現居民收入與經濟發展的同步增長。

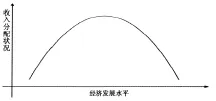

早在19世紀初亞當·斯密、大衛·李嘉圖的古典政治經濟學時代,經濟增長與收入分配就被經濟學初期的學者們緊密聯系起來。Kuznets(1955)經過對18個國家經濟增長與收入差距實證資料的分析,認為收入分配的長期變動軌跡是“先惡化,后改進”。通過對比某些國家的橫截面數據資料,提出關于經濟增長與收入分配不平等的倒“U”型曲線假說。他指出,處于發展早期階段的發展中國家比處于發展后期階段的發達國家有更高的收入不平等,表現在圖形上形成一條先向上彎曲后向下彎曲類似顛倒的“U”型曲線。

圖1 庫茲涅茨曲線(Kuznets curve)圖2 中國經濟發展周期圖譜

改革開放后,我國專家學者運用現代經濟學的研究方法,對收入分配理論以及經濟增長與收入分配之間的關系問題進行了系統、科學的研究。在Kuznets倒U曲線基礎之上,陳宗勝(1991)從我國具體國情出發,根據我國公有經濟改革的背景,提出了體制模式改革與發展格局變動“雙重過渡”的陳氏倒U曲線學說,用以解釋我國改革開放后自1980年以來及未來中國的收入分配發展的規律。陳氏倒U規律可概括為:公有制經濟發展過程中,收入差距的長期趨勢呈現倒U形格局,即收入差距在初級(低收入和中下收入)階段逐步上升,在較高(中上收入)階段以后轉而下降。到目前為止,我國的經濟增長與收入差距的關系與倒U曲線基本一致。因此,基本判斷是我國的收入差距還處于其左側的上升期,沒有達到駐點。

二、我國經濟增長中收入分配的現實狀況與變動分析

改革開放以來,我國經濟呈現持續穩定的較快增長。國內生產總值從1978年的3645.2億元增長到2010年的397983億元,年經濟增長率大體保持7%以上。長期來看,經濟增長速度與收入分配不均衡速度呈現正相關。我國經濟增長與收入分配存在以下現實:

(一)農村收入差距擴大

1978年安徽鳳陽小崗村率先實行“大包干”農村聯產承包責任制,自此揭開了我國農村家庭承包責任制的序幕。至1988年為止,農民在生產經營上獲得了更大自由,農村內部居民收入差距進一步擴大,基尼系數由1984年的0.258上升至1988年的0.301。1989-1991年,由于前幾年經濟過熱,我國經濟進入調整時期,農村居民收入出現暫時性增長停止,收入差距增幅趨緩。1992-1995年間,農村勞動力開始在城鄉、地域之間自由流動,進入城市打工人數不斷攀升。這期間農村居民收入增長加快,基尼系數從0.32擴大到0.34,收入差距也再次擴大。而1995年以后,我國經濟進入快速調整轉軌期,農村居民收入止步不前,差距沒有進一步擴大。2000年后,中央出臺了大量支持農業發展的政策措施,促進了農產品價格、鄉鎮企業、農產品加工以及農民轉移就業等方面的發展,多種因素促進了農民收入的持續快速增長,但農村收入差距仍呈現持續攀升之勢。經濟增長和經濟體制與結構的變遷以及政府調節收入分配的多種努力,均未真正改變農村收入差距的上升態勢。

(二)城市居民收入差距擴大

1978 -1983 年間,城鎮企業逐步實行放權讓利、設立獎金、計件工資等工資薪酬改革措施,城鎮居民收入有所增加。1984-1988年間,國企改制后,各行各業實行承包制,績效與收入分配直接掛鉤,城鎮職工工資外收入增幅較快,收入差距逐步擴大,基尼系數從0.16躍至0.23。1989-1991年,經濟進入調整時期,城鎮職工工資增長速度有所放緩。1992-1995年,國家實行縮減對虧損企業的補貼政策,一些企業破產、兼并或重組,大量職工下崗失業。1995年后,由于產業結構的調整升級,房地產、金融保險、技術服務等第三產業中的新興產業收入水平大幅提高,而一些傳統產業增幅不大,導致城市居民收入差距進一步擴大。非國有經濟進一步發展,城鎮居民收入增長的差異性趨于明顯。2000年后,我國城市居民的收入分配差距在相當程度上仍呈現不合理態勢,不同行業收入差距的迅速擴大,管理層與被管理層收入差距擴大過快、過大,部分職工崗位外收入、非正常收入的增長過快、所占比重過大。

(三)城鄉間收入差距不斷擴大

1978 -1983 年間,隨著農村率先實行承包制改革,國家提高對農產品的價格補貼,農民收入短期內迅速增加,而城市改革相對較緩,收入相對變動也較小。在此階段,城鄉收入差距顯著減小,基尼系數從0.314降為0.284。1984年后城鄉收入差距出現逐年上升勢頭。1988年城鄉收入比上升至2.05∶1。據估算,該年的全國居民收入基尼系數約高達0.375。1989-1991年間,我國經濟進入轉軌調整時期,城鎮居民和農村居民收入增長水平均放緩,城鄉之間收入差距仍在擴大,但速度也趨緩。1992-1995年,因為國有企業效益低下,非國有企業得到快速發展,第三產業異常活躍,收入不均急劇擴大。至上世紀90年代后期,農村勞動力開始向城市轉移,城鄉居民收入差距進一步擴大。1995年后隨著農產品價格持續走低,“谷賤傷農”,農民收入增長幾近停止,城鄉收入差距繼續擴大。2000年至今,在積極的財政政策和穩健的貨幣政策支持下,中國經濟增長的長期格局沒有改變,這為城鄉居民收入的持續增長提供了堅實的基礎,且低收入群體收入增長較快。但城鄉分割、行業壟斷以及資源價格扭曲,導致城鄉收入差距仍在進一步持續拉大。

(四)地區間收入差距不斷擴大

為快速提高綜合國力,我國于改革開放初期實行讓一部分人和一部分地區先富起來的政策,經濟的重心完全向沿海地區轉移。采取了優先發展東部沿海地區的相關傾斜政策,東部沿海地區經濟飛速發展。一個典型案例,1993年上海市中央直屬企業人均年工資為7339元,同時期四川省的中央直屬企業人均年工資只有4079元,同是中央直屬單位,同是國有企業職工,一年的收入差距高達3000多元。

1999年我國提出西部大開發戰略,2003年提出振興東北老工業基地,2009年9月國務院常務會議審議通過了促進中部地區崛起戰略規劃。這些措施都為縮小地區差距提供了必要條件。但由于各方面客觀條件的制約,東部地區自身現已形成的良性循環,而中、西部地區經濟發展相對緩慢,地區間差距仍在持續性擴大,從而拉大了居民收入差距。

綜上所述,收入分配狀況不僅是對經濟增長結果的反映,更是影響經濟進一步增長的重要因素。實踐表明,收入分配差距與經濟增長之間存在著密切關系,居民收入差距不斷擴大對經濟持續增長的影響,在一定階段上表現為收入差距擴大對經濟增長的促進作用;而在另外的發展階段上則表現為收入差距進一步擴大造成對經濟增長的制約作用。以20世紀最后幾年為界,居民收入差距擴大的前后兩個時期,對經濟增長的作用發生前后逆轉,對它們的關系進行描述,可以概括為一個近似的倒U曲線的上升階段。

三、我國收入分配倒U曲線變動趨勢與判斷

(一)我國經濟增長情況及預測

自1978年以來我國實行改革開放引入市場機制。30多年來國內企業如雨后春筍,國家經濟突飛猛進,進入高速發展的嶄新階段。但在全球發生金融危機的大背景下,國內企業經營環境惡化,中國經濟發展速度也出現了下滑。為探索中國經濟在改革開放新形勢下與收入分配格局之間相互作用的規律,現對改革開放以來中國經濟數據進行分析。

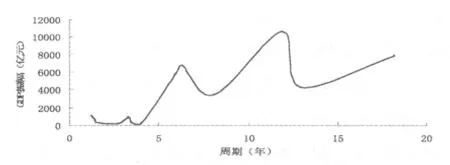

選取來自中國國家統計局網站提供的經濟數據,按照可比價格計算的1978-2009年的GDP數據,采用周期分析方法,對時間跨度30年的中國歷年GDP數據進行分析,建立周期圖譜。在此基礎上建立GDP周期預測模型,并利用此模型對未來幾年我國的GDP進行預測。分析采用浮點運算AMD平臺微機,并采用執行速度較快的FORTRAN語言進行分析程序編制。

首先對1978-2009年中國歷年GDP數據進行周期分析,發現存在幾個較明顯的波動周期,見圖2。

圖1 庫茲涅茨曲線(Kuznets curve)圖2 中國經濟發展周期圖譜

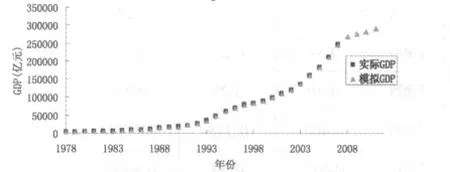

根據前述分析結果,可建立一個包含多周期三角函數的GDP預測頻率譜分析模型(Fourier分析)(R=0.999997,模型從略)。利用這個模型對GDP歷史數據進行回測和未來幾年經濟發展速度預測的結果見圖3和圖4。

圖3 中國GDP實際走勢和模擬結果

圖4 中國GDP實際增速和模擬結果

分析可知,1978年以來我國實現了連續幾年的年均超9%的高增長態勢,社會、經濟等領域均取得了舉世矚目的跨越式發展,我們已逐步擺脫改革開放之初幾億貧困人口的溫飽問題。然而,伴隨著GDP高增長所帶來的負作用,收入差距持續擴大,基尼系數較快增長。目前我國GDP增長率和基尼系數呈現出正相關的“雙高”情況,位于倒U曲線上升階段的較高點處。中國經濟發展周期增長的大趨勢并沒有改變,只是中短周期出現向下波動,使經濟增速暫時下降。根據周期分析結果推算,中國經濟仍將經歷幾年低谷時期。正常推測,中國經濟現今還未到硬著陸,經濟內生性增長已經開始轉冷,但經濟增長放緩仍不非常明顯,經濟指標仍維持在高位,2011年GDP有望實現9%的增長。

(二)我國居民收入分配指標分析

改革開放30多年來,我國經濟年均增長率已達10%左右,而同改革前相比,經濟高速增長,居民收入差距也隨之顯著擴大。(見表1)

1980 -2009 年,從我國居民收入分配差距的變動趨勢可看出,總體上處于從合理差距向過大差距發展的過程,基本上呈現逐漸擴大的上升趨勢。30年間共上升了16.2%,平均每年上升0.623%。從圖5還可以看出,1978-2003年的基尼系數呈現階段性特征,共可分為四個階段。第一個階段為1978-1985年,基尼系數上升緩慢,由1978年的0.298上升到1985年的0.307,8年間共上升了0.9個百分點,平均每年上升0.113個百分點,表明我國居民的收入分配比較合理。第二個階段為1986-1988年,基尼系數急劇上升,2年間共上升9.7個百分點,平均每年上升4.85個百分點,大大超過全國居民基尼系數的平均上升速度。第三階段為1989-2003年,基尼系數穩步上升,15年間上升了4.2個百分點,平均每年上升0.28個百分點。第四階段為2003-2009年,基尼系數仍穩步上升,但增幅放緩,7年間上升了1.8個百分點,居民的收入分配仍較不合理。

表1 全國及城鄉居民收入差距

圖5 全國居民收入的基尼系數變動軌跡(1980-2009)

陳宗勝,周云波。再論經濟發展中的收入分配.北京:經濟科學出版社,2002:30。

筆者根據國家統計年鑒提供的全國居民收入差別的基尼系數和全國居民各層組的人均收入數據實證證明了:1980-2009年間,總體收入差別沿假定的“倒U曲線”,雖然若干年份有些波動,但基尼系數基本上呈階梯狀、逐步上升的趨勢。這表明我國目前全國居民收入差別正遵循著一定的規律持續擴大,可以視其為正沿著“公有經濟收入差別倒U曲線”的前半段逐漸擴大。就這階段的收入差別變動軌跡的具體形狀而言,可以看出其呈明顯的“階梯形”上升趨勢。階梯形的每個較大跨度幅度都對應著較大的體制改革舉措或政策變動的出臺。比如1985年收入差別的較大上升的背景,是城鎮企業體制改革的開始;1988年的上升是股份制試點和政治體制改革的發動;1993年的上升是市場經濟體制模式的確定及全面改革的展開等。這驗證了我國居民收入差別在假定的“倒U曲線”上升段上發生“階梯形”變異。

四、我國收入分配倒U曲線的上升期:實證與模擬論證

勞動者報酬在初次分配當中占比偏低,居民“沒錢花”“不敢花”導致內需不足。從2000年開始,我國基尼系數已越過0.4的警戒線,2006年已升至0.442,2007年為0.460,2009年度基尼系數基于增長率經測算約為0.46-0.48之間。改革開放初期,為了實現GDP高速增長,國家提出讓一部分人先富起來、讓一些地區先富起來的戰略目標。經過30多年高速增長,如今這個目標已實現,我國人均GDP從當初的200美元增加到2010年年底的接近4000美元。但隨著經濟的高速增長,隨之而來的地區之間發展不均衡,不同人群、不同行業之間的收入差距日益顯現。

筆者采用一元線性回歸方法進行基尼系數與GDP數值擬合,具體方法如下:

假設:一元線性回歸的模型為y=β0+β1x+ε(1)

式中,β0,β1為回歸系數,ε是隨機誤差項,總是假設ε-N(0,σ2),則隨機變量y-N(β0+β1x,σ2)。

若對y和x分別進行了n次獨立觀測,得到以下n對觀測值

這n對觀測值之間的關系符合模型

這里,xi是自變量在第i次觀測時的取值,它是一個非隨機變量,并且沒有測量誤差。對應于xi,yi是一個隨機變量,它的隨機性是由εi造成的。εi-N(0,σ2),對于不同的觀測,當j≠i時,εi與εj是相互獨立的。

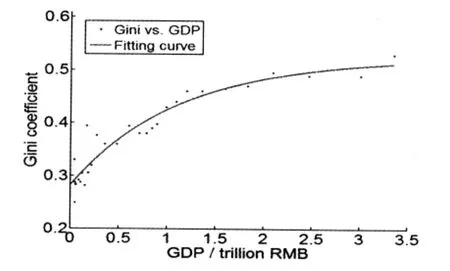

參照表采用1978-2009年12年的Gini系數及GDP數值,采用統計軟件MATLAB(矩陣實驗室)對1978-2009年間的基尼系數、GDP增長率以及GDP值進行統計擬合,為了避免多重共線性對回歸結果的影響,我們擬采用回歸分析的方法,以全國居民的基尼系數作為被解釋變量Y,國內生產總值GDP數值作為解釋變量。所建立的多元回歸分析模型如下:

表2 改革開放以來全國居民基尼系數、GDP增長及百分率

圖6 基尼系數與GDP數值的變動趨勢擬合圖

由上圖及通過建立多元回歸分析模型可得出結論:基尼系數與GDP數值的變動趨勢在數學意義上具有庫茲涅茨倒U曲線特性,并可通過統計軟件擬合出一個初步大致多元線性回歸方程。對收入分配差距進行分析得出,在市場經濟條件下,收入差距會隨著經濟增長而擴大。

為使函數形式符合倒U形狀。二次方程中,一次項的系數為正,二次項的系數為負。在上面的擬合多元線性回歸方程中。可以看出:基尼系數與GDP數值方程在數學意義上具有倒U性質。一次項的系數為正,二次項的系數為負,但是二次項的系數統計水平不太顯著。這說明全國平均基尼系數都隨著人均GDP的增加而提高。至于能否在達到一定高度后下降則是不確定的,所以呈現倒U曲線前半段上升趨勢曲線圖形。倒U曲線一定是多重因素共同作用的結果,或者說是多重曲線匯集的結果。應當指出,在庫茲涅茨假定的條件下即使沒有政策措施的影響,收入差別在其他因素的制約下,也一定會呈現倒U軌跡。所以,全國基尼系數相對于GDP數值的提高,處于一個一直上升的狀態,何時下降卻并不明確。

五、建議對策——縮小收入差距,促進公平的經濟增長

“十二五”時期,我國進入了一個新的發展階段,內外部經濟環境的變化促使我國必將走內外需并重的發展之路。如何創造一個巨大的國內市場?如何拉動內需?這是擺在我們面前的重大課題。就其本源,需要著實改革收入分配制度,縮小貧富差距。明確了改革目標,還需多管齊下地施行改革,收入分配才能更有效地推進,切實做到還利于民。為促進經濟穩固增長,對于我國收入分配合理格局的盡快建立提出以下建議。

(一)更加重視初次分配和再分配中的公平

“調整收入分配”的重點是“提低降高”。在初次分配問題上,政府應加快推進國有壟斷行業改革,有效地縮小壟斷行業與其他行業人員之間不合理的收入差距(電力、電信、煙草、金融、保險等壟斷行業的工資平均高出其他行業2-3倍,若加上工資外收入和職工福利待遇,實際差距將高達5-10倍)。

同時,通過深化稅費改革等措施,降低企業的稅收負擔,并通過促使企業增加勞動者工資等途徑提高勞動者收入,實現讓利于民。減輕個人稅收負擔,適當降低個稅稅率,提高起征點,以較低的稅率鼓勵社會各界依法納稅。

(二)不斷增加和保障居民轉移性收入

有效完善社會保障制度、改善民生,加大二次分配力度和增加政府貨幣專業性支出,提高低收入人群的可支配收入。一直以來,我國社會保障全口徑支出僅約占GDP的6%左右,遠低于發達國家25%到30%的占比水平,社會保障對社會財富分配調整的影響并不大。因此,政府可通過將一部分國民收入的分配和再分配,將一部分財政收入單方面無償地讓渡,支出在如下崗職工基本生活保障、失業救助、城鎮居民最低生活保障以及醫療、養老等各種社會保障體系建設方面。

(三)努力破除城鄉“二元”體制,實現城鄉公共服務均衡化

城鄉差距重要原因之一是財政資金對城鄉投入的不平衡,即公共服務的二元性。例如,2009年度教育撥款3114億元中,占人口30%的城鎮居民獲得了70%的教育撥款,而占居民總人數70%的農村居民僅享有30%的教育經費撥款。2008年30%的城鎮居民享有了80%的醫療資源,而70%的農村居民僅享有20%的醫療保障資源。城鄉投入差距的擴大也直接導致了城鄉收入差距擴大。

每一只蝴蝶的飛行都擾動空氣,每一場繁榮都孕育著衰退,每一場危機都刺激變革。收入分配問題的形成非一日之寒,改革也非一日之功。30多年的改革開放一直將“做蛋糕”作為目標,現在則需要把“分蛋糕”擺到與“做蛋糕”同等重要的位置來對待。分好蛋糕要和做大蛋糕并重,只有分好蛋糕才有利于繼續做大蛋糕,才能更有利于改善民生和國家經濟持續發展,實現國民福利和經濟發展同步增長,使我國走上良性的、可持續的軌道。

[1]Kuznets.Economic Growth and Income Ineequality[J].American Economic Review ,1955,45(1).

[2]2004年中國發展高層論壇”背景報告之二[N].中國經濟時報,2004.

[3]世界銀行.中國:推動公平的經濟增長[M].北京:清華大學出版社,2004.

[4]陳宗勝.經濟發展中的收入分配[M].上海:上海三聯書店,1991.

[5]陳宗勝.改革、發展與收入分配[M].上海:復旦大學出版社,1999.

[6]張卓元.21世紀中國經濟問題專家談[M].鄭州:河南人民出版社,2001.

[7]陳宗勝.體制改革對城鎮居民收入差距的影響—天津市城鎮居民收入分配差別再研究[J].社會主義經濟理論與實踐,2002,(1).

[8]胡希寧,等.當代西方經濟學簡明教程[M].北京:當代世界出版社,2000.

[9]王德文.中國經濟增長可持續性與勞動貢獻[J].經濟研究,1999,(10).

[10]權衡.“收入分配——經濟增長”的現代分析:轉型期中國經驗與理論[M].上海:上海社會科學院出版社,2004.

[11]季丹.破壞性創新:概念、比較與識別[J].經濟與管理,2009,(5).

[12]李稻葵.重視GDP中勞動收入比重的下降[J].新財富,2007,(9).

[13]張志波.金融危機傳染與國家經濟安全[M].上海:上海社會科學院出版社,2007

[14]權衡.收入流動與自由發展:上海城鄉居民收入分配與收入流動性分析[M].上海:上海三聯書店,2008.

[15]楊宜勇.關于居民收入若干問題的研究[J].經濟工作者學習資料,1996,(34).

F244

A

1001-862X(2011)04-0039-007

虞坷(1987-),女,江蘇南京人,上海社會科學院經濟研究所研究生,主要研究方向:政治經濟學。