烏伊嶺近37 a的氣候變化分析

南極月,何平,鄧詩光,王珊

(烏伊嶺市氣象局,黑龍江烏伊嶺 153038)

烏伊嶺近37 a的氣候變化分析

南極月,何平,鄧詩光,王珊

(烏伊嶺市氣象局,黑龍江烏伊嶺 153038)

本文利用烏伊嶺氣象站1974~2010年的氣象觀測資料,對烏伊嶺區氣溫和降水的氣候平均值以及其它要素進行了統計分析。結果表明:近37 a來烏伊嶺區的年平均氣溫呈明顯的上升趨勢,上升幅度達1.0℃;年降水量無顯著變化,但是烏伊嶺區降水量在年際之間差別較大,最多的年份年降水量為868.3 mm,最少的年份年降水量為200.5 mm;37 a中輕度澇年4次、輕度旱年2次,澇年略多于旱年,旱澇年出現的頻率為16%。在此基礎上初步探討了引起當地氣候變化的原因并進行了應用分析。

烏伊嶺;氣候變化;對策分析

1 引言

自20世紀80年代以來,在全球氣候變化的背景下,通過普查歷史資料,發現烏伊嶺和全球變暖的趨勢是一致的,氣溫升高,降水變化不明顯,降水量在年際之間差別較大。烏伊嶺區自然資源豐富,是伊春市開發最晚的區域,有林地面積2.3×105hm2,森林覆蓋率74.5%,烏伊嶺濕地自然保護區雨水豐沛、河流縱橫、沼澤遍布、林木茂密,有著得天獨厚的濕地資源,是各類濕地動物生長繁育的基地,也是松花江及黑龍江流域重要的生態屏障和水源涵養地,濕地保護區面積43 824 hm2。因此掌握當地氣候變化規律,對合理利用和開發氣候資源,減少林、農業生產的盲目性作用很大。

2 資料與方法

本文使用的資料來源于烏伊嶺氣象站的常規氣象觀測資料,適取烏伊嶺區1974~2010年的逐日平均氣溫、最高氣溫、最低氣溫、降水量等氣象資料,按世界氣象組織的有關規定,計算氣候平均值。

采用線性傾向估計方法,根據烏伊嶺區氣溫和降水的37 a滑動平均值,分析氣候變化的趨勢。

3 氣溫和降水的氣候平均值

3.1 平均氣溫

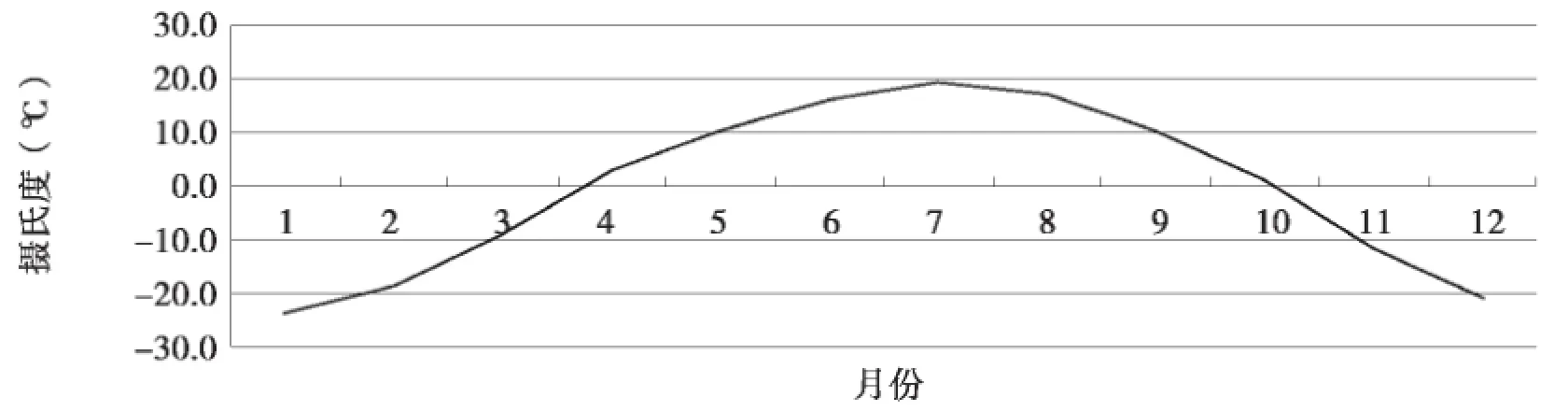

烏伊嶺區各月平均氣溫的氣候平均值(見圖1)。烏伊嶺區的平均氣溫7月份最高為19.4℃,1月份最低為-23.9℃,全年平均氣溫為-0.6℃,最熱的3個月是6、7、8月,最冷的3個月是12、1、2月。

3.2 極端氣溫

圖1 烏伊嶺各月平均氣溫氣候值

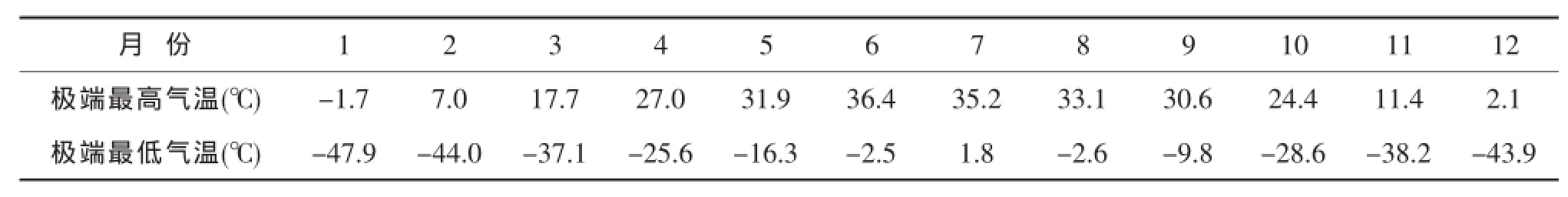

就全年而言,烏伊嶺區近37 a來各月曾出現的極端最高氣溫。為36.4℃(2010年6月27日);極端最低氣溫為-47.9℃(1980年1月13日)(見表1)。在同一個月份,極端最高氣溫與極端最低氣溫的差值變化很大,6~8月份差值小,2~5、10~11月份差值大。這些數據都反映了烏伊嶺區極端氣溫變化的幅度較大。

表1 烏伊嶺極端氣溫統計表

3.3 降水量

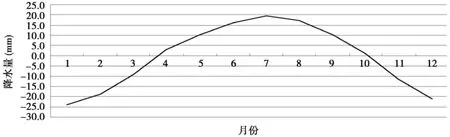

烏伊嶺區的降水主要集中在夏季,冬季降水較少(見圖2)。8月份的降水量最多,為129.3 mm,7月份的降水量次多,為120.7 mm;2月份的降水量最少,為4.3 mm,1月份的降水量次少,為5.3 mm。春、夏、秋、冬四季的降水量分別占全年降水總量的16%、61%、17%、6%,夏季降水量占全年降水量的比值>50%,秋季降水量比春季略多,反映了降水量在一年內的分布是不均勻的,季風氣候明顯。年降水量最大值793.0 mm(1991年),最小值359.0 mm(1989年)

圖2 烏伊嶺各月降水氣候值

4 氣溫和降水的氣候變化趨勢

4.1 平均氣溫

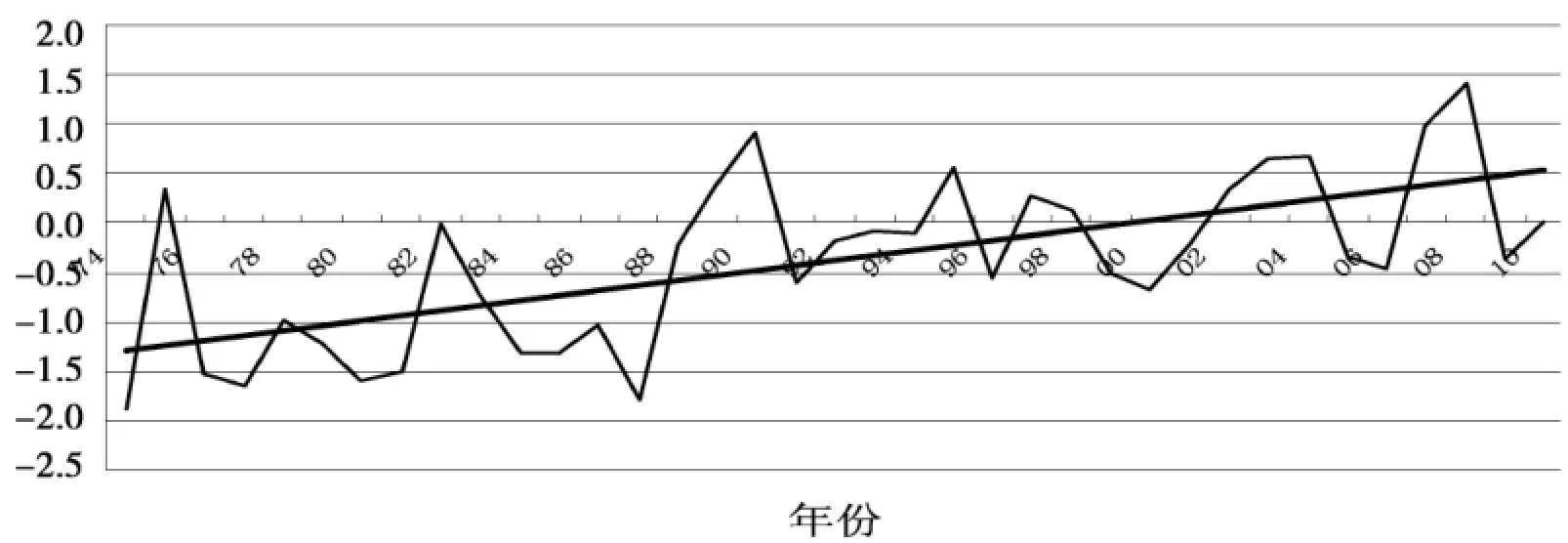

37 a滑動平均值可以反映氣候平均狀態的長期變化情況。平均氣溫總體呈現顯著的升高趨勢,20世紀90年代后氣溫升高趨勢顯著。

4.2 降水量

圖3 烏伊嶺平均溫度37 a滑動趨勢圖

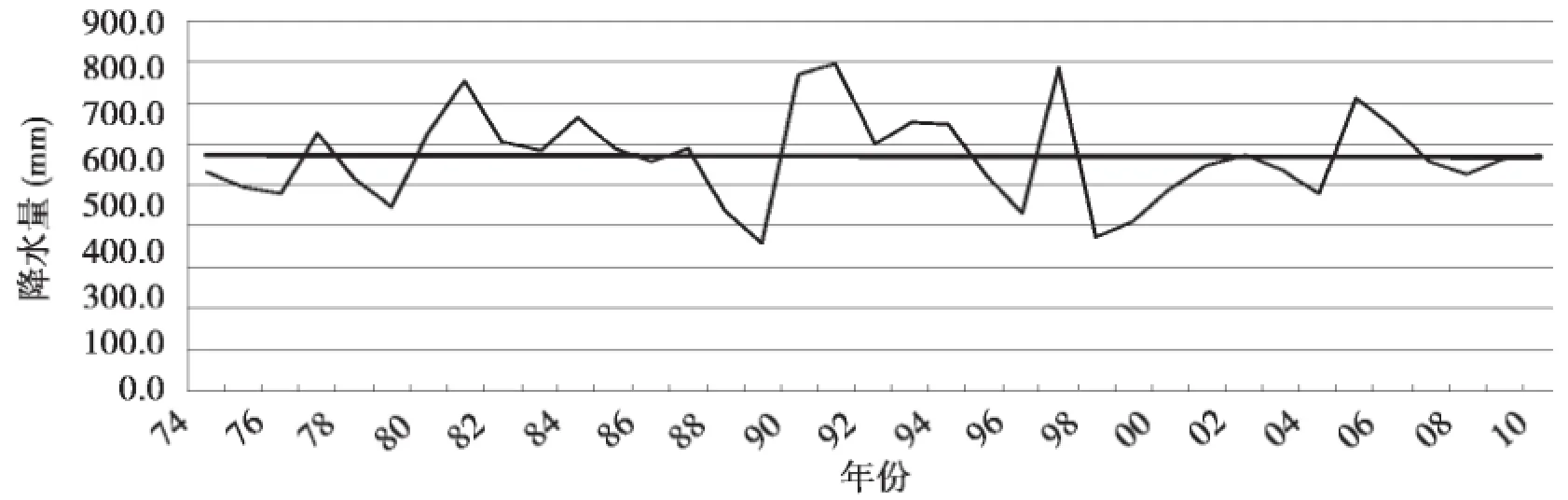

烏伊嶺區年降水總量37 a滑動平均值趨勢變化曲線(見圖4)。年降水總量變化不明顯,但各年波動幅度比較大,降水多的年份1991年,降水量將近700 mm,少的年份如1989年和1998年,降水量還不足400 mm。

圖4 烏伊嶺降水量37 a滑動趨勢圖

4.3 氣候變化的初步分析

自然變化和人類活動影響是導致氣候變化的兩個主要因素,但近幾十年來人類活動的影響占主導。烏伊嶺林區氣候條件的變化首先是基于全球氣候變暖,特別是黑龍江省氣候變暖尤其明顯的背景下,林區氣候在全球氣候變暖大背景下具有同步變暖趨勢;對烏伊嶺近37 a降水資料進行分析,降水量變化不明顯,這因為烏伊嶺有國家級森林濕地自然保護區,森林濕地具有調節區域氣候、調蓄洪水和防止自然災害等功能。

5 氣候分析結果的應用

5.1 溫度、降水的季節變化

近37 a來冬季平均氣溫升高1.8℃,春季平均氣溫升高0.7℃,夏季平均氣溫升高0.5℃,秋季平均氣溫升高1.0℃,年平均氣溫升高1.0℃;冬季降水增加0.1 mm,春季降水減少2.5 mm,夏季降水增多24.5 mm,秋季降水減少22.1 mm,年降水量無顯著變化。

5.2 旱澇狀況分析

旱澇是自然災害中范圍最廣、危害最大的災害性天氣。降水的多少和極端降水量大小是形成旱澇的主要因素。氣候上常用降水距平百分率來衡量是否旱澇及旱澇程度,并將±25%、±50%、±80%分別定為輕度、中度、重度旱澇界限[2]。烏伊嶺區歷年降水量距平百分率時間序列曲線(見圖5)。

圖5 烏伊嶺近37 a降水旱澇趨勢圖

總體上講,降水偏多的年份和偏少的年份基本相當,大多數年份的降水距平百分率都在±25%以內,旱澇特征屬于基本正常的范圍。達到輕度旱年標準的有1991和1997年;達到輕度澇年標準的有1981、1990、1991、1997年。烏伊嶺具有旱澇交替、澇年比旱年略多的特點,中度和重度旱澇年均沒有出現,說明當地災害性天氣較少,適合人類居住。

6 結論

(1)近37 a來烏伊嶺區的年平均氣溫呈明顯的上升趨勢,上升幅度達1.0℃。

(2)近37 a來烏伊嶺區的年降水量變化不明顯,源于烏伊嶺區得天獨厚的森林和濕地資源。森林和濕地的調節氣候的作用,使附近區域易形成降水,發揮著環境調節功能和生態效益,為人與自然和諧發展做出更大的貢獻。

(3)烏伊嶺區年降水量無顯著變化,但是降水量在年際之間差別較大,最多的年份年降水量為793.0 mm,最少的年份年降水量為359.0 mm。37 a中澇年4次、旱年2次,澇年略多于旱年。旱澇年出現的頻率為16%。

(4)濕地與森林、海洋并稱全球三大生態系統,也是價值最高的生態系統,烏伊嶺就擁有兩個生態系統。為減緩氣候變化對當地生態環境影響,應對森林濕地進行保護,并加強植樹造林,增加森林植被面積。

P46

A

1002-252X(2011)03-0009-03

2011-6-6

南極月(1969-),女,黑龍江省烏伊嶺人,成都信息工程學院,本科生,工程師.