明代山東官員與教化的執行

秦海瀅

(遼寧師范大學 歷史文化旅游學院,遼寧 大連 116029)

明代山東官員與教化的執行

秦海瀅

(遼寧師范大學 歷史文化旅游學院,遼寧 大連 116029)

在明代教化主旨之下,山東地方官員作為傳播教化思想的主體,將儒家倫理道德觀念體現在政治行為中,對百姓產生了潛移默化的影響。但官員對百姓教化的突破口,主要在于官員自身修養及其將國家強制政策轉變成百姓的自覺意識。

明代;山東;官員;教化

元代廉吏張養浩曾告誡官員:“自教民不至,則犯禁者多;養民無術,則病饑者眾。”[1]可見,官員教化對地方社會穩定具有直接關系。本文試圖從教化層面,以明代山東官員在地域社會中的作用及其與國家關系進行深入探討。

一、官員教化方式

洪武二十三年(1390)三月十五日,明太祖敕諭各布政司、府州縣等官員到任以后,須以《到任須知》為重[2]。但是,在實際執行過程中,地方官員的教化范圍還要廣泛,“曰遵圣謨者,申法也;慎鄉飲者,養老也;增祠名宦鄉賢者,彰善也;復遺碑禮貞婦者,表德也;嚴保甲申鄉約者,示禁也;開旌善復申明者,昭勸也;是有以備教法矣。……是故,民安其惠利而習熟其教化,利其生金而自得其性。”[3](由此看來,凡興學、養老、祀神、表善、賑濟、恤窮等一切關于風化和公益諸事,都在官吏教化范圍之內,涵蓋了教民、養民、愛民和惠民等多種層面。

第一,興學重教。學校作為宣揚風化的主要場所,其興廢直接反映了官員教化與善俗的成效。洪武時期,濟寧知州方克勤,立社學數百區,修葺孔子廟堂,使教化大興。[4]2354隆慶元年,單縣知縣夏維藩在任三年,不僅修繕學校,又設社學二十一所。[4]2363就教育方式而言,正統初,山東提學僉事薛瑄“首揭白鹿洞學規,開示學者,延見諸生,親為講授,才者樂其寬,而不才者憚其嚴,皆稱為薛夫子。”嘉靖三十五年(1556),山東提學僉事鄒善不僅創湖南書院為諸生講習課程,還毀淫祠作為社學場所。[4]2317杜洽,萬歷間知蒙陰縣,為貧生創立學田千畝。[4]2360為了使學校的教化功能更加完備,嘉靖時呂德知禹城縣,修文廟、啟圣祠、名宦、鄉賢祠及講堂號舍等,令士民十分感動。[4]2333

第二,宣示法律。按照《大明律》規定,官吏必須于每歲正月、十月或鄉逢節日時講讀律令,“凡國家律令,參酌事情輕重,定立罪名,頒行天下,永為遵守。百司官吏務要熟讀,講明律意,剖決事務。”[5]卷第三《吏律二·公式講讀律令》,36因此,講解法律一直是明代官吏教化的主要職責。成化年間,山東濟南府知府趙璜,“預選吏農性樸敏者,教之法律,逾年得可任者二十余人,遂盡逐積猾吏,宿弊革殆盡。”[6]卷之六十二,4175

除了口頭上的宣教外,明代山東也出現了一些明察秋毫之吏。成化年間,許進為山東按察副使,“時東昌武弁子懷金歸,與所厚生遇,飲于酒家。暮散,武弁子被殺且無首,執生于官,不勝拷掠,即誣服。公知其冤,私念必酒家殺之,又意貧人得金必易貨,忽召通邑商人,莫測其故,至則驗閱,私歷見酒家以殺人之次三日易布數匹,一鞫即服,始獲死首于空桑之中,人以為神明焉。”[7]卷之八十六,6211從此案例我們可以看出,當神明之譽賦予某些官員時,使一些為非作歹之徒產生畏懼心理,收斂其不法行為。

此外,慎刑息訟也是官吏教化的主導思想。東阿知縣貝秉彝,為政頗得民心,“民有兄弟爭競相告者,曉以大義,使退而思之,兄弟皆悔謝。”[6]卷之九十六,4220、4214可見,官吏采取動之以情、曉之以理的形式,處理民事案件,能夠使百姓從心理上信服,“夫教化之最親切者,莫過于放告鞫案之時,蓋官之牖民,原不能家喻戶曉,其親切見面者惟在此時,誠能出以誠心,矢以耐心,深入于案情之中,而曲盡事理,推廣于案情之外而婉示開譬,審斷之公既足以服人,牖迪之切更足以感人……”[8]卷二十二《吏治八·與泰安各屬》,567

第三,社會保障。以儒家思想為主導的傳統中國社會中,國家雖然十分強調教化,但更重要的是必須滿足百姓最基本的生存問題,這是政府推行教化的前提。明代山東的社會保障主要表現在敬老、養濟院及漏澤園設置等方面。

首先,敬老方面。洪武二十二年(1389)春,山東兗州民李十四等年九十余,依例月給酒三斗、肉五斤,歲加帛一匹、絮一斤,嶧縣民潘士文、李成年八十余,月給酒三斗、肉五斤皆復其家。[9]卷195,洪武二十二年春正月壬寅,第4冊2929萊州府,還在府學東設立優老亭。[10]卷282,10310同時,在舉行鄉飲活動時常邀請一些德高望重的老人參加,已成為慣例。

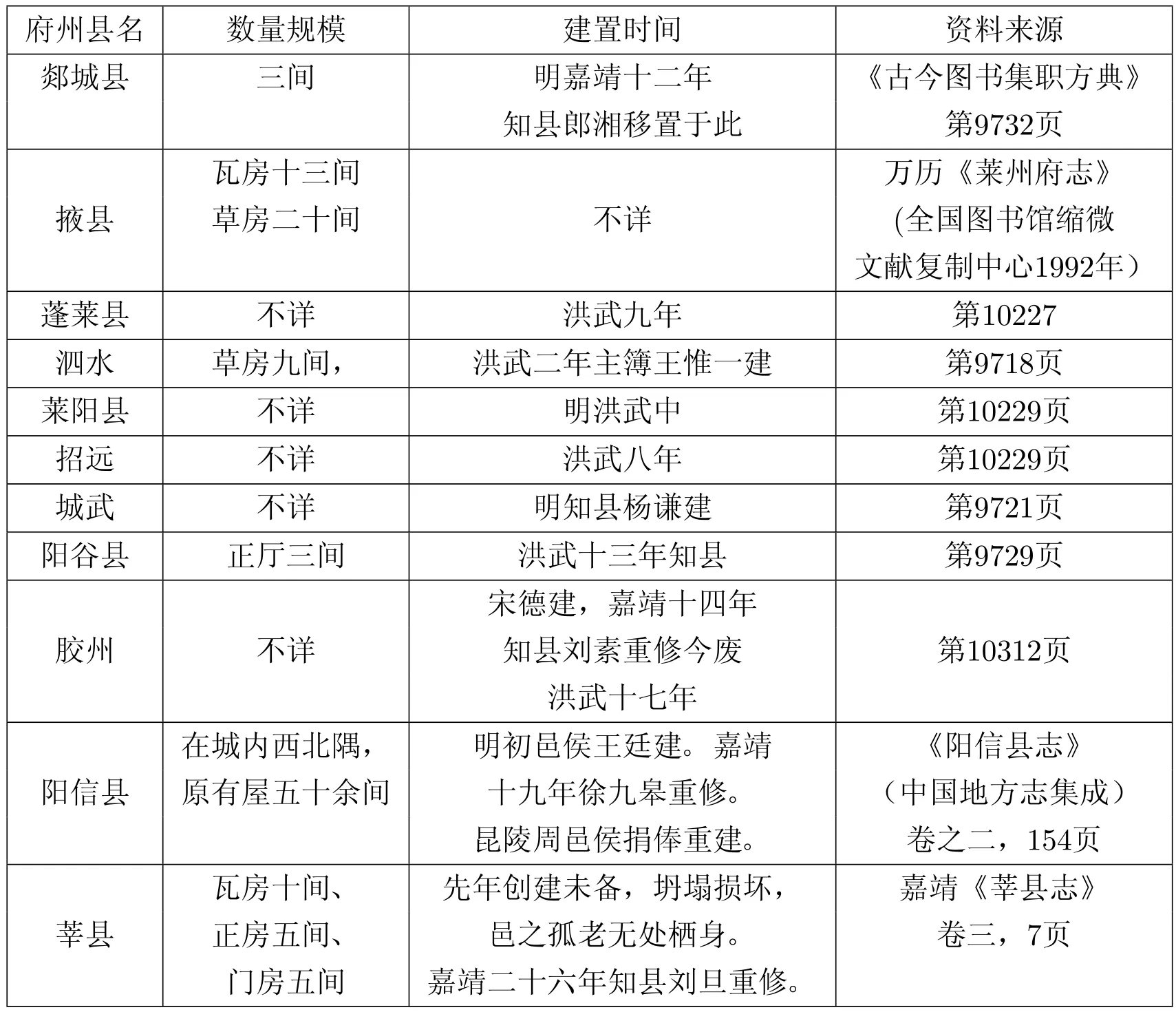

其次,養濟院、陋澤園、惠民藥局等社會保障機構的設立。關于明代養濟院設置狀況,王興亞先生曾作過深入研究[11],對山東夏津、郯城、掖縣、即墨房舍規模、數量有所提及,但是山東其他地方仍存在許多養濟院,本文中給予補充,如下表。

注:上述資料除了特別注明之外,其它均見《古今圖書集成·職方典》。此外,據《崇禎歷乘》卷五所載:“歷城養濟院,正統十三年邑人尹旻建,冬生院由天啟五年巡撫呂公純如建,活起貧兒甚多,今廢。”[12]從上表來看,明初在朱元璋極力倡導養濟鰥寡孤獨的號召下,山東一些官吏也確實建立了一些養濟院。明后期,基本上是對原有設施的修繕。同時,掖縣等地還建立了施藥所。陽信知縣張志芳為此專門頒布了《施藥告示》:“本縣已置買散丸等藥分發各廠外,仍于土地祠,命唐馬二醫官施藥,如有下戶貧民感冒時癥者,即赴藥局取藥,把門人役不許阻攔。”[13]卷之十《示諭》,726此外,魯東地區還設立漏澤園等以助貧民安葬。如萊陽縣漏澤園在城共八處。掖縣漏澤房在城東北;澤民塋三處,由知府劉任創建;澤枯處、掩骼處由知府龍文明建置。平度州漏澤園在成化年間設;義冢三處,由萬歷年間知州衛士元置。[10]卷28210310-10312。萬歷四十三年(1615)張志芳為掩埋遺骸事,專門頒布《埋尸告示》:“本縣仰每里各立義冢一所。凡該巡民壯與地保人等。凡遇道途死尸,無論流移、土著,即赴鄉約所領蓆一領。當時掩埋勿使暴露。掩埋一軀者,給錢二十文。事完造冊送縣,庶死者有人入土為安,而生者免厲疫之害矣。”[13]卷之十《示諭》,726-727從上述漏澤園的設置來看,有助于引導整個社會形成相互救助的風尚。因此,這種義舉得到了當地一些士人的贊許,“一視同仁大造恩,肯將枯骨棄荒村。園名漏澤遵成憲,地葬骨寒贊化元。死骨尚然蒙渥惠,生民胡不荷余暄。陰功異行當年少,慶衍侯門蔭子孫。”[14]卷八《題刑參政建漏澤園》,17

值得關注的是,為了穩定民心、緩解各種社會矛盾,明代山東鄒縣、濟寧、嶧縣、曹州、定陶、郯城、費縣、招遠等地普遍設有預備倉。其中嶧縣和文登縣于洪武中建,其余地方則多集中于正統、天順及嘉靖、萬歷年間。萬歷四十三年,陽信大饑,知縣張志芳,“……夏稅秋糧,奏請蠲免,已納者留以施賑。又請德州倉數千百煮粥濟貧,全活甚眾,萬歷四十四年發帑金十六萬兩,倉粟十六萬,遣御史過庭訓賑山東饑民。”[15]此外,他還頒布《慈幼告示二款》、《流移廠告示》、《婦女廠告示》等對慈幼、流民、婦女等特殊人群分別設廠加以救助,據統計,張志芳在陽信歷任三載,“設四十四廠,煮粥救饑,全活男婦八千一百名口,其次,貧蒙賑者二萬七千四百一十人。”[13]卷之十《示諭》,723-726

通過上述史料和統計數字,筆者發現養濟院的設置較均衡,而漏澤園的設置大多集中在東部沿海,各種預備倉卻集中在魯西或魯西南地區。可見,明代山東建立的各種社會保障機構是受到區域限制的。當然,也不排除對救濟群體的限制,如陽信,“本縣目擊心傷,除各廠食粥外,男設養老一廠,所用柴米本縣處給。凡年近七十以上無弟侄子女可托者,里季同公正、鄉約人等從公查報,每里多不過三五名,勿得徇私自便。”[13]卷之十《示諭》,723-726因此,明代山東官員的教化目標還是不能從根本上解決貧困階層的生存問題。

府州縣名數量規模建置時間資料來源郯城縣三間明嘉靖十二年《古今圖書集職方典》知縣郎湘移置于此 第9732頁瓦房十三間掖縣 草房二十間萬歷《萊州府志》不詳(全國圖書館縮微文獻復制中心1992年)蓬萊縣不詳洪武九年第10227泗水草房九間,洪武二年主簿王惟一建第9718頁萊陽縣不詳明洪武中第10229頁招遠不詳洪武八年第10229頁城武不詳明知縣楊謙建第9721頁陽谷縣正廳三間洪武十三年知縣第9729頁宋德建,嘉靖十四年膠州不詳 知縣劉素重修今廢第10312頁洪武十七年在城內西北隅,明初邑侯王廷建。嘉靖陽信縣 原有屋五十余間《陽信縣志》十九年徐九皋重修。 (中國地方志集成)昆陵周邑侯捐俸重建。 卷之二,154頁瓦房十間、先年創建未備,坍塌損壞,莘縣 正房五間、嘉靖《莘縣志》邑之孤老無處棲身。門房五間卷三,7頁嘉靖二十六年知縣劉旦重修。

第四,移風易俗。所謂“為政之要,辨風正俗最其上也。”[16]《序》,三嘉靖年間,楊忠愍公治理諸城時,對不孝父母者、武斷鄉曲者、酗酒賭博者、淫蕩敗俗者,堅決繩之以法。[17]文淵閣四庫全書541劉克敬知莘縣后,取仙居令陳公條約,教民為禮義之俗。[14]卷八,3嘉靖二十八年(1549)李昇知東平州,毀淫祠,利用其木頭、瓦石,修葺學舍公廨[4]2338,引導人們擺脫舊俗。此外,我們還應該看到地方上不利教化的因素仍有很多,如成化十九年(1483)寧海知州郭容對地方上的豪猾任姓,“縛而杖之。”[18]卷之九十六,4218

值得關注的是,一些官員如山東提學副使陸釴還廣搜博覽,殫精研思,親自編纂《山東通志》[18]卷之九十五,4184,“言在上抗言直諫,足以立懦而廉頑,言在下含毫邈然,……尤所望與后賢之踵起”[19],足以使后來者有所警勸。

二、官員教化的動力

明代山東許多官吏之所以以教化為己任,除了與自身修養密切相關外,來自國家、同僚和家庭以及百姓的認可,也成為他們為政的主要動力。曾經在郯城治績頗有成效的席書,就認識到了君、臣、民之間的關系:“君出祿以待臣,臣宜代君以養民,民出賦以給官,官宜竭力以為民。”[7]卷三十四,3453

首先,國家對官吏的激勵與警勸。傳統社會,統治者為了保證官吏在地方社會治理的有效性,常常通過秩品、誥命、蔭敘等高低有序的政治待遇,對官員形成了一種激勵機制。永樂七年(1409)六月,汶上縣知縣史誠祖撫民有方,升為濟寧知州仍掌縣事,禮部差人獎賞酒一尊、鈔一千貫、織金縷衣一套。[20]卷之五十四《選舉考考課下》,810,永樂七年六月壬寅仁宗時,貝秉彝知東阿,深得民心,特升秩正六品。[18]卷之九十六,4220成化二年(1466)秋,吏部對山東東昌府知府徐垠、登州府知府韓敏、濟南府同知楊必貴、濱州知州何淡、泰安州知州李琪、高唐州知州郭升、曹州知州伍禮、商河縣知縣寇源、嘉祥縣知縣張慶福等廉能公正官員進行表彰。[9]卷31,成化二年秋七月丁丑,第22冊633從《明實錄》的有關記載來看,成化四年(1468)十一月到成化二十三年(1487)八月,賜予山東賢明知縣誥敕,從未間斷。同時,降黜則對官吏起到警勸的作用,成化七年(1471)秋七月,山東都指揮僉事陳忠男、陳彰,荒淫無度,屢取淫婦,且欺奸妻屬幼女,坐罪后上命謫戍巡綏邊衛。[9]卷93,成化七年秋七月己丑,第24冊1788

此外,嚴密的監察體系與考核機制,也使官員政績能夠得以及時反饋。如景泰二年(1451)十一月,山東右布政使裴綸就曾上言:“臣所屬濟南府歷城縣繁劇,而知縣熊觀才劣不足以御煩,定陶縣知縣馬聰才足理劇,而邑小民醇,不足以展才,乞更調之。……訪得東平州判官蕭忠,在任九年,公正廉能,乞升知縣,以補其缺,庶用得其人,民受其惠。”[9]卷210,景泰二年十一月戊午,第28冊4525為了使各級官員有所警戒,山東還立石以刻一些賢能官員之名,“東臬創自洪武戊申,迄今百五十余年,刻石題名凡三易矣,洪武甲寅刻十九人,正統辛酉刻七十六人,正德戊辰刻百二十有四人,延嘉靖辛卯……歷百五十余年,吏二百余人,僅得茲五六人者舉能其官,其余沒沒無聞者,不知幾人矣……”[21]649

其次,同僚及父母的期望。山東茌平典史章善在任時,其父親章有明在家鄉吳興以家書對其誨諭立身行道、居官守職之事,章善以此規勸,由典史屢升至刑部郎中。[22]卷之一二,559有的則是來自同僚好友的規勸,如楊榮在送王裕去山東上任時對其寄予厚望:“……中心抱虛白,雅操持貞堅。凜凜曉霜肅,皎皎秋月懸。令德一始終,踐履惟乾乾。庶以罄厥職,行見祿秩遷。”[22]卷之三,166而嘉靖年間吳廉知即墨,則蒞官約己,“揭書座屏上:與其樂于身,孰若無憂于其心;與其益于家,孰若無損于其民”,深受百姓愛戴。[18]卷之九十六,4225最后,百姓的感激與敬仰。為了表達對賢吏的感激之情,百姓往往以建立祠堂等加以祭拜,“祠者,思也,思其人則祠其人,生勤瞻拜,百年后方持牲酒、香火以祀之。故曰:立信儀以蒞百姓,則人之報禮重,然禮孰有重于祠者……”[22]記七十二《章尹董云溪祠堂記》,93-255有的是為歷史上有政績的官員而立,如明成化年間,在濰縣建漢北海相孔融祠。[4]1475有的則是為明代各地有政績的知縣、知州等賢尹立祠,如在郯城縣有席文襄公祠和唐文襄公祠,專為賑濟有方的郯城知縣席書和唐龍所建[11]。東阿縣百姓于明萬歷間建白公生祠,每逢歲時及白棟生日祀之,謂之白公社。[4]1453

總之,在國家規定的職責范圍之內,地方官員作為教化的執行主體,積極履行著自己的責任。《明史·循吏傳》中十名山東官吏被載入史冊,約占循吏總數的十二分之一。明洪武至宣德時期有八位,如方克勤、吳履、史誠祖、貝秉彝、薛慎、暢宣、孔公朝、李湘,中后期僅有范希正和段堅。[23]第二十四冊卷281,7187-7209雖然這并不能完全代表明代山東官吏在教化方面的成績,但至少說明,明中后期山東官吏自身素質與工作態度已發生變化。嘉靖末年至隆慶初年,洪芳洲以右副都御史巡撫山東時已有所察覺,“臣以謂今之守令者,固莫不當以養民教民為職矣,而在山東則尤為要切……蓋今之為守令者,莫不以急賦斂、聽獄訟、治文書、謹期會為事。朝而視事、夕而課功、月而視成、歲而征會,不過此數者而已。”[24]顯然,明中后期山東官員的一些弊端已經存在。嘉靖以后,李開先也不得不作如此感嘆,“自幸門辟而昏夜乞哀者多矣,貪風盛而白晝搶劫者多矣,賄以速于化,酷以濟其貪,官非其人,而民失其所者更多矣。……昭昭法網雖則一時暫免,恢恢天網則疏而不漏,報應當亦不遠矣。”[22]跋語七《邢尹善政錄跋》,93-261在此作者從唯心的角度寄托了對貪官因果報應的愿望。“官人守數,君子養原;源清則流清,源濁則流濁。”[25]54因此,官吏作為傳播教化思想的主體,不僅要潔身自好,還要積極探尋將國家強制政策轉變成百姓自覺意識的方法,并付諸實踐。

[1][元]張養浩.牧民忠告:下卷[M].遼寧教育出版社,1997:13.

[2][明]李東陽.大明會典[M].申時行,重修.臺灣文海出版社,1984:41.

[3]臨朐縣志[M].天一閣明代方志選刊,上海古籍書店,1965:41.

[4]山東通志[M].上海:商務印書館,1934年影印.[5]懷效鋒,點校.大明律:第三卷[M].北京:法律出版社,1998:36.

[6][明]雷禮.國朝列卿記[M].臺北文海出版社,1984.[7][明]張萱.西園聞見錄[M].臺北文海出版社,1984.[8][清]賀長齡,魏源.清經世文編[M].北京:中華書局1992:567.

[9][明]夏原吉,胡廣,等.明實錄[M].臺灣:中央研究院歷史語言研究所,1962.

[10][清]陳夢雷、蔣廷錫.古今圖書集成[M].中華書局,巴蜀書社,1987.

[11]王興亞.明代養濟院研究[J].鄭州大學學報,1989(3).[12][明]劉敕.崇禎歷乘:卷五[M].東北師范大學圖書館古籍書庫藏.

[13]陽信縣志[M].清代孤本方志,北京:線裝書局,2001.[14][明]吳宗器纂修.莘縣志[M].天一閣明代方志選刊,上海古籍書店,165..

[15]陽信縣志:卷之三[M]//中國地方志集成.南京鳳凰出版社,2004:231.

[16][漢]應劭.風俗通義:序[M].上海古籍出版社,1995:3.

[17][清]杜詔,等.山東通志(文淵閣四庫全書)[M].岳浚,等監修.臺灣商務印書館,1986年影印:478-541.

[18][明]焦竑.國朝獻征錄[M].臺灣:中央圖書館珍藏善本,1965.

[19][民國]石毓嵩、路程誨,等.商河縣志:卷之十[M].臺灣成文出版社,1986年影印:649.

[20][明]王圻.續文獻通考:卷54[M].北京:現代出版社,1986:810.

[21]山東通志(明嘉靖刻本)[M].天一閣明代方志選刊,上海古籍書店,1965:649.

[22][明]李開先.李中麓閑居集[M].濟南:齊魯書社,1997.

[23][清]張廷玉.明史:卷281[M].北京:中華書局,1974:7187-7209.

[24][明]洪朝選.申明守令職事疏.參閱余同元《洪芳洲之巡撫山東》[C]//第七屆國際明史討論會論文集,東北師范大學,1999.

[25][戰國]荀況.荀子[M].廖明春,鄒新明,校點.沈陽:遼寧教育出版社,1997.

On the Shandong Officials in the Ming Dynasty and Execution of Moralization

QIN Hai-ying

(College of History and Culture Tourism,Liaoning Normal University,Dalian 116029,China)

Under the purpose of moralization in the Ming Dynasty,the local officials in Shandong,as the main part of spreading the enlightenment and education,re fl ected the Confucian ethical concepts in politics,which exerted a subtle in fl uence on the common people.The breakthrough of the moralization lies in the officials’self cultivation and self-consciousness of transforming the national enforcement policy into ideology of the common people.

the Ming Dynasty;Shandong;officials;moralization

K248 < class="emphasis_bold">文獻標識碼:A

A

1008-2395(2011)04-0060-05

2011-02-26

秦海瀅(1975-),女,遼寧師范大學歷史文化旅游學院副教授,歷史學博士,主要從事明清社會史研究。