自擬解毒利咽湯治療小兒皰疹性咽峽炎42例療效觀察

2011-12-29 00:00:00劉西平李勇

云南中醫中藥雜志 2011年6期

摘 要:目的:觀察自擬解毒利咽湯治療小兒皰疹性咽峽炎的臨床療效。方法:將82例小兒皰疹性咽峽炎患兒隨機分為治療組42例和對照組40例,2組均給予常規治療。治療組采用自擬解毒利咽湯治療,對照組予利巴韋林注射液10 mg/kg.d稀釋后靜滴治療。結果:治療組總有效率和平均治療天數分別為97.62%和(4.35±1.43)d,明顯優于對照組的85%和(5.65±1.58)d,2組比較有顯著性差異(P<0.05)。結論:自擬解毒利咽湯治療小兒皰疹性咽峽炎療效顯著。

關鍵詞:解毒利咽湯;小兒皰疹性咽峽炎;中醫藥療法

中圖分類號:R289.9 文獻標識碼:B

文章編號:1007-2349(2011)06-0052-02

皰疹性咽峽炎是小兒上呼吸道感染的一種特殊類型,多見于夏秋季,常由柯薩奇A組病毒引起,主要表現有發熱、咽痛、流涎、拒食、哭鬧等,查體見咽峽部黃白色皰疹,周圍繞以紅暈。本病傳染性強,近幾年來小兒發病率呈逐年上升趨勢。筆者自2007年6月~2010年12月運用自擬解毒利咽湯治療皰疹性咽峽炎42例,療效滿意,并與單用西藥治療的40例作對照觀察,現報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料 82例均為臨床診斷為皰疹性咽峽炎在本院門診觀察或住院的患兒,發病至就診時間均為1~2 d。將其隨機分為2組。治療組42例中,男24例,女18例;年齡6個月~2歲16例,2~5歲18例,5~7歲8例;發熱35例;末梢血白細胞計數增高18例。對照組40例中,男22例,女18例;年齡6個月~2歲15例,2~5歲19例,5~7歲6 例;發熱32例;末梢血白細胞計數增高15例。無合并心、腦、肝等臟器損害。2組性別、年齡、病程、體溫、白細胞計數等資料比較均無顯著性差異(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準 根據《褚福棠實用兒科學》擬定[1]:(1)年齡6個月~7歲,夏秋季節多見,呈散發或流行,傳染性強,流行快;(2)常突起發熱、流涎、吞咽受限,年長兒訴說咽痛、頭痛;(3)咽充血,咽弓、軟腭、懸雍垂及扁桃體上可見直徑1~3 mm、周圍有紅暈的灰白色皰疹,數個至10余個不等,1~2天破潰形成黃色潰瘍,局部淋巴結不腫大;(4)病變局限于咽峽部而不波及口腔前部,亦不發生于齒齦及峽黏膜;(5)末梢血白細胞計數多數正常或偏高。

2 治療方法

2組患兒均予常規治療:口腔護理,局部外噴西瓜霜噴劑(桂林三金藥業股份有限公司生產),1次適量,1日3次;高熱者予解熱鎮痛藥口服退熱;白細胞增高,繼發感染者應用抗生素治療。治療組在常規治療的基礎上加服自擬解毒利咽湯治療。處方:銀花、連翹、黃芩各5~10 g,射干4~6 g,蒲公英10 g,板藍根10 g,牛蒡子5~8 g,木通3~6 g,升麻3~6 g,甘草5 g。加減:伴高熱者,加石膏、寒水石;嘔吐加蘆根、竹茹;咽部腫甚加馬勃、山豆根;陰虛加玄參、麥冬。每日1劑,水煎2次,合液取汁,分3次內服。≤3歲,每次服30~50 mL;3歲≤兒童≤5歲每次服50~80 mL;>5歲兒童每次服80~100 mL。3 d為1個療程。對照組在常規治療的基礎上予利巴韋林注射液10 mg/kg?d加入5%葡萄糖注射液稀釋后靜滴,每日1次。

3 觀察項目與統計學方法

3.1 觀察項目 所有患兒均記錄發熱時間、皰疹消退時間、潰瘍、拒食、流涎、煩躁等臨床癥狀的改善情況以及觀察有無不良反應。

3.2 統汁學方法 計數資料采用χ2檢驗;計量資料以(Ax-G±s )表示,采用t檢驗;P<0.05表示有顯著性差異。

4 療效標準與治療結果

4.1 療效標準[2] 顯效:2天內體溫恢復正常,食欲好轉,咽峽皰疹縮小,無潰瘍形成;有效:4天內體溫恢復正常,食欲好轉,咽峽皰疹縮小并逐漸消失,無潰瘍形成;無效:治療5天以上,體溫仍不能恢復正常,皰疹不愈,且有潰瘍形成。

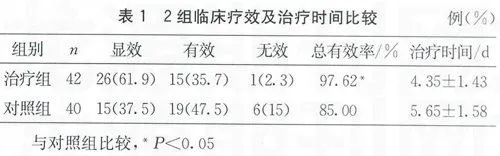

4.2 治療結果 2組臨床療效及治療時間比較。見表1。

4.3 不良反應 治療過程中2組患兒均未發生不良反應。

4 討論

皰疹性咽峽炎是兒科常見病,多發病,兒童普遍易感,傳染性強。由于疼痛影響進食,給患兒帶來極大的痛苦,及時控制病情和改善臨床癥狀是當務之急。現代醫學認為該病多由柯薩奇A組病毒感染所致,但病毒變異性大,目前尚無特效性抗病毒藥,故單用西藥治療,癥狀緩解慢,療效不甚理想。

皰疹性咽峽炎屬于中醫學“口瘡”、“口糜”、“喉痹”等范疇。《素問?至真要大論》有“火氣內發,上為口糜”的記載。《諸病源候論?唇口病諸候》中云:“臟腑熱盛,熱乘心脾,氣沖于口與舌,故令口舌生瘡也。” 《焦氏喉科枕秘》提出風熱喉痹的病名。小兒肺常不足,衛表不固,風熱之邪易外襲肌表;脾胃之體成而未全,全而未壯,兼將養過溫,外感風熱之邪內乘于脾胃,脾開竅于口,胃絡于齒齦,風熱之邪侵襲引動脾胃之[FL)][SD1,1][FQ(16*2。175mm,X,DY-W][SQ+1mm][CD=175mm][FL(K8mm]熱,上攻于口,發為口瘡。故外感風熱時毒,侵犯肺衛,循經上逆,脾胃積熱上攻咽喉而發為本病。故治療以疏風清熱,解毒利咽,消腫止痛為主。自擬解毒利咽湯中銀花味甘性寒、入肺經,連翹味苦性寒,兩藥共奏疏風清熱,解毒利咽之效;黃芩味苦,性寒,歸心、肺、膽、大腸經,善清上焦尤其是肺經實火,具有清熱解毒之效,《藥性論》稱“能治熱毒”;射干苦寒,其性善泄降,《本草綱目》稱“射干能降火”,配升麻加強清泄之性,且引藥力直達病所,散肌腠之邪而透疹;木通苦寒能上清心經之火,治口舌生瘡,下泄小腸之熱,使濕熱之邪下行而從小便排出;牛蒡子清熱解毒利咽是治咽喉腫痛之要藥;蒲公英、板藍根清熱解毒力強;甘草調和諸藥。諸藥合用,共奏疏風清熱、解毒利咽之功。現代藥理研究表明,金銀花在細胞外對柯薩奇病毒有明顯抑制作用[3];射干對常見致病性真菌有較強的抑制作用,對外感及咽喉疾患中的某些病毒(腺病毒)也有抑制作用,有抗炎作用,并有解熱及止痛作用;板藍根、黃芩均有較廣的抗菌作用,并且蒲公英和板藍根有一定的抗病毒作用[4]。由此可見,本方可使熱邪解,疫毒清,皰疹消,機體和。桂林西瓜霜噴劑由西瓜霜、黃芩、黃連、黃柏、豆根、冰片等14味藥組成,共奏清熱解毒,消腫止痛之功,直接噴于局部,內外合治,切中病機,使患兒熱清毒消而收良效。

參考文獻:

[1] 胡亞美,江載芳.褚福棠實用兒科學[M].7版.北京:人民衛生出版社,2002:807.

[2] 甄嬌嵐.阿昔洛韋治療皰疹性咽峽炎108例療效觀察[J].中國實用兒科雜志,2002,17(5):317.

[3]黃喜茹,劉偉娜,曹冬.金銀花的化學成分藥理作用研究評析[J].中醫藥學刊,2005,23(3):418~419.

[4]聶青和.手足口病流行病學及其臨床診斷與治療[J].中國實用內科雜志,2008,28(8):639~640.

(收稿日期:2011-03-07)