慈善“狂徒”陳光標

2011-12-29 00:00:00林琳

世紀人物 2011年5期

這是迄今為止,陳光標遭遇的最嚴重的一場形象危機。

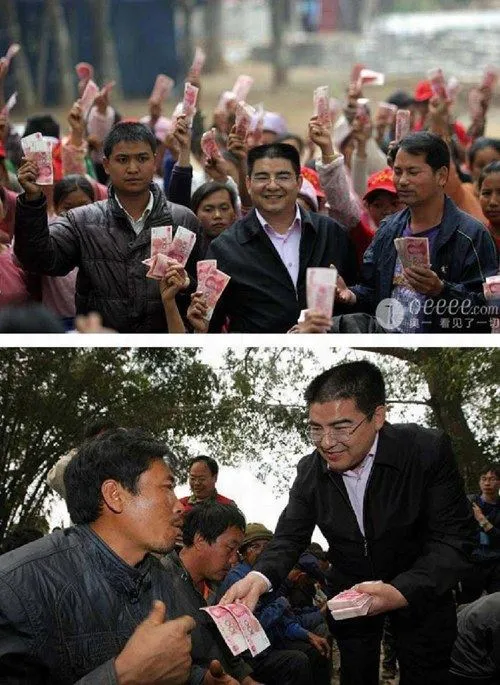

當盈江災民與“中國首善”一起高舉鈔票的照片出現在公眾面前,引起的反響之大,遠超陳光標本人的意料。而此前他的臺灣、日本之行,也頗受爭議。事實上,公眾圍繞“暴力慈善”的爭論,不過是對近年來曝光頻頻的“陳光標爭議”的一次集中爆發。

他的童年

“窮則獨善其身、達則兼濟天下”,這句睿智的古語用在陳光標的身上并不貼切。在他并不十分有錢,甚至非常貧窮的時候,就開始捐助別人。按照他的說法,這種習慣來源于父母和家庭從小給他的影響。

1968年,陳光標出生于江蘇泗洪縣,靠種地為生的父母生養了5個孩子。幼年時的陳光標比一般人對于“貧困”兩個字更有刻骨銘心的理解。他父親家中,兄弟姊妹一共9個人,餓死了7個。而在他自己兩歲時,一個哥哥、一個姐姐,也先后餓死。

小時候,他最渴望的事之一是能夠在春節吃上一塊肉。在他的記憶中,8歲之前多數情況下,家里每天只吃兩頓飯。

這種對于貧窮非同尋常的記憶,樹立了兒時陳光標最樸素的理想:“一定要脫貧致富”。于是才10歲的他,開始利用小學中午放學時間,用兩只桶從二三十米深的井中取水,再挑到離家1公里的鎮上叫賣,一個中午放學的時間可掙2、3毛錢。

除了賣水外,兒時的陳光標還利用課余時間,到村上去撿垃圾,撿破繩頭,破鞋底,打上孔后到集鎮的供銷社去賣。在暑假里,他賣過冰棍、拉板車賣糧食,在寒假就從溫州小商品市場批發鞋、帽、服裝到安徽蚌埠的鞍馬路市場或者江蘇淮陰車站的淮陰市場去擺地攤。此后他還學會了修理收音機、放電影。

他用這些辦法,解決了家里的大部分生計,從小學三年級開始,家里吃的油、鹽,用的肥皂,包括一家人穿衣的布料都是他做這些小生意積攢的錢來供給。

在學會掙錢的同時,陳光標并沒有學會摳門。小時候,如果看見別人家孩子望著他吃饅頭,他一定會掰一半給別人;他用暑假賣水掙的錢,替鄰居家孩子交學費。他說這種資助別人的習慣源于父母給他的影響:他比他弟弟大八歲,小時候經常看到母親抱著別人家的孩子喂奶,而把弟弟放一邊哭;也經常看到夏天雷雨時,他母親跑到別人家的場上收糧食,自己家的小麥卻被雨淋了。

對于他來說,危難之際挺身而出幫助別人是一種習慣。但這僅僅是陳光標的另一面。

17歲那年暑假結束的時候,陳光標掙了兩萬塊,成了全鄉第一個“少年萬元戶”。貧困的背景下,陳光標特有經商才干顯露無疑。

陳光標能走多遠?

從汶川到臺灣、日本、盈江,陳光標自己似乎正從被稱贊,滑向被拒絕甚至被批評。截止3月29日上午,陳光標一連4天沒有更新微博,這對向來行事高調的“中國首善”而言,并不常見。

微博首頁上,救災以外的最新“圖片分享”源自3月25日,他捐贈紅軍小學后收到的三張獎狀:他被譽為是“孩子們的知心人”。而很快,他還會獲頒由臺灣某文教基金會公布的“熱愛生命”獎章。

認可和榮譽幾乎在人們對“暴力慈善”口誅筆伐時同期而至。激辯漩渦中,外界對陳光標的復雜評價也映射出陳光標式慈善的耐人尋味之處。

“行善照片”引發爭議

事實上,善舉被冠以“暴力”字眼,既非陳光標所料,也非他所愿。

盡管他曾對外宣稱:當下中國正需要他的“暴力慈善”。然而接受專訪時,他卻坦言:對這一說法,自己從心底并不認同。

如今,在陳光標的微博上,前往盈江災區發錢的照片已不復存在。正是這幾張照片,成為把他推至風口浪尖的導火索。

3月16日,陳光標從日本飛回上海后轉機到昆明,帶著15萬元現金連夜坐車趕到盈江向災民發放現金。照片上,他和災民們手拿鈔票,高高舉起。有災民緊鎖眉心,有災民表情麻木,但被簇擁在中間的陳光標則一臉燦爛笑容,眼睛正對攝像機。

還有一張被廣為轉載的照片上,他站在地勢較高處,一手拿著錢,一手做出了“V”字手勢。同樣,他身邊不少災民卻面容嚴肅,眼神焦慮。據報道,陳光標當日“派錢”場面“相當熱鬧”,甚至災區的志愿者也被他捐助了100元至200元不等。

“為善必為人知”,陳光標以幾近夸張的高調宣示了自己慈善之舉的一貫承諾。不過,當受捐助人與陳光標的反差赤裸裸地展現出來時,對后者粗暴方式的批評紛至沓來。

“希望工程”發起人徐永光直接地說,“如果以喪失受贈人的尊嚴來獲得自己的某種滿足,這是一種慈善的暴力行為”。因為在現代慈善理念中,接受幫助是弱者應得的基本權利而非“恩賜”。

更多的網友開始質疑陳光標高調背后的動機。“別抹著‘慈善口紅’到處游蕩”,有評論者懷疑,陳光標“消費慈善”比“暴力慈善”更值得警惕。

對于質疑聲,陳光標并非不以為然。“我是善良的行為,怎么能和‘暴力’這樣的詞并列呢?”他強調自己只是想給災區“帶去希望和信心”,“就這么簡單”。

“我慈善有點過于急躁了”

4月25日晚通過央視拿出證據回應“慈善注水”風波后,陳光標曾宣稱,自己將不會再次對此事做出回應,他稱自己的時間和精力有限,“這是最后一次回應質疑”。

但是,5月8日晚,陳光標又出現在央視《面對面》欄目中,在回顧了自己13年的慈善之路后,首次對“慈善注水”風波引發的質疑做出了反思。面對鏡頭,陳光標首次坦言:

從1998年開始,他正式開始了慈善之路。“那年我做企業賺了二十多萬,我拿出三萬元救助了安徽一個重病的孩子。第二年又盈利時,我捐款修建了一條4.8公里的公路。”

2003年,陳光標創辦了江蘇黃埔再生資源利用有限公司,其慈善事業也越做越大。據42歲的陳光標介紹,自己多年來進行慈善活動的票據一直保留著。在陳光標提供的一個賬本里,記載了其從1998年到2010年所捐贈的累積14.13億元款物。

面對整齊擺放的各類榮譽證書,陳光標依舊高調。“這些都是我用正當渠道獲得的,沒什么見不得人的。對我來說,一億元可能很快就花掉了,而證書卻是永久的。喜歡榮譽又不是什么壞事,勛章不是用來鎖在柜子里的,而是用來展示的。”

多名受訪者反擊“慈善注水”說

“人總要有個良心,不能亂說話”

此前被媒體質疑“慈善注水”時,陳光標公司所在的黃埔防震減災培訓中心、陳光標老家所修建的公益農貿市場及老年活動中心的歸屬問題,一度成為媒體關注和質疑的焦點。

陳光標介紹說,自己的公司雖然在黃埔防震減災培訓中心辦公,但該中心是其用合理合法的手段購得,并沒有以慈善的名義向政府圈地。在陳光標看來,這棟樓屬于“慈善公益樓”,“多年來已經免費培訓了三萬人,我做的這個產業就是慈善產業。等到將來裸捐后,我會把它捐出去。”

另一個受到質疑的焦點是2006年陳光標為家鄉捐建的一處公益農貿市場的產權及租金問題,此前有報道稱,農貿市場和活動中心產權人皆為陳光標弟弟陳景標。對于該市場的產權,據了解,其管理權歸當地鄉政府。

在陳光標陪同記者前去采訪時,該市場僅有一名商戶在經營,對此他稱“自己收攤晚”。對于租金問題,該商戶介紹稱2008年之前,未收取任何費用;2008年之后鄉政府也只收取少量衛生管理費。“我認為90%以上的人,對這個農貿市場還是比較贊成的。”

泗洪縣西南崗老年活動中心所處的土地使用權人也并非陳光標,而是“泗洪縣西南崗老年活動中心”。在老年活動中心內,一名老人在接受采訪時稱陳光標每年都會給他們送錢,并且從未收過費用。“人總要有個良心,不能亂說話。”

母親哭勸陳光標要低調

此前,陳光標來到災區或者貧困地區發放現金的舉動,被稱為“暴力慈善”。當記者問“有沒有考慮將來不再采取這種現金派發的方式進行慈善”時,陳光標并沒有直接回答,而是反問到:“那些孩子在醫院看病,沒錢就要出院,看到這種情況,我不能不去救吧?我必須要拿現金給他。”

2010年9月,陳光標高調宣稱將“裸捐”,自此,他又多了一個稱號——中國裸捐第一人,這一舉動也在企業界帶來了不小的震驚。對此,陳光標表示:“這么多年來,我走過了那么多的貧困地區,我看過那么多老百姓需要幫助,我心里面著急,有很多企業家口袋里的錢太多太多,為什么我們不能把這個錢分配的更好呢?”在陳光標看來,某種意義上自己的裸捐,會給更多人帶來幸福。“社會說我作秀也好,不理解也好,他們不能真正理解我陳光標的心。我真的就是懷有一顆感恩的心,想回報社會。”

據悉,被疑“慈善注水”一事,不僅給陳光標本人,也給陳光標家人帶來了不小的壓力。陳光標的父親陳立勝就坦言說:“有些話他聽不進去,如果他能做事天知地知自己知道,不要天天張揚,就不會有今天的風波了。”而面對鏡頭,陳光標的母親更是老淚縱橫:“我們現在勸他改了,勸他要低調,不能像原來那樣。”

在節目最后,陳光標也首次承認自己正在調整,“我聽見我父母哭,聽到夫人孩子哭,我也想哭。但我還是勸孩子要以爸爸為驕傲和自豪。”一邊說,陳光標一邊笑著抹去眼淚。

“我慈善有點過于急躁了。”陳光標首次坦言。“當時我沒有考慮那么多。我只考慮,只要我自己拿出真金白銀來,讓社會去更關注慈善。”但他同時表示,在將來有可能發生的一些自然災害中,人們還會看到陳光標在現場的身影,“一定會,不會改變,絕對不會改變。”

裸捐背后的邏輯

陳光標首次進入公眾視野,并以高大的形象深入人心,可追溯到2008年那場巨大的災難——汶川地震。

地震發生后兩個小時,陳光標就調集了60臺工程機械與120多人的救災隊千里救災,救回131個生命,其中他親自抱、背、抬出200多人,救活14人,向地震災區捐贈款物過億元。有關機構稱贊他是“有良知、有靈魂、有道德、有感情、心系災區的企業家”。

陳光標形象不斷被推高。2010年9月,在比爾?蓋茨與巴菲特中國慈善行的前夕,陳光標對外宣布,他將在死后捐獻出自己的全部財產。裸捐讓陳光標在2010年成為了世人矚目的焦點。在陳光標“裸捐”的號召下,已經有超過上百名國內企業家通過各種方式進行了響應。

陳光標在致比爾?蓋茨和巴菲特一封信中說,發出倡議:每個富人應該意識到,能夠成為富人是幸運的,但你擁有的財富絕不可以僅僅屬于個人,你有責任為他人,為社會,多做一些事,更多地回報社會。

對于裸捐的意義,陳光標做出了如下解釋:“人的一生是短暫的,當我們活著的時候,能夠轟轟烈烈地為自己的國家干一番事業,創造財富,創造就業,創造文明和進步,無疑是幸福和快樂的。同樣,當我們即將離開這個世界的時候,能夠把財富歸還世界,讓更多遭遇不幸和貧困的兄弟姐妹共享,自己清清白白地離開這個世界,更是一種高尚和偉大。相反,如果在巨富中死去則是可恥的。”

“我經常說,財富是水,是身外之物。如果有一杯水可以一個人喝,有一桶水可以存放在家里,要是有一條河就該與大家分享。”陳光標的裸捐邏輯是如此淡定,他說,“我想告訴大家的是,我捐的不是錢,而是一種理念,通過這種理念來喚醒人們的靈魂與良知,并且是在呼喚這個社會的公平與正義。”

回應爭議

——“中國需要我的‘暴力慈善’”

陳光標的“裸捐”善舉以及今年以來在中國臺灣、日本等地的高調行善,在社會上不斷發酵,引發不同反響,既有人為他喝彩,也有人說他是在趁機炒作、沽名釣譽。

“在巨富中死去是可恥的。”陳光標理直氣壯地說,“你說我沽名釣譽也好,貪圖名譽也罷,我都認了。”“我就要高調做善事,如果你不服你來做,你來和我爭‘中國首善’這個稱號。”

有人稱其做法為“暴力慈善”,也有不少人建議陳光標建立基金會,或與專業公益PmsaFzde7LyEPhgmTKsIag==組織合作,從而提高慈善的效率。但陳光標稱,目前不考慮與專業組織合作做慈善,“當前我國還沒有制定完善的慈善法律,我的這種在社會上會產生比較大影響和沖擊力的慈善,恰恰能夠帶動更多的人一起做慈善。”而且“中國目前的慈善還處在摸著石頭過河階段,但我認為,中國就需要我這樣的‘暴力慈善’,來推動整個社會的慈善進步,社會對我的行為有爭議,有討論,是好事。我是發自內心的行善,我高調做慈善不是為了宣傳我個人,我從小就高調,做了好事不說出來,我心里會憋得難受。目前,成立陳光標基金會還不成熟,我只希望以后給歷史、給兒孫留下‘大好人’這仨字,就夠了。”

但在面對其行善方式,會讓人認為慈善組織不可信賴,從而不利于推動慈善事業時的質疑時,陳光標又稱,他從來沒否定過基金會的功勞和成績,很多基金會的公益項目我認為是很好的。但中國的慈善事業處在發展階段,也非常需要我這樣的富人去高調推動,人人參與慈善,讓更多的富人加入進來。我們是按各自方式去選擇行善的,我是一個愛學習的人,我會考慮大家的意見,在高調做事的同時,也會考慮符合大家的口味。

評論家劉仰曾撰文指出:“陳光標沒有基金會,他捐出的每一分錢都是真金白銀,都是自己的錢,都直接用到需要的人手中。”換句話說,陳光標用于慈善的都是“本金”,而沒有像西方首富那樣,用技巧或本金釣魚,換來別人的錢,用別人的錢,即“本金的收益”做慈善,自己撈名聲。“我確實不知道陳光標對于西方慈善的本質是否清楚了解。如果不了解,認為自己真的要向西方首富那樣‘裸捐’,那么,他的行為可以稱為‘傻’,學洋人學壞了。但是,陳光標也可能真的很了解洋人首富的慈善本質,他用中國傳統的慈善方式,反襯西方首富慈善的虛偽。以至于一些洋奴媒體說,陳光標搞得是‘暴力慈善’,即不顧接受者的尊嚴。事實上,真正的‘暴力慈善’是西方社會,比如美國黑社會慈善就是‘暴力慈善’的典型。還包括巴菲特、比爾·蓋茨到中國勸說中國富人,不久又要去印度,勸說印度富人搞慈善,在我看來,同樣是‘暴力慈善’——他們以自己‘裸捐’的光環,給其他國家的富人施加精神壓力。如果那些富人不‘裸捐’,在他們哥倆被竭力吹捧的崇高形象襯托下,其他人無形之中就成為自私自利的貪婪者。這種精神壓力,同樣是暴力……這就是陳光標的處境:如果他一模一樣地學世界首富加首善,你不過是洋人的學生,洋人是你榜樣,你只能跟在洋人后面,被洋人的崇高形象籠罩,你獲得慈善家的美名,是因為洋人崇高形象感染你的結果。你如果發現洋人首富、首善的慈善有很大的貓膩,你想用自己的方式證明洋人首富、首善的虛偽,你就會遭遇洋奴媒體的痛毆。”

事實上,陳光標的“裸捐”行動,可以被視為一些有遠見的中國富豪開始追求道德成熟的最新跡象,他們正日益在乎社會公眾的評價,將行善當作其社會形象的一個重要標志。

而從另一個角度看,陳光標高調慈善的意義和價值也許就在于嘗試。他就像一個過河的卒子,單槍匹馬地和嚴陣以待的“王”對峙。用陳光標自己的話說,“我打算多試幾種方法,希望起到火車頭作用,但愿我的經歷,可以為中國慈善事業的制度化和產業化形成做點事情。”

結語:

他的故事還遠沒結束。

他心懷感恩,也坦言社會不公。他說自己做企業10多年沒有一位政府官員幫他掙過一分錢,他說自己是中國賺錢最不易的企業家。

他也抱怨這是個物質多于精神的時代,因此他的夢想是要打破富不過三代的宿命,他希望留給子孫的財富不是物質,而是精神。

他的故事還將繼續。