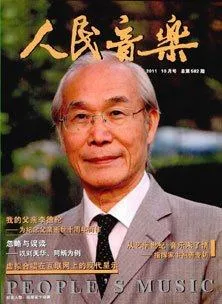

一位對我國音樂教育和音樂創作做出卓越貢獻的音樂家

可能是因為年紀大了,我今年已95歲,常常會思念一些逝去的友人,向隅同志便是其中之一。我與向隅同志相識于1936年的上海。那年有一段時期,我和《大刀進行曲》的作者麥新同志一起向冼星海同志學習指揮,因此那個時期的每個星期天,我們兩個都在約定的時間去星海同志家上課。向隅同志和唐榮枚同志夫婦也常去星海同志家,因此我就和向隅、唐榮枚兩同志相識。有一次我還看到星海同志因擔任藝華影片公司的工作后,工作較忙無暇教授小提琴,便把他的一個學生介紹給了向隅同志。向隅同志和唐榮枚同志當時還參加了一些進步活動,如參加上海文化界為紀念俄國詩人普希金逝世100周年等。

1937年全面抗戰開始以后,我遵照黨組織決定參加戰地服務隊,到國民黨張發奎的部隊從事抗日宣傳工作,于當年9月離開上海,就再未與向隅同志見面和聯系。

抗戰期間,我在李凌同志創辦的《新音樂》刊物上,看到向隅同志創作的《紅纓槍》,得知他去了延安并在魯藝教書。《紅纓槍》這首歌給了我很深的印象,它的曲調具有鮮明的民族風格,而且在詞曲的結合上緊密而巧妙,如“小東洋”三字曲調的七度下行,非常富有特點,形象地顯示了對日本帝國主義的蔑視,也反映了向隅同志在創作上的造詣和功力。上世紀40年代初,抗宣一隊在國統區演出向隅同志作曲的歌劇《農村曲》。《農村曲》是在我國歌劇創作中邁出的重要一步,之后就有了歌劇《白毛女》的創作。全國解放后,召開了全國第一次文代會,向隅同志和我都是代表,本可在會上見面,可是因我當時在剛解放不久的蘇州,工作較忙,未能與會,失去了一次和他見面的機會。直到后來我被調來北京,先在文化部藝術局后到音協工作。向隅同志也調來北京廣播事業局工作兼任音協書記處書記,才有機會見面,并有了工作上的聯系。

向隅同志作為音樂教育家和作曲家,在以下兩個方面都作出了重要的貢獻。

作為音樂教育家,他參加了延安魯藝的籌建工作,并擔任小提琴和作曲等課程的教學,為黨培養音樂人才而努力。1949年,向隅同志出任中央音樂學院上海分院(后改名上海音樂學院)副院長,主持日常的院務和黨務工作,還兼任學生政治思想指導委員會主任。他為學生講授新音樂史,擔任提琴課老師,特別值得一提的是,為了提高地方和部隊的音樂干部的業務水平,在他的努力下學院為他們開辦進修班進行培訓。以上這些,就是向隅同志在音樂教育方面作出的重要貢獻。

作為作曲家,他不但在群眾歌曲創作方面取得了卓越的成就,創作了《紅纓槍》、《打回東北去》等優秀的歌曲,同時還努力探索《農村曲》這樣的歌劇形式。這個富有民族音調特點的三幕歌劇不但在延安和各解放區演出,而且也傳播到了重慶、桂林、柳州等國統區。中國歌舞劇藝社甚至還遠赴泰國、新加坡、馬來西亞演出此劇(改名為《兒女英雄》),所有這些都是向隅同志為發展我國音樂創作所作出的重要貢獻。

除此之外,向隅同志在擔任中央人民廣播電臺副總編輯兼音樂部主任時,舉辦了各種系列性的專題音樂教育節目,如《中國民歌講座》、《民族器樂講座》、《音樂知識講話》以及外國著名音樂家作品的講座如《貝多芬交響樂講座》、《柴科夫斯基交響樂講座》等等,并邀請有關專家撰稿,為系統地向群眾普及中外音樂知識做出了貢獻。

從以上這些事跡,可以看出向隅同志對待工作的敬業精神,他的這種一心一意為人民的思想和所作的努力,將會永遠留在人們的心中。

孫慎 中國音樂家協會顧問

(責任編輯 榮英濤)