我拍《上海速寫》

2011-12-29 00:00:00顧錚

攝影世界 2011年1期

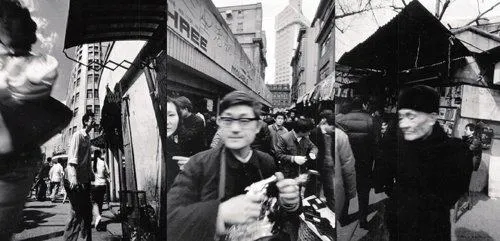

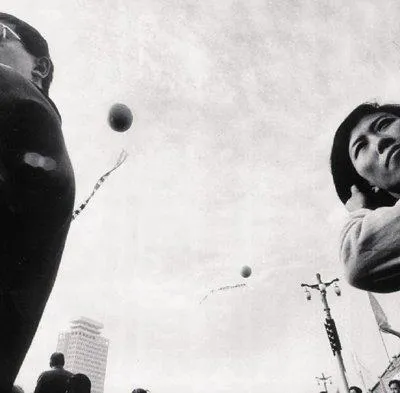

《上海速寫》系列拍攝于1980年代中后期。

1986年參加了“北河盟攝影沙龍”在上海、北京兩地的兩次展覽后,我開始考慮究竟什么是自己想要追求的。當時自己也熱衷于外國詩歌,發現自己愛好的詩都是那些表現現代城市生活中孤獨、彷徨的篇什。惠特曼的、金斯伯格的,都是我的所愛,而且似乎都與都市生活有關。

那么說到攝影,我能夠愛上什么攝影家呢?說實話,在當時愛上好攝影家的機會要比愛上好詩人的機會少得多。因為攝影在當時還真是不算普遍的事,相關信息實在太少。也正好在那時,我居然有機會接觸到了羅伯特·弗蘭克的攝影。我的小學兼中學同學給了我幾本美國寄贈給上海交通大學圖書館的《時代生活攝影叢書》,當中一本是《紀實攝影》。那本書里用相當篇幅介紹了弗蘭克的攝影,也有阿勃絲的,弗里德蘭德的。不知道怎么回事,那里的圖書館卻要把它們“處理”掉。

我的小學兼中學同學與我早在中學時就已經搗鼓上了攝影,于是拿下這幾本書給了我。我看后受到強烈震動。震動之余,還急切地把介紹弗蘭克攝影作品的文章編譯了,投給當時上海的攝影刊物《時代攝影》。不料編輯楊克林先生居然馬上采用。這可能就此埋下了我后來拎筆書寫攝影的伏筆。

當然,阮義忠先生的《當代攝影大師》中也有對弗蘭克的攝影的介紹,他的介紹也影響到我的攝影。雖然我沒有辦法模仿弗蘭克的攝影,但我同樣喜歡用照相機去呈現生活中的某個瞬間,而不是去講一個什么故事,或者絞盡腦汁地設計出一個情節。我覺得一張照片可能就像一首詩的一個句子,應該是某種氛圍與情景的呈現。而且,我也不喜歡以照片抒情,而是期待攝影能夠還我以生活的某種堅硬。所以,我的這種比較屬于“非情節性”的、而且不抒情的照片,就與當時甚至是今天的主流攝影格格不入。因此,我當然也不會想要拿這些照片去參加攝影比賽自討沒趣。

那時的上海街頭開始變得比毛澤東時代有欲望起來了。活色生香的事雖然不多,但人們也開始以街道為舞臺表現自己。城市變得比較有活力,人也變得有個性起來。總之,我感覺到了一種要走向街頭拍照的沖動。而且,事實上,上海的街頭也確實拍得出某種“像”都市攝影的東西來,只要你有自己獨特的眼光。

由于當時我在現已不存的上海照相機總廠的技校里教書,因此手中弄個拍照家什還算方便。那時常用的一個是海鷗DF135相機,另外一個是海鷗4B。在松江少年宮的朋友沈潤軍當時進了一只17厘米的西格馬超廣角鏡頭。看他不常用,于是我開口商借。他一口答應,而且還給加上一只深紅濾色鏡。于是,我的上海照片的反差也大了起來,上海的天空也因此變得黑黑的。一張我在延安東路公交車站拍攝的等車人的照片,因為深紅濾鏡把天空壓得黑黑的,就使得這些人像是身在黑夜里的荒野中。

至于膠卷,當時還有整盤的保定電影膠卷可買。所以我經常在黑夜里,把100公尺一盤的膠卷分裝成36張左右的一卷卷膠卷。因為長度估算沒有準頭,所以有時會出現卷了40多張一卷的情況。精神偶像、照相機與膠卷備齊,那么上手《上海速寫》系列的精神與物質條件就基本具備了。

當時自己出沒的街道,多選在最繁華熱鬧的黃浦區。當時上海的人比現在還少得多,但是黃浦區那個地方卻還是人多擁擠。超廣角鏡頭的好處是不用太看取景框就能拍攝下想要的景物,而且景深有基本保障,自己也不容易被人發現。因此當時胸口揣上照相機后,基本就是往人群里擠。看到有“異樣”的、“上相”的人物或情景,大致估摸一下距離與構圖就按下快門。

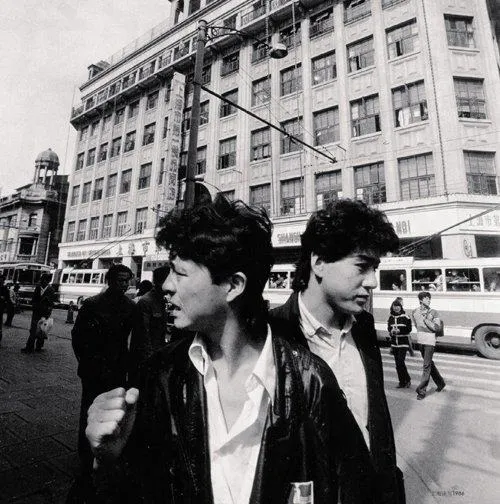

不像現在的數碼攝影,拍了就可以馬上“回放”,當場消費自己的拍攝成果。那時沒有“回放”一說,只有等回家自己沖洗膠卷后才能看到拍的什么樣子。不過這樣的等待,其實其樂無窮。我自己最喜歡的一張照片是南京路上的兩個年輕人。一個有點張牙舞爪,好像馬上就要發作,一個卻是垂頭喪氣。我至今想不起當時怎么會拍到這張照片。在沖好膠卷后,透過電燈光看到這個影像時,幾乎當場激動得要跳起來。因為這是不請自來的兩個人,卻在底片上如此配合默契,演出一個活劇場面。銀鹽攝影是把攝影這一快樂之事的快樂延長再延長,總讓你天天有個盼頭。今天盼沖出什么底片來,明天盼要把膠卷上的影像放出來。而現在的數碼攝影卻活生生剝奪你等待的樂趣。數碼攝影,有當下卻沒有盼頭。

等到照片積累到一定時候,當然想要發表。而且總想發一組而不是零敲碎打地發一張兩張。因為自己覺得,只是發一張的話,自己的攝影追求沒有辦法讓人感覺到。還算運氣好,李媚編輯的《現代攝影》在發表北河盟專題時,慷慨給予兩個版面來展示我這組在當時算是風格比較統一的上海影像。更難得的是,她還發表了一篇我有關自己的上海攝影的自述。這樣一來,我的不盡成熟的攝影觀也得以一同示人。這種一發兩個版面作品再附加自述的發表方式,在當時頗為奢侈,發表后也當然引來許多朋友的羨慕。當然,這也成為我個人攝影史上的一個轉折點。

大致上,這就是我在1980年代拍攝《上海速寫》系列的經過。

作者簡介

顧錚,復旦大學教授,1959年生于上海,1998年獲日本大阪府立大學比較文化研究專業博士學位。著有《城市表情——20世紀都市影像》、《世界攝影史》、《遮擋與穿透——當代中國攝影景觀》等。首屆亞洲攝影雙年展《生活在城市》、《城市·重視——2005廣州國際攝影雙年展》等展覽的策展人,并擔任《中國攝影》和《歐洲攝影》(柏林)等刊物的編委、美國《光圈》雜志供稿編輯等。曾獲得2001年中國攝影金像獎(理論評論)及首屆沙飛攝影獎學術獎。