為時代銘刻記憶 為歷史留下實證

2011-12-29 00:00:00

攝影世界 2011年1期

上海分社攝影部是個年輕的群體,既有80年代畢業的張明、任瓏,也有從部隊轉業的陳飛,90年代運動員出身的新華社攝影記者第一“高人”凡軍,新世紀的大學畢業生劉穎、裴鑫。他們在分社幾代攝影記者的言傳身教下,已成為新華社在大上海攝影報道的生力軍。

從他們不同的拍攝視角和各時期的創作中,我們可以發現,對于這座承載著中國發展進步歷史的輝煌城市,他們的職責不僅僅是完成報道任務,更多的是想著為歷史,為后人留下更多的史料,不辜負時代的厚愛,無愧于職業的責任。正是出于這種強烈的使命感,我在分社的幾天訪談中,看到的都是他們忙碌的身影,感受的是這支隊伍如火的職業激情。張明說得好,平時可能還要規劃布置采訪,真到大采訪戰役和突發事件關鍵時刻,大家都心中有集體、有大局,每個人都能忠于職守,也能配合默契隨時補臺,保證采訪任務和關鍵稿件的時效完成。而且越是大跨度、大縱深的采訪,這種采訪合力就體現得越突出,如果說“國家攝影隊”是別人無法逾越的身份象征,那么“老虎攝影隊”就是肯定和鼓勵了。

任瓏,1985年從復旦大學新聞系畢業,也是改革開放后分社攝影組的第一位大學生。

任瓏說,當時我是最小的攝影記者,也是什么都不大懂的新手,組里有7個老同志,每個人都帶我出去采訪。楊溥濤帶我下工廠熟悉環境,夏道陵帶我去舞蹈學校,手把手地教我閃光燈如何用,快門連動如何使,可以說拍新聞照片是在新華社學會的。1988年我被選為對外專職攝影記者,拍專題,總社攝影部的資深編輯畢玥年,不厭其煩地給我寫信,從選題、畫面、要素各方面對我耐心指導,讓我在兩個月內拍好了一個專題,引起了不小的反響,還獲得了當年的中國新聞攝影銅獎。這個專題攝影報道講述的是當年上海有一批玩蟋蟀和烏龜的人,海外報刊采用非常好。這些在“文革”年代被認為糟粕的東西,這種軟性的新聞,沒有畢玥年等總社編輯的指點和鼓勵,我是不可能很快上路拍下來的。

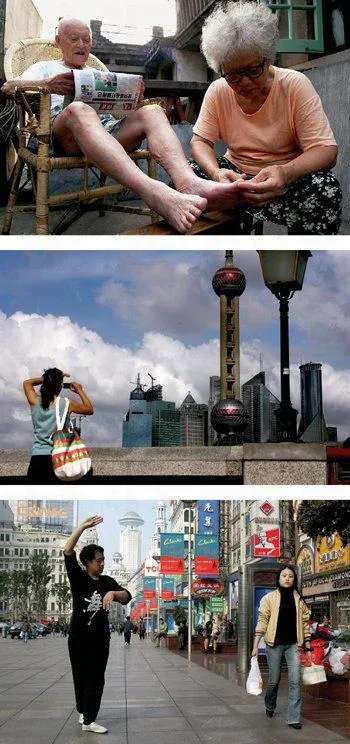

任瓏說,20多年來上海發生了巨大的變化,非事件性新聞始終是對外報道的重心,這需要記者能吃苦,善挖掘,勤思考,多開拓。上海的高架路建設使滬上人家經歷了建國以來最大的動遷,當中有多少悲喜歡郁,回頭看看《三家合用的廚房》、《楊百萬的一天》、《上海私房交易會》等照片,你會回首往昔歲月的甘苦,驚訝過去的簡樸,還有更多無法細述的歷史情結,艱難和危險的采訪經歷了很多,但最值得回味的有時是隱于民間的凡人小事。

陳飛,80年代參軍,90年代在東海艦隊開始從事新聞攝影,1997年進分社。當時分社領導提出的要求是:來個馬上能干活的,陳飛非常幸運地直接進入報道前沿。

陳飛對自己的部隊經歷有著清醒的認識,要盡快適應新華社的報道,就要勤學苦練,善領會,在拍攝中找出自己的思路和風格。他謹記“最滿意的是下一張”的格言。為了拍好“上海老街最后的夏天”專題,他用了1個月的時間,開始拍的照片中只見物不見人,后來拍到的人物都太緊張,陳飛就把一天分段拍攝,發現傍晚時分,老百姓最輕松,你隱蔽好還是可以拍到滿意的神態和表情的。

擁有軍人的歷練,陳飛成了勇敢的攝影記者,有時候近乎玩命。2001年上海APEC峰會即將舉行,在報道預備會上,領導提出開幕式的焰火照片一定要拍好,希望與以往的不同。熟悉外灘的攝影師都知道,拍攝機位肯定是黃浦江對岸浦東濱江的高樓上。陳飛到浦東濱江公園試拍過,沒感覺的平視角度,照片太沒表現力。在開幕式臨近的傍晚,他趕到浦東陸家嘴地區,憑資料片的印象,在遠洋大廈可以把東方明珠塔、外灘和焰火收進畫面。可經過繁瑣的安檢后,陳飛趕到樓頂一看就傻了:“老黃歷”害死人,遠洋大廈前已是高樓林立,新的建筑擋住了視野。陳飛只好飛奔下樓,轉換戰場。可是當時實行的是區域分割戒嚴,從這個區域出去容易,想進下一個區域就難了。陳飛雖然有濱江場地采訪證,但也不是每個區域都好使,只好斗膽往前闖,他邊打電話邊往中銀大廈走,在武警一愣神的瞬間,他進入了無人的中銀大廈,直接坐電梯到了頂層大廳,通往樓頂的樓梯封閉了。只有大廳可以架機器,結果為了營造喜慶氣氛,大廳的燈都開了,內光外透,根本沒法拍照片。當時已經8點半了,離焰火燃放時間僅剩30分鐘,陳飛開玩笑說:想當董存瑞都找不到地方。他出大廳四處搜尋,發現過道衛生間里還有個雜物間,雜物間的窗子外有個室外的鐵梯可以到樓頂,他已無暇思索,一咬牙就爬上了樓頂,剛架好相機,第一束焰火就升空了,他拍到了APEC最壯觀的外灘煙花,也在樓頂用無線網絡順利完成發稿任務。但上去容易下來可就難了,臨空一看深不見底,不敢想自己剛才是如何爬上來的,想再順原道回去是不可能了。無奈中,他打114問出了中銀大廈的服務電話,等戒嚴結束后的深夜,才在物業管理人員陪同下,從安全通道返回地面。

2004年,東航飛洛杉磯的客機起落架輪子掉下來了,上海虹橋機場緊急預案全部啟動,陳飛用最快的速度趕到機場,看到醫務人員正在準備急救,他跑上去幫助抬醫療設備,借機混進了機場,機場跑道長,風也大,從小在機場長大的他知道飛機一定是迎風降落的,就趕緊頂風往跑道另一邊跑,當他趕到時,飛機正好停在他面前,看到的恰是缺起落架輪子的一側。剛拍完,警察就到了,他拍到了獨家新聞照片。2007年,上海發生劫持人質事件,陳飛趕到了,選了多個機位都不理想,最后在對面居民樓的衛生間找了個機位,堅持了6個半小時,終于拍到了警察擊斃人質的瞬間。陳飛說,距離5米,等候6個半小時,拍攝時間3秒。這也許就是攝影記者拍突發事件的體會。

凡軍,身高1.94米,有十年江蘇省男排主攻手的運動生涯,1998年從復旦大學新聞系畢業進入分社。

看過2008年北京奧運圖片展的人,都會記得進入中國美術館時,進門的一張6米寬劉子歌劈水欲飛的畫面,許多老記都感嘆照片還有這種拍法,把運動的張力和體育的美感結合得完美無缺。這張照片的作者就是當時還不大出名的凡軍。

凡軍自謙地說,很多人說我是新華攝影第一人,是長得最高,不是拍得最好。所以,我到新華社就跟每位前輩認真學。我想自己是練體育出身的,身高、體能、賽事熟悉、現場反應都有優勢,拍得應該比別人好才行,也有些想法。要說運氣,剛參加工作一年,就憑《老虎鑲牙》拿到了中國新聞攝影的銀獎。但總覺得要在體育攝影上出點名堂。2006年出征世界杯足球賽,凡軍拍到了世界杯第一個進球。

凡軍這口氣,到2008年北京奧運會才出來,可謂十年磨一劍。當時在水立方拍游泳共有奧運攝影隊的6個人,大家輪流替換,每人看好兩個賽道。劉子歌是上海運動員,凡軍心想的是一定要拍到、拍好,雖然他的機位是泳池邊,但他要拍就必須趴在地上,因為自己太高了,他只能跑過去,半蹲著,在劉子歌出水的一霎那按下快門,并趕緊搶發照片,也沒細看。兩分鐘后劉子歌拿到了奧運冠軍,凡軍再回頭調閱照片,才發現剛才拍到的畫面竟是如此美妙,一切來得如此之快,也如此不易。凡軍終于揚眉吐氣了。

劉穎,2003年在蘭州大學獲得中國文學碩士后進入上海分社。

她個子不高,加入攝影記者的行列純屬意外,當時新華社招聘大學生統一考試,卷子發到劉穎面前就沒了,老師拿了張攝影卷子說你就先考這個吧,結果她得到的評價是文筆很好,面試也過關了。錄用時有人對她身高提出異議,認為個子不高,重大采訪搶不到點,可時間證明,每次重大采訪劉穎不僅圓滿完成任務,還時時出彩。中國國民黨主席連戰到上海訪問,記者機位已占滿了人,劉穎就用70~200毫米的長焦鏡頭,在遠處拍,背景的紅色和連戰講話貼切地融合,畫面的紅色讓人對“中國紅”充滿聯想,報刊采用效果出奇地好。

裴鑫,分社最年輕的攝影記者,2007年在南京大學獲得新聞碩士進入分社。2008年5月汶川大地震,裴鑫在分社領導的鼓勵下,只身獨闖重災區,沿途他克服困難堅持每天發稿。

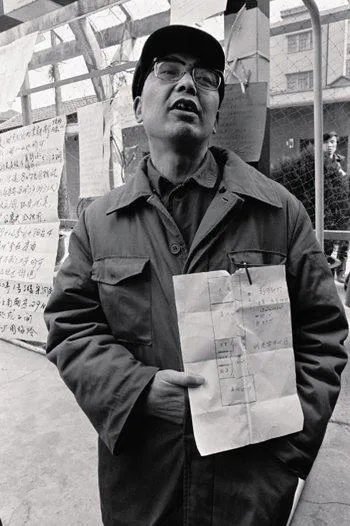

裴鑫刻骨銘心的一次采訪是2008年上海商學院學生租住房火災,那次事故有4名學生被燒死。裴鑫一早趕到事故發生地,警方已封鎖了現場。他和圍觀的學生交換證件,憑學生證繞小道進入了現場,樓里的阿姨發現他是生面孔,找警察把他架出來;他又想法混進去了,還是被發現驅趕出來。一連三次進入現場,他都被趕出來。情急中,他看見一位武警軍官在拍照,他知道這是全國消防界知名的攝影師吳學華,就走上去主動認老師,并告知自己是新華社攝影記者張明的學生,得到認可后,他追隨吳學華一直到了火災核心區,拍到了獨家新聞照片。

裴鑫平淡地說,我知道當時新華社就我在場,我必須完成任務,再多的問題和困難都要自己現場解決;我沒有退路,只能硬著頭皮往里闖,闖不過去就得智取,達到目的為止。

也許每個攝影記者都有類似的經歷,但我從小裴身上看到了一種執著,對事業忠誠盡責,為新聞而勇敢突破。