感受民樂

2011-12-29 00:00:00

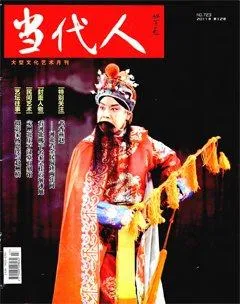

當代人 2011年12期

我是學習音樂的,看了2011年11月《當代人》有關“高洛音樂會”的專題,頗有感想。

大概是學習西方音樂太久的緣故,從小學到大學,再到研究生,我學習的音樂始終是以西方音樂為主導:七聲音階,同名大小調,平行大小調……于是便很自然地認為:西方音樂才是最正統的、正宗的,其他的音樂只是陪襯。至于那些優秀的民族音樂,只被理解為音樂天才的偶然之作,并不代表中國的音樂水平,西方音樂無論是從作品的數量上,還是系統的完整性上都處于絕對領先地位。

直到接觸了民族民間音樂這門課,我才真正認識了中國民族音樂。聽到老師對中國民族民間音樂深入淺出的講解,我茅塞頓開。中國民族五聲音階是眾人所熟識的,與西方七聲音階相比,仿佛有些單薄,但實際上,它是以這五聲音階為基礎發展而來的,非但不是落后,反而是更加先進。從“曾候乙編鐘”的出土,到“180調民歌的整理”,無一不證實了中國民族音樂的博大精深、浩瀚廣博。

音樂作為一種文化,總是存在于一定的歷史文化背景之下,并隨著歷史進程的不斷發展而不斷更新。淶水高洛音樂會以淶水、易縣所在的“后土文化圈”為中心,呈輻射狀向京南保北延伸,越是靠近中心,這種花會就越多。據中華人民共和國成立初期統計,當時淶水縣有47個音樂會在活動,高洛村音樂會是其中的重要代表。

看了有關“高洛音樂會”的專題,知道這種民間音樂在今天社會向現代化急劇轉型的新背景下,依然顯示出了它的勃勃生機,且社會影響日漸擴大。這種現象,對于我們的民間音樂、原生態藝術保護來說,有著積極的現實意義,值得研究。

衡水讀者