皇寺散記

2011-12-29 00:00:00牛之問

當代人 2011年10期

皇寺,原名叫黃寺店,距邢臺市20公里,是邢臺西北路進入太行山的重鎮,三面環山,山口向東部平原敞開,像一個精心構筑的鳥巢,歷來為兵家必爭之地。

元朝末年,元順帝被朱元璋追殺,逃進村西玉泉禪寺避難,因此后來玉泉禪寺改稱皇寺,村名改為皇寺村。

皇寺特殊的地理位置造就了它歷史上的繁華,“商旅之所湊集,衣冠士夫之所游處”,其深厚的千年文化底蘊,積淀在眾多美好的神話傳說和典故之中。

皇寺周邊,龍山、鳳山、太鳥山、臥虎山、雷公山、饃饃山、棋盤山、馬鞍山,山山相連,山山都有傳說:雷公廟、城隍廟、觀音堂、金泉寺、銀泉寺、玉泉寺,廟寺相接,座座都有故事。民國時期,邢臺說書藝人劉金貴在北京天橋講皇寺景致,半月未了,轟動京城。

玉泉禪寺

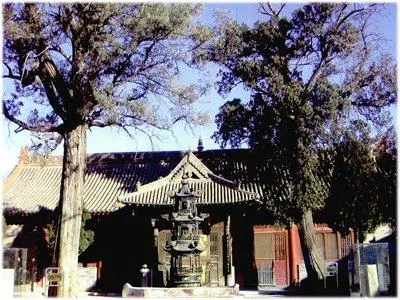

玉泉禪寺,因寺前有玉泉而得名,又稱西大寺。現存的玉泉寺,始建于唐代貞觀年間,寺內的三株柏樹——唐柏、鳥柏和茶柏,高20余米,距今已有1 000多年的歷史,當為建寺之初所植,其中鳥柏和茶柏為稀世珍品,堪稱一絕。鳥柏樹身呈百烏之狀,枝杈撐起的樹冠形如華蓋,盡棲珍禽奇鳥,和鳴奏巧,千百年來為世人樂道。荼柏因柏葉風干可沏茶而得名,飲柏茶可生津去火,明目醒神,寺里的僧人就喝這種茶,據說呷飲一口,滿室飄香。柏葉有限,不能隨意摘取,世俗之人更是難得,所以愈顯珍貴異常。三株古柏歷經戰火和雷擊,依然郁郁蔥蔥,令人嘆為觀止。

寺中大殿,飛檐斗拱,有盛唐風格,宋、金、明、清各代均有修繕。前殿供紅木雕觀世音一尊,后殿供主佛釋迦牟尼。全國解放后,玉泉寺被皇寺信用社和鎮政府占用,信用社拆掉了所占前院的山門和僧房,鎮政府拆掉了后院鼓樓改建辦公樓,兩座大殿成了庫房。1990年我第一次去皇寺,鎮政府和信用社已經搬遷,寺內雜草叢生,瓦礫成堆,大殿空空如也,高大敦實的須彌座落滿塵土,班駁的泥墻上隱約可見精美壁畫。

元順帝避難玉泉寺,是600多年前的事。傳說元順帝被朱元璋一路追殺,行至玉泉寺人困馬乏,饑餓不堪。適值表子正在灌漿,無食可就,順帝祈求上蒼,傳旨許愿,頃刻間強勁的干熱風迎面撲來,麥田剎時一片金黃。黃寺店村民消穗、打場、磨面、生火、上籠,以最快的速度給這個落魄皇帝呈上熱氣騰騰的饅頭。不管傳說真實性究竟有幾分,時至今日,這里的麥子比周邊早熟十余天,卻是事實,這或許與皇寺所處的地理環境有關。

元順帝北逃,有關記述可見于史書。據記載,公元1368年(元至正二十八年),明將徐達、常遇春率大軍掃平順德府(今邢臺)蒙古貴族擴廓貼木兒的京畿衛戍部隊,長驅北上,直逼大都(今北京)。元順帝聞訊,攜皇室王公大臣北逃塞外,元帝國覆滅。元順帝既是北逃,為何會在邢臺出現并在玉泉寺留宿?《順德府志》和《邢臺縣志》對此事均有記載,但沒有說明原因,而玉泉寺從此改稱皇寺,自然與元順帝臨幸有關。今皇寺西溝有太監墳,一說是隨駕的太監在皇寺病死,就地掩埋,另說是大太監劉瑾墓。一墳兩太監,孰是孰非,難以考證。

對于世人來說,幾百年前的元朝隨著歲月的流逝而變得十分遙遠模糊,可皇寺人不同,他們那口氣,仿佛和元順帝親近得很呢。

玉泉夕照

玉泉寺前的玉泉池,形圓如盤,池岸料石精砌,老柳成蔭。池面波光粼粼,水澈見底。泉眼噴珠吐玉,四季不枯,俗稱“流不干”。泉水繞村貫戶,注入村東一潭,日積月存,永不外溢,俗稱“灌不滿”。

傳說八仙云游至此,口干舌燥,鐵拐李用拐杖點石鑿眼,噴涌出水,是為玉泉。有水則靈動,有靈則文脈活,泉旁建寺,自在情理之中。當初,也許是一個掛單的和尚無意中遇此良泉,也許和尚深感佛緣已至,此地圣而不俗,遂頂禮膜拜,立誓造寺。總之造寺之人已淹沒在歷史的歲月里,玉泉寺卻因玉泉而保留下來。

皇寺玉泉,與古老的邢文化有密切的淵源關系。明朝宋應星在《天工開物》中描述華夏先民的琢玉技術時說:“中國解玉砂出順天玉田與真定邢臺兩邑。其砂非出河中,有泉流出,精粹如面,借以攻玉。”《明一統志》記載:“順德府土產白瓷,解玉砂”,舊版《邢臺縣志》稱:惟解玉砂產皇寺,攻玉者用之。經考古論證,邢臺西周文化遺址及西周墓地出土的大量玉器,雕琢精美,為邢臺自產,說明玉泉解玉砂在遠古時期就被先民發現應用,并為邢地商周玉石文化的形成起到舉足輕重的作用。

玉泉池原系明朝邢臺縣令陳大賓所建,池面五畝有余,池中有涼亭一座,由十八個羅漢支撐,池南岸有青石牌坊一座,四柱三跨,雕龍刻鳳,異常精美,中跨上刻“玉泉池”三個行草大字,為萬歷年間邢臺知縣朱誥所書。朱誥進士出身,是個大學者,首創《邢臺縣志》,多施惠政與民,是邢臺歷史上有名的清官,其書法剛勁有力,秀俊飄逸。由于石牌坊蕩然無存,也就無從領略朱誥所書“玉泉池”的書法風采。

現在的玉泉池為后世重修。有一年大旱,玉泉池水面縮小,皇寺村民決定挖掉池中土丘上的涼亭。這其中還有另外一個因素,即玉泉藏寶的傳說。據老輩人講,土丘下有一個修煉成精的烏龜,深夜與泉邊的石人對話,烏龜說它如果出世,玉泉就會決口,大水泛濫。兩者的對話被寺中坐禪的老方丈聽見,說聲:“大事不好!”遂起身出寺,持一口銅鍋將烏龜扣住,將會說話的石人腦袋擊落,填土成丘。村民決心揭開這個傳說之謎,以解干旱,并試圖挖出銅鍋和烏龜,其結果可想而知。今池岸邊有散落的無頭石人一對,極可能是涼亭所遺石羅漢。

玉泉池最美的景色,當在日落之時。夕陽之中,微風吹拂,池面顫動,亮如彩錦:古剎的瓦脊飛檐金光閃閃,高高的古柏群鳥翔集,遠山近巒都抹了一層橘黃色的光輝,這就是著名的“玉泉夕照”——《順德府志》記載的“邢臺八景”之一。

棋盤仙跡

皇寺村南的棋盤山,以八仙對弈留下的石制棋盤得名。相傳張果老和呂洞賓在山上下棋,一砍柴村民在旁觀看八迷,不覺腹中饑餓,吃下張果老吃剩丟掉的桃核,回頭見柴刀銹蝕如泥,刀把兒和扁擔毫無蹤影,心只生疑,便背負下山。

回到村里發現街巷房屋變化異常,更無一認識之人,摸索到原住處,問一耄耆老翁,老翁說:“吾先祖入山未歸之事,代代相傳,已歷四世矣!”村民大吃一驚,屈指算來,二百年過去了

樵夫遇仙的故事,許多地方都有流傳,內容大同小異,棋盤山的傳說,是具代表性的事例,和晉人陶淵明所寫《桃花源記》有異曲同工之妙,反映了普通百姓在頻頻戰亂中尋求安身之地的美好愿望。

棋盤山南行5公里,是仙翁山,即張果老的隱居地,張果老來棋盤山,無須騰云駕霧,徒步也就半個時辰。從各種史料記載和現存遺物分析,中國歷史上確有張果老其人,而且在開元年間入宮給唐玄宗表演過仙術。唐開元二十三年(公元735年),唐玄宗下詔為張果老樹碑立傳,今仙翁山棲霞觀前敕封仙人張果老碑,詳細記述了張果老仙跡。唐李亢所著《獨異志》記載:“玄宗朝有張果老先生者,不知歲數,出于邢州。”邢州便是今天的邢臺。

棋盤山頂的棋盤,千百年來無人能動,人盡皆知,現殘存棋盤尺許,上有整齊劃一的方格,人為所致確定不疑。棋盤山上除棋盤外還有燈桿石和多處佛教造像。棋盤旁的碑形青石,上下各有一拳頭大鑿穿圓洞,開始不知為何物。村民介紹說,這是古代的燈桿石,用來固定燈桿,燈桿上懸掛燈籠,以起到夜間照明的作用,類似海上的燈塔。早先皇寺有三處懸燈:棋盤山、饃饃山、村中棗坡,此三處是山口東接平原的制高點。直到現在,皇寺還保留著每逢春節在山頂懸燈的習俗。

棋盤山的佛教造像,大小不一,數量眾多,有盛唐風格,大概與玉泉寺同期或稍后雕琢。唐代武則天崇尚佛教,由于她的倡導,中華大國迎來了第二個造寺高潮(第一次是北魏時期),石窟造像和摩崖石刻遍布各地。北魏佛像的秀骨清相、婉雅俊逸的風格在唐代佛像中明顯消退,代之以健康豐滿的形態,面容莊嚴、尊貴、典雅:在雕刻手法上,圓刀代替了平刀,衣褶更宮飄逸和流動感。棋盤山的佛教造像,具有上述特點,佛龕高50到120N米不等,佛像為立姿,形態各異,背后頭光火焰紋線條流暢,雕刻精美,但面部損壞嚴重。新版《邢臺縣志》記述為八仙浮雕,顯然有誤。

古風遺韻

皇寺原有寨墻,四方有門,寨門有閣,俗稱“藁”。玉泉水自上而下,繞村貫戶,注入“灌不滿”,經地下暗河,在邢臺北城噴涌而出,是為達活泉。早在明朝初期,邢臺縣衙發布公告,明確在皇寺起集設市,“縣治西增一市集,民便于交易”,說明當時皇寺的商品經濟和對外貿易十分發達。

民國至抗戰爆發,是皇寺的鼎盛時期。順德府一城四關四道山川的山貨和藥材均在此集中交易,經水陸兩路運往山東和京津,平原的糧食和棉花布匹由馬幫和駱駝轉往山西樂平,再銷往各地。據民國三十二年《邢臺縣志》記載:栗子佳者鬻遠方,得善價,柿餅銷售各處,酸棗仁行銷云貴,橡實殼作染料,賈客捆載而去者歲以千萬,京都謂之透骨青。東藁門內的南北大街,遍布山貨店和藥材行,每逢集日人喊馬嘶,走卒販夫,車推肩扛,叫賣聲不絕于耳。飯莊、客棧、貨棧、車馬店、雜貨店、棉布莊、放賬莊等應運而生,這些店鋪分列在東西大街上,清一色的二層瓦樓,著名的有老字號“復興館”飯莊、“六合居”車馬店、

“恒源祥”糧棧、

“裕盛源”放賬莊等。“復興館”二層樓上為客房,下為餐館,后院有油坊、馬房和柜房,大掌柜自劉多田始傳至劉萬和,已歷五代。據劉萬和之孫、現年59歲的劉春秋講,其祖父經商有道,聰明睿智,見識非凡。有一年,一天津客商來皇寺販柿餅,在“復興館”打尖,點飯“臥果”,天津話“臥果”,無人能懂,劉萬和沉吟片刻,說道:“這是掛面湯外加荷包蛋啊!”客商大喜。還有一次,河南客商點菜“炮打滑縣“,跑堂的伙計面面相覷,不知如何是好,劉萬和琢磨出炒肉片上蓋雞蛋餅,令客商著實滿意。皇寺當年之繁華,由此可見一斑。

皇寺繁榮的商業和對外貿易帶動了文化的發展,西方宗教勢力趁機而入。據老年人回憶,民國時期,活躍在皇寺的有德、意、美、荷蘭等八國傳教士,他們穿行在皇寺的大街小巷,混跡于鬧市的人群里,皇寺的兒童叫他們鬼子,有個叫詹姆士的英國傳教士指著自己的鼻子說

“這樣不好,在我們國家,叫你們鬼子,你會高興嗎?”

抗戰爆發后,駐邢日軍為封鎖我抗日根據地,實行禁運,繁華的皇寺一下子衰敗了。1938年四月初八,駐邢日軍縱火焚燒店鋪,皇寺頓成火海,棗坡上的燈桿,千年古鎮的標志,在風中緩緩倒落……

皇寺現存十座古橋,青石單拱不知建于何年代,其中六座橫跨玉泉河,兩側欄板完好。遠遠望去,層迭起伏,錯落有致,宛若江南水鄉。兩岸的房子,多為明清時期民居,青石墻體平整光滑,與岸堤渾然一體,高聳巍峨。這些大戶人家庭院深深,臨街開大門,沿河開的是后門,青石臺階通往橋下,方便洗菜搗衣。河側留若干口,有時洗萊不慎將籃子掉落水中,須到下一豁口撈取。臨河的戲樓,曾是皇寺的亮點,每年的10臺大戲,都在這里上演。在燈光燭影里,在臺下潺潺的流水里,搖曳若粉面人生的舞姿,和著悠揚的絲竹管弦,吸引著四方的商旅和朝山的香客。

皇寺褪盡了鉛華和顏色,失去了昔日的熱鬧,多了一份平靜和質樸。走在長長的街上,可見當年幸存的磚樓和店鋪,明柱,高臺階,烏黑的木板鋪門。幾乎每個巷口,仍橫陳著一個大大的上馬石,幽長的石巷望不到頭。“復興館”舊址,樓房變成了平房,從街上后退兩米,顯得局促狹窄,劉氏后人,經營著雜貨鋪,來買東西的人,都是本鎮村民。

皇寺的墻根下,石巷口,依然廢棄的石米臼、石馬槽、石碾磙,任風雨剝蝕,記錄著原始古樸的自耕農生活,驚嘆著世事的變遷。石柱礅、殘碑石、上馬石,與雜草相伴,印證著曾經擁有過的燦爛輝煌,在落泊寂寞中承受著歲月的塵封與無奈。

(責編:孫