感受麗江

去云南出差,朋友再三叮囑:“一定要到麗江去!”

這是一次詩意的呼喚,也是一次神奇的旅行。抵達麗江已經是晚上9點鐘,我們下榻于龍森大酒店。踏入這家四星級酒店,仿佛進入了另一個時代。四周墻壁上布滿了巨幅黑白照片,反映的正是上世紀二三十年代的麗江與納西族人,拍攝者是美國人約瑟夫·洛克,他是最早把麗江和納西族,特別是東巴文化介紹給西方世界的人。

第二天一大早,踏著清晨的陽光,我們驅車直奔玉龍雪山。遠遠望去,那一字排開的18座山峰,高峰猶如昂起的龍首,其余諸峰宛若脊背,山頂積雪覆蓋,山腰云海翻騰,簡直就是《周易》乾卦“飛龍在天”的卦象。當逐次登上潔白的玉龍雪山,仿佛在檢閱一年四季,真所謂“一山有四季,隔里不同天”。在“游人止步”與“嚴禁進入冰山”的4680米極限處,環顧那鱗次櫛比的一座座山峰,我久久不愿離開。一切是那樣的靜,只有飄舞的雪花撩撥時空。在那一刻,我豁然明白,人們之所以要不遠千里,遠涉重洋,甚至備上氧氣瓶登上似乎沒有多少景觀的玉龍雪山。原來是為了向潔白朝圣。

走下玉龍雪山,我們沿途走進了以白沙壁畫而聞名于世的大寶積宮。在歷經滄桑的白沙壁畫前,我仔細品味融合了佛家、道家等多種宗教文化的每一幅壁畫。殿頂中央藏文大明符咒的八卦符號吸引了我的注意力,但那八卦次序的排列怎么會既非傳統的先天八卦方位,又非后天八卦方位呢?我百思不得其解。

下午兩點多鐘,我們參觀了東巴文化研究所以及麗江古城的龍脈所在——黑龍潭泉。在這里,我了解了古代納西族文化載體——東巴教、東巴經和東巴文。順著黑龍潭泉水流的方向,我走進了沒有城墻而以水系為坐標的麗江古城。水車一輪一輪轉動,仿佛在翻開歷史的歲月,又仿佛在翻開游人急切的心情。麗江不是江,但有水。這水彎彎曲曲,分支分流,將古城自然分割,數不清的石橋、木橋又將分割的古城串聯成為整體。

很多人喜歡把麗江比作江南,小橋流水、詩情畫意,我卻有著不同的感受。麗江有她自己獨特的靈魂與氣質,這蛛網般的水系,不計其數而又隨意搭建的小橋,構成麗江的經絡與血脈,延續古城的生命。于是我離開人群,沿著水系走向一條條小巷。小巷彎彎,小巷深深,兩邊是打滿歷史印記的古老屋舍與墻垣。我靜靜解讀這些凝固的歷史符號,欣賞墻垣上每一片瀟灑的青苔與肆意開放的小花。

就這樣我一直走著,走著,最后駐足于一家小書店,選購了10余冊有關東巴文化、納西族歷史文化以及西南少數民族的資料書籍,掂掂分量,足有10余斤。麗江的夕陽好像比內地落得晚些,天上下起太陽雨。在一個小橋流水的納西人家,我津津有味地品嘗納西族風味的菜肴。不!毋寧說是品味納西族悠久而神秘的文化與歷史。

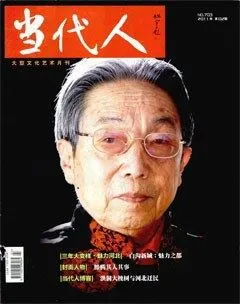

晚上8點鐘,我準時坐在了宣科的納西古樂堂,座位是64號,恰巧與我鐘情20多年的《周易》64卦暗合。廳堂里座無虛席,舞臺上擺放了各種各樣的納西樂器,臺中央上方正是大寶積宮殿頂八卦環袍下的藏文大明符咒圖案。我恍然大悟,原來這東巴文化是漢文化、藏文化的結合,又是漢藏文化的融合,那八卦環抱下的藏文大明符咒圖案不就是漢藏文化結合、融合的結果嗎?“各位先生、各位女士,大家好!”飛揚的思緒被一句漢英雙語的問候所打斷,我的目光聚集在主持人身上。只見他身著長衫,皮膚黝黑,戴了一副眼鏡,氣度非凡。此人就是挖掘納西古樂并把她推向世界的傳奇人物宣科,他淵博的學識,漢英雙語的幽默主持,讓所有的觀眾陶醉、傾倒。我忽而鼓掌,忽而喝彩,忽而又沉思,情不自禁是當時最為恰當的描述。在這樣的氣氛中,我領略了宣科的風采。欣賞了真正的納西古樂。盡管時間只有短短一個小時,但感受深刻,勝似以往欣賞的任何一場音樂會。

音樂會結束后,我買了音樂會的光碟以及介紹宣科、宜科參與翻譯的《宣科與納西古樂》《中國西南古納西王國》等書籍,并請宣科先生簽字留念。

回到酒店,我捧起了《中國西南古納西王國》,作者便是美國人約瑟夫·洛克。書中圖文并茂,百余張照片把七八十年前的麗江和納西族活靈活現地展示在我面前。這一夜沒怎么睡覺,把兩本厚厚的書籍翻閱一遍。翻閱中發現,洛克與宣科、宣科與納西族、納西古樂與宣科,看似偶然,但其中有一定的必然。宣科的祖輩是明朝嘉靖年間從安徽宜城移民到云南鶴慶的漢人,曾祖母是納西族,祖母是藏族康巴貴族。當年洛克在麗江一帶考察期間,宣科的父親宣明德就一直服務于洛克,不僅能說七種民族語言,而且能講一口流利的英語。我想,這或許就是宣科弘揚納西文化,開發納西古樂的根源,更應該說是歷史選擇了宣科。

短短的旅行就要結束了。在這里,我用心感受古老的文化,鮮活的古域,質樸的人、自然的美、如詩的景、濃郁的情……飛機起飛時,我再一次俯視麗江古城的夜晚,閃爍的燈火融入了星空。

再見了麗江,再見了納西族兄弟,我會永遠記住這次旅行,那沉甸甸的書籍會滿足我的思念。

(責編:孫