會所傍古

2011-12-29 00:00:00初美

北京紀事 2011年7期

央視名嘴芮成鋼的一條“建福宮變成全球富豪專屬會所”的微博把故宮博物院推上輿論的風口浪尖。無獨有偶,媒體隨后披露,南京美齡宮經常對外承辦婚宴,世界文化遺產的承德避暑山莊內建“豪華私人會所”。“古建文物傍會所”似乎正在成為一種趨勢。盡管一朝天子一朝臣的封建時代早已淹滅在歷史的洪流之中,然而投機者們卻悄然將宮殿古跡興建成豪華會館,向中產階級販賣著皇家體驗。古建文物該不該傍上會所?一時間各種爭論和質疑甚囂塵上。

故宮“會所門”事件回顧

有著600年歷史的金碧輝煌的紫禁城先后住過明清兩朝24個封建皇帝。從古至今,它都是至高無上的權力與地位的象征。雖然如今老百姓可以進入故宮參觀,但事實上這種參觀和隔靴搔癢沒什么兩樣,真正能踏進宮門甚至在故宮吃一頓御膳那才叫殊榮。建福宮就是這樣應運而生。

就在這個初夏,故宮深陷“三重門”。先是“失竊門”,故宮展品被一個小蟊賊盜走。再是“錯字門”。竊案告破,故宮博物院向警方贈送“撼祖國強盛,衛京都泰安”的錦旗。網友質疑稱,“撼”字應為“捍”。三是“會所門”。央視主持人芮成鋼披露,故宮的建福宮已被改成一個頂級富豪獨享的私人會所,500席會籍面向全球限量發售。

“會所門”中的建福宮花園建于清乾隆五年(1740年),收藏著乾隆皇帝最鐘愛的珍奇文物。然而,隨著1923年的一場神秘大火,整座花園連同無數珍寶一夜化為灰燼。1999年由美籍香港地產商陳啟宗建立的香港中國文物保護基金會捐資在火場廢墟上復建,于2005年竣工。

2011年5月,一知情人爆料,他與百余名長江商學院CEO班學員均收到一份徽標為紫禁城建福宮的“入會協議書”。

為了證實這個消息,芮成鋼爆料,前兩天一個外籍導游曾驕傲地說,他剛將一位美國億萬富翁的全家單獨安排在故宮不對外的宮殿里晚宴。因為這里推崇的是五星級酒店服務標準,頂級高端會員制度以及極致中國皇家生活體驗。一開始,故宮新聞發言人馮乃恩還在抵賴此事,等到入會申請表、招聘公告、圖片資料等更多證據材料被一一展示于網上之后,故宮管理機構改口,稱此事是承擔建福宮花園接待服務工作的北京故宮宮廷文化發展有限公司為了補償支出,擅作主張,擴大服務對象、發放所謂入會協議書。

“當年美籍香港地產商陳啟宗捐款1400萬美元修復建福宮。完工后移交故宮管理部門。他肯定沒想到有一天故宮會用這種方式回饋他的好意。故宮屬于每一個中國人。”最先曝光此事的中央電視臺主持人芮成鋼在微博上說。

5月14日,有網友稱自己就曾受邀參加今年4月23日舉行的建福宮會所開幕式,并收到了會所方面的入會邀請。該網友稱,“參加開幕式的人有100多人,大部分是長江商學院CEO班的畢業學員。”

不久,香港《文匯報》北京新聞中心執行總編輯彭凱雷在微博上回應稱,參加4月23日建福宮開幕式的來賓中包括了“沈南鵬、王中軍、梁信軍、蘇芒等頂級人士,會后均接到了建福宮方面的入會邀請”。(沈南鵬系攜程旅行網的創始人,王中軍系華誼兄弟傳媒股份有限公司董事長,梁信軍系復星集團創辦人,蘇芒系時尚傳媒集團出版副總裁、《時尚芭莎》雜志執行出版人兼主編)。

盡管故宮與爆料人各執一詞,但明眼人一看便知,故宮這個公眾文化場所正以私人富豪會所的名義,為有錢人享受特權開方便之門。

建福宮成為私人會所的消息令社會上掀起“故宮應歸誰所有”的巨大爭論。事實上,故宮作為國家的文物保護單位,是老祖宗留給所有子孫后代的遺產,是全民的故宮。故宮博物院不過是受全民的委托管理故宮。

然而,故宮正在從全民的故宮,蛻變成有錢人的故宮,也成為管理者牟利的工具。雖然建福宮此次成為“故宮風波”中人們爭論的焦點,事實上與故宮名目繁多的公司群相比,建福宮只是“小菜一碟”。故宮還與其他企業合資組建了北京故宮文化產品開發有限公司、北京故宮宮苑藝術文化發展(有限)公司等30來個企業,還有太多看不見的生意。

歷數京城古建里的私人會所

老楊是北京一家房地產公司的掌門人,和那些富起來就玩低調的有錢人不同,老楊是一個頗為高調的人。這種高調體現在他生活的方方面面:住在溫榆河畔的別墅里,開著豪車卡宴,發型必須由東田造型來打理,夫人生孩子得去香港,為的是拿了香港籍好讓孩子在北京上國際學校,連孩子的百日宴都是在京城著名的高檔私人會所香港馬會舉辦的。同時,他還是北湖玖號會所的會員。北湖玖號會所坐落于朝陽區安外北湖渠,建筑面積8000平方米,原是明朝的御獵園,清朝的屯兵重地,號稱“北湖九營”;同時也盤踞于京承御道邊,是清帝移駕避暑山莊的必經之地。對于老楊這樣的財富精英,私人會所已是他生活中不可或缺的元素之一。他的秘書開玩笑地說,如果老楊不在公司,那么他很可能就在會所,如果他不在會所,那么他很有可能也在去會所的路上。身為香港馬會和北湖玖號兩家會所的會員,究竟是什么吸引他如此鐘愛私人會所?任由手中芬芳醇和的雪茄裊裊盤旋,老楊略略沉吟了一下說,他是一個左撇子,但每次到會所無論是他的房間設置還是餐桌上的餐具擺放,都會整齊劃一地擺放在他的左側。這就是會所給他帶來的貴族般的感受。他的一切嗜好都會被會所記錄在案,他的每一次光臨都感覺到十二分的妥帖。除此之外,兩家會所的會員藏龍臥虎,他希望在同一個層面上做社交、發展業務,不希望有很大落差。他尤其喜歡和朋友們在北湖玖號的球場打高爾夫球,北湖玖號的球場設計很大氣,養護很好,球道設計每洞都有自己的特色以及難度。不過老楊認為令北湖9號會所長盛不衰的是它始終如一的貼身服務,從他進球場大門起就被所有人關注并照顧著,工作人員叫得出他的名字,引導著他前往每一個功能區;球童在打球的全過程服務,訂餐之類的瑣事有球童助理幫助完成。這種專屬而到位的貼身服務,是北湖玖號最具競爭力的核心。

像老楊這樣癡迷于會所的精英人士還不少。富人扎堆的地方,必定有會所。也可以這么說,會所儼然已成為一種文化,會所現在已經成為身份和地位的象征。所謂頂級會所,除了入會費高昂,對會員身份也有嚴苛要求,一般采用“會員邀請制”招納新會員,即必須通過原有會員的介紹并經過身份審核才能入會,保證會員素質和身份品位相近。會所的功能和設施類似五星級酒店,不同的是,會所的客人是相對限定的,會所給會員帶來的更多的是人性化的服務和歸屬感。

如今北京大大小小的會所會館加起來大概有一萬家左右。會所大都建在城市中心公園、重點文化遺產保護單位區域,這些地方原本應該是公共資源所屬,應該屬于大眾共享。然而先富起來的一部分人對于商務、公關、休閑的需求,催生了會所經濟,并且悄然地侵蝕了古建等公共資源。

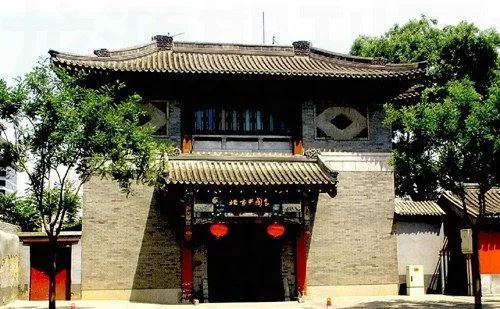

占用古建的私人會所還有港商鄧永鏘的中國會,用的就是康熙二十四子的府邸,江湖上稱之為北京頂級四大會所之一,常駐會員入會費為15000美元。

中國會位于西城區西單西絨線胡同51號,距繁華的西單只有咫尺之遙,是清朝康熙二十四子的王府,院落本身是中國重點文物保護單位,1995年,港商鄧永鏘修繕了這座400年前的王府,并且把當年流失的王府物品盡量尋回,原汁原味保留了其古樸的風貌。青磚灰瓦、雕梁畫棟、宮燈古槐,縈繞著當年皇家金盞玉碗的厚重氣息。有會員曾說,“這里一切都是古董,只有人是新的。”大概正是因為這種獨特的中國特色,中國會接待過無數外國元首和各界名流。關之琳的生日Party、鞏俐的北京婚宴也是在這里擺的。

據說當年法國總統希拉克在北京簽署《中法聯合聲明》后,神秘消失了數小時,其實這位對中國文化研究頗深的總統,正是抵擋不住四合院的誘惑,跑到中國會感受中國帝王生活去了。

去過中國會的某公關公司客戶經理趙大奇表示,他“超級喜歡這里的建筑,標準的王府宅邸,庭院深深的感覺,第一進院子西廂房是兩層的,為會員提供住宿服務。長征吧就像個大書房,書架上擺滿了各類書籍,只可惜為了迎合酒吧的氛圍,光線超級暗淡,完全不能看書。酒水很貴,不過來這里就是找氣氛找感覺的。可惜現在長安街新造的高樓,背景已經被破壞了。”

像“中國會”這樣將幾百年歷史的文物級別的宅子用作純商業用途的,京城里不在少數。和故宮職能最接近、位置也最接近的太廟也沒逃脫商業化的命運。太廟位于天安門廣場東北側,是明清兩代皇帝祭祖的家廟。記者探訪時,北京市勞動人民文化宮(太廟)正殿大門緊閉。門外的通告牌告知,殿內“正有活動舉辦,謝絕游客參觀”。文化宮一名工作人員稱,殿內正在舉行一個著名畫家的個人畫展。京城文化媒體和時尚媒體記者們對于太廟的這種情形非常了解。蒂凡尼(Tiffany&Co)、凱迪拉克、菲拉格慕(Ferragamo)都曾在太廟舉辦過奢華的派對,演出上有最近的電影《關云長》首映禮,還曾辦過書畫展、斯坦威鋼琴演奏會、呂思清的小提琴音樂會等等。

“拍電影、書畫展、晚宴、產品發布會、文藝演出,太廟經常承辦此類活動,收費不菲。在大殿內和廣場舉辦活動,每日收費為80萬至100萬元左右。”太廟的工作人員這樣告訴記者。他們委婉地表示門票價格太低,無法維持正常的運轉。太廟如今因場地和歷史地位的緣故,幾乎成了大品牌發布會的首選,劇組也可以進入太廟拍戲,連續數天使用,價錢還可以商量。文化宮下設的活動部負責承接及組織協調此類活動。工作人員向記者展示了一份名為“文化宮(太廟)活動場地報價表”,上面顯示場地租用8時至18時為日場、18時至22時為晚場。根據報價表,大殿內和廣場早晚場的日租金為50萬元,其他項目收費每項10萬元。租用大殿平臺、無色門內廣場等場地的收費為每場20萬元。

地處頤和園東門的安縵頤和酒店,盡管極力低調,但還是名聲在外。住在這里的客人,可以通過酒店里的小門直接進入頤和園;在安縵頤和散步,抬頭就能望見皇家園林。安縵頤和的舊址是清代德和園大戲樓的戲班子表演前的排練地,而餐廳則是大臣晉見慈禧太后前的等候室,還有藏匿在私人通道后的幾間房間是御藥房。由于客人中有不少外籍人士,酒店的餐飲多為“中餐西做”,比如日本主廚糅合法式烹飪技巧,結合粵菜、日本飲食制作的法式粵菜和樹懷石料理。安縵頤和每個房間的布置都極為考究。地面以中國宮廷傳統的金磚鋪設而成,經特別打磨后更加光澤典雅,而外露的木質天花板則保留了傳統屋脊的橫柱韻味。套房配備了仿明朝風格的家具,古色古香滿屋,但也加入了現代設計元素,整體設計既仿古,又不失新亞洲風格的現代舒適感。

類似的還有東城區地壇公園北門的乙十六會所,粗粗看上去很不起眼,頭一次來這的人都容易錯過,只在高墻門口處懸掛兩處牌子,牌子上只寫:“乙十六”三字而已。探身進得院內,只見宅深院靜,幽林麗景,花木扶疏,古色生香,卻原來是一個商務會所,大名“北京乙十六號商務會所”。這個院落正是當年皇家大典時帝王休息的行宮。每年,明清兩朝的皇帝們必到地壇祭地,祈求國泰民安風調雨順、五谷豐登社稷永固。門前的迎客松四季常青;院落中的銀杏樹已經有百年歷史;樹前一座轉運臺是歷史遺留下來的見證,每次來此地的客人都會順時針觸摸此臺,以祈求好運。當年的繁華盛景,依然能在雕梁畫棟中尋見蹤跡。如今,帝王不在,尊貴猶存。這里是名人和明星們心儀的婚禮場地,劉燁的婚禮讓乙十六會所外等滿了娛記。選這兒,因為夠大氣,夠私密,持邀請函者方能入內。

被改作他用的古建還有前門23號。在前門東大街,老火車站的斜對面,有一個不起眼的院落大門。磚石的影壁,印著幾個低調而又矜持的大字:前門二十三號。院內一座座磚石和花崗巖建造的小樓安靜地立在四周。前門23號所在地的前身是清末美國駐中國公使館,同樣為北京重點文物保護單位。1903年,由建筑師Sid H. Nealy代表美國政府組織興建,5座低層建筑圍著中央一塊3000平方米的草坪。小建筑群展示了新古典主義西方建筑設計風格,與天安門遙相呼應,成為東交民巷一帶地標性建筑,也是從清朝到現在唯一保留完整的外國使館區建筑群。1951年到1953年,一些殘存的公使館被政府官員用作住宅。當時的外交部部長及副部長也曾將其作為過辦公室。“文革”期間,周恩來總理大部分時間在這里辦公,還在這樣一個與中美關系有著獨特聯系的地方秘密會晤了時任美國國務卿的基辛格博士,那是1971年,中美還沒有建交。到了上世紀80年代,這里被重新翻修成為前門國賓館。

隨著歲月的流逝,公使館區的很多建筑破損失修,取而代之的是現代化高層建筑。2005年4月,The Legation Quarter Ltd將這里租下,以“文化啟動生活”的理念重新改造此院落,定名前門23號,將其打造成為京城最高端的精品生活消費場所。2008年5月,出生美國的華人律師、餐館老板和生活享樂主義者李景漢開發的前門23號正式開業。在這座院落中,不僅有法餐廳、日餐、意大利餐廳和百達翡麗等奢侈品牌,還有一家著名的畫廊天安時間當代藝術中心,整個院落包含吃喝玩樂、購物、藝術,堪稱一座豪華會所。

“天地一家”也是一個古建改造的餐飲會所。它位于長安街邊,南池子的牌樓往里50米,它幾乎是京城豪華奢宴的代名詞。這座青磚大宅子前身屬于內務府的宮庫區,是不能隨便出入的禁地。旁邊的古河道,名叫菖蒲河,古稱“御溝”,正名外金水河。這家守著皇城根的餐廳由香港設計師打造,外觀上紅墻綠瓦,典型皇城格調,門口的火麒麟磚雕,古意盎然,內部是中國古典風式,墻體一律灰黑色,威嚴寧靜。店內布置講究,字畫有二玄社復制的一批臺北故宮宋畫,還有名家臨摹的張緒、懷素等人的草書字帖和昭陵六駿,也有王世襄老先生專門送給天地一家的墨寶。菜系包含了御府京魯、潮粵江浙等,特色火鍋的食材與燒制都極為講究。

古建筑可不可以用作商業用途?

到底古建筑可不可以用作商業用途?應不應該用商業用途的收益反哺文物保護?這個問題的答案并沒有那么絕對。和拆除古建筑蓋新樓相比,人們更傾向于發現古建筑的新用處,以此保存它,維護它。

古建專家認為,對古建的利用,也是古建價值的一種實現方式,且其中不排除部分經營是由于相關部門對古建維護的經費投入不足。但對于利用不合理的,應該予以糾正。根據《古建筑消防管理規則》第十二條規定,禁止利用古建筑當旅店、食堂、招待所或職工宿舍。禁止在古建筑的主要殿屋進行生產、生活用火。

香港政府曾在2008年興起了“活化歷史建筑伙伴計劃”,將1800年興建的香港水警總部以招標的方式進行商用開發,是香港歷史上首個批出給私人發展商營運的法定古跡。

建福宮的問題在于,它的商用過程不透明,管理者欲蓋彌彰。如果不要經營,則開支要由納稅人負擔,而且可能由于經費短缺而影響文物保護和開放。當然,如果引入經營,雖然減輕了納稅人負擔,獲得了文物保護資金,但也會干擾古建的維護。所以,要不要經營各有利弊,這時候就需要公眾來權衡和決定,只要是公眾認為更符合他們利益的,那就是公益的。

故宮目前向公眾開放的面積只有30%左右,同樣,在超過150萬件的文物中,公開的不過1萬件,不到1%。其余沒有開放的地方或年久失修,或被占用,而游客支付高票價只是遠觀建筑而已,這既浪費了珍貴的文物資源,也讓國民得不到人文熏陶。故宮有16.7萬平方米的古建筑40多年從未進行過大修。故宮陳列幾十年改進不大,現代化安全照明未能引入,參觀效果差,觀眾不滿意。其主要還是經費短缺所致。所以如果能引入經營,對游客和社會未嘗不是好事。重要的是,公益部門的經營(包括門票經營)所得,必須是用于自身的開支和發展。比如在美國,有的公益部門收入甚至超過開支,但盈余部分必須投入部門再發展,政府也依然會把你作為免稅部門。

也許我們可以借鑒臺北故宮的做法。臺北故宮博物院院長周功鑫在接受大陸媒體采訪時表示,“臺北故宮所有的經費收支,來自政府,也會返回政府。我們門票去年是3億多新臺幣,禮品餐飲去年是6.8億多新臺幣,扣掉成本人力,還會有一兩億的收入。大部分進入公共財政,一部分進入藝術基金。在臺北故宮網站上,你可以很容易查到,詳細到雇用了多少人,每一分錢的用途。”

(編輯??馮嵐)

?icarusfeng@126.com