攝影“怪才”劉憲龍: 詩意世界與生活

2011-12-29 00:00:00歐陽潔王玉

北京紀事 2011年3期

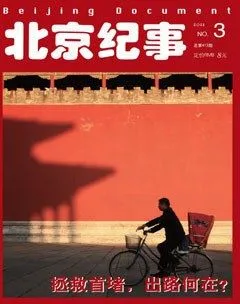

京城里有這么一個“怪人”,他是小有名氣的攝影師,卻對地下室生活情有獨鐘。他把廢棄在草地上的瓶瓶罐罐視為花,把喧囂的馬路噪音當成音樂,把騎自行車的人視為飛翔的海燕,路上的行人則都是舞者……他用獨特的方式觀察這個世界。在他眼里,一切都是那么有詩意和情趣……

以相機為畫筆、

大地為畫布的“行為藝術”

劉憲龍從小酷愛油畫,1984年,劉憲龍得到了一個到魯迅美術學院進修兩年的機會。在美院上學的期間,劉憲龍背起畫架、方便面、照相機、三腳架“四處流浪”,只要是“有感覺”的地方,他就把“行頭”就地擺好,開始作畫。無論是鮮花遍野的山坡,還是滿是污物的水溝,在劉憲龍的眼里,都是“素材”,而劉憲龍最愛的,還是東北農村那種淳樸的人文氣息。

“那幾年的春節,一過了凌晨十二點,我們連餃子都顧不上吃,就得收拾東西趕去黑龍江農村,”劉憲龍回憶道,“二月的黑龍江賊冷賊冷的,我們幾個就坐在村口,觀察村民放鞭炮、串親戚,冷風颼颼地直往脖子里灌。”

后來,劉憲龍的興趣由繪畫轉向了攝影,用他的話說,就是“用相機來繪畫”。因為搞美術的過程中需要素材,畫畫的時間受限制,而相機能幫他在一瞬間抓到那幅一閃而過的風景畫。

那個時候,劉憲龍有個主旋律式的宏偉藍圖:把北京當作起點,以相機為畫筆,以祖國大地為畫布,全國各地走上一遍,邊走邊拍,不拍山不拍水,專拍平凡卻辛勤勞動的人民。行走就是寫字繪畫的過程,劉憲龍說這叫行為藝術。目前為止,劉憲龍已經用雙腳走過了全國二十多個省,在行走的過程中,他身上帶上方便面和饅頭,累了就坐在地上歇一歇。“那時候要是一天能吃一頓面條,那真的能高興壞了。”回憶到這里,劉憲龍憨憨地笑了。劉憲龍走到了陜北,就在陜北建立了一個奧運村,并搞了一些原生態的運動:用玉米棒來接力;以窯洞當球門舉辦足球比賽;在雪地里舉辦足球比賽……

奧運會期間,劉憲龍獲得北京榮譽市民稱號。他的創意是:把奧林匹克社區和農村結合,創造一個奧運列車,始發站是北京的奧林匹克社區,終點站是山西的奧運村。這體現了城市和農村結合的理念。北京的奧運專刊還特此介紹了這個“奧運行者”。

地下室:另類“六星級酒店”

初來乍到的劉憲龍,驚嘆于北京城繁華的城市夜景,但在摸了摸自己的荷包后,不禁犯了難:如果租住樓房,自己掙的錢不夠交房租不說,沒準還得增加家里的負擔。權衡之下,劉憲龍選擇了地下室暫時作棲身之所。劉憲龍特別記得剛搬進地下室時候的感覺:地下室非常小,而且沒有窗戶,住在里面特別憋悶。劉憲龍靈機一動,在墻上畫了一個窗子,還畫上了可欣賞的“窗景”。他沒想到的是,這一“暫住”,使他徹底愛上了地下室的生活環境。

沒過多久,上天便給“勤勞勇敢”的劉憲龍帶來了一個大大的驚喜——他被聘為電視劇《水滸》的攝影;緊接著劉憲龍的業務就接踵而至了:給幾個明星拍了寫真,其中最為著名的有李丹陽、張涵予、呂良偉等;接拍了不計其數的廣告片。可以說,按照劉憲龍此時的名氣與實力,完全有能力搬進洋房別墅或者國際公寓,而劉憲龍卻依然以地下室為家。

“別人可能都覺得地下室陰暗潮濕,但我就覺得我家比五星級酒店還要棒:你看,地下室非常環保,冬暖夏涼,冬天用不著暖氣,夏天用不著空調,又省電又環保,啥叫低碳生活,這才是真真正正的低碳生活。而且最主要的是,這種地下室的原生態環境產生的創作靈感是別的地方比不了的。”劉憲龍只要一提起他的家,就贊不絕口。

一次,上海某出版社來找他拍攝照片,看到他的家后,非常詫異,都覺得劉憲龍是在跟他們開玩笑。劉憲龍解釋道:“我住的地方是六星級賓館,衛生間多,東南西北全有。辦公室多,奧林匹克公園辦公室、小區附近的所有公共場所都是我的辦公室。我的燈光是自然光,空氣新鮮,累了就看看過往的行人。對了,我還有個樂團,”劉憲龍指著二環路方向的車流調侃道,“有他們給我伴奏,我辦公的時候不孤獨。”

不光朋友們詫異于劉憲龍的家,就連多年的街坊們,提起劉憲龍,也不免指指自己的腦袋——“他這兒有問題”。對于這些“偏見”,劉憲龍根本就不在乎:“我覺得每個人都有自己獨特的生活方式,只要是與人無害的,都應該得到理解。”

而劉憲龍的“怪”,確實也“怪”得很有趣。在他的眼中,騎自行車的人都是天空中飛行的海燕,他們以優美的線條穿梭于繁華如錦的北京城;路上的行人都是舞者,每個人向他翩翩走來。有個朋友做生意受到了挫折,找劉憲龍開解。劉憲龍一句安慰他的話都沒有說,而是打了輛的,直接把他帶到了天安門城樓上。“從現在起,你就是皇帝了,你看看你的腳下,他們都是你的子民。”朋友恍然大悟。“心有多大,世界就有多大,把心放寬,整個世界都是你的。這是我的信條。”劉憲龍說。

我是人,我就干實事!

在北京居住期間,劉憲龍一直照顧著一位八十多歲高齡的孤寡老人。這個老人以前是一名美術教師,膝下無兒無女。由于長期獨自生活,老人對于生活充滿了悲觀的情緒。“我家里也有老人,既然不能在家盡孝,就盡自己的能力幫一些身邊的老人吧。”聽鄰居們講,老人去醫院看病、去公園散步,基本上都是劉憲龍陪同。

說起當年的汶川地震,劉憲龍擺擺手說,不要提了,現在想想還是悲痛欲絕。“我和幾個朋友在火車上,遇見了一個老大爺,他的老家在北川。他一聽說家鄉受災的消息就趕緊趕了回來。我們一詢問起當地的狀況,老大爺就一直哭,我們這才真正感受到了整座車廂的悲慟氣氛。我們先是把老大爺安全地送回了北川,又倒了幾次車才到達汶川。”說到這里,劉憲龍掩面而泣。“到了災區現場后,我們都傻了,這里簡直就是一片廢墟,呼叫聲、號子聲、哭喊聲,亂成一片。那時候我就知道要挖土、搬石頭、搶救傷員,總之就是要多救人,馬不停蹄地救人!你如果沒有看過鄉親們的眼睛,你不會體會那種使命感,地下壓著的都是他們的親人啊!”說到這里,劉憲龍有些抑制不住地語無倫次。“那是個晚上,我被救援隊的人叫醒,去拍一些照片。到了現場后我呆住了,一輛栽進了山澗里的救護車,救援隊員連帶傷員全都犧牲了。沒親臨現場,真體會不到什么叫悲痛欲絕。那時候下著雨,我的手已經拿不穩照相機,只知道眼淚混著雨水不住地往下流。”

之后,劉憲龍給我們看了幾條災區同胞給他發來的短信。短信的內容全都是發自肺腑的感激之情,還有人說自己家里蓋了新房,給劉憲龍留了一間。我問劉憲龍怎么想的,劉憲龍只是淡淡地說了一句:“我是人,我就干實事。”

對于美的追求:近乎頑固

劉憲龍自己也承認他是個特別固執的人。給人幫忙不喜歡收錢,如果誰要是硬塞給他錢或者東西,劉憲龍就會“很不講情面”。在劇組里拍攝的日子里,一般閑暇的時候劉憲龍都會給一些“群眾角色”拍劇照,“群眾角色多不容易,在劇組里一呆就要呆上一整天,可能都爭取不到一個‘露臉’的角色。但是如果他們能留一兩張劇照的話,那該多開心。”

劉憲龍給人攝影從來是不先講價錢的,“我就是無條件地信任別人”,劉憲龍把這句話時常掛在嘴邊上。久而久之,劉憲龍也就難免有受騙的經歷。有一次,他的一個合伙人來了一次“卷包匯”,把本來該給手底下員工發的工資全部都“卷走”了。劉憲龍沒有再繼續追究合伙人的法律責任,而是東拼西湊借來錢,把工人的工資發了。“我那個時候腦子里都沒有想怎么懲治合伙人,而是如何解決員工工資的問題,總不能讓人家一分錢都拿不到就回家過年啊!”

劉憲龍對于金錢極其淡漠,手里有些錢的時候,他就做些公益事業;沒錢的時候,也不覺得為難。劉憲龍說:“多年的地下室生活,讓我明白了一個道理:錢并不能提高人的生活質量,但好的心態可以把生活提升到‘美’的高度。”在陜北搞奧運村的時候,劉憲龍把手里的錢全部投入進了奧運村,而自己連吃飯的錢都幾乎沒有了,那時他買了一對饅頭,蘸著雪吃。“心態很重要。雪看作糖,蘸著雪就像蘸著糖吃,倒覺得還別有一番味道。”

編輯/任 涓 woshirenjuan@126.com