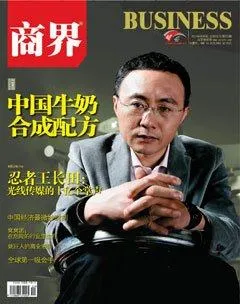

忍者王長田:光線的十億個掌聲

2011-12-29 00:00:00樊力

商界 2011年9期

王長田曾說要打造中國時代華納,幾乎沒有人信;他堅持不做獎項交易,要將音樂風云榜打造成中國格萊美,也幾乎沒有人信。他似乎總是憋了一嗓子。如今光線傳媒風光上市,12年,王長田“熬”出了掌聲一片。

我們趕到的時候,王長田正盯著電腦屏幕目不轉(zhuǎn)睛。這是2011年8月5號,北京一個普通的夏日午后。此前的一天,光線傳媒登陸創(chuàng)業(yè)板,開盤價為70.88元,較發(fā)行價52.5元大漲35%,光線傳媒創(chuàng)下80億元市值,王長田身家也飆升到41億元,成為民營電視制作領(lǐng)域的第一富豪。

光線上市,是王長田一個公開的夢。13年前,當他從可以確定的傳媒生涯轉(zhuǎn)向不確定的創(chuàng)業(yè)之路時,很多人都為其捏把汗。王長田面臨的不確定,既是電視業(yè)制播分離從趨勢到落地的過程,也是企業(yè)發(fā)展是通過不斷融資迅速催大、還是精打細算按自身邏輯成長的抉擇過程。

在做《娛樂現(xiàn)場》時,王長田說要打造中國的時代華納,幾乎沒有人信;他堅持不做獎項交易,要將音樂風云榜打造成中國的格萊美,也幾乎沒有人信。他似乎總是憋了一嗓子。

13年來,民營電視行業(yè)實在像是一片稚嫩的草原,既要承受市場的馬蹄,更要面臨政策的風云突變。包括光線傳媒、歡樂傳媒、派格太合、唐龍國際在內(nèi)的民營電視四大門派,有三家相繼退出歷史舞臺;而另一邊,老被外界拿來與自己比較的華誼兄弟通過融資高速發(fā)展,而光線則因為王長田對公司價值的堅持數(shù)次與資本擦肩而過。

從某種意義上說,王長田選擇了非常“軸”的一條路。他堅持傳媒娛樂的工業(yè)化的理念,而華誼則緊扣人和資本。雖然兩條路殊途同歸,但今天資本市場對光線的追捧,讓王長田13年來的精打細算以及對自身商業(yè)模式的務(wù)實打造有了回報。

今天的光線傳媒股權(quán)集中,基本規(guī)避了“與明星分手”所帶來的管理風險;集電視節(jié)目制作與廣告、演藝活動、影視劇制作與發(fā)行于一體的業(yè)務(wù)矩陣,協(xié)同效應(yīng)非常明顯。而光線每天的節(jié)目制作量共計6個小時,也讓王長田成為一個沒有電視臺的“民間電視臺臺長”。

——王長田的故事,是一個文化人對商業(yè)實踐和商業(yè)理想堅持的故事。

上篇:

去做記者吧!

2011年7月17日,王長田從夢中驚醒——又是那個場景。

初中的時候,自己被一群小流氓圍堵搜錢,小流氓還強迫年級上的三個漂亮女生和他們廝混。王長田說,在夢里他始終和小流氓們交戰(zhàn)廝殺,拼盡全力。而這個揮之不去的夢魘,跟隨了他很多年。

那時候,王長田從大連農(nóng)村插班到縣城中學。“當時總覺得自己一個人很孤苦,很弱小。城里孩子們知道的看到的,我都不知道,雖然我學習成績是班里最好的。”“那次身上五毛錢,被小流氓拿走四毛,剩下一毛放到我口袋里,說看你學習成績好,給你留一點。”

“我屬于那種內(nèi)心的英雄主義者”,這是多年后王長田自己眼中的王長田。而在別人眼里,他溫和、寡言,不夠強悍,乃至缺乏企業(yè)家特有的那種征服欲。凡此種種王長田聽在耳里,扔在風中,一個人的內(nèi)心世界有必要向全世界開放嗎?沒有必要。

“我七八歲的時候就會做火槍,開始是打火柴的,十歲時做成帶槍管裝火藥的,12歲時改成粗槍管換彈殼的,可以傷人打鳥。那時去鄰村看露天電影時我會帶著火槍,不斷幻想遇到階級敵人的情形。我的小手指還留有當年裝槍走火造成的傷疤。多年來我一直試圖搞清這一經(jīng)歷對我一生有何影響,到現(xiàn)在仍是個疑問。”這是王長田某天偶然發(fā)出的一條微博。

40歲前,王長田遍讀西方傳媒鏈上所有大鱷的傳記,他總能從中找到夢想被輕輕劃燃的感覺,比如他曾推崇維亞康姆集團的雷石東,當今世界最偉大的娛樂帝國里的商業(yè)智慧令他唏噓;而40歲后,王長田不再讀這些。“中國的傳媒娛樂產(chǎn)業(yè),與西方有著太多不同,自己的路要自己去走。”

光線的路自1998年起,13年跋涉長途,穿越荒漠,王長田自比為駱駝。“娛樂圈大哥做關(guān)系,天才做項目,玩家搞演員,騙子搞資本運作,既不是大哥又不是玩家也不是騙子的只好做駱駝。”

“駱駝”王長田是記者出身,記者之路自1988年正式啟程,而王長田所受的職業(yè)啟蒙卻要追溯到更早以前。他的小學語文老師是名知青,自己一輩子扎根農(nóng)村卻希望學生去看更大的世界;中學的語文老師是名文青,理想主義情懷甚濃;高中的語文老師有些憤青,希望學生能夠做一些影響社會、改變社會的事。當然,三位老師都說過一句相同的話:王長田,你以后就去當記者吧!

他真去了。1984年,王長田順利考入復旦大學新聞系。多年以后,那個入學代碼為“8432”的復旦新聞系84級的學生們登上了這個國家的傳媒舞臺,其中包括《解放日報》的總編輯裘新,新浪網(wǎng)的首席執(zhí)行官曹國偉,《南方都市報》總編輯曹軻等,甚至當年的指導員張力奮,也都離開校園出任FT中文網(wǎng)總編輯……

如今,他們還會時不時聚會。

躁動

年輕時面臨的選擇看似縱橫交錯,回過頭看,路其實都是單向的。

有些路你天生就沒有興趣,有些路你想走時為時已晚,還有的路,你已經(jīng)走了一半,才發(fā)現(xiàn)此路不通。多年后,當王長田被看作新聞人職業(yè)生涯轉(zhuǎn)型的代表之一時,很少有人真正理解他每一步冒險中的機會成本。

1988年,大學畢業(yè)的王長田本準備去中新社,殊不知被同學串了后門。最終,他被分配到全國人大常委會新聞局,負責對外新聞宣傳和內(nèi)部資料整理。雖然工作單位掛著“新聞”兩個字,但工作內(nèi)容畢竟和一線記者差距太大。在那里,王長田呆了一年零八個月。

一年零八個月后,王長田偶然看到了《中華工商時報》的創(chuàng)刊號,相比當時刻板的經(jīng)濟報道,《中華工商時報》顯得輕松可讀。王長田上午看了報紙,下午便找到報社。在上世紀90年代初,放著中央機關(guān)的鐵飯碗不要,偏要跳去一張新創(chuàng)刊的報紙當記者,這是王長田職業(yè)生涯的第一次“冒險”。

在報社,這位初來乍到的記者有兩個明顯的特點,一是很難記住人名,二是算賬的能力非常強,對各種經(jīng)濟數(shù)據(jù)過目不忘。“記不住人名在一個關(guān)系就是生產(chǎn)力的時代很悲慘,當然我一直不認為關(guān)系是最重要的,這跟我的個性有關(guān)。”在報社,王長田偏好“雷達表的中國攻略”,以及EMS與DHL之間的商戰(zhàn)類作品,3年后他升任市場新聞部副主任。

鄧小平南巡講話引發(fā)熱潮,1993年,一批更貼近讀者的綜合性都市報開始崛起,媒體競爭變得激烈。此時的王長田經(jīng)不住“下海潮”的拍打,他婉拒報社領(lǐng)導勸阻,竟然跑去東北賣起了涂料。放著工作不干,偏要跑去“練攤”,這是他人生的第二次“冒險”。

涂料賣了半年,王長田又重新回到報社,他還是習慣媒體的生活方式。只是時間很快又將他推向了一個全新的岔路口:第一條路通向香港,報社正在籌備收購一張香港報紙;第二條路通向仕途,為某國家領(lǐng)導人的兒子做秘書;第三條路則是突然出現(xiàn)的,一次偶然的機會,他見到了北京電視臺的副臺長吳天錫。

聽說吳天錫要辦一檔全新的新聞欄目,王長田又按捺不住了。這是1995年,王長田的第三次“冒險”。也是因為這次冒險,王長田從紙質(zhì)媒體轉(zhuǎn)型電視媒體,從此踏上“不歸路”。

1995 年,王長田住進了北京崇文門的一家小旅館。旅館住了一個月,《北京特快》終于推出。因為節(jié)奏快、信息量大,一改頌歌式的新聞報道方式,該欄目很快成為當時國內(nèi)最優(yōu)秀的電視新聞欄目。

回過頭看,王長田首先愿意去了解市場真正喜歡和需要什么,進而不客氣地打破約定模式制造有銷售力的內(nèi)容;其次,他也身患媒體人“這山望著那山高”的通病,新的浪潮打來,新的躁動便起。

當然,“躁動”這詞,如果干差了叫浮躁,干好了便叫有激情……

下篇:

強行起飛,空中加油

傳媒人創(chuàng)業(yè)為何難以成功?有人說記者看似見多識廣遍地兄弟,創(chuàng)業(yè)初期朋友們可能會支持幾單生意,但很快以同類成熟公司標準來要求你,換言之,關(guān)系不代表可持續(xù)的生產(chǎn)力;

其次,越是在傳媒領(lǐng)域干得風生水起,越是習慣于文人的邏輯,這樣的邏輯與商場是不兼容的。

1998年7月,王長田和北京電視臺徹底地脫離了關(guān)系。他拿出10萬塊錢與當時在《北京特快》時認識的四位朋友,成立了一家名為北京光線電視策劃研究中心的公司。5位合伙人都有經(jīng)濟新聞背景,又懂得電視運營,因此一開始選擇了做策劃和出售創(chuàng)意。

1998年前后,策劃業(yè)確實處于高熱狀態(tài)。專業(yè)的不專業(yè)的策劃人臉上都掛著一副夸張表情,以云山霧罩的奇思妙想行走江湖,當時北京電視臺的咖啡廳,總是被一群又一群的制片人和策劃人圍聚。

只是,做策劃畢竟不是長遠之計。在經(jīng)歷幾次投標失敗后,四位合伙人相繼離開公司,剩下王長田一人苦苦支撐。而此時,傳統(tǒng)的電視制播模式的弊病已顯而易見,電視臺自己花很多投入去生產(chǎn)節(jié)目,可隨著頻道越來越多,節(jié)目時間越來越長,整體運作顯得捉襟見肘。

大勢所趨,但政策風險仍在,敢不敢賭?最終,王長田決定針對當時極度欠缺的娛樂資訊類節(jié)目,制作醞釀多時的《中國娛樂報道》(《娛樂現(xiàn)場》前身)。《中國娛樂報道》參考美國的“節(jié)目辛迪加”模式,自己制作節(jié)目,自己做發(fā)行銷售。光線此舉,是中國電視制播分離歷史中最早的探索。

2月招人,3月開拍,4月做樣帶,5月媒體看片會,6月開始發(fā)行。光線的發(fā)行人員開始一家家找地方臺談,但即使有電視臺愿意花錢購買,一期節(jié)目最高不過上千元,而當時每期節(jié)目的制作成本都要上萬元。

王長田雖然做好了心理準備,但創(chuàng)業(yè)初期的種種焦慮還是讓他措手不及。即便今天的光線可以在娛樂圈呼風喚雨,但彼時,這群人只能挨個打電話索要各藝人、演藝公司和娛樂機構(gòu)的電話,碰壁受冷眼可想而知。

1999年10月份,《中國娛樂報道》在《北京青年報》上打出招聘廣告。招聘內(nèi)容看上去氣勢非凡,但廣告版面卻只有1/24版,可見資金之拮據(jù)。11月,王長田的父親突然去世,王長田回家處理完喪事,悲痛不已。走時還從親戚那兒借了10萬元,為的是回北京發(fā)工資。

回想過去,王長田自己都不知道是怎么熬過來的。好在此后的半年,簽約電視臺增加到60家,廣告客戶也實現(xiàn)了零的突破——北京恒基偉業(yè)商務(wù)通出錢買下了節(jié)目冠名權(quán)。

2000年底,公司逐漸走上正軌,銷售額3000萬元,盈利1000多萬元。而即便是2000年,光線都還時刻面臨著倒閉或者被收編的危險。一個攝像或記者要走,王長田都要驚恐好半天,生怕人都跑光了。

記者們編片子到深夜,王長田安排專人甚至親自上陣給大家煲湯、操持夜宵。晚上大家都加班,他也陪著加,“不能讓大家覺得是扔下大伙自己睡覺去了。”

明晚比今夜更難熬

自1999年起,中國民營電視界迎來了最活躍的三年。塵埃伴隨曙光升騰,無名山丘紛紛崛起。單是2000年的“北京國際電視周”,參展的民營公司數(shù)量便達317家。只是這個帶有民字頭的傳媒行業(yè),第一敵人并非市場競爭,而是其自身身份的模糊。

在傳統(tǒng)體制下,電視臺集制作、播出、經(jīng)營為一體,鳳舞天下、無所不能,甚至把廣告公司都當成對手。但隨著從中央到地方的電視頻道越來越多,內(nèi)容缺口越來越大,單憑電視臺一己之力,顯然難以為繼。

由此,電視臺與制作公司本應(yīng)形成上下游的依存關(guān)系。但是很遺憾,電視臺依舊挾平臺以令諸侯,比如消滅或弱化節(jié)目制作商品牌。不準上標志,只能用素材,理由是不能影響本臺形象;又如把本臺即使水平不高的節(jié)目也放在好頻道、好時段播出,而把制作商的節(jié)目放在次要時段,還經(jīng)常無規(guī)則調(diào)整時間,致使制作商失信于客戶。

制作公司和電視臺的競合關(guān)系一直持續(xù)了很多年,這種矛盾并非來自市場,而是來自于固有觀念以及一群人對自身地位的眷戀。這很惱人。但《中國娛樂報道》的出現(xiàn)至少充當了中國電視改革的先行者,《人民日報》甚至為此在1999年11月26日發(fā)表文章《從中國娛樂報道看制播分離》,這讓王長田非常興奮。只是,中國電視真正迎來改革元年,中國民營電視節(jié)目制作公司真正擁有了合法身份,還是在2003年12月30日廣電總局頒布《關(guān)于促進中國廣播影視業(yè)發(fā)展的意見》之后。

于是,2004年之前你在做什么,便直接決定了2004年之后你能做什么。

隨著《中國娛樂報道》影響的擴大,娛樂界的資源開始主動向王長田靠攏。很多演藝公司和經(jīng)紀公司都找上門來,王發(fā)現(xiàn)這些公司的資源都可以用來單獨開辟欄目。于是排行榜類的《音樂風云榜》、明星訪談類的《娛樂人物周刊》、以及《娛樂中心》、《明星》、《影視風云榜》等欄目相繼開始制作推出,2004年光線更是一口氣推出了七檔綜藝節(jié)目。

2004年前的布局,大致敲定了光線未來節(jié)目的架構(gòu)方向。記者們滿天飛,頻頻出國采訪,除了中央電視臺,連省級電視臺都難以想象的事情在光線變?yōu)楝F(xiàn)實。越來越多的明星主動找上門來,光線辦公區(qū)被譽為明星出沒最多的京城秀場。

到2010年,光線日產(chǎn)節(jié)目超過6個小時,節(jié)目產(chǎn)量和盈利是后面5到10家跟隨公司的總和。

此處值得一提的是音樂風云榜。

2004年,第四屆“百事音樂風云榜”最后揭曉前夕,光線負責音樂風云榜藝人統(tǒng)籌的負責人,將第四屆“百事音樂風云榜”相關(guān)資料提交到了王長田的案頭——一些歌星、唱片公司或隱或明地表達了談獎、要獎的意圖,否則將不參加頒獎禮。此前,已經(jīng)成功舉辦過了3屆的頒獎典禮,遭遇空前壓力。

事實上,此時的王長田也開始反省自己曾經(jīng)犯過的錯誤:因為第一屆音樂風云榜頒獎典禮反響非常好,到第二屆各方面壓力全來了。光線當時也存在過現(xiàn)實的短期想法,獎項設(shè)得多,個別獎項下獲獎歌手數(shù)量也比較多,甚至還有歌星私下談獎的情況。

從表面上看,最后出來的結(jié)果皆大歡喜,其樂融融。但長遠看來,真正傷害了更多人。于是第三屆音樂風云榜堅持標準,部分藝人便推說來不了,王長田說,來不了就算了吧。

如今到了第四屆風波再起。怎么辦?

音樂風云榜

提及當年的娛樂圈頒獎內(nèi)幕,其實大家都心知肚明。

首先是事先談獎。也即是說最后的頒獎現(xiàn)場是演給觀眾看的,所謂的大牌歌星很可能會跟主辦方談獎,如果主辦方聲明:不知道你最后獲沒獲獎或獲了什么獎,他們就會不高興,說那我怎么去?我去了,結(jié)果沒得獎,豈不很丟臉?所以你必須事先讓我知道結(jié)果。

風氣一經(jīng)形成,若是主辦方絕不讓步,大牌歌星和唱片公司就可能拒到頒獎現(xiàn)場,讓主辦方下不來臺。甚至有公司直接要求主辦方進行頒獎搭配:我們的大牌歌星可以參加,但你們還必須給另外的歌手也安排個什么獎,否則就一起不來。

此外,還有獎項會根據(jù)唱片公司和歌星的要求一變再變,主辦方跟對方商量:我頒給你一個“明日之星”;對方說,不行,我要“亞洲之星”——就這樣來回反復商量,直到對方滿意為止。

顯然,從王長田的性格而言他不甘心被人綁架。

幾年下來,光線漸漸成為內(nèi)地頒獎禮的標準制定者、實施者,如果妥協(xié),很有可能前功盡棄。光線決定宣戰(zhàn),當然這種強勢姿態(tài)還得益于頒獎禮的經(jīng)費、贊助都早已經(jīng)確定,其次頒獎過程的組織嚴密和專業(yè)性也毋庸置疑。

2004年2月16日,光線在北京把風云榜頒獎盛典的入圍提名發(fā)布會搞得規(guī)模很大,各路電視及平面媒體聞風而來,幾大網(wǎng)站也是現(xiàn)場直播,因此有報紙評論說:這個頒獎提名發(fā)布,都跟正式頒獎陣容差不多了。此舉,光線切斷了要獎唱片公司的退路,也切斷自己的退路。

2004年3月26日,光線旗下周刊《明星BIGSTAR》獨家刊登了一篇引起極大轟動的采訪:《音樂頒獎驚人內(nèi)幕》。面對媒體,王長田稱:“一些公司在用自己的方式試圖來破壞我們制定的規(guī)則,我們不會妥協(xié),我們要堅持走下去。”即使一個大牌歌星都不來,獎也照頒不誤。

由于王長田事先向媒體拋出所謂“內(nèi)幕”炸彈,文章矛頭所指的“國際唱片公司”也被認為是影射擁有周杰倫、王力宏、王菲等重量級歌手的索尼唱片。當晚的頒獎禮,索尼旗下藝人也確無一人到場。“四大國際唱片”港臺公司只有環(huán)球的潘瑋柏和華納的蔡健雅出席。到場的港臺一線歌手只有前一年最佳男歌手得主陳奕迅,他屬于香港英皇娛樂集團。

一時間,光線和索尼成為輿論焦點。針對這一敏感的缺席,索尼唱片也于頒獎禮的第二天做出回應(yīng)。拋開各種解釋,其中一個表態(tài)是光線是內(nèi)地最重要的娛樂媒體機構(gòu),我們與光線的關(guān)系是魚和水的關(guān)系。在下屆音樂風云榜上,索尼唱片將全力支持光線。

事實上,當年究竟是哪家唱片公司要獎并不重要,重要的是,光線此舉,讓大家覺得,規(guī)則始終比潛規(guī)則重要吧。

平臺開花

2005年~2008年,暴風雨再來。

彼時,國內(nèi)省市電視臺與有線電視臺全面合并,比如北京地區(qū)本有北京電視臺、北京有線臺,現(xiàn)在一經(jīng)合并,便變成了一個北京電視臺。兩臺合并直接導致一大批民字頭的制作公司相繼倒地。

曾經(jīng),王長田、董朝暉、孫健君、陸興東,時稱“民營電視四公子”。四人分別率領(lǐng)光線傳媒、歡樂傳媒、派格太合、唐龍國際,風頭一時無兩。連續(xù)多年的國際電視周上,四家公司同臺搭建豪華展位,彼此較勁比拼。殊不知,兩臺合并的直接影響導致其中三家退出舞臺。

王長田不勝唏噓,民營電視行業(yè)實在像是一片稚嫩的草原,既要承受市場的馬蹄,更要面臨國家政策的風云突變。與之同時,光線也開始面臨低潮煎熬,好在此前積累的資金沒有亂花,而且還能靠著自身日播節(jié)目特性和已經(jīng)形成的影響力勉力支撐。也是在此時,王長田決定,光線傳媒必須要形成產(chǎn)業(yè)矩陣,光線不是僅僅要報道娛樂界,還要深度參與到娛樂產(chǎn)業(yè)。

2006年,光線開始涉足電影領(lǐng)域,2007年開始做線下活動,由單一業(yè)務(wù)發(fā)展到集“節(jié)目制作和發(fā)行公司+廣告公司+公關(guān)公司+活動公司”各種功能于一體的整合營銷公司。

多業(yè)務(wù)矩陣的協(xié)同效應(yīng)非常明顯——電視節(jié)目為演藝活動和影視劇提供宣傳平臺;演藝活動和影視劇為電視節(jié)目提供內(nèi)容素材;影視劇發(fā)布會又成為演藝活動盈利來源之一,而演藝活動也為自身影視劇提供宣傳服務(wù)。

“從這個角度看,我們的模式其實有點像騰訊,他們原來所有的業(yè)務(wù)都是架構(gòu)在QQ上,不斷擴展,彼此粘連。光線則是依托電視網(wǎng),進行內(nèi)部資源的組合,想做什么事,沒人找人,沒項目找項目。”

采訪中,王長田不止一次提及他對平臺型公司的看重。2010年,光線傳媒三大主營業(yè)務(wù)板塊中電視欄目及廣告業(yè)務(wù)收入占比57