中國亟需第二次市場化改革

民企虧損、國企低效、污染嚴重、秩序喪失,中國經濟與社會一起,走到了十字路口

中國亟需進行以法治與公平為主導的第二次市場化改革。

30年前開始的第一次市場化改革建立了基本的市場機制,在全國范圍內形成產業鏈,形成大的物流中心,卻沒有完成市場的基礎制度建設,包括一視同仁的市場準入機制、市場成本公平分擔機制,以及嚴厲而公道的法律救濟渠道。

第二次市場化改革如箭在弦。

不管承不承認,在中國的東部沿海地區,出現了大規模的中小企業倒閉跡象,這并非傳說中的中國經濟轉型之幸事,而是中國經濟的大不幸。

在中小企業倒閉的過程中,沒有出現真正具有創新能力者脫穎而出,這將使得中國制造業出現沙漠化現象。如中國輕紡城,在面料、設計等方面并未出現革命性進步;中國五金城,沒有在關鍵技術方面取得突破。從2009年前后開始的產業西進過程,不過是把東部的產業原封不動地搬到西部,而東部則出現了產業空心化等現象。

30年的改革,中國產業理應升級換代,中小企業大浪淘沙,一些發展成為大企業,另一些被淘汰出局,但發展成大企業的民營中小企業,其興趣集中于房地產、能源等方面,不愿意在傳統制造行業的升級換代方面投入過多,因為目前的激勵機制對于在本行業誠實經營者進行懲罰,而以高溢價對企業的“不務正業”進行獎勵。因此,創業板上市公司一夜暴富之后買房買車買地層出不窮,其背后是看淡行業未來前景。

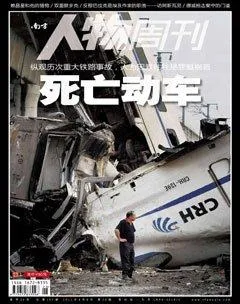

中國的高端制造業依靠央企,但一連串的高鐵、動車事故,以及海外投資的巨額虧損,在警告我們對于央企的盲目信心。

中國石油和化學工業聯合會的一份最新統計數據顯示,截至2010年年底,三大石油公司投資海外的油田及工程項目總計144個,投資金額累計更是高達近700億美元,約合4480億元人民幣,其中三分之二虧損。這是一個巨虧的行業,投資效益極其低下,成為社會財富的耗損者而不是創造者。

不僅石油石化行業如此,其他行業同樣不堪入目。

去年中國鐵建股份有限公司在沙特朝圣鐵路巨虧42億的項目,被其轉嫁給了母公司中國鐵道建筑總公司(下稱“中鐵建總公司”),讓全體納稅人買單了事;中冶集團2007年重組唐山恒通集團,截至2009年,中冶恒通光榮地虧損46億,據悉,2010年度虧損額再度超過10億元。其中,凈資產占總資產的比重不到5%,總負債超過120億元。從成立到巨虧56億,中冶恒通只用了4年。中海外在波蘭已聲名狼藉。從今年5月起,因中海外聯合體在A2高速公路項目中拖欠費用,引發多起分包商游行示威與燒砸辦公場所等暴力事件。

央企一系列事件說明,該經濟模式內部出現了嚴重的系統性風險,內部管理混亂、成本核算糊涂、對投資結果充斥著虛狂的傲慢。

在央企每年的利潤背后,掩蓋了真實的效率與低廉的成本。按照天則研究所發布的央企國企分析報告,2001-2008年,國有及國有控股企業累計獲得利潤總額為4.91748萬億,2008年賬面利潤總額比2001年增長了2.79倍,凈利潤比2001年增長3.25倍。但同期少繳納的利息、地租、資源租和獲得財政補貼共計64766.91億元。如果排除一些不必要的各種享受的補貼和各種低額的成本,2001年至2008年國有及國有控股企業平均的真實凈資產收益率為-6.2%。

耗損財富外加增加社會整體成本,如最近發生的中海油等事件顯示,這些企業將外部成本轉嫁到公眾頭上,以江海湖泊的大面積污染、以高發的事故、以兒童血鉛案例的上升等一系列方式。而污染的企業居然仍能位居高堂,將喪事辦成喜事。

民企虧損、國企低效、污染嚴重、秩序喪失,所有一切說明中國經濟與社會一起,走到了十字路口。中國必須以極大的智慧與勇氣進行第二次市場化改革,否則,破解無門,中國經濟結構轉型不可能靠技術上的小修小補獲得成功。