陳氏后人 從人文轉向技藝

2011-12-29 00:00:00劉子超劉漪文

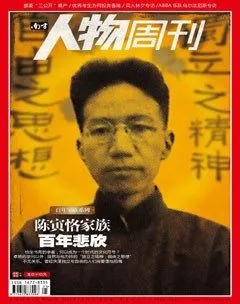

南方人物周刊 2011年25期

按照陳氏族譜,“恪”字輩以下是“封”字輩。“恪”字輩多文史大家,

從“封”字輩開始,卻大都轉向了理工科

1996年10月,江西修水縣審計局副局長劉經富因病住院10天。在病床上,他讀到了當時的一本“暢銷書”——《陳寅恪的最后二十年》。這本黑封皮的傳記,令他大為震動。劉經富形容當時的心境是“大徹大悟”。

病愈之后,劉經富辭去官職,決定把后半生獻給陳氏家族研究。他覺得修水作為陳氏故里,應該有人站出來,在義寧陳氏研究領域擁有自己的話語權。

十多年過去了,劉經富已經出版了數本專著。在他的書房“積廬”里,堆滿了各種義寧陳氏資料,其中包括陳寶箴應舉時寫的八股文,還有滿書柜的陳氏族譜——都是他這些年來在修水淘到的。

“這可是非常寶貴的史料,”劉經富翻著陳氏族譜,眼睛在鏡片后放著光,“里面藏著很多陳氏家族的秘密!”

2005年,劉經富回修水參加黃庭堅誕辰950周年研討會。主席臺上坐著一位陳云君先生,是天津詩詞學會會長。劉經富依稀記得曾在掌故大王鄭逸梅的《藝林散葉》中讀到過一條:天津書法家陳云君乃陳三立之孫。

研討會結束后,劉經富找到陳云君。一番介紹之后,他問陳云君是不是義寧陳氏后人。

“我什么事也沒和他說,只回答,‘據說是。’”陳云君告訴本刊記者,“劉經富就問我,你父親是不是叫陳陟夫?我說,不是,我父親叫陳覃恪。他說,那就對了,陳覃恪字陟夫。他又問,你知道你母親嗎?我說,據說姓陳,楊梅村人。他說,你錯了,你母親姓韓,不是楊梅村人,是修水楊梅渡人。”

經過一番盤問,劉經富確信,陳云君就是陳家失散多年的后人。他決定帶陳云君去見一個人——陳小從。陳云君這才知道姐姐陳小從住在武漢。姐弟二人見面之后抱頭痛哭。

陳小從說:“我見過你媽媽。我們早就知道你。我們找了你10年,連續發了三封信。你也不回信。我們以為你不樂意認我們了。”

陳云君的經歷很奇特。他生于1946年,是陳覃恪之子,陳三立的弟弟陳三畏之孫。兩歲時,經葉恭綽介紹被父親送到天津的陳家寄養。因為戰亂,南北交通阻隔,和整個陳家失去了聯系。

天津陳家是做鐵路生意的買辦,解放后不久,陳云君的養父就被送進監獄,他在親戚家輾轉度日。對自己的身世他并不了解,“只是總覺得不那么貼心貼肉”。直到“文革”前夕,要銷毀“四舊”的時候,養母才拿出一摞信對他說:“以后的形勢怎樣不好說,趁我今天還在,把你的身世告訴你。你將來有心,可以去尋訪你的家人。”

養母一邊給陳云君看信,一邊就把他看過的信投進火盆。從信中,陳云君得知,自己的生父是陳覃恪,生母姓韓。

忽然得知自己的身世,對年近弱冠的陳云君來說是一大震撼。不久,養母去世,他被分配到一家工廠。他不喜歡工人生活,感到格格不入。因從小熱愛傳統文化,他便跟書法大師吳玉如讀書,學習古典詩詞和書法。

對于此時的陳云君,沉浸在中國古典文化里是一種大解脫。后來他又有機會親近巨贊法師,并從梁漱溟研習佛學,成了沒有學歷的詩人和書法家。

1982年,陳云君在天津開辦茂林書法學院。在當時的中國,這是社會力量辦學的第一家。他找到一位政協領導做院長,自任副院長,自己編教材、授課。之后,他又到天津古籍書店編輯室做主任,由于不用坐班,也就等于自己念書。

“我從二十多歲,到48歲,二十多年如一日地念書,”陳云君說,“詩詞書畫,對我來說好像是很自然的事。”

他還酷愛品茗焚香,關于禪茶和檀香的品鑒都有專著問世。對自己的生活狀態,他常自謂,雖然生活在新社會,但學術觀點、史學觀甚至人生觀,大約還是在守著儒家的道統。

“這是陳家的傳統,從陳寶箴到陳寅恪無不如此,”陳云君說,“我雖未在陳家長大,但這個文化基因一直在影響我。”

“散原之孫輩能詩者”

陳氏后裔當中,88歲的陳小從是健在者里最年長者,被譽為“散原之孫輩能詩者”中的第一人。

陳三立有五子,由長及幼分別為陳衡恪、陳隆恪、陳寅恪、陳方恪、陳登恪。

陳小從是陳隆恪之女。1929年舊歷十月,隨祖父陳三立上廬山定居4年。這4年里,她與祖父朝夕相處,決定了此后一生的走向。

散原老人上山時,陳小從虛齡7歲。老人經常帶著小孫女外出散步,一卷《匡廬山居詩》,穿插著小從牽衣躡履、活蹦亂跳的身影。

“祖父來臨,給我這做小孫女的添了不少‘自找麻煩’的事。”陳小從笑著對本刊記者回憶。例如,吃飯時,要挑好菜夾到祖父的碗里;替祖父把煙卷裝上象牙煙嘴,并替他點煙;晚上祖父上床后,要幫他脫襪子,掖好被頭,放下蚊帳,口里唱著“公公明天見,早睡早起身體好”,然后才隨著奶媽回自己房里去。

祖父有遲眠的習慣,有時她等得兩眼迷糊也硬撐著不肯離去,坐在椅子上打瞌睡。祖父看著小從心里不忍,只好提前上床,還說:“這個伢崽,何以這么古板喲?”

8歲時,陳小從入家塾讀書。每天下午放學時,散原老人就憑窗盼望。小從一進家門,第一件事就是向祖父報到。晚餐后,就是祖孫的消閑娛樂時間。祖父有時教她唱客家童謠,有時還打謎語。

陳小從還記得祖父出的一條謎語:“白雞子,髻顛顛,來時飽,去時空”(打一用物)。她猜著是小茶壺,便回敬祖父一個字謎:“日下人。”祖父卻沒猜著。小從說:“是個‘是’字。”祖父想了一想,連聲夸獎:“打得好!打得好!”

那時,廬山一到夏天,游人增多,陳家的松門別墅賓客盈門。秋冬兩季山上就冷清了。有客人問:“老人家,山上冷不冷清?”散原老人指著小從說:“有這個伢崽在身邊,就不會冷清。”

陳小從沒有受過正規學校的教育。然而在廬山的4年,她陪伴祖父,受到的啟蒙教育的確是非凡的。此外,她還有機會接觸上山的碩德名流,從此眼界、胸襟都不落凡俗。因此機緣,她受到的教育,仍然是一個世家子弟所接受的金石書畫、詩詞文史方面的教育。

1951年,她經徐悲鴻介紹,入中央美院學習。只上了一年半,她便因父母老病需要照料而輟學。1956年,父親陳隆恪逝世。之后,陳小從才參加工作。她最初在上海食品公司廣告部任職。1958年與武漢大學教授彭旭麟結婚,便從上海調到武漢,在中學任美術老師,直至1980年退休。

家學淵源對陳小從影響最大的還是詩詞一道。她回憶剛開始學詩時,寫了“細雨檐聲清客夢,虛窗燈影靜鶴眠”一聯,便興致勃勃地拿給父親看。父親看后指出“鶴”系虛假語,現代人已無養鶴者,應改為“蠶”字,并反復告誡:“做詩要說內心話,寫真情實感,不要圖表面好看,弄虛作假。”

陳隆恪生前曾手訂自己的詩稿,并對女兒說:“我的詩不過是寫個人一時的感慨及經歷,只以自娛,非求世知也。”父親去世后,陳小從將父親遺作一千余首一再選錄,匯編成冊,付梓印刷,取名《同照閣詩鈔》。

如今陳小從正在籌備出版自己的詩集《吟雨軒詩稿》四卷。這是繼《陳寶箴遺詩》、《散原精舍詩》、《陳師曾遺詩》、《同照閣詩鈔》、《陳寅恪詩集》、陳方恪《鸞陂草堂詩詞》之后陳家的又一部詩集。詩集名典出祖父陳三立壯年游廬山時的一首詩作:“高磴煙如掃,荒林雨自吟。”

在陳氏研究方面,陳小從的貢獻最大,用力最深。從1980年代起,她向陳氏家族研究者們提供了大量一手資料。2004年,她又出版了《圖說義寧陳氏》一書,收錄了陳氏家族120余幅珍貴照片,并配有數萬字的文字說明和近百首詩作,為陳氏研究提供了大量彌足珍貴的史料和線索。

文化家族的轉向

在陳氏家族中,陳小從、陳云君的經歷并不典型。按照陳氏族譜,“恪”字輩以下是“封”字輩。“恪”字輩多文史大家,從“封”字輩開始,卻大都轉向了理工科。

陳封懷之子陳貽竹說:“到我們這一代已忘了‘本’,要重新撿起來實在不容易,這是時代所致。”

陳衡恪的中道殂落,對義寧陳氏家族和他自己一家都是一個無法彌補的損失。正如三子陳封雄晚年在回憶父親的文章中所說的:“幼年喪父對我的一生無疑是很大的影響,因為那時先父剛剛開始扶持我在繪畫藝術上起步。假如先父能夠延壽二十年,我的人生道路肯定與現在不同。然而這一切都己無法挽回了。”

在他四五歲時,陳衡恪就從日本帶回兒童畫冊,又買來粉筆和畫板讓他任意涂抺。當他能描摹出老父畫中的茅屋和人物時,陳衡恪夸獎不己。后來,他從燕京大學新聞系畢業,曾任重慶《國民公報》記者,重慶談判時采訪過毛澤東。1949年以后,他歷任新華社英文編輯和《人民日報》國際部高級編輯,直至離休。他的女兒陳蘋,為北京紡織局職工大學講師。

陳封雄的長兄封可,曾留學日本和德國,長期擔任德語教員和翻譯,亦能作畫,與齊白石、黃賓虹、徐悲鴻均熟稔,家富藏品。《鄭孝胥日記》1929年8月16日記:“鄭樂全、陳封可、費叔遷來。封可,伯嚴之孫,師曾之子。亦能畫,在京畫會。”可惜的是,這些字畫在“文革”期間被查抄,從此下落不明。

二兄封懷,著名植物學家,廬山植物園創始人之一。他在南通和上海念完小學后,考入南京金陵中學,繼而升入教會辦的金陵大學,師從著名植物學家陳煥鏞。1934-1936年,他為創建廬山植物園,留學英國愛丁堡皇家植物園,首次引種了西洋參、糖槭、檀香、歐洲山毛櫸、神秘果等經濟植物。

陳封懷亦擅丹青,晚年曾將歷年畫作裒成一帙,名《丹青記憶》。三兄弟的繪畫基礎都得自家傳。

“若陳師曾遐壽,6個兒子中必有克紹箕裘,于詩、書、畫、印展其長才,世其家聲者。”劉經富感嘆,“‘延壽二十年’這樣的話,著實令人痛哉斯言!”

本刊記者在廬山拜訪了陳寅恪的兩個女兒陳流求、陳美延。與父輩不同的是她們分別選擇了醫學和化學。

大女兒陳流求1929年出生在北京,1953年從上海第一醫學院畢業后被分配到重慶610紡織廠從事醫療工作。后因丈夫在成都, 1961年她從重慶來到成都,進入市第二人民醫院內科工作,一直到1992年退休。

陳流求說,父親給她們三姐妹的學習教育環境是較寬松的,沒有給她們劃定框框。父親曾對妹妹陳美延說:“如果要學歷史的話,就要超過我,否則就不要學。”

陳流求回憶,父親對她們的數學成績特別重視,他認為數學是一門注重邏輯思維且嚴謹的學科,對工作和生活有益,因此要求她們不管從事什么工作都要有嚴謹的思維。

“這對我來說是很有用的,”陳流求說,“因為我學醫,不嚴謹是不行的。”

陳寅恪的次女陳小彭,1931年生于北京,1953年畢業于廣州嶺南大學園藝系,分配到海南工作,不久調到中山大學生物系任教。后全家移居香港。

近年來,陳寅恪的文稿陸續面世,小女兒陳美延功不可沒。她曾和姐姐陳流求分工,由姐姐負責父親的骨灰安葬問題,而自己負責父親的文稿出版。

因為戰亂及“文革”抄家等原因,陳寅恪的文稿流失了許多,近20年來,陳美延一直在搜集、整理父親的文稿。她是中山大學化學系教授。因為專業背景的差異,整理父親的書稿有一定的難度,但她堅持不懈地做著大量繁復的工作。陳寅恪80%以上的手稿都因為她的整理重見天日。

陳方恪終生未生養子女。

陳登恪有子陳星照。1958年他畢業于武漢華中工學院動力系熱能動力裝置專業,后在北京市環境保護局任總工程師。

對于祖上的事跡,“封”字輩以下的很多人都已不甚了了。陳封懷次子陳貽竹現為中國科學院廣州華南植物研究所科研人員、博士生導師。他的一子一女,從事的都是計算機行業。

陳氏家族的文史之路似乎斷了血脈,陳貽竹深感遺憾。如今他似乎在小孫女身上看到了一線希望,但他說,“藝術這東西,靠的是稟賦還有興趣,是不能強求的。”

采訪中,不止一位陳氏后人表達過類似的遺憾。陳云君的說法帶著一絲名士風范,“如果我有很深的造詣,不必是陳家之人,照樣出名。如果我一點學術價值沒有,就算是陳家人又能怎么樣?”

(參考文獻:《陳寅恪集》;陳流求、陳小彭、陳美延《也同歡樂也同愁——憶父親陳寅恪母親唐篔》;陳小從《圖說義寧陳氏》;陸鍵東《陳寅恪的最后二十年》;卞僧慧《陳寅恪先生年譜長編()》;汪榮祖《史家陳寅恪》;葉紹榮《陳寅恪家世》,胡文輝《陳寅恪詩箋釋》;余英時《現代危機與思想人物》;劉經富《義寧陳氏與廬山》)