劉勃麟 張揚的“消失”

2011-12-29 00:00:00徐梅吳鳴

南方人物周刊 2011年22期

人們給予他的作品各種解讀,比如“環境對人的侵蝕、政治強權下個人的渺小”,他自己說,“藝術家最重要的事情是找準目標,向生活的糾結之處開炮”

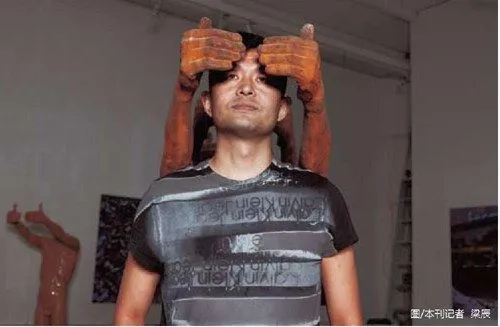

劉勃麟站在工作室門口迎候我們,挺拔、利落的樣子實在不像個藝術家,他開玩笑說,“沒錯,我不是什么搞藝術的,我是來這兒拍婚紗照的。”

今日798已經被咖啡館、飯館,乃至大大小小的服裝店肢解,馬路牙子上擠滿了游客,手里拿著相機和北京地圖。

盡管如此,這個名聲在外的當代藝術區依然寸土寸金,有實力把工作室開設在這里的藝術家,必須是藝術市場上的贏家。

劉勃麟的工作室是這里最常見的loft格局,一樓是藝術品展示區,二樓一半是工作室,一半用作會客。

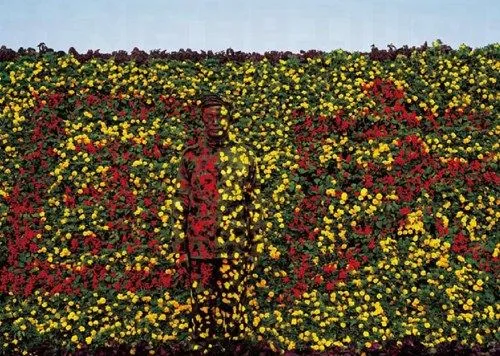

2005年起,他因一系列題為“城市迷彩”(HIDING IN THE CITY)的行為藝術成名,在助手給他涂上油彩之后,他神奇地“消失”在某個地標建筑、幾個巨大的“拆”字,或者是“熱烈慶祝國慶佳節”的花壇等司空見慣卻又意味深長的背景里。

與中國社會現實的緊密勾連,使得他的作品引起了中外媒體的高度關注,人們給予他的作品各種解讀,比如“環境對人的侵蝕、政治強權下個人的渺小”等等,他則被昵稱為“隱形人”。

評論家稱,“在當下中國的當代藝術家群體中,長期持續地以社會、政治、權力體制、文化、個體及其相互間關系作為最主要關注點的并不在少數,而青年藝術家劉勃麟應當是其中最為突出的一個。……帶有‘特定距離’的社會觀察、批判一直是劉勃麟從事當代藝術創作以來不曾中斷過的創作主線與精神根源”。

從一無所有的北漂一族,到擁有目前的知名度和一個運轉良好的工作室,他沒有理由不對自己的境況感到滿意,但同時也面臨著成名藝術家共同的困境,當藝術變成生意之后,如何維護自己創作的誠意、獨立性和不竭的創造力?

隱藏

對秩序和權力的消解、憤怒、反叛是當代藝術的核心精神之一,用劉勃麟的話說,“藝術家最重要的事情是找準目標,向生活的糾結之處開炮”。

對現實生活的憤懣不平是他早期創作的重要動機。

2001年自中央美院雕塑系畢業后,他有4年處于無業狀態,靠教小孩畫畫勉強應付生計,“有一次褲子刮破了,沒錢買,就弄個膠布在里面一粘,湊合著,學生們都笑我……”

1米83的山東漢子心里委屈,覺得自己被生活虧待了,“我一直在想,為什么我會混成這樣?想搞清楚我自己跟周圍環境的關系。”

2005年,他來到北京,在索家村藝術區給讀研時的導師隋建國當助手,“幫老師做雕塑模型、布展、打雜……”

索家村地處北京市朝陽區崔各莊鄉西南部,自2004年起,開發商將這個位于城鄉結合部的小村莊定位為藝術家聚居地,投資興建了“北京國際藝術營”,曾被稱為“成型最快、人數最多、空間安排最有序的藝術家聚集地”,吸引了數百位藝術家落戶創作。

“我那時只能算是打工的,每個月拿份工資,算不了什么藝術家。”晚上沒事的時候,劉勃麟會去村里其他藝術家工作室里轉轉、聊聊,“看看別人在做什么,聽聽他們的想法”。雖然自己的未來還無法觸摸得到,但當他摸黑在村里竄來竄去時,心里隱約有種激動。

索家村屬于非法建筑,將要拆遷的消息從2005年夏天就傳開了,6月16日那天,一百多名藝術家集體簽名呼吁保留索家村,并用身體組成了SOS的急救信號。

第二天,又有幾支搖滾樂隊到索家村來開演唱會,做“再聲援”活動,因為聚集人數太多,活動被警察取消。人群散開后不久,一位知名藝術家帶來了好消息,“一年之內不拆”,村內藝術家們于是聚集歡呼。

“我是當年5月份到索家莊的,去了沒多久就聽說要拆,一直這么傳。”

11月份,他離開索家村,到郊區參與隋建國老師的另外一個藝術項目。“聽說索家村被拆了,當時不敢相信。”

他回村的時候,村子已經被封了。趁看守不備,他爬墻進了村。工作室沒有了,住的地方也沒有了,他那些傍晚時分飄浮在空氣中的似有似無的藝術夢想被斷墻碎磚砸倒在地,一塊一塊,觸目驚心。

“剛有點穩定感,有點希望,就遇到這個事兒,我有點受刺激了。”

11月27日,藝術家們在拆除的廢墟上進行舉辦了一個名為“拆?拆!拆”的展覽,憤怒是這次展覽的主題,其中有一幅裝裱精良的書法作品,內容是兩句臟話。

劉勃麟的出場讓人印象深刻,他站在拆遷廢墟前,將自己從頭到腳涂上顏料,讓自己與廢墟融為一體,“被吞噬,被消失”。

“政治藝術家”的標簽

用身體參與藝術創作的想法,由來已久。

“每個藝術家都在尋找自己的表達方式,希望能夠給人一擊”。在索家村,劉勃麟跟自己的老師和一位師弟討論過自己的想法,“這個方式不是我獨創的,英國有一位女藝術家,用自己的裸體參與創作,融進各種變化的背景里。”

在他最初的設想里,他想表達個人與集體、個人與社會之間的沖突感和疏離感,“還有一些想法完全是好玩,比如我從小喜歡大吊車、推土機什么的,覺得‘消失’在那些大型機械前面會很有意思。”

他沒有料到自己的隱藏處女作會是在拆遷廢墟上,隨之而來的過分政治化、社會化的解讀讓他有些不安,“我不想被貼上‘political artist’(政治藝術家)這樣的標簽,藝術不能跟政治劃等號,藝術家必須是游離社會之外來看這個社會的。”

他回答外媒記者提問時分外謹慎,“中國社會里政治的因素和印跡太多,所以我的作品才會被人聞到政治的氣味,這里的問題不是我,而是我們的社會,我的作品就是要提出這樣的問題,讓觀眾和我一起思考。”

他試圖平抑自己的憤懣,以游離、理性的姿態來呈現自己對世界的體察。在拆遷作品之后,他又做了四五個“消失”作品,“那個時候有些迷惑,不知道該朝著什么方向繼續進行下去。”

這個時候,他又一次遇到了一個不容易克制情緒的事情,而每當他動情動容,就會有打動人心的佳作。

2006年3月,他應邀參加798的一個集體展覽。開展當天,他發現許多展品被拿走了,“那個展覽的大部分作品因為種種原因都被拿掉了,雖然我的作品沒受影響,但是作為一個藝術家,我太了解那些同行不能參展的痛苦了,展覽是我們惟一的機會、惟一的窗口。”

他創作了一個作品,請了一個演員穿上一身警服,“讓他在后面抓我”,而他全身涂成乳白色,融進背景墻里,被警察抓住,卻又從人們的視線中隱匿了。

當年5月,他應邀參加另一個展覽,展覽設在原國營706廠的舊廠房里,這里曾經是一家大型無線電工具設備廠,如今成為798藝術區的一部分。

考察場地時,劉勃麟在高高的廠房里看到一條大標語,腦子里冒出一個念頭。他想找幾個當年在這條標語下工作的工人,給他們涂上油彩,隱匿在這條標語下,讓他們用自己的身體為他們平凡寂寥的人生做一個隱喻。

花了半個月的時間,他一家一家地問,一個一個地爭取,終于說動6位工人師傅參與到這次創作中。

“這個廠里的人都下崗了,沒有人愿意去揭自己的傷疤。我只能一遍遍說出自己的想法,讓他們理解我的作品, 跟他們說時代的變化,說體制的變化,說這個作品所承載的個人與體制之間的關系。”

常常是說著說著對方就開始掉眼淚,“他們很多人是年輕時就在這個廠工作,青春啊、夢想啊、成長啊什么的都在這里,沒有人想到生活會變成現在這樣。”

劉勃麟跟著他們一塊兒掉了眼淚,他的努力和堅持使得這幅《隱藏:下崗706》厚重深沉,厚厚的油彩下6位參與者的沉痛、悲哀像鉛石一樣砸進了觀者的心里。

“別給我到外國去丟人”

從2005年到現在,“城市迷彩”(HIDING IN THE CITY)系列已經拍了一百多幅。

畢業于中央美院的人,少有像他這樣直接用自己的身體參與藝術創作的,劉勃麟笑著說,自己不是學院派,“我沒那么高貴,我就是一個江湖派。”

他的每部作品平均都要花4到5個小時,先確定背景,選定一處作為自己的“消失地”。

與負責著色的助手商量好怎樣上色后,他穿上尚未著色的迷彩服(選擇迷彩服一是因為便于隱匿,二是因為便宜),站到背景前的確定位置上,像塊石頭一樣,矗立不動,直到助手們把他畫進背景里。

創作結束后,洗掉顏料是件受大罪的事。因為顏料刺激皮膚,他的臉上生了疹子,鼻子邊的一大塊皮膚徹底給燒壞了。“給頭發上色更痛苦,顏料滲到頭皮里,頭暈、惡心。每次完了洗頭,都跟殺豬一樣,得用很燙的水燙頭發,把顏料泡軟了,再用粗齒梳子去梳。每洗一次,都會掉很多眉毛和頭發。”他搖搖頭,說這是自己的命。

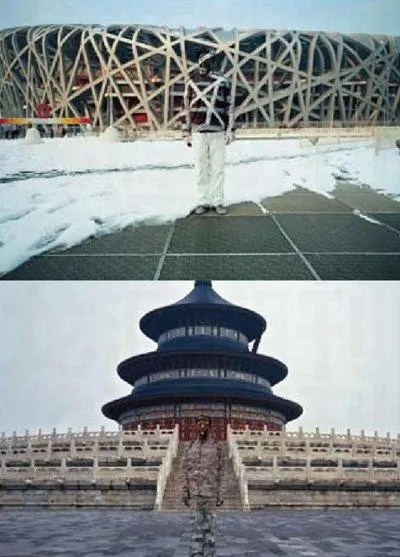

故宮、長城、北海九龍壁、天壇祈年殿……他將自己嵌入了每一個北京地標建筑前。在這些禁令甚多的地方,他的每一次創作都是一次冒險。

他嘗試過走正規途徑,給對方打電話,寄個人資料、創作說明……“沒人理你,運氣好,人家能給你回個電話,告訴你,我們不方便接待。”

他只能采取非常手段。“故宮和天壇,都是買門票進去的,假裝是游客。一般會提前去一次,踩好點。”由于化妝時間比較長,又容易被圍觀,他總是叮囑助手,“一定要保護好相機!”

拍長城時,情況更為復雜,“長城有安檢,不允許帶顏料進去。”他們一行四人,把顏料分兩份,“如果一組被攔住了,另外一組要想辦法過關。”

……

在天壇祈年殿拍攝時,小保安走過來,問他,“干嘛呢?身上畫成這樣?”他說,“沒事兒,好玩!”

小保安正色道,“我知道你們是搞藝術的,記住啊,別給我到外國去丟人!”