遇見百年梅派

2011-12-29 00:00:00李乃清

南方人物周刊 2011年22期

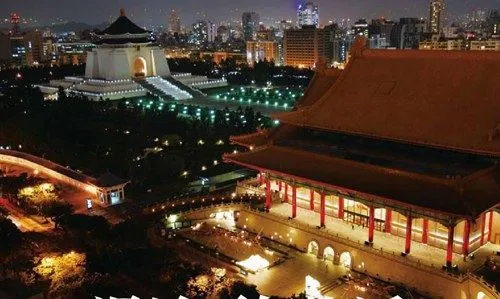

位于臺北市中心的兩廳院,黃瓦飛檐、紅柱彩梁,仿故宮太和殿的戲劇院與仿保和殿的音樂廳遙相呼應,分據南北向,環抱四座廣場,構成臺灣最受矚目的藝術殿堂。

5月26日至29日,《梅葆玖&魏海敏——遇見百年梅派》世紀演出亮相于此。除梅葆玖與其臺灣弟子、京劇名伶魏海敏領銜外,特邀葉派小生傳人葉少蘭,梅派弟子胡文閣、尚偉等人,與梅蘭芳京劇團、國光劇團名角共同登場,兩岸聯演陣容盛大,讓寶島的京劇迷們大飽了耳福。

接受采訪時,77歲的梅葆玖容光煥發,精神矍鑠。“你說京劇復興也好,當年都是大陸的老師,臺灣它不是沒根基。臺灣老觀眾相當多,他們一是喜歡戲,再就是喜歡流派,喜歡哪個他就給你叫好!”

梅葉兩家再同臺

“《鳳還巢》是梅派經典劇目,我父親當年多次在京演出,老觀眾多。”

1929年,梅蘭芳根據《風箏誤》編改的《鳳還巢》在北京首演,全劇生旦凈丑行當齊全,情節巧妙戲味橫生,悲歡離合終得團圓,是梅派經典中的輕喜劇佳作。

當年,梅蘭芳在此劇中以傳統青衣扮相塑造了清純少女程雪娥,人物形象雅致賢淑,唱腔端正大方,表演自然傳神,受到觀眾盛贊,久演不衰。

5月28日晚,戲劇院上演梅葆玖與葉少蘭合作的《鳳還巢》,臺灣觀眾尤為期待——兩位都是頗具乃父風范的京劇傳人,同演這出戲,意味著梅蘭芳、葉盛蘭當年同臺的情景重現。

77歲的梅葆玖與69歲的葉少蘭自小學戲,“文革”時都因出身傳統戲曲家庭而遭批斗。相較梅葆玖隨父全身而退,葉少蘭與父親葉盛蘭卻沒能躲過抄家之災。葉少蘭笑自己“賊心不死”,在下放農村進行思想改造時期,會趁夜色跑到山溝邊喊嗓。自己甘冒風險,只因父親抄家后對他說,“深入人心的東西,是不會磨滅的。”他回憶,“抄家過后的那個晚上,有人咚咚咚地敲著家里大門,戰戰兢兢地開門后,兩位自稱是鐵路工人的男人給了我們一個小包,要我們好好收著,一打開,里頭是父親的8張唱片啊!”

提及“文革”后復興傳統京劇之難,梅葆玖說:“整整十多年沒唱戲,嗓子、腰腿功的恢復最難!我花了一年多,一天吊個幾句,才慢慢恢復。”

對于百年流派傳承,葉少蘭總結道:“流派創始人,沒有一個人標榜自己是什么派的。流派是經過無數人的效仿學習、內外行的承認、作品的流傳而得以繼承流傳的,如果你排出一個戲來不上座,沒市場沒票房,沒人學沒人演,就不是流派了。”

梅蘭芳的乾旦(男旦)風姿迄今深植人心,但梅葆玖之后,梅派衣缽在他們的下一代中卻沒有了傳人。梅葆玖感慨,梅家后代因“文革”被耽誤,“目前我們正在孫子、孫女輩中尋找適合的人。現在我大哥的孫子梅瑋能唱《宇宙鋒》、《霸王別姬》、《鳳還巢》和《貴妃醉酒》,他從中國戲曲學院畢業后,主要以研究梅派藝術理論為主。這也算梅家隔代的傳承吧。”

5月29日下午“聽見梅派LIVE音樂會”的結尾高潮,梅葆玖隨著弟子胡文閣同臺獻唱梅蘭芳代表作、傳統劇目《宇宙鋒》的一段西皮原板。

老爹爹發恩德將本修上,明早朝上金殿面奏吾皇。我主爺有道君皇恩浩蕩,觀此本免了兒一門禍殃。

年近八十的梅葆玖捏著小嗓登臺唱了一小段,“出來登臺主要是為了推學生,胡文閣是我徒弟,也是梅派近半個世紀以來惟一的乾旦傳人,我對他寄予很高期望,希望梨園新人能得到更多關注,這樣京劇藝術才能常青,梅派藝術才能發揚光大。”

追憶梅蘭芳

海島冰輪初轉騰,見玉兔,玉兔又早東升,那冰輪離海島,乾坤分外明,皓月當空,恰便似嫦娥離月宮,奴似嫦娥離月宮。

此次在臺演出,梅葆玖謝幕前唱了《貴妃醉酒》中這段著名的二黃四平調,甜潤流麗的唱腔,引發了臺灣觀眾對一代京劇大師梅蘭芳的追崇之情。

在5月26日晚首場演出的《紅鬃烈馬》中,梅葆玖與他的臺灣弟子魏海敏輪番出演王寶釧,期間魏還飾演代戰公主與老師同臺,師徒二人共同詮釋了梅派經典在溫婉中的深厚底蘊。

受訪時,魏海敏回憶了自己的學藝之路:“臺灣的環境很不一樣,49年后另起爐灶,80年代各種表演工作坊如雨后春筍般冒出來。我們從小學戲,老師也沒說學什么正宗流派,只要戲好看我們什么都得唱,所以我82年畢業看到梅老師演出時才下定決心要學梅派。原本以為‘好’是一舉手一投足都嚴謹、唱歌要規范,后來看到老師整個演出是自然的,所有程式都化于無形,才明白‘好’就是這個!”

5月27日晚,魏海敏領銜另外4位梅派弟子張馨月、尚偉、胡文閣、姜亦珊,分飾楊玉環,重磅打造梅蘭芳的奪魁大戲《太真外傳》。

1927年北京《順天時報》舉辦“首屆旦角名伶”票選活動,梅蘭芳以《太真外傳》拔得頭籌,贏得“四大名旦”之首。這出據《長生殿》傳奇改編的京劇分4本,自《入選》至《夢會》凡十余折,蔚為大觀。音樂由徐蘭沅、王少卿精心設計,創新許多板式和極為精采的唱腔。

在臺灣上演時,《太真外傳》全本被濃縮為七折,一個個古典美人身影穿梭于如夢似幻的舞臺上;一句句雋永傳承百年的梅腔聲韻,令人沉醉其中。

在末段《劍閣仙會》亮相的魏海敏,更是令人驚艷。她身著淺藍紗裙,手執素白拂塵,頭戴璀璨鳳冠,凌波微步走上樓臺,吟唱著不舍,與“唐明皇”情意纏綿,共赴云海……

對于弟子們“舊瓶裝新酒”演繹的精縮版《太真外傳》,梅葆玖十分滿意:“我父親本人就主張改革創新,但創新是有根源的,京劇看演員,觀眾一定要聽派的,無論你怎么創新別離開我這梅派。文脈相傳,戲得靠人來傳,海敏帶了不少學生,她到北京來,我說,我父親有的老照片和舊資料,我都提供給你,你要讓學生知道這梅派是怎么傳下來的,這樣她再往下就不會失傳。

(實習生王楊卡佳對本文亦有貢獻)