徐蘋芳 保護舊城的人走了

2011-12-29 00:00:00劉子超

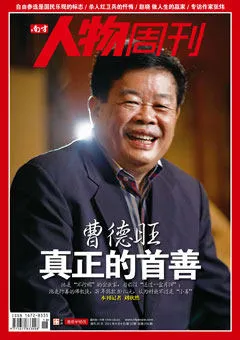

南方人物周刊

2011年18期

5月16日晚,徐蘋芳高燒、虛脫,緊急入院搶救。第二天,他囑咐兒子徐昂:“回家拿書,還要寫東西。”

5月19日,徐昂鼓勵父親:“回頭你再把稿子好好寫完。”老人靠在枕頭上,來回搖頭,“來不及了。”

5月22日早上5時40分,81歲的著名考古學家、中國考古學會理事長、國家文物局專家組成員徐蘋芳,在北京軍區總醫院駕鶴西去。

作為新中國成立后北京大學培養出的最早的考古專業畢業生,徐蘋芳自1956年起就一直從事考古工作,并多有建樹。他主持過北京元大都、金中都以及杭州南宋臨安城和揚州唐宋城的考古勘察發掘工作,終其一生維護北京舊城的保護。近年,他對曹操墓認定發出的質疑之聲,曾引起軒然大波。

進入北大考古專業前,徐蘋芳曾是燕京大學的學生,先在新聞系,后轉入歷史系,師從鄧之誠、齊思和、王鐘翰諸先生。不久,燕京大學被并入北大,隨之而來的是席卷全國的思想改造。徐蘋芳作出了影響他一生的決定:轉入考古系。用他的話說:“考古研究的都是挖出來的東西,跟其他無關。”

然而,很多時候,考古已經遠非如此簡單。當曹操墓真偽問題吵得沸沸揚揚之際,徐蘋芳堅持表達了自己的觀點。“西高穴大墓不可能是曹操墓,”徐蘋芳說,“和我差不多歲數的老考古學家都認為不是。考古最重要的是講證據,盜過的墓是絕對不可以列入重大考古發現的。”他認為,考古應當是很純粹的學術活動,有一是一,有二是二,不能與地方政府的大旅游項目、大遺址開發項目掛鉤。……

登錄APP查看全文