利比亞:25載2次空襲戰事比較

2011-12-29 00:00:00張學林楊茂春

輕兵器 2011年9期

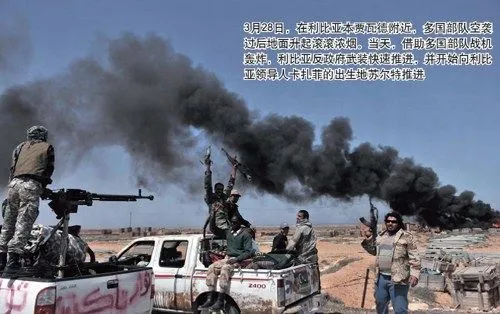

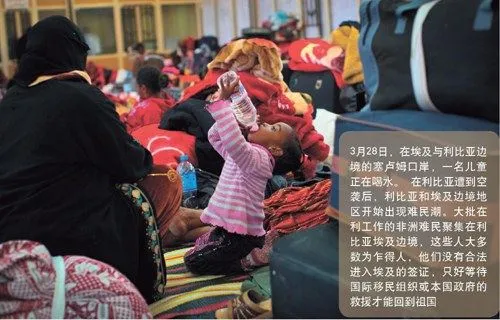

3月29日,利比亞首都的黎波里以東30km處的塔朱拉地區遭到空襲后冒起滾滾濃煙

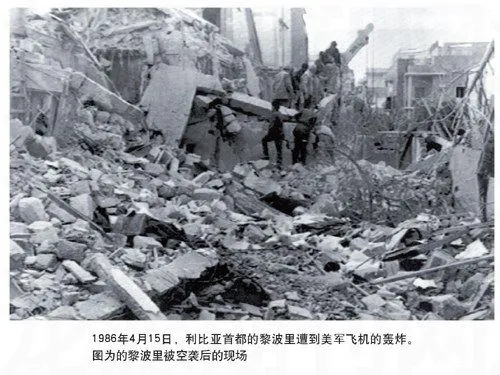

截至本刊截稿,自2011年3月19日,法英美等北約國家掀起的打擊利比亞的“奧德賽黎明”軍事行動依然持續。看到眼前上映的這一幕空襲戰,人們不由得會想起25年前另一幕發生在利比亞的空襲軍事行動,那就是美軍在1986年4月15日實施的“黃金峽谷”軍事行動——這一行動在現代戰爭史上首開“外科手術”式非接觸作戰先河。

二十五載歷史,利比亞遭受兩次高科技條件下的空中軍事打擊,那么,這兩次軍事行動在具體實施過程中又有哪些異同呢?本文圍繞這個議題作一探究——

兩次空襲軍事行動的相同點

發生在利比亞的兩次空襲軍事行動,無論在手段上還是在組織實施過程中,都有許多相似之處,這些相似絕非偶然,都是與當時的整體國際環境、軍事技術水平等因素緊密相聯的。

戰爭雙方的力量對比呈一邊倒態勢

戰爭是交戰雙方力量的較量,這兩次軍事行動的一個顯著特點就是非對稱性,作戰力量的一邊倒態勢非常明顯。

“黃金峽谷”行動中,美軍為了成功實施長途夜襲行動,調動了自越南戰爭以來最強的兵力。除攻擊首都的黎波里3個目標(阿齊齊耶兵營、西迪比拉勒港、的黎波里軍用機場)的24架F-111戰斗轟炸機外,還動用了33架噴氣式飛機對利比亞第二大城市班加西實施攻擊。其中有15架海軍的A-6型和A-7型艦載機,它們來自停泊在地中海上的兩艘航空母艦。這種飛機裝備了夜間攻擊裝置,善于在夜間復雜條件下進行低空轟炸。此外,美國還動用了50余架輔助飛機,如電子干擾機、加油機、雷達指揮預警機、護航戰斗機等。除了這100多架飛機以外,地中海利比亞海岸還停著數艘艦艇和2艘航空母艦。

而相比之下,卡扎菲領導的利比亞軍隊雖然規模可觀,但總體戰斗力和美軍相比差距甚遠。當時的利比亞政府軍總數為7.3萬人,其中陸軍5萬多,海軍6000人,空軍8000人;另有準軍事部隊“伊斯蘭軍團”約7000人,是正規軍的“戰略后備力量”。正規軍擁有2800多輛坦克(其中包括30輛最先進的T-72坦克),各類裝甲車3000余輛,各種口徑的大炮1.5萬門和3000多枚導彈,586架各型作戰飛機。其中有55架米格-21、143架米格-23、約50架米格-25、32架法制幻影F1。米格-23飛機的性能比較先進,既有較強的空戰能力,又有對艦艇攻擊的能力。幻影F1飛機能攜帶2枚空對空導彈和1枚空對地導彈,既可空戰,又可用于艦艇攻擊。此外,還有各類運輸機、直升機和偵察機200余架,艦艇40多艘(其中有6艘潛艇、25艘導彈快艇)。從數量上看,也算是北非數得著的“軍事強國”了。可惜的是,利比亞的許多先進武器裝備徒有虛名:米格-25戰斗機被拆去精密設備;薩姆-5導彈被換上老式制導系統,與蘇軍裝備的不是同一種型號。更令卡扎菲頭痛的是,就連這種“半瓶子”武器裝備也被控制在蘇聯人手里。蘇聯在利比亞的軍事顧問和專家約有3000人,幾乎滲透到各個要害部門。蘇聯人拉開一副局外人的架勢,不愿卷入美利沖突中去。一個多月前錫爾特灣海戰爆發時,利比亞原打算將蘇制F級潛艇部署在錫爾特灣,竟然遭到蘇聯的拒絕。加之不少武器嚴重銹蝕,部隊缺乏夜間作戰的能力,飛機只能在白天氣候好時飛行。為了保存實力,卡扎菲不得不在美軍采取軍事行動之前把400架寶貝飛機轉移到鄰國蘇丹。

再看此次代號為“奧德賽黎明”的軍事行動,西方發達國家動用的武器裝備十分先進,主要是三代或最先進的產品。美國海軍先期出動的兵力主要有第六艦隊的“惠特尼山”號指揮艦、2艘導彈驅逐艦、2艘核動力常規導彈潛艇,其他力量還包括“基爾薩奇”號兩棲攻擊艦及其AV-8B型垂直起降戰斗攻擊機。此外,惠特曼空軍基地第509轟炸機聯隊的3架B-2A隱形轟炸機也參加了前期空襲行動。法國出動了2艘驅逐艦、8架“陣風”和4架“幻影-2000”戰斗機以及“戴高樂”號航母戰斗群。英國投入的兵力主要包括2艘護衛艦、1艘“特拉法爾山”型潛艇以及數架“狂風”戰斗機。聯軍其他力量還包括:意大利的4架“狂風”戰斗機,西班牙的4架F-18戰斗機、1架空中加油機、1架預警機、1艘潛艇、1艘護衛艦,比利時的6架F-16戰斗機,加拿大的6架F-18戰斗機,丹麥、挪威、希臘等國16架F-16戰斗機,以及阿聯酋和卡塔爾的約30架F-16和“幻影-2000”戰斗機等。截至4月5日,共有17個國家參與北約對利比亞的軍事行動,包括14個北約國家,以及阿拉伯聯合酋長國、卡塔爾和瑞典3個非北約國家。

聯軍以強大的海空力量掌控著絕對的制空權與制海權,連續的空襲行動已摧毀了利比亞的空軍力量,利比亞地對空防御設施也受到重創,很多坦克和裝甲車被擊毀,重要軍事基地、維修基地、軍火庫、輸油管道都遭到了打擊。隨著空襲行動局勢的變化,聯軍在利比亞周邊聚集的兵力逐漸增多。除法國“戴高樂”號航母戰斗群、美國“企業”號航母戰斗群先后抵達之外,美軍還將派出海軍陸戰隊第22遠征隊和“班丹”兩棲作戰群的4000名海軍陸戰隊員等。

與西方多國聯軍相比,利比亞政府軍的軍事力量和武器裝備水平則顯得非常薄弱。目前利比亞政府軍三軍總兵力約6.5萬人,主要裝備來自蘇聯。可以說,現在的利比亞政府軍的戰斗力不要說和西方聯軍相比較,就是和1986年時的利比亞政府軍相比,其整體戰斗能力都要相差好幾個層次。

空襲目標的選擇都是緊緊圍繞軍事行動的政治目的來展開

1986年美軍空襲利比亞的主要目的是懲罰卡扎菲,對針對美國的恐怖行為實施軍事報復。在1986年4月8日晚召開的會議上,時任美國總統的里根提出了三條必須遵守的原則:一是襲擊與恐怖主義有關的目標,懲罰卡扎菲;二是最大限度地減少美軍的傷亡;三是盡量避免造成平民損失。根據里根總統的這三條原則,“黃金峽谷”行動初期選定的目標有7個:一是的黎波里阿齊齊耶兵營,美國認為它是卡扎菲“從事恐怖活動”的指揮部,也是卡扎菲的住所;二是的黎波里西迪比拉勒港,此港是利比亞突擊隊員的訓練基地,美國認為它是利比亞的“恐怖分子訓練中心”,負責培訓巴勒斯坦“蛙人”潛水員;三是的黎波里機場軍用區的9架伊爾-76運輸機,這些飛機被認為是利比亞向世界各地運送恐怖物資的工具;四是班加西民眾國兵營,它屬于卡扎菲實施指揮與控制的備用指揮所;五是班加西的貝尼納軍用機場,因為該機場部署有蘇制米格-23戰斗機;六是恐怖分子阿布?尼達爾在的黎波里的辦公室;七是利比亞情報局總部。這些目標全部都與恐怖相關,在具體實施過程中,由于最后兩個目標靠近居民區,在征詢撤切爾夫人意見后放棄。可以說,這些空襲目標的選擇都是緊緊圍繞著美軍反恐的政治目的來展開的。

此次空襲行動目標的選擇同樣是圍繞著本次軍事行動所要達成的政治目的來展開的。為了落實聯合國關于利比亞的1973號決議,在利比亞建立禁飛區,以最大程度地保護平民,西方聯軍的主要空襲目標包括兩大類:一類是利比亞政府軍的防空系統。這類目標主要包括利比亞政府軍的地空導彈發射設施、雷達系統和指揮控制設施等。主要是為建立禁飛區掃除障礙,這個目標目前已經基本實現,利比亞的防空能力基本被消滅,對北約在利比亞的禁飛區基本已不構成致命威脅。第二類打擊目標主要是利比亞的政府軍及其重型地面裝備,如坦克裝甲車等。打擊這些目標的主要目的是削弱卡扎菲的武裝力量,給反對派武裝的反攻提供支援,從而間接實現逼卡扎菲下臺這一目的。

空襲軍事行動的作戰體系完善

現代戰爭已經改變了機械化戰爭時那種陸海空單元戰場、單一軍兵種、單一作戰領域的單元式戰場較量方式,而代之以作戰體系的整體較量。這兩次空襲行動之所以都比較順利,得益于美軍和北約相對完善的作戰體系。

從作戰指揮控制系統構成上看,美空軍和聯軍不僅有地、空、天一體化的戰略C3I系統作后盾,能實施全球性的指揮和控制。在整個作戰機群的編成上,“黃金峽谷”行動中有E-2C“鷹眼”式預警機進行空中直接跟蹤指揮,它可以探測和判明480km內的敵機,同時可發現200個地面、水面的電磁發射源,同時跟蹤250個目標,指揮和引導上百架飛機進行作戰,預警機的運用使美空軍有了空中運動的“大腦”。此次空襲中除意大利提供了7個軍事基地供聯軍使用外,法國的航母戰斗群本身就是一個移動的作戰指揮平臺。從戰場偵察系統構成看,美空軍和聯軍不僅有大量電子偵察衛星作后盾,而且有各種高水平的偵察機。從戰場信息系統看,美空軍和聯軍有太空通訊衛星進行實時、有效的戰場通信。從戰場打擊系統構成看,“黃金峽谷”行動中,美空軍動用了24架F-111戰斗轟炸機,33架艦載攻擊轟炸機,還有6架F-18戰斗機和一定數量的F-14戰斗機;而此次空襲行動中,參與國家共出動戰機195架,艦艇18艘,都形成了強大的戰場打擊系統。從戰場支援保障系統構成看,“黃金峽谷”行動中,不僅有30架空中加油機保障了萬里奔襲,而且有30余架電子戰飛機進行直接的戰場電子轟炸和強大的電子干擾,使利軍的雷達偵察和導彈打擊能力完全癱瘓,并且還有20多艘戰艦作保障;此次空襲行動中,其戰場支援保障則由整個北約提供。

可以說,這兩次空襲行動都是一個具有世界一流水平的作戰體系,與一個基本沒有形成較強的作戰體系的利比亞軍隊進行較量,二者較量的結果也就不言自明了。

兩次空襲軍事行動的不同點

兩次軍事行動雖然發生在同一國家,但在不同時代背景下發生,還是有許多不同之處,這些不同點也正是這兩次軍事行動自身鮮明的個性特征。

空襲軍事行動背景不同

任何軍事行動的背后一定會打上那個時代的烙印。“黃金峽谷”軍事行動是發生在美蘇爭霸的兩極格局時代,美國采取什么樣的軍事行動都會考慮到當時蘇聯的反應,同時美國對利比亞采取軍事行動本身就是當時里根總統挑戰蘇聯霸權的第一步。具體來講,1969年卡扎菲發動軍事政變上臺后,推行親蘇反美的外交政策,收回了美國在利比亞的軍事基地,廢除了與美國的軍事、經濟協定。1982年美國宣布與利比亞斷交,兩國關系尖銳對立。隨后,國際上發生了一連串針對美國的恐怖活動。美國認為利比亞是這些恐怖活動的幕后策劃者,決定對其進行嚴厲懲罰。1986年3月24日至25日,美國發起代號為“草原烈火”的作戰行動,擊沉利比亞導彈艇5艘、摧毀雷達站2座、殺傷150余人。不久,在西柏林發生了襲擊美國人的爆炸事件,美國總統里根決定對利比亞再次實施空襲。1986年4月6日下午,里根在白宮主持召開國家安全委員會緊急會議,討論再次“懲罰”利比亞問題。會議在分析蘇聯動向,排除蘇聯直接軍事干預的可能性后,迅速作出了再次對利比亞實施軍事打擊的決策,并指示參謀長聯席會議主席威廉?克勞負責擬定作戰計劃。“黃金峽谷”行動便是在此背景下應運而生。

這次西方聯軍對利比亞的軍事行動的誘因,表面上看是由于利比亞內部的騷亂,其實背后也有著深刻的國際背景。眾所周知,利比亞戰略位置重要,是世界較大的石油輸出國之一,曾是歐洲各國重要的貿易伙伴,但因該國政府反對西方霸權主義,使其在政治上被西方國家排斥。這也是西方國家為什么如此積極以武力手段來落實安理會決議的深層次原因。

空襲軍事行動的主導權表現不同

“黃金峽谷”行動是由美軍單獨指揮實施的長途夜間空襲行動,在戰前,美國進行了充分的準備。為了實施這一計劃,里根一方面選派美駐聯合國大使、與撒切爾夫人有良好私人關系的沃爾特斯為總統特使趕赴英國與撒切爾夫人磋商;同時,里根親自致函法國、西班牙通報其襲擊計劃,要求允許美國戰斗機飛越兩國領空。撤切爾夫人除建議取消后兩個襲擊目標外,對利用英國空軍基地作戰表示完全支持,但法、西兩國出于自身利益考慮,沒有同意為美國戰斗機提供空中走廊的要求。這樣,美國空襲作戰的航程將不得不由2200km增大為5180余km。1986年4月10日起,美即按作戰計劃要求,調整了兵力部署,同時,駐英國空軍基地的美戰術空軍第3航空隊的F-111戰斗轟炸機,以代號為“老練的民族”的空中作戰演習為名完成了作戰準備。4月14日,里根最后批準空襲作戰方案,決定當日下午7時開始空襲行動。從決心報復,到制定計劃、與盟國協商、調整兵力部署,再到實施襲擊,前后僅用了8天時間,其效率之高,在現代戰爭史上亦屬少見。

而此次對利比亞的突襲行動,法國則率先打響開戰“第一槍”,而且美國還一再釋放移交指揮權的信息,表達放棄主導地位的誠意,刻意退居到英法等國之后。這是美國在吸取阿富汗戰爭和伊拉克戰爭教訓之后所采取的一種策略。事實上,自聯軍對利比亞實施軍事干預以來,聯軍行動的主角仍是美國,也只有美國具備確保聯軍行動持續下去的條件和能力。在前4天的行動中,聯軍出動戰機總計336架次,其中美軍戰機212架次;聯軍總計發射162枚“戰斧”式巡航導彈,其中美軍發射超過120枚。對美國來說,呈現出一種由“盟友出頭、他國埋單、美國控制”的整體構架,能夠大大增強其戰略選擇的靈活性。3月31日后,北約全面接管對利比亞的軍事行動,美軍隨后退出空襲行動,主要執行一些保障性任務。但美國聲稱,一旦北約軍事行動指揮官求援,會再次投入空襲。

空襲軍事行動的打擊目標不同

“黃金峽T9gvXZkgAntI7M/+WWgdxlDEr7yuIHMwgmpqusi1HpA=谷”行動計劃襲擊的目標有5個,其中,利比亞首都的黎波里3個,利比亞港口城市班加西2個。為了查明計劃襲擊的5個利比亞重要目標的確切情況,美國動用偵察衛星和SR-71高空偵察機對目標進行反復偵察。打擊行動中,擔任主攻任務的美國海、空軍戰斗機,同時對的黎波里和班加西兩地的5個目標進行攻擊。遭美國飛機空襲后,利比亞在處境十分困難的情況下進行了抗擊。導彈部隊發射了若干枚薩姆導彈,但因遭到美機的強烈電子干擾, 防空雷達失靈,導彈只能盲目發射,無一命中目標。相反,高射炮部隊使用高射炮卻擊落了一架F-111戰斗轟炸機。美國的空襲行動從15日凌晨1時54分開始至2時12分結束,前后持續18分鐘,共出動海、空軍飛機150多架,投擲炸彈150多噸,完全按照“黃金峽谷”計劃炸毀了預定的5個目標。此次行動共造成利比亞亡100余人,傷600余人,死者中包括卡扎菲的一歲半養女,傷者中則包括卡扎菲的兩個兒子,但卡扎菲本人卻安然無恙。

此次西方聯軍的主要空襲目標則包括兩大類:一類是利比亞政府軍的防空系統,主要是為建立禁飛區掃除障礙。目前,這個打擊目標已經基本實現,利比亞的防空能力基本被消滅,對北約在利比亞的禁飛區基本已不構成致命威脅。第二類打擊目標主要是利比亞的政府軍及其重型地面裝備,主要包括政府軍以及坦克裝甲車等重型裝備。從目前來看,聯軍突襲利比亞的行動略顯委婉,所有軍事行動都是以突襲的方式展開,突襲行動并未將利比亞政府的廣播、電視臺等民用戰略目標納入打擊范圍,以至卡扎菲仍能通過多種途徑向國際社會傳播其對支持者發表的演說。這從一個側面反映了目前聯軍軍事行動仍控制在“有限目標”之內,尚沒有擴大化的傾向。

空襲軍事行動的影響不同

這兩次發生在利比亞的軍事行動,都將不同程度地影響著未來的軍事領域變革和世界戰略格局的演變。

“黃金峽谷”軍事行動的成功對軍事領域的變革產生了劃時代的影響,開創了一個新的軍事時代。首先,它拓展了人們對新戰爭形態的認識。在現代戰爭史上,“黃金峽谷”行動是信息化戰爭的叩門之戰,整個戰爭面貌是全新的。從作戰方式上講,其創造了“外科手術”式的打擊方式,推出了非接觸作戰戰法;從戰爭理論創新方面看,它在一定程度上證明了“戰略突襲可以獨立達成戰爭目的”的戰爭理論。其次,它開創了地面作戰空中化的先河。“黃金峽谷”行動不僅是空中力量獨立遂行作戰的一種有效嘗試,而且也是對地面作戰空中化趨勢和規律的重要揭示,標志著空中力量已經成為戰爭的主體力量,可以在一定程度上主導和支配地面作戰行動和力量。第三,它使戰爭呈現出高度信息化的特征。“黃金峽谷”行動出動飛機150余架,在夜間進行了近萬里的遠程奔襲,所有的攻擊行動都是在夜間進行,準確無誤地攻擊了連白天地面間諜都很難找到的地方,各種作戰飛機在12分鐘內將5個地域性目標全部準確摧毀,可見信息化作戰水平之高。特別是首次使用的新型“哈姆”反輻射導彈、新型激光制導炸彈、紅外制導設備的大量運用,使美軍的攻擊行動更加高度信息化。

此次空襲利比亞的軍事行動目前仍在進行中,但可以肯定的是,其對未來國際戰略格局產生的影響要遠遠大于對軍事領域的影響。北非、中東國家,民族部落利益和宗教派別利益復雜交錯,一國動亂,多國動蕩。因此,此次利比亞戰爭所產生的影響決不是產油大國的未來走向問題,而是影響到在全球處于重要能源戰略地位的整個中東、北非地區的未來。特別是在2011年初,利比亞左鄰突尼斯、右舍埃及均曾發生過嚴重的政局動蕩,一度危及到整個中東地區的穩定。西方國家發動利比亞戰爭,幫助反政府武裝推翻卡扎菲政權,將會對中東國家的反政府力量產生暗示效應,引發連鎖反應。