晉陜大峽谷:黃河變黃的地方

2011-12-29 00:00:00本刊編輯部

環球人文地理 2011年1期

晉陜峽谷,堪稱一段凝固在中國黃河上的宏偉傳奇。

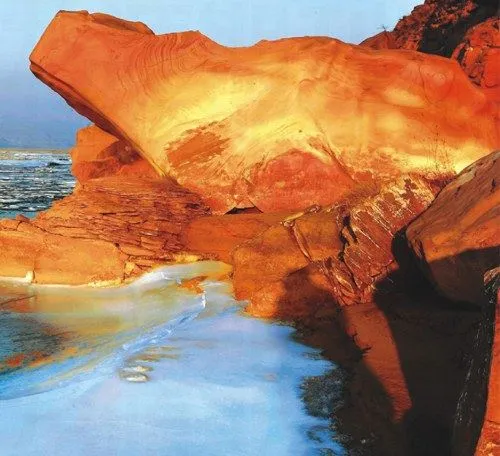

從內蒙古的托克托到山西河津禹門口,黃河水劈出了一條長達700余公里的大峽谷,在地理上,它被稱為“晉陜峽谷”。峽谷深深地切入黃土高原的腹地:谷底,是從天的盡頭湯湯而來的黃河水;峽谷西岸,鋪陳著陜北高原一道道滄桑的溝壑;東岸上,肅立著山西呂梁青藍迷蒙的山脈。高原上眾多攜帶泥沙的支流,在峽谷中依次匯入黃河,讓原本清亮的河水自進入峽谷開始才緩緩披上黃袍,當它轉過了峽谷北端的“九曲十八彎”、闖過了“天書”地貌帶,最終在壺口化為一身磅礴瀑布時,這條大河才真正變為“黃河”,成就了其帝王的霸氣。

數千年來,人們都將晉陜峽谷視為高原上的一根黃金血脈,因為和兩岸崎嶇的黃土地相比,峽谷水路已屬便捷。于是,精明的晉陜商人們就乘著滿載貨物的船只,突破暗礁險流,順峽谷南下北上,逐漸打造起一座以峽谷沿線古鎮為貿易據點的“白銀帝國”。磧口、吳城、招賢、三交等地,這些都曾經在“白銀帝國”中威震一方的古鎮,每一座都背負著當年最傳奇的軼事——“黃河行船,談磧色變”,民謠中說到的山西臨縣磧口古鎮,正是憑著天險地勢,成為了峽谷第一重鎮,往來商人深信,若不留白銀不卸貨物,磧口就是鬼門關;和磧口遙遙相望的招賢古鎮,也曾是首屈一指的黃河瓷都,想當年,鎮上那一排排用瓷甕壘砌的民居院墻,在太陽底下,崢嶸閃耀,展示著自己華麗的地位;而在傳奇的三交古鎮,水災戰亂都無法阻止白花花的銀錢流入鎮中,民謠唱得好:“三交柳林子,家家有銀子,一家沒銀子,旮旯里掃出幾盆子”……如今時光逝去,盡管所有的峽谷古鎮都已歸于平靜落寞,但每每回顧,心中依然回蕩著它們飛揚的青春。

在晉陜峽谷,即使古鎮的繁華逝去,從其中孕育出的古風民俗也依然生生不息,祖輩的精神情感正是通過這些傳統的民間風俗傳遞給了后代。從陜北秧歌到剪紙,從面塑到柳林盤子,這些流傳于峽谷兩岸的民俗,糅合了奔放熱烈的草原遺韻,和原汁原味的黃河文化。而幾乎所有的民俗活動,都會在農歷春節期間盛大上演——黃河之濱,人們腰系紅綢,在蕩蕩的黃土中將陜北秧歌扭得如火焰般熱烈,夜晚,人們會設下燦如星空的九曲黃河陣,以求與神共娛;山西呂梁柳林一帶的人們,除了表演秧歌之外,還要組裝起200多座微型“廟宇”(柳林盤子),并用堆積如山的面塑、剪紙將這些有趣的“廟宇”裝扮得紅火喜慶……