朝鮮到韓國距離有多遠?板門店:那條50年“不能回家的橋”

2011-12-29 00:00:00姚於

環球人文地理 2011年1期

1953年7月27日,朝鮮停戰協定在板門店簽字。不過,將朝鮮半島腰斬的一條“三八線”卻從此留了下來。這條長約248公里,東西橫貫,截斷了75條小溪,12條河流,穿過181條小路、104條鄉村土路、15條道際公路、8條高級公路,以及6條南北鐵路線的傷口,就這樣成為了朝鮮半島民族分裂的見證。

這次簽字也讓板門店揚名于世。停戰后,韓朝雙方在板門店劃分出的一個直徑大約為800米的“聯合安全區”內,建起了24座建筑物。至此,板門店開始背負那沉重的歷史,比如那一段需要花50年時間才能跨越的“不能回家的橋”,比如那差點觸發核戰爭的“板門店事件”……

板門店的尷尬

一個民族的痛苦分裂

置身板門店,初來的人們會心生奇妙的感覺:一邊靠近韓國首都、國際大都市首爾,另一側距朝鮮半島第一個統一國家高麗王朝(公元918-1392年)的首都開城,僅僅只有8公里——開城是當時亞洲最輝煌、最重要的古都之一。不僅是歷史和文化的薈萃之地,同時因為出產高麗人參而聞名于世。

不過,盡管夾在兩座歷史名城中間,但板門店在現代朝鮮歷史上,卻似乎比這兩座城市更具知名度——因為這座默默無聞的小村莊正好位于“三八線”上,它的每一個動作,都會觸碰朝鮮半島一南一北兩根神經。

朝鮮半島中部的這條“三八線”,猶如一條巨蟒,更重要的是,它是朝鮮半島民族分裂的見證,記載著一段痛苦的歷史。

從源頭上看,“三八線”實際上是日本侵略的遺留。當時,日本為了長期占領朝鮮半島,第二次世界大戰中,把朝鮮半島以此線為界劃分為兩部分,北部的軍隊歸關東軍指揮,南部的軍隊歸大本營指揮。二戰結束后,這條被日本人劃好的界線,又被美蘇兩國軍隊加以利用,分別接管了兩邊的土地;盡管美蘇兩國軍隊進駐朝鮮半島時曾聲明,三八線并不具有政治意義。但歷史的發展表明,朝鮮半島的緊張局勢正是圍繞這條線發展并愈演愈烈的。

板門店事件

一棵楊樹差點引發戰爭

1953年7月27日,朝鮮停戰協定在板門店簽字,使“板門店”這個名不見經傳的小村名揚于世。因此,板門店還被稱為“停戰村”。停戰后,韓朝雙方在板門店劃分出一個直徑大約為800米的“聯合安全區”,在安全區內建起了24座建筑物。至此,板門店開始背負起那段沉重的歷史,以及不堪回首的年代。

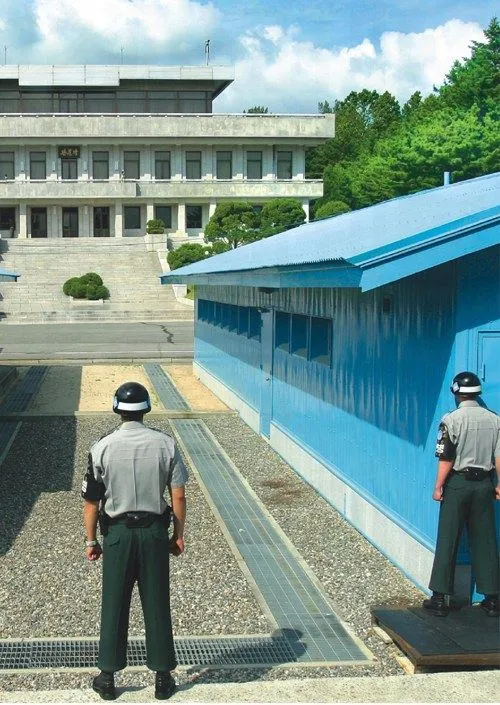

板門店的北方,朝鮮建筑了“板門閣”和“統一閣”;南方,韓國則建起了“自由之家”和“和平之家”,分別作為北、南雙方聯絡機構所在地和對話場所。不少韓朝雙方的會談也都曾在這里舉行。

“聯合安全區”實際上橫跨在南北軍事分界線上。在軍事分界線上,還建有7幢天藍色的簡易木板房。房外,朝鮮與美國、韓國警衛人員隔一條5厘米高的水泥線——軍事分界線相視而立,根據規定,軍事分界線兩邊各2000米為非軍事區,雙方均不得越過一步。

現在人們還可以在板門店的分界線上看到,向著韓國方向的標語牌上的字,都是用英語和韓語書寫的,而向朝鮮一面,則用朝鮮語和中文書寫。如今的板門店,已成為國外觀光客的旅游點,許多游客背著照相機,在板門店走來走去,探頭探腦,他們不知道,曾經在南北對峙最尖銳激烈的時代,在雙方的哨兵看來,對方的游客只要過界,就是間諜的表現……

2010年12月13日,朝鮮中央通訊社轉發朝鮮《勞動新聞》的評論文章,抨擊韓國聯合美國、日本進一步施壓朝鮮的舉動。并評價:美日韓合作將加劇北南關系緊張,使朝鮮半島籠罩在核戰爭陰云下——而實際上,板門店作為朝鮮與韓國的聯絡通道,見證了兩個本是兄弟的民族劍拔弩張的敵對關系,也曾經受到過核戰爭的威脅。

事情的爆發是源自“板門店事件”:1976年8月18日,6名美軍與5名韓國軍人在板門店附近“共同警備區域”內,擅自砍伐一棵遮擋雙方相互監視視線的楊樹,遭到朝鮮軍人的攻擊,兩名美軍軍官被斧頭砍死。事情發生后,駐韓美軍司令官理查德·斯迪威爾為了這棵楊樹,不僅從美國本土調來可以搭載核武器的20架F-111戰機,“中途島”號航空母艦也駛入朝鮮東海,戰爭的導火線差一點就被點燃……

不能回家的橋

一段要花50年時間才能跨越的不歸路

從朝鮮到韓國,距離有多遠?

板門店附近的一座石橋告訴人們,只有幾十米的距離。不過,許多人卻花了50年才穿越過這座橋,因為這是著名的“不能回家的橋”。

這座橋坐落于板門店的共同警備區,在1953年朝鮮戰爭結束時,這座橋被南北雙方用來交換戰俘。戰俘可以選擇前往北方的朝鮮民主主義人民共和國或者南方的大韓民國,但是戰俘在橋上一旦選定方向朝前走,就不能再回來,此橋因此得名。

資料顯示,由于朝鮮戰爭的原因,朝鮮半島一分為二,至少有1000萬個離散家屬分居在朝鮮和韓國,甚至有很多人,只是跨過了這座橋去買一口袋米,就隔了50年才能回來。回來時,辮子姑娘已是白發干枯的老婦,老家已經墻倒屋塌,雖然金達萊花還依然盛開……

幾次朝韓離散親友互訪團活動,也不斷嘲諷著戰爭帶給國家和人民的災難、痛苦:88歲的韓國老人金哲光見到了他的第一任妻子和56歲的女兒、53歲的兒子。老人一邊用手帕擦著淚水一邊連聲說:“對不起,對不起”——他是在朝鮮戰爭結束后隨難民一起前往韓國的,至今已50余年;72歲的韓國釜山居民昌易潤得知1950年在平壤失散的老母仍然在世,激動得連夜為母親精心挑選了手表、項鏈和傳統朝鮮族服裝等禮物,然而到最后,他又被告知母親其實已不在人世。這一大喜大悲,使老人昏倒在地,立即被送往醫院……