乳白色湖水之謎:喀納斯白湖首次科考紀實

2011-12-29 00:00:00周磊

環球人文地理 2011年1期

冬蟲夏草的幼蟲靠啃食野芍藥的根部成長,隨著夏季到來,幼蟲受到真菌感染而逐步木質化,成為珍貴的冬蟲夏草。

5個小時過去了,兩位專家在白湖面上共測量了近5000多個點,其中在白湖拐彎處測得的最深點為137米,從而確定了白湖的深度。

冰川乳的水流流速大,又帶著地熱溫度,這就加速了水與巖石的作用。在水與花崗巖的頻繁接觸摩擦中,白湖水色呈現乳白色,而白色正是花崗巖中碳酸鈣的顆粒成分。

大多數人的記憶中,新疆喀納斯風景區的“湖怪傳說”應該是最為著名的,事實上,在喀納斯景區的核心保護區,還有許多秘境鮮為人知。比如保護區內的高山湖泊——白湖,就是其中一個神秘的所在。

白湖因為湖水呈白色而得名。那么,它的湖水為什么是白色的呢?這就是一個待解之謎。讓人驚奇的是,盡管白湖與喀納斯湖同屬于喀納斯友誼峰的冰川融水,但同一水系中,兩個湖水的顏色卻并不一樣,白湖為白色,喀納斯湖為綠色,原因是什么呢?還有一個問題是,喀納斯湖深度為197米,位居西北第一深湖,那么,白湖的深度應該有多少呢……事實上,這些疑問,只能由一次嚴肅的科學考察來回答。 此次白湖科考隊,由著名的湖泊、地質以及冰川學等多個領域的專家組成。科考隊用了4天時間,對白湖的深度、礦物質、水文以及白湖的成因等情況進行了考察。筆者全程跟蹤了此次科考,對參加科考活動的專家們進行了深度采訪,企圖對鮮為人知的白湖之謎,掀開冰山一角。

走入森林秘境

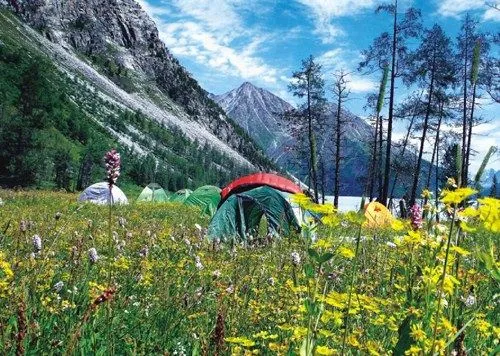

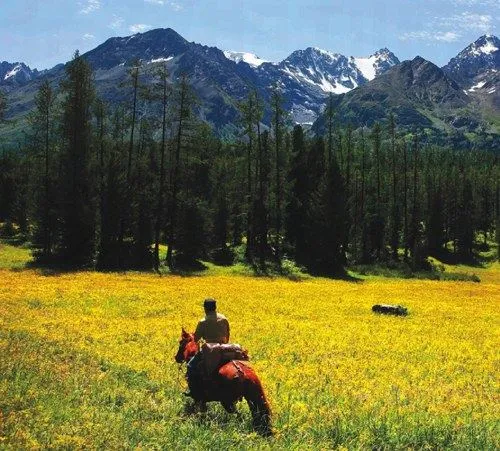

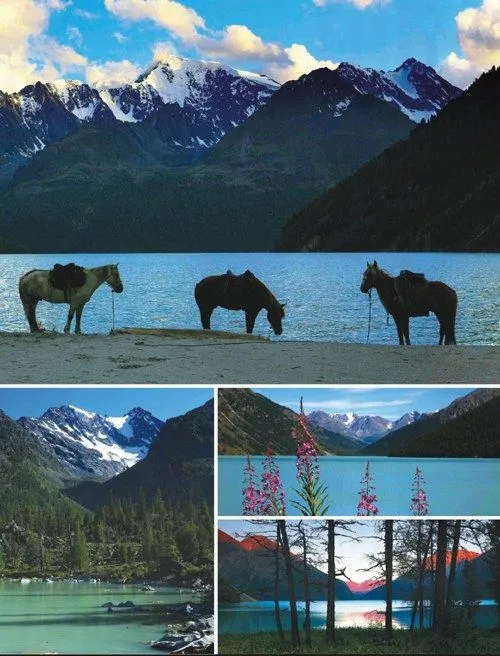

科考隊從喀納斯出發,坐游艇到達最北段的入水口“六道灣”,也就是著名的“千米枯木長堤”的所在地(千米枯木長堤:喀納斯湖奇觀之一。洪水季節,河水將上游大量的枯木攜帶入湖口,日積月累逐步在湖口匯聚成一條百余米寬、兩千米長、枯木縱橫交錯的堤壩,這些枯木不會漂向下游,卻奇怪地逆流浮動)。從這里換乘馬,開始進入喀納斯核心保護區,不到5公里的路程,我們就路過了保護區的第一個森林保護站“湖頭站”,再走不到20公里,科考隊進入了“阿克吐魯滾管護站”,當晚停在這里宿營。

次日一早,我們騎馬走入了喀納斯的森林秘境。在森林里,我們發現成片成片的土地有被翻過的痕跡,土地上濃密的花草已經被攔腰鋤斷,黑色的沃土被深深地翻起,森林管護員告訴我們,這是冬蟲夏草偷挖者留下的“杰作”,有時候,挖完后遇到雨水沖刷,土地受傷的面積還會增大,而植被的生長情況得等到第二年才能恢復。 管護員介紹說,這塊被挖的土地上生長著野芍藥,它的花朵碩大,端莊華美,頗有牡丹花的風韻,又被人們稱作野牡丹。而冬蟲夏草的幼蟲就是靠啃食野芍藥的根部成長,隨著夏季到來,幼蟲受到真菌感染而逐步木質化,成為珍貴的冬蟲夏草。

有趣的是,每當野芍藥成片被挖,第二年,在這些被挖的土地上,會迅速地生長出一種叫做柳蘭的花,這花長著柳樹的葉子、蘭花的花瓣,比溫室里的蘭花還要幽香、靜美。原來,柳蘭與野芍藥是一對姐妹花,總喜歡結伴而生,野芍藥雖然常常被挖斷,卻不小心成就了它與柳蘭的非凡友誼。

此外,途中還能見到一種類似白菜的植物,奇特的是,這些“白菜”有的蓬勃青綠,有的紅如烈火,有的卻黑如焦炭。原來這種植物叫做厚葉巖白菜,屬多年生草本植物,不同的生長期成就了3種不同的顏色:初生時一片新綠,而后燃燒如火,最后枯萎成黑色。據當地人說,巖白菜不僅擁有奇特的外表,還能被用于提取巖白菜素,用于治療慢性支氣管炎、肺心病、哮喘等呼吸系統疾病,為此受到藥物學家的青睞。但是,隨著對巖白菜素的大量需求,過度的采挖已使野生巖白菜的資源瀕臨枯竭。

對白湖的科學測量

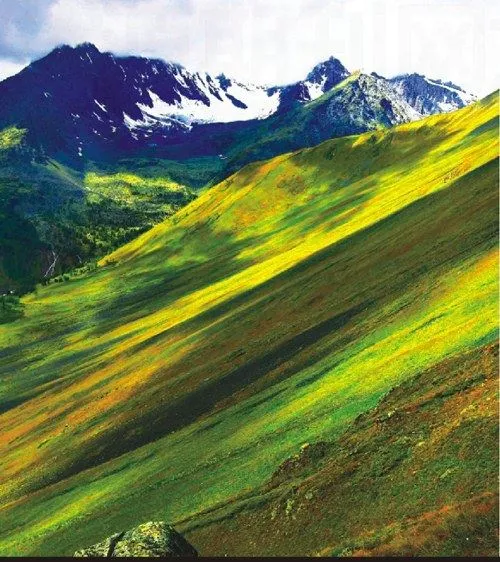

出發3小時后,我們到達白湖森林管護站,這個管護站是喀納斯景區內最大的一個管護站,管護范圍從白湖一直延伸到友誼峰冰川。管護站距離白湖還有不到一小時路程,我們穿梭在幽靜的森林中,林間空氣怡人,山花爛漫。走出林間,成片的野花一直鋪展至白湖湖邊,湖面寧靜,乳白色的湖水在陽光下蕩漾著微微波光,同行的專家們激動起來,迫不及待地開始進入白湖測量。

南京地理湖泊研究所承擔此次湖泊的測量任務,這個研究所是中國湖泊學研究的權威,從事中國湖泊水質、水量及生物的專業調查,國內10平方公里以上的湖泊,都在其測量范圍內。2008年,他們曾測得喀納斯湖的深度達197米,隨后,向世界宣布喀納斯湖是西北最深的高山湖泊。

在白湖邊,湖泊所的吳敬祿教授及助手曾海鰲正在進行聲納測量設備的準備工作,曾海鰲介紹說,測量湖泊深度是利用聲納反射波進行測量的,利用反射波反射到不同界面的不同數據,來作出湖泊的等深線。5個小時過去了,兩位專家在白湖面上共測量了近5000個點,其中在白湖拐彎處測得的最深點為137米,從而確定了白湖的深度。

在結束白湖湖面的測量后,冰川、地質、湖泊三個行業的專家碰頭討論,在學術上得到了一致的結果:冰川學博士王飛騰認為,湖泊兩面冰川運動力量最大的地方湖水最深;地質工程師陳兆杰認為,白湖兩側山體的地質斷裂交匯地正是湖水最深的地方。這說明,科學的湖泊聲納測量深度的結果與冰川、地質專家的推斷結果一致,測量結果也同時符合冰川、地質學的特性。

白湖之名的由來

我們面前的白湖,呈現出淡淡的奶白色。然而,當湖水咆哮而下,奔向喀納斯湖的時候,水的顏色卻逐漸變淡、變淺,短短50公里的路程,湖水到達喀納斯湖那頭之后,再經由兩側茂密的森林映襯,于是,喀納斯的湖水就呈現出幽幽的碧綠色,完全尋不到有關白湖的任何蹤跡。

關于白湖,當地流傳著這樣一個傳說——成吉思汗的蒙古大軍西征,六過阿爾泰山的時候,派出的一支藍領巾騎兵先鋒隊在森林里迷了路,人渴馬乏,他們在山頂上遠遠地看到一片純白的湖水,以為是冰川落雪,走近后卻驚喜地發現,竟然是一汪如牛奶般的湖水,于是,將士們策馬揚鞭,連人帶馬一起沖進湖里,把湖水喝了個夠,等緩過神來,一位士兵問,這是什么地方?這個湖叫什么名字?眾人面面相覷,誰都說不上來。蒙古兵上岸后,沿湖邊前行,見到不遠的地方有一片樹林,樹林邊上有幾個蒙古包,一位老婦從蒙古包里走了出來。蒙古人天生好客,老婦人端出剛剛擠出的牛奶,這些蒙古兵也不客氣,端起碗就一口氣喝光,一位士兵抹了一把嘴說:“這牛奶跟剛才喝的湖水一樣好喝,都是白色。”“是啊,那這個湖就叫白湖吧?”另一位士兵接口道。蒙古兵都哈哈大笑起來,白湖由此得名。

蒙古兵先鋒隊繼續上路,在喀納斯湖邊與大部隊會合后,添油加醋地講述他們的經歷,說湖水的顏色與潔白的哈達一樣,湖水和牛奶的味道一樣……于是,白湖的故事傳遍了成吉思汗的部隊。再后來,這支蒙古兵先鋒隊留在了喀納斯湖畔,也就是今天的蒙古族圖瓦人,他們居住在喀納斯景區的3個村莊:喀納斯村、白哈巴村、禾木村。

然而,除去這個美好的傳說,只有專家們才能給我們一個準確的、有關白湖白色之水的緣由。

湖水顏色之謎

進入白湖前,南京地理湖泊研究所的吳敬祿教授和中國科學院天山冰川觀測實驗站站長助理、冰川學博士王飛騰,一直都在好奇:為什么白湖和喀納斯湖同屬于一個水系——友誼峰冰川融水,水的顏色卻大相徑庭呢?

王飛騰博士從白湖源頭,也就是友誼峰冰川開始考察,他在新疆考察過20多座冰川,當他來到喀納斯考察友誼峰冰川后發現,之前考察的所有冰川的融水都是直接從冰川表面流下,也就是說都是以冰面河的方式進入到河流中去的。但是,友誼峰冰川卻是一個例外,在冰川的末端有一個巨大的冰洞,冰川的融水就從冰洞中奔涌而出,成為獨一無二的冰下河。

經過在友誼峰現場考察后,王飛騰推出了冰洞產生的原因是由于冰內消融和地熱。夏季,冰川處于消融狀態,當冰面融水沿著冰川裂縫流入冰川內部時,就會產生冰內消融;冰內消融的結果,將會孕育出許多獨特的冰川巖溶現象,于是就產生了冰洞、冰漏斗、冰井、冰隧道等獨特的自然景觀。當冰內河流從冰舌末端流出時,沖蝕成幽深的冰洞,洞口好像一個或低或高的拱門,從冰洞里流出來的水,因為帶有懸浮的泥沙,像乳汁一樣濁白,冰川學上叫做冰川乳。

這些乳白色的冰川乳,水流流速大,又帶著地熱溫度,于是就加速了水與巖石的作用,而從友誼峰冰川到白湖,花崗巖較多,于是,在水與花崗巖的頻繁接觸摩擦中,白湖水色呈現乳白色,那白色正是花崗巖中碳酸鈣的顆粒成分。

吳敬祿教授說,在中國,有綠色的湖,還有紅色的湖,這都是因為水底生物的作用,但白色的湖,在此之前僅在臺灣見過牛奶湖,和白湖一樣為乳白色,但這兩面湖水為什么是白色的,成因卻大不一樣。走到湖邊,甚至可以聞到石灰的味道,他初步認為這是湖水中懸浮著細顆粒的沉淀物,也就是大量碳酸鈣成分,沉淀物中還具體蘊含著什么元素,還有待深入的探索。