充分發揮插圖在教學中的美育功能——以蘇教版小語課本為例

劉 超

(南京師范大學 文學院,江蘇 南京 210097)

美是人類的永恒追求。新時期,教育也更加關注對學生進行審美的教育,這是時代的要求也是歷史的進步。對于小學生來說課本中的美無處不在,然而在教學中,教材中的插圖往往成為語文教學的“死角”,這樣無形中就造成了教學資源的浪費。如何充分挖掘教材中插圖的美育資源來更好地對學生進行審美教育,確實值得我們思考。

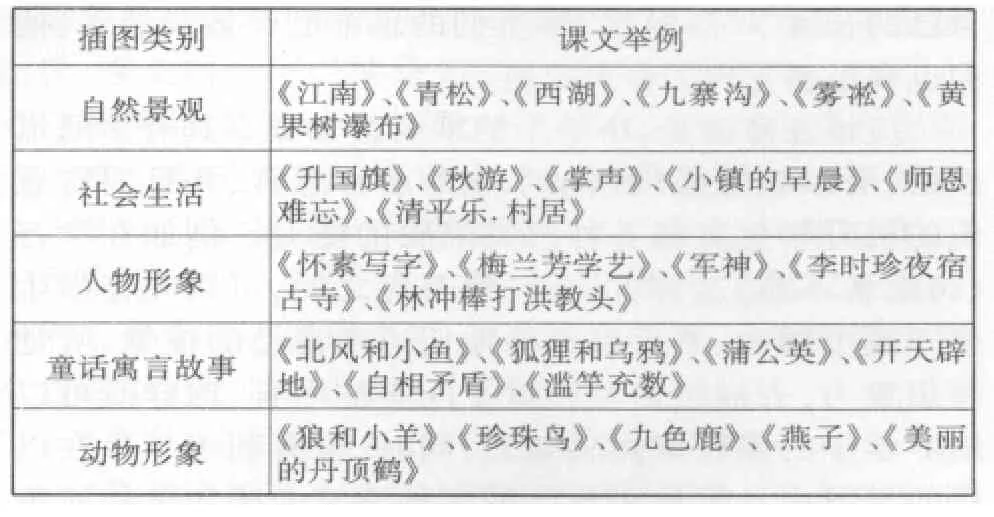

圖文并茂是小學課本的一個重要特點,這也是符合小學生的審美心理特點的。翻開課本,一幅幅色彩斑斕、形象生動的畫面,呈現給孩子們的就是一場場視覺盛宴。以蘇教版課本為例,幾乎每一篇課文都配有相應的插圖,從形式上看,這些插圖有單幅的,雙幅的;有照片,還有繪畫;有專為教材而作的,也有從公開發表的一些繪畫作品中選用的;人物繪畫上有寫實的,也有夸張的。這些圖片形式多樣,風格迥然,蘊含了豐富的審美價值。再從內容上看,這些插圖有表現大自然美好風光的,有突出人物形象特點的,有展現人物日常生活的,有描繪古代故事的等等,其覆蓋面極廣。現以蘇教版為例,我們不妨列舉一些:

?

既然插圖作為美育資源如此豐富,那么我們要怎么利用這些資源,以使其發揮應有的美育作用呢?我們不妨從以下幾點考慮:

首先,利用插圖讓學生發現美,即培養學生的審美感知力。所謂審美感知力,就是指審美主體運用感知器官對審美客體的審美感知覺的能力。可以說,審美感知力是審美教育的第一步,但是我們應該注意,這種審美的感知不同于日常的審美感知“審美感知不是純感性的、單一的感知,而是一種視覺器官,即感受形式美的眼睛會欣賞對象的形狀、色彩、光線、空間、張力等要素組成的形象的整體性把握,是一種區別與日常感知的,能夠揭示事物的情感表現性(或審美屬性)的特殊感知。[1]從小學生的心理特點來看,這一時期他們的思維更多的是形象思維,抽象思維還不是很發達。而這種形象思維主要來源于他們的感知覺,所以在小學語文教學中,教師可以有意識的積極引導學生通過觀察圖片的形狀,色澤等方面來培養學生的審美感知力。例如,李吉林老師在教授《燕子》這篇課文時,就很巧妙地運用插圖來讓學生獲得審美的感知。上課伊始,李老師首先把插圖呈現給大家,然后讓學生們把自己想象成插圖中從南方飛回來的燕子,并把自己所看到的描繪給大家。果然,學生們一下子就沉浸到了這幅美麗的插圖之中了,他們愉快地描繪著自己所看到的:“春天來了,我們從南方飛來了,桃花開了,粉紅粉紅的,像天上的彩霞;小河解凍了,連一片薄冰也找不到”、“柳樹抽出了碧綠的嫩芽。”、“柳樹把小河當作一面鏡子,在梳理著自己的長發”……這時,學生們的思維已經被激活了,他們也真正感受到了春天的美。

應該注意的是,小學生的審美感知覺是具有多通道性的,所以教師必須調動學生的多種感官,并且要有意識的提升學生打通各種感覺隔膜的能力。例如在學習《訪隱者不遇》這首古詩時,學習完之后,可以先讓學生感知整個畫面,然后再引導他們運用自己的視覺、聽覺和想象力,去描繪訪者和童子問答的內容,這樣既可以培養學生的多種審美感知力,同時,也有利于學生在以后的學習中自覺運用自己的多種感官去感知事物所蘊含的獨特的美。

其次,可以利用插圖讓學生發揮并創造美,即豐富學生的審美想象力,進而形成審美創造。審美想象被黑格爾稱為最杰出的藝術本領。劉勰在《文心雕龍》中,把這種想象力描繪的淋漓盡致“形在江海之上,心存魏闕之下,神思之謂也。文之思也,其神遠矣,故寂然凝慮,思接千載,悄焉動容,視通萬里;……夫神思方遠萬塗竟萌,規矩虛位,刻鏤無形,登山則情滿于山,觀海則意溢于海,我才之多少,將與風云而并驅矣”[2]劉勰道出了審美想象的特點:第一,審美想象具有自由的超越性,也就是說它可以無限地展開,自由地馳騁;第二,審美想象具有切身的體驗性,當這種審美想象進入巔峰狀態時,我們就可以達到一種如臨其境、如見其人、如聞其聲、如觸其物、如嗅氣味的境界,同時還會伴隨著極其強烈的情感體驗;第三,這種審美想象力具有情思的一致性,它既有情感的流露,又滲透著理性的認識。因此,培養學生的審美想象力是美育的重要內容之一。我們可以充分利用插圖來豐富學生的這種想象力。例如《荷花》這篇文章,文章是以第一人稱來寫的,通過“我”看荷花,描寫了荷花的美和“我”看荷花時展開的美妙想象。文章寫得很美,但對于小學生來說,怎么覺得自己“就像一朵荷花”,而且和滿池的荷花隨風舞蹈,這種感覺是很缺乏的,而且也不是靠字面解釋可以獲得的。于是在教學時,李吉林老師同樣發揮了插圖的巨大作用。她用“一池的荷花”圖片來創設情境,同時讓學生把那些花當作真的花,邊看邊想象,然后讓學生們把看到的、聞到的講給大家聽。這時,孩子們的審美想象被極大的激發了,他們的思緒自由馳騁,他們儼然已經來到了荷花池邊、聞到了荷花的清香……

審美活動是不結果的花,所以這種審美創造不是實在的改造世界,也不是客觀的理解世界,而是按照自己的理想用意象去造就一個世界。也就是說,學生們生活在不同的環境中,他們的天資、氣質、意愿、情趣、及當下的審美心境都會有一定的差異,他們都擁有自己解釋世界的方式。所以教師在豐富學生的審美想象時,應該讓學生們有自己的探索。正所謂“一千個讀者就有一千個哈姆雷特”,但要注意,他始終是哈姆雷特而不能成為麥克白。只有這樣,學生才會形成自己的審美創造。

再次,無論是審美感知還是審美想象,其中都滲透著情感的因素。在審美活動中,情感體驗性始終是主要的、決定性的,也就是說審美活動是以主體的情感體驗為基本特征的,這種情感的體驗最終可以通向精神的自由。在我們真正進入審美狀態活動時,我們不是認識美,而是體驗美、感受美,我們對美有一種強烈的追求和渴望,并且經歷著一種情感的陶醉,對于某一審美對象,我們會一見傾心,我們可能說不出它為什么美,美在哪里,卻感受到了美,體驗到了美,從而獲得了一種情感上的滿足。因此,情感是整個審美活動發揮作用的基礎,同時它又是審美體驗的出發點和歸結點,而主體依賴于情感,才使得審美活動相對區別于其他活動獲得自己的規定性。第一,作為一種動力,它涵蓋著審美欲望和興趣,是形成整個審美狀態的內驅力;第二,作為一種審美狀態,它涵蓋著審美感知、審美想象,并在其中起著系和作用;第三,作為一種審美態度,他涵蓋著審美判斷和審美趣味。當學生們全神貫注欣賞插圖時,他們所欣賞的是灌注了自己的情感或生命體驗的后的插圖,他們體驗著欣賞所帶來的愉悅感。“一時一刻的成長本身,在絕對的意義上說,就是有內在獎賞和內在樂趣的。如果它們不是高山式的高峰體驗,至少它們也是丘陵式的體驗,是絕對的微光,是自我證實的樂趣,是存在的微小瞬間。”[3]小學語文教材中的插圖向我們展示了各種各樣的美,如自然美、社會美、藝術美,同時又是最能引發學生情感的。如《九寨溝》這篇課文中,編者給我們配以優美的九寨溝實景照片,我想當學生們一翻開這一課,大多數都會被它色彩斑斕,如詩如畫般的美景所吸引,通過欣賞圖片,學生們自然會對九寨溝有一個更加感性的認識,無形之中也會增加孩子們對大自然美的認識,那么這種熱愛之情就會油然而生。同樣,在《看菊花》這篇課文中,我們也不妨充分利用其實物照片,讓學生們從不同的菊花照片中仔細品味各種菊花的美。只有這樣,學生們才會覺得有樂趣,并且在潛移默化中他們還會獲得一種情感的陶冶。

中外文化名人、學者、民族英雄的插圖凝聚著他們的人格美。教師可以引導學生通過欣賞他們的畫像來感受他們卓越的思想和偉大的情懷。同樣,一些文物古跡、繪畫書法作品等插圖凝聚著勞動人民的偉大智慧,蘊藏著民族燦爛文化的精髓。教師引導學生學習這些插圖,可以豐富學生對民族源遠流長的文化的認識,進而激發學生的民族自豪感和強烈的愛國之情。如在《徐悲鴻勵志學畫》這篇課文中,編者給我們配了徐悲鴻的馬,這匹馬倜儻灑脫、剛勁矯健,意欲騰空而起,實在是太絕了!難怪會讓外國人刮目相看了。將徐悲鴻的馬和他勵志學畫的故事結合起來,從而讓學生們去體會徐悲鴻筆下馬的神韻和他本人身上所散發的人格魅力,我想在此過程中,學生的民族自豪感和愛國之情也會得到培養和升華。

審美教育的主要價值在于學生在審美過程中的體驗,所以它更重過程本身,對學生進行審美教育,目的就是要提高他們對審美對象的鑒賞能力與創造能力,建構其審美心理結構,最終達到人格的完善,而插圖作為課程資源的一部分,對促進學生的體驗尤為重要。因此,廣大教師,尤其是一些教學資源和條件相對貧乏的農村教師一定要充分利用好插圖,發揮其應有的美育價值,但是值得一提的是課文中的插圖是為更好理解文章內容服務的,所以廣大教師切不可喧賓奪主、離開文章空談插圖。只有這樣,語文課堂也才能真正成為美的殿堂,且莫讓插圖“寂寞開無主”。

[1]孔起英.兒童審美心理研究[M].南京:江蘇教育出版社,2004:122.

[2]劉勰著,范文瀾.注文心雕龍注[M].人民文學出版社,1958.

[3]馬斯洛著.李文恬譯.存在心理學探索[M].云南人民出版社,1987:138.