新中國時期油畫中農民形象的特征分析與

郝志華

摘要:本文通過對新中國成立以來不同時段農民形象的研究,綜合分析農民形象在不同歷史階段的不同表現形式,考察出現差異性的原因,通過共性與差異性的對比和篩選,分析農民形象在不同歷史階段具有的文化意義,總結出一套新中國以來的農民形象符號的圖式特征。

關鍵詞:新中國 農民形象

新中國成立后,從革命時期一路繁榮的版畫開始讓步于具有爭議性和政治性的國畫以及油畫,伴隨中國繪畫的諸多問題、討論以及藝術運動,油畫開始在新中國占據新的歷史舞臺。自1927年毛澤東所作《湖南農民運動考察報告》至1942年文藝座談會上的講話, 農民是中國共產黨最需要解救和團結的群體。作為一個農民大國,農民在數量上的絕對優勢,讓其不但在革命年代成為最大的革命團體,新中國建立后,也是新中國建設的最堅實力量。農民形象隨著新中國建設的不同階段,在圖式表達上以文革為界,又存在一定的差異性。

一、1949-1966年的農民形象

首先我們來看看這個時段出現的具有代表性的農民形象具有何種特征。

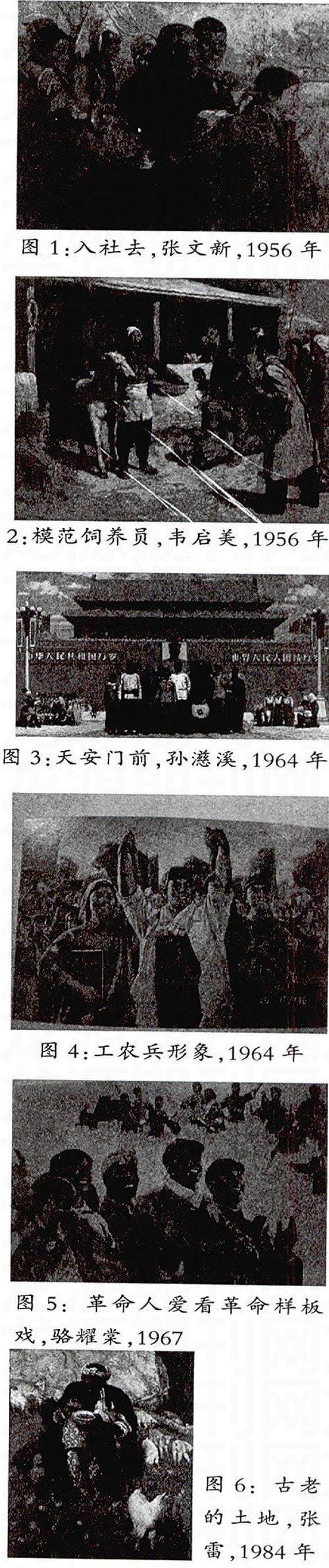

從題材上看,在新中國17年間,除了部分表現延安時期土地改革運動以及清算運動以外,大部分圖像都集中表現這個時期農民勞動、豐收、學習、新婚姻等充滿喜悅、希望的新生活場景,例如《入社去》(圖一),《模范飼養員》(圖二)。

其次從形式上看,由于受到50年代“油畫民族化”問題探討的影響,此時期的油畫色彩具有裝飾性,平面化等特點,以及意向性造型和抒情性等特點。民族化的討論是要使中國油畫擺脫西方或者蘇式油畫的特性,因此我們從大量此時期創作的油畫中可以看到,畫面像年畫一樣平涂,色彩更多偏向黃土高原的土色。但是為了體現出新中國藝術作為獨立的民族國家的自信與獨特性,畫中的農民形象無論是從用色、表情、服飾還是狀態都趨于一致性。年齡都是40-50歲的老農民形象,蓄著有點花白的胡須,臉色如黃土呈點褐色,道道皺紋如深耕土地的溝壑,他們或心情愉悅,怡然自得,或沉靜在勞動和新中國變化的欣喜中。考察新中國建設時期50年代的時代背景,我們不難發現出現這種類型化圖像的原因。新中國成立以后,新中國建設成為國家的重心,而建設中最為基礎的農業又是重中之重,50年代的農村集體化是國家在農村采取的實現農業現代化最為重要的組織手段。所謂的集體化,一則是農民都應該以為國家貢獻力量為中心,小家則讓渡于集體利益。另一方面,農民的個體性是不被重視的。因此我們可以看到這個時期的農民形象,經常不是以個體形象出現,而是以集體的方式出現的。那么就是說,這個時期農民形象的典型化,從題材到場景,從色彩到表情、從服飾到姿態,都形成一種表示農民身份的符號。

在這些符號中,我們會驚奇地發現,中國的農民似乎都裹著白毛巾,不裹白頭巾的中國農民似乎并不存在于繪畫中。不僅油畫如此,版畫、年畫等也是如此,農民總是帶著延安來的氣息。如《老羊倌》(彥涵 1957年)等。

更讓人詫異的是,在某些并不帶有地域性,而是具有農民符號性的繪畫作品中,畫面中農民似乎也來自延安,如孫濨溪的《天安門前》(圖三)中,站在中間群體中最中間位置穿白色大褂的,口袋中的紅寶書表明了他是具有知識的工人身份,右邊穿軍裝的軍人顯然代表了工農兵中的中國革命的武裝力量。勿庸置言,最左邊的頭裹頭巾,腰扎藍毛巾,臉膛紫紅的即是農民階級的代表,如果我們去掉畫面中的這個農民形象,我們無法從其他人物角色中知道他們到底來自何方,但如果一旦有了這個頭裹毛巾的農民,我們似乎隱約能夠猜測他們來自革命圣地——延安,這無疑給他們貼上了標簽,他們是一群來自延安的,具有革命精神,和愛國情懷,并與新中國建立存在唇亡齒寒關系的紅色一代。

在建國初期政治主導文藝的歷史語境下,對身份肯定,實際上也是對其藝術的肯定,這表明了延安的文藝路線的正統性,要符合這個正統,就有必要與延安藝術的符號發生關聯,那么表現農民形象,自然是去表現具有革命和政治意義的延安農民。

二、1966-1978年的農民形象

隨著1949年新中國社會主義建設,大量歌頌社會主義現實生活的作品的出現,特別是1960年左右出現的大量抒情、歌頌、明亮、愉快、幸福的風格形態的藝術作品,這預示了文革“紅光亮”、“高大全”藝術的到來。

文革期間的藝術家在熱情高漲的情緒推動下,正在將各種藝術形式推向極致,出現在畫面上的農民形象除了具有文革藝術形式所具有的一切視覺特征外,其外在特征更加符號化,不過在有關符號化的表達“工農兵”形象的繪畫中,對農民形象的表達似乎更加具有象征意義,某種程度上也更加深刻化了。這其中最重要的一個現象就是女性農民的出現,并經常性的不是以簡單的個體身份出現。以女性農民來代表農民階級,農民與農業,與豐收、哺育、繁殖是聯系在一起的,而這也符合女性在人類歷史上所具有的功能和意義以及象征性(圖四、圖五)。

三、1978年之后的農民形象

新時期的農民題材繪畫,雖然還有一部分延續了延安農民那種著裝特征,如《古老的土地》(圖六),但是已經去掉那些符號化、表征化的標簽,更為注重人物表情的真實性和對人物內心情感的揣摩。

隨著改革開放的不斷深入,農村正在發生翻天覆地的變化,農民形象正走向多樣化。90年代初,隨著城市建設大刀闊斧的開天辟地,一個新的屬于農民的職業誕生——農民工,藝術家則退讓到一個觀察者角度,以自己的所見、所聞、所感、所受,去理解農民的生活,并在繪畫中表述藝術家本人對社會現象的感悟,這時候我們發現延安時期那種富有革命性意義的符號開始消失了,取而代之的是農民在改革開放以及城市化建設中的精神面貌和生存狀態。

90年代以后出現的農民形象具有寫實性表現手法,風土人情、風俗、地方特征、個性,讓這些農民群體成為可認、可辨的獨特個體。

小結

1949年新中國成立后大量出現的反映新中國新生活、新精神面貌的歡天喜地的農民形象,確實是有意識創作的一種農民圖像的固定圖式,那就是延安農民模式。這種方式,一方面最能體現藝術家思想改造的顯性特征,另一方面,說明這種延安圖示和記憶,對新中國的建設而言具有重要的意義。這幾十年的磨練,特別是到文革時期,把以往在圖式中出現并不多的女性符號納入到農民階級的表現中。農民形象已經形成一個成熟的圖示,那就是一種頭裹陜北農民頭巾,腰綁白色毛巾,有著粗壯的雙手和古銅色臉膛的中老年形象。從1949年到21世紀初,其中一個非常重要的節點就是1980年前后,農民形象出現了兩種截然不同的形式。在之后的農民形象中延安時期那種富有革命性意義的符號開始消失了,取而代之的是農民在改革開放以及城市化建設中的精神面貌和生存狀態。這說明農民形象的產生、功能以及圖像特征所傳達的信息和象征性都與一種國家意識形態緊密聯系在一起,在不同時期隨著國家建設的需要而表現出不同特征、意義與功能。農民形象的產生并不是藝術家的一種單向選擇,而是新中國藝術體制、國家意識形態影響下的農民特殊文化身份、國家時政運動和現代化建設目標所共同決定的。

參考文獻

1. 鄒躍進.新中國美術史.湖南美術出版社,2005年

2 .鄒躍進.毛澤東時代美術.湖南美術出版社,2002年

3. 李移舟.50年代中國視覺圖像中女性符號的塑造.美術觀察,1997年

4. 李小山, 張少俠.中國繪畫史.江蘇美術出版社,1985年

(作者單位:太原師范學院美術系)

責任編輯:劉小紅