GPS資料反映大震前后青藏高原東北緣的水平形變*

楊國華,楊 博,占 偉,劉志廣,梁洪寶

(中國地震局第一監(jiān)測中心,天津300180)

GPS資料反映大震前后青藏高原東北緣的水平形變*

楊國華,楊 博,占 偉,劉志廣,梁洪寶

(中國地震局第一監(jiān)測中心,天津300180)

利用1999~2007年和2009~2011年青藏高原東北緣地區(qū)水平形變觀測與處理結(jié)果,分析了汶川、玉樹地震前后該區(qū)域水平形變場及其變化,得出:(1)1999~2007年水平運(yùn)動的大小與方向變化明顯,但清晰有序,相對運(yùn)動一般在15 mm/a以內(nèi),2009~2011年的水平運(yùn)動輪廓雖然與1999~2007年相似,但變化可辨,主要體現(xiàn)在震源較近的地域;(2)1999~2007年的主壓應(yīng)變優(yōu)勢方向為南東—北西向,有序與一致性較強(qiáng),值域一般在 (±35~38) ×10-9/a之內(nèi),最大主應(yīng)變區(qū)呈帶狀分布于祁連構(gòu)造帶上,2009~2011年最大主應(yīng)變的大小及空間分布則有一定的差別,震中附近最大約為180×10-9/a,但主應(yīng)變方向與1999~2007年基本保持一致;(3)1999~2007年最大剪切應(yīng)變率大小的空間分布呈北西向條帶狀,較大值域的條帶為祁連構(gòu)造帶達(dá)27×10-9/a,2009~2011年最大剪切應(yīng)變率的空間狀態(tài)不同于以前,最大值位于震源及其附近地區(qū)接近120×10-9/a,其他區(qū)域相對較小;(4)1999~2007年的旋剪形變呈北西向條帶左、右旋交替的分布狀態(tài);2009~2011年則沒有如此清晰,最大值也位于震中及附近地域。總之,震后區(qū)域形變場有較大的調(diào)整,可能還在繼續(xù)中。

青藏高原東北緣;水平形變;汶川地震;玉樹地震

0 引言

2008年5月12日在四川汶川縣境內(nèi)的龍門山斷裂帶上發(fā)生MS8.0地震,震中位置 (30.986°N,103.364°E),分別產(chǎn)生了長約240 km和70 km的地表破裂帶,最大逆沖量和右旋走滑量都達(dá)到了9~12 m,是以逆沖為主兼右旋走滑的地震 (付碧宏等,2009;王敏,2009;國家重大科學(xué)工程“中國地殼運(yùn)動觀測網(wǎng)絡(luò)”項目組,2008)。2010年4月14日青海省玉樹縣發(fā)生MS7.1地震,震中位置 (33.1°N,96.6°E),野外地質(zhì)調(diào)查表明地表破裂長度23~50 km,以左旋走滑活動為主,兼有擠壓逆沖活動,最大滑動量為1.75~2.1 m(劉超等,2010;張勇等,2010;張軍龍等,2010;張永生等,2010)。這兩次地震均發(fā)生在青藏高原的東北緣,地震時在一定的空間范圍內(nèi)形變相當(dāng)突出,表明震前存在彈性形變積累。由于能量的釋放及應(yīng)力場調(diào)整,必然會在一定區(qū)域范圍內(nèi)存在相應(yīng)的形變場調(diào)整,這種調(diào)整甚至?xí)绊懙卣鸬脑杏突顒印1疚囊罁?jù)形變信息提取與一些描述形變特征有關(guān)的新方法 (楊博等,2010,2011;楊國華等,2005,2010),重新描述了1999~2007年青藏高原東北緣地區(qū)的水平形變場,同時也給出了震后2009~2011年該區(qū)的水平形變結(jié)果。在前人研究成果的基礎(chǔ)上,以1999~2007年的水平形變作為青藏高原東北緣具有常態(tài)意義的形變場、對比了2009~2011年的形變場,試圖進(jìn)一步認(rèn)識大震之后形變場時空變化的動態(tài) (楊國華等,2002,2006,2009;江在森等,2003;王敏等,2003;王琪等,2000;顧國華,張晶,2002)。

1 數(shù)據(jù)處理方法簡述

由于較大尺度運(yùn)動場的描述是在球面上進(jìn)行的,故可利用多核函數(shù)進(jìn)行數(shù)值逼近,其具體表達(dá)式為

式中,dj為球面上兩點間的大地線長度 (單位為km),ST=(s1,s2,s3,…,snx),CT=(c1,c2,c3,…,cnx)。由于上述數(shù)值解析所得到的是水平運(yùn)動,它不僅包含運(yùn)動信息同時也包含誤差干擾,故而需要對其進(jìn)行濾波與信息分離。具體表達(dá)式為

式中,ST=(s1,…,snx)為核函數(shù)陣,AT=(a1,…,anx),BT=(b1,…,bnx),CT=(c1,…,cnx)均為待定系數(shù)。此時核函數(shù)選擇為

式中,(λi,φi)為核點位置坐標(biāo),di為兩點間的大地線長度。然后以網(wǎng)格化數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),利用最小二乘法即可求解上述任意方向運(yùn)動的待定系數(shù)。

若假定東西向應(yīng)變?yōu)棣臙(λ,φ)、南北向應(yīng)變?yōu)?εN(λ,φ) 、它們之間的剪應(yīng)變?yōu)?γEN(λ,φ) 、旋轉(zhuǎn)量為ω(λ,φ)、濾波后在ITRF框架下水平運(yùn)動的解析式為

在現(xiàn)行球面坐標(biāo)系統(tǒng)下球面應(yīng)變與旋轉(zhuǎn)量算式則為

式中R為地球的平均半徑,sλ和sφ分別為經(jīng)向和緯向的弧長。其他相應(yīng)的參數(shù)則描述為

上式中依序分別為面應(yīng)變、最大剪切應(yīng)變、最大主應(yīng)變、最小主應(yīng)變、及最大主應(yīng)變方位角。

2 水平形變場及其動態(tài)變化

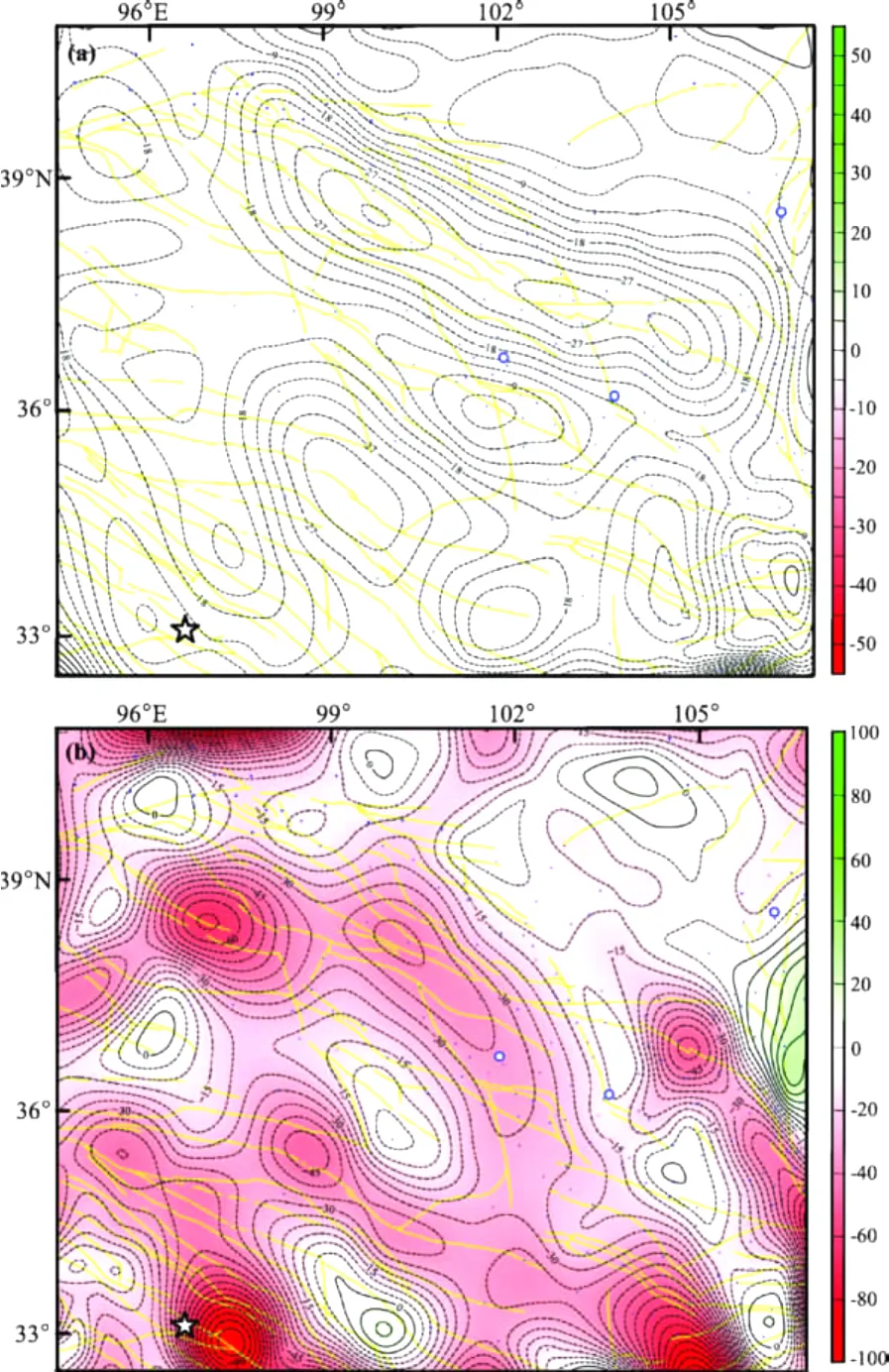

中國地殼運(yùn)動觀測網(wǎng)絡(luò)項目組在青藏高原的東北緣地區(qū)布設(shè)了較密集的GPS流動測站,2009年以后又在原有的基礎(chǔ)上實施了測站布設(shè)的空間加密,用于監(jiān)測該地區(qū)地殼形變及其動態(tài)變化。地殼動態(tài)變化研究的一個基本問題是對現(xiàn)階段該區(qū)常態(tài)運(yùn)動盡量給予較精確的描述。因此,所用資料為常態(tài)環(huán)境下的多期復(fù)測資料,或已剔除曾在某時刻受到污染的成分,并且資料具有較長的時段。到目前為止已分別在1999、2001、2004、2007、2009和2011年對該區(qū)進(jìn)行觀測。由于2008年汶川8.0級地震對該區(qū)具有一定程度的影響,為了較有效地獲取具有常態(tài)意義的形變場,故在計算其形變場時所用資料為1999~2007年的4期資料。首先利用GAMIT/GLOBK/QOCA軟件獲得該時段ITRF參考框架下運(yùn)動的“觀測結(jié)果”;其次,以此獲得相對于區(qū)域無旋轉(zhuǎn)基準(zhǔn)的運(yùn)動結(jié)果 (楊國華等,2005),再依據(jù) (1)式對研究區(qū)相對運(yùn)動速度及誤差結(jié)果進(jìn)行數(shù)據(jù)逼近;然后在此基礎(chǔ)上結(jié)合以經(jīng)、緯步長均為30 km計算網(wǎng)格點上的運(yùn)動結(jié)果,進(jìn)行空間濾波計算,在核點經(jīng)、緯步長為150 km等間隔的條件下,依據(jù) (2) ~(3)式進(jìn)行計算,可獲得二維經(jīng)濾波后的運(yùn)動結(jié)果 (圖1和圖6,圖中的五星為玉樹震中位置);最后,依據(jù) (5) ~(6)式計算形變場的有關(guān)結(jié)果 (圖2~5,圖中藍(lán)點為測站位置,淺藍(lán)或淺黃線為斷層)。

2.1 水平運(yùn)動場

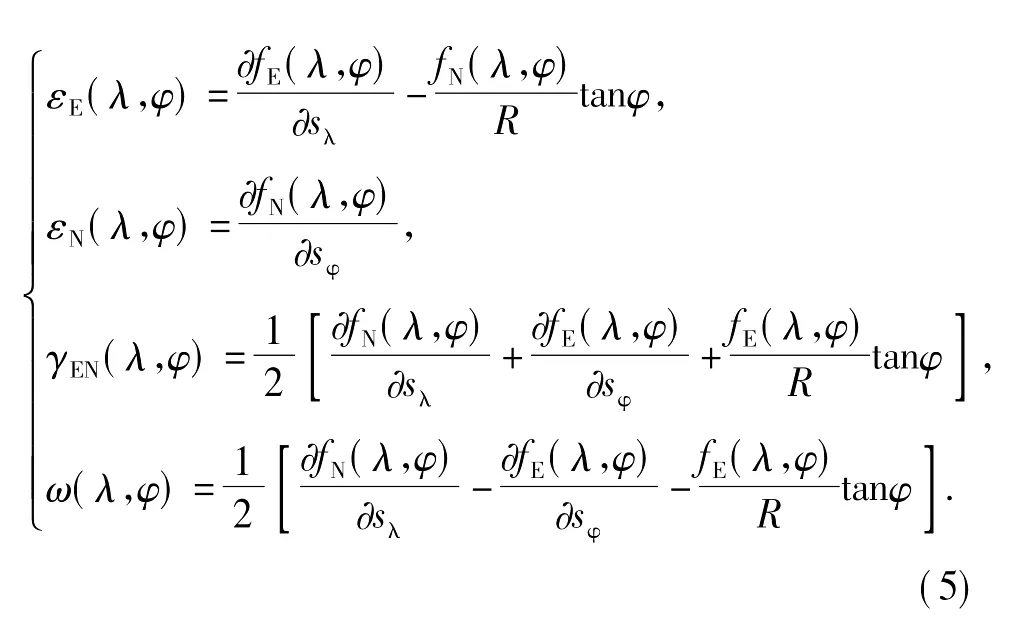

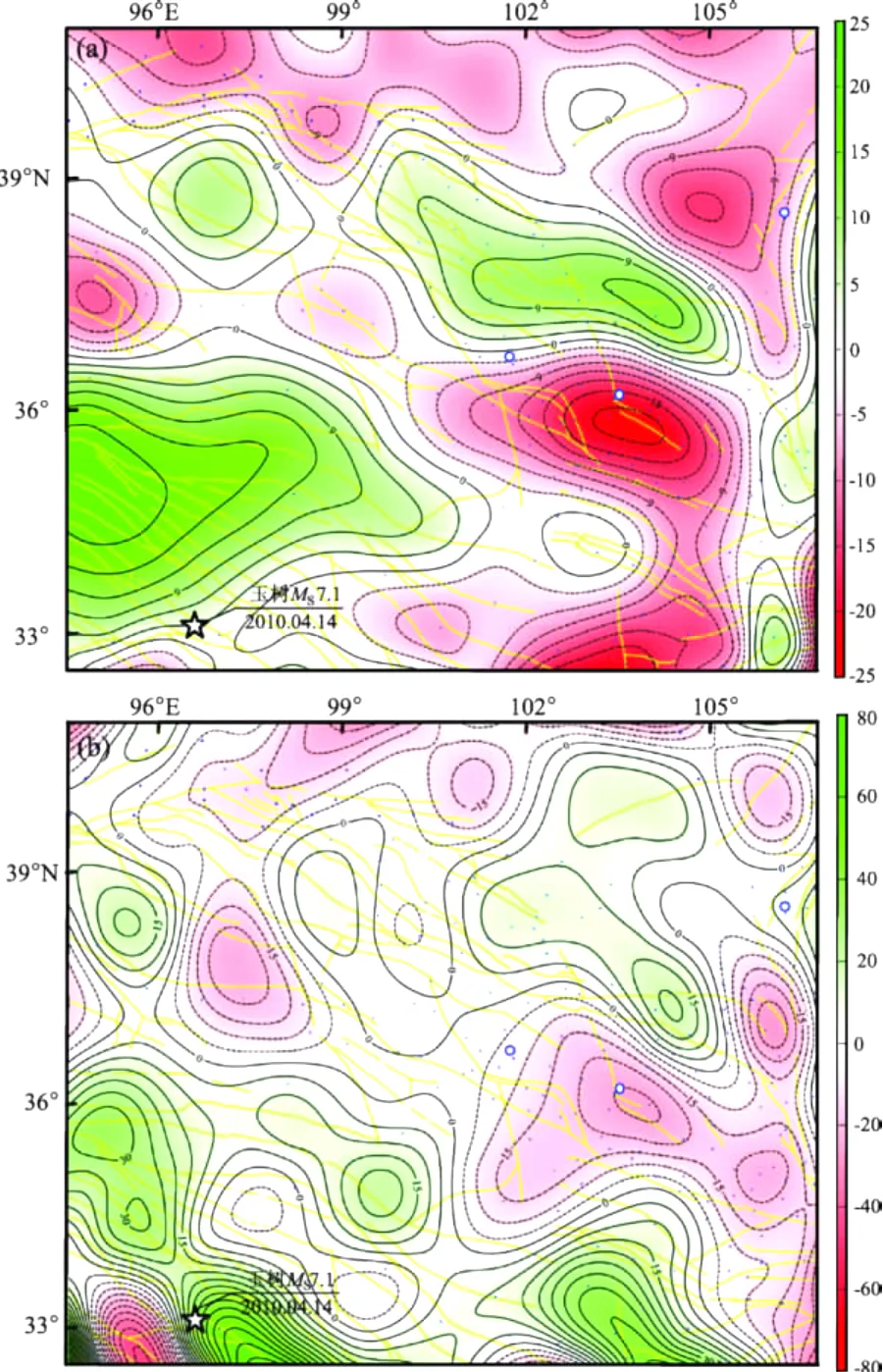

1999~2007年研究區(qū)水平運(yùn)動場是相對于區(qū)域整體無旋轉(zhuǎn)基準(zhǔn)的水平運(yùn)動場。從圖1a中可看出有序與差異活動信息突出。確切地說,青藏高原東北緣水平運(yùn)動盡管各異,但并非雜亂無章。構(gòu)造環(huán)境方面,研究區(qū)東鄰鄂爾多斯塊體,北側(cè)是阿拉善塊體,這兩個塊體都較為完整和堅固,因此不易變形。由于受北東向的擠壓 (圖4)以及東側(cè)與北側(cè)的阻擋,所以在研究區(qū)內(nèi)產(chǎn)生形變。也就是說,這一運(yùn)動是在北東向擠壓等環(huán)境作用下,區(qū)域內(nèi)部產(chǎn)生的結(jié)果。產(chǎn)生形變的形態(tài)可以是多種多樣,但歸納起來有兩種基本特征:一種是垂直形變,即質(zhì)元的“上出下入”;另一種是水平形變,即質(zhì)元在水平方向上的移動。理論上,當(dāng)物質(zhì)受到擠壓產(chǎn)生位移時,位移的方向總是指向物質(zhì)相對軟弱的部位。

由圖1a可以看出,研究區(qū)受到兩種初始運(yùn)動的控制,一種是該區(qū)域南端受到了來自于北東向推擠控制,另一種是該區(qū)東端受到來自于西向運(yùn)動 (北大南小)的控制;結(jié)合圖4所示的主應(yīng)變方向可知,研究區(qū)東側(cè)主要起阻擋作用,這是因為擠壓應(yīng)力的方向并沒有顯著的變化,因此可明確水平動力源來自于西南地區(qū)的北東向推擠。通過細(xì)部觀察發(fā)現(xiàn),該區(qū)的北部 (阿拉善及附近的祁連構(gòu)造帶)存在著順時針運(yùn)動的跡象,即運(yùn)動方向由東側(cè)的南西向逐漸變到西部的北西向。雖然運(yùn)動的量級越往西越大 (西端約7 mm/a),但變化的值域范圍并不大,且基本呈線性變化。同理可知該區(qū)域東南部西端北北東向運(yùn)動隨著向東南地域的縱深其方向也在有序的變化著,到該區(qū)的東南端其優(yōu)勢運(yùn)動方向已指向南;運(yùn)動大小也發(fā)生了變化,東端約5 mm/a,向西逐漸變小。結(jié)合區(qū)域北部的結(jié)果,進(jìn)一步證明了東側(cè)鄂爾多斯塊體、北部阿拉善塊體具有較剛性的阻擋作用,故而迫使物質(zhì)不得不向兩端運(yùn)移。研究區(qū)西南區(qū)域的運(yùn)動形態(tài)呈扇形展布,這種展布與物質(zhì)逐漸向西北和東南2個方向的運(yùn)移是相輔相成的;該地區(qū)最大運(yùn)動位于其西南部,最大運(yùn)動速率約18 mm/a,隨著向西北、東南和東的延伸而逐漸變小。總之,在研究區(qū)域內(nèi)物質(zhì)運(yùn)移的方向變化和地殼形變幾乎處處可見,因此必然會導(dǎo)致該區(qū)域構(gòu)造活動強(qiáng)烈、分布范圍寬廣;運(yùn)動上表現(xiàn)為大小與方向不能始終如一,這是該區(qū)現(xiàn)今趨勢性水平運(yùn)動的基本特征。

圖1 1999~2007年 (a)和2009~2011年 (b)青藏高原東北緣地區(qū)水平運(yùn)動場Fig.1 Horizontal movement field in Northeastern Tibetan Plateau area from 1999 to 2007(a)and from 2009 to 2011(b)

2009~2011年研究區(qū)的水平運(yùn)動場如圖1b所示,從輪廓上看,該水平運(yùn)動場與1999~2007年相似,但細(xì)微差異在某種程度上是可辨的。對比圖1 a與圖1b可知,首先是地域性的運(yùn)動所示不同,例如2009~2011年間研究區(qū)北部的阿拉善及周邊的運(yùn)動速率比1999~2007年大1~2 mm/a,運(yùn)動方向也略有變化,由原來順時針旋轉(zhuǎn)運(yùn)動的趨向變?yōu)槟鏁r針旋轉(zhuǎn)運(yùn)動;區(qū)域南部的運(yùn)動較圖1a也大,其西側(cè)運(yùn)動速率較大是由玉樹地震同震與震后地殼的破裂活動和調(diào)整性活動所致,其東側(cè)運(yùn)動速率較大的原因是汶川地震“疏通了”龍門山斷裂帶的壓性右旋活動,故而使其物質(zhì)向東南運(yùn)移,且速度明顯加快。這也說明震后的調(diào)整還在持續(xù)中。此外,研究區(qū)北部西側(cè)的運(yùn)動方向與東側(cè)并未保持同步,前者為北西向與以前相同,后者為南東東向與以前不同。這樣的結(jié)果固然與這兩次地震有某種關(guān)系,可能也顯現(xiàn)了構(gòu)造活動的一些其他信息,因為圖1a的結(jié)果較難解釋斷裂帶西側(cè)構(gòu)造活動的“常態(tài)性”,圖1b的結(jié)果可給出合理的解釋;換言之上述結(jié)果或許還可為我們顯現(xiàn)區(qū)域構(gòu)造活動較初始的或常態(tài)性質(zhì)的某些信息,而1999~2007年的運(yùn)動只是某一階段運(yùn)動的展現(xiàn),并非一定是恒定不變的狀態(tài)。

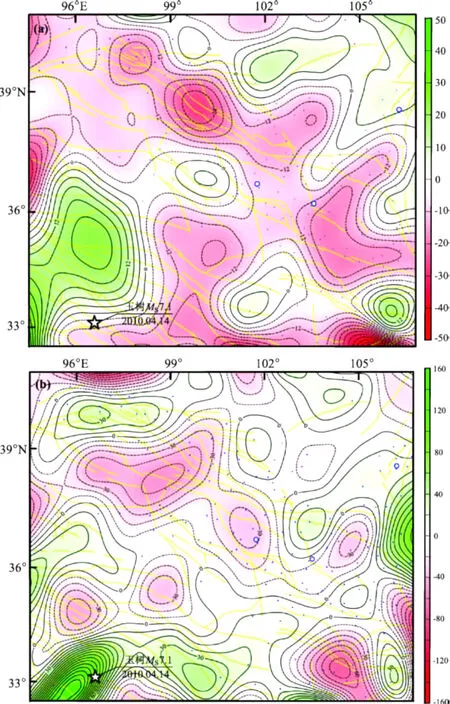

2.2 最大主應(yīng)變

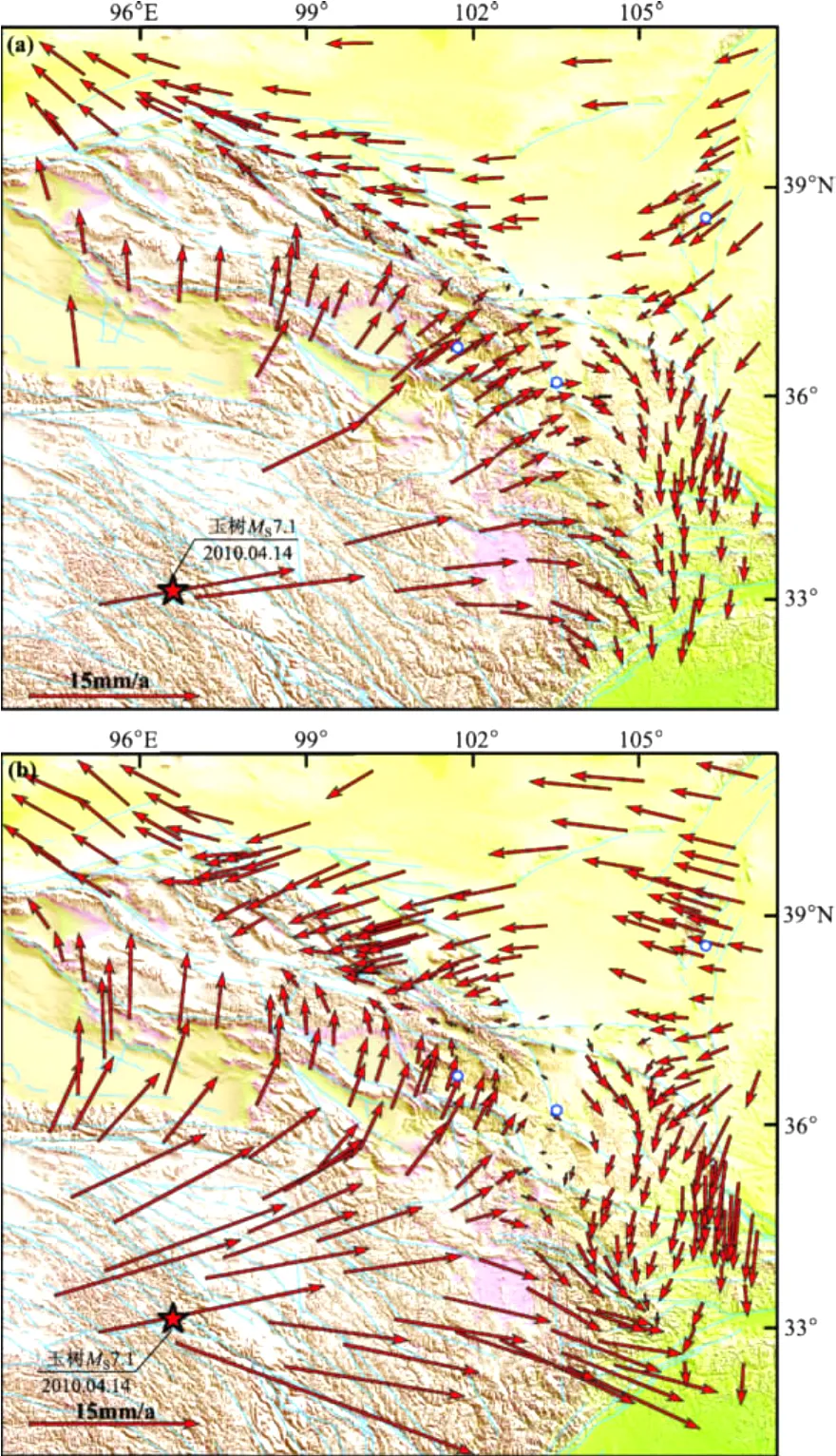

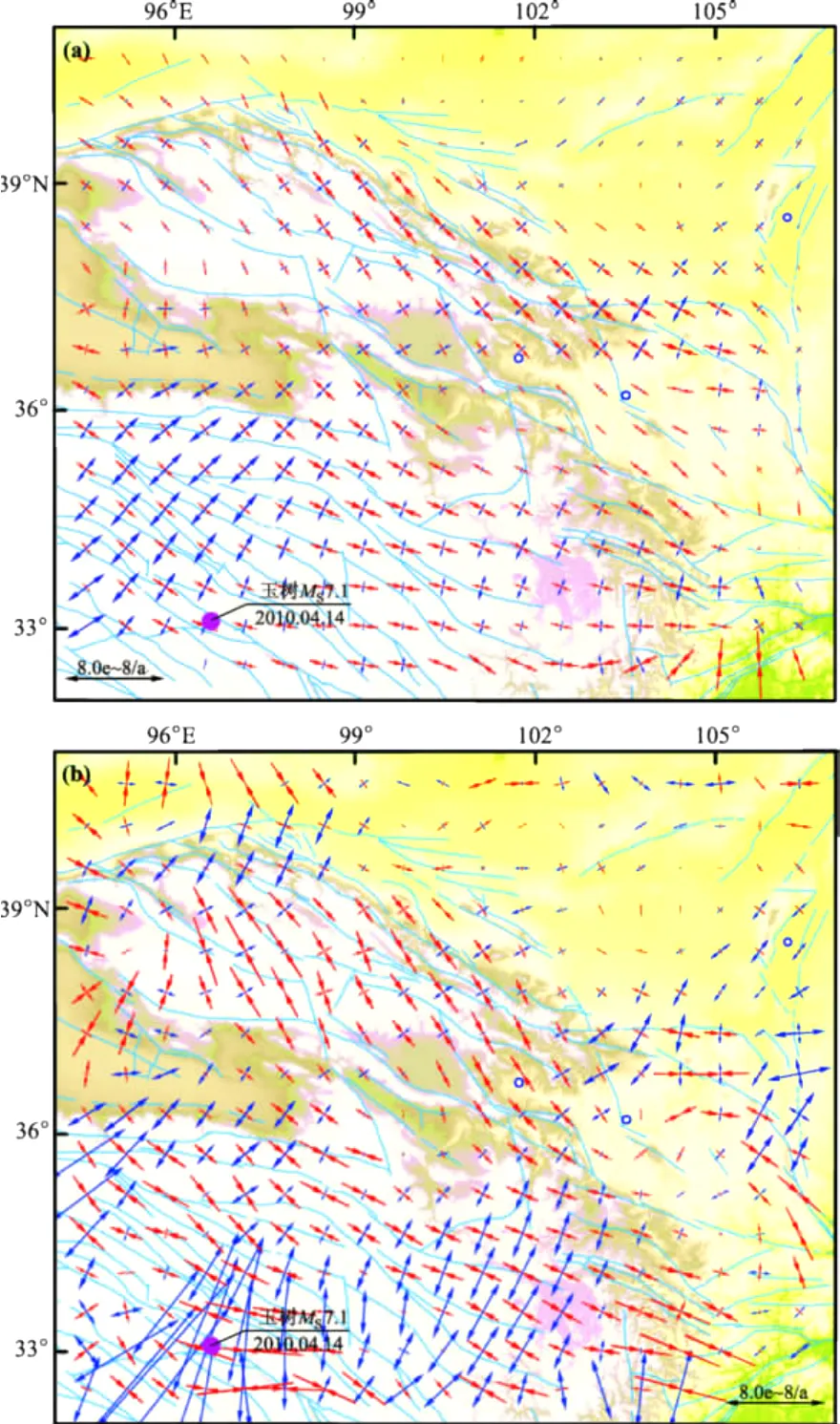

圖2所示為1999~2007年和2009~2011年兩個時段青藏高原東北緣最大主應(yīng)變率。理論上最大主應(yīng)變?yōu)樨?fù)值時,所在區(qū)域則處在圍壓的受力狀態(tài)。從圖中可以看出,這樣的狀態(tài)是存在的。事實上,地殼介質(zhì)的各項同性并不太理想,這也是大震分布非隨機(jī)分布的原因。圖2a顯示研究區(qū)最大主應(yīng)變率值有正有負(fù),空間分布也并非均勻,這除了體現(xiàn)了地殼介質(zhì)的非均勻性,同時也可能體現(xiàn)區(qū)域應(yīng)力場的差異狀態(tài);但總體正值的空間分布占優(yōu)勢。最大的張應(yīng)變區(qū)位于玉樹地震區(qū)的周圍,該區(qū)域的正值范圍也相對較大。結(jié)合圖4a可知,張應(yīng)變產(chǎn)生的一個重要原因是北東向的擠壓導(dǎo)致北西向的引張;然而,從大震的孕育角度看,由于玉樹孕震體在震前的相對閉鎖使得構(gòu)造左旋活動向周邊轉(zhuǎn)移,因此也加大了北西向張應(yīng)變,導(dǎo)致了玉樹北側(cè)的高應(yīng)變值和相對集中的應(yīng)變空間。圖4a中張、壓應(yīng)變率大小的尺度也證明了這一點。2009~2011年與1999~2007年的最大主應(yīng)變率相似程度并不明顯,這說明主應(yīng)變在大小上有了較大的變化。除了震中區(qū)由于左旋破裂而導(dǎo)致的較高張應(yīng)變外,其北部較高張應(yīng)變的空間范圍及大小都減小,甚至還出現(xiàn)了負(fù)值。就機(jī)理而言,因為伴隨著地震的發(fā)生出現(xiàn)了玉樹斷裂帶的左旋破裂,因此致使其北部在一定的時間內(nèi)失去了東南向的牽引。此外,在此時段內(nèi)張、壓應(yīng)變有北東向條帶狀展布的跡象,故伴隨西北向具有張、壓交替波浪式分布跡象。雖然1999~2007年的張應(yīng)變也有優(yōu)勢性北東向條帶狀,但波浪式的交替并不清晰。因此,它們在時間上的動態(tài)變化是存在的,尤其在震源體的周圍地區(qū)。

圖2 1999~2007(a)和2009~2011年 (b)青藏高原東北緣最大主應(yīng)變率 (單位:10-9/a)Fig.2 Maximum main strain rate in Northeastern Tibetan Plateau from 1999 to 2007(a)and from 2009 to 2011(b)(unit:10-9/a)

2.3 最小主應(yīng)變

與最大主應(yīng)變相輔相成的另一應(yīng)變參數(shù)是最小主應(yīng)變。由圖3a可以看出,最小主應(yīng)變的空間分布較為有序,主要呈條帶狀分布,且無張性空間存在。最小主應(yīng)變率最小值為-35×10-9/a,且呈條帶狀分布,其空間區(qū)域恰好位于祁連構(gòu)造帶上。表明祁連構(gòu)造帶是該區(qū)域現(xiàn)今最為活躍、形變也較大的構(gòu)造帶。另一個最小值的分布條帶位于研究區(qū)的南邊緣,其展布大體與祁連構(gòu)造帶平行,最小值近-30×10-9/a,但有序性略差,表明了該條帶是研究區(qū)另一個構(gòu)造活動較強(qiáng)的區(qū)域。玉樹斷裂帶的活動并不太大,可能體現(xiàn)了形變的虧損特征。其他地區(qū)壓性應(yīng)變均不大。該時段最小主應(yīng)變率大小的空間分布基本上為北東向的交替空間變化。2009~2011年的最大主應(yīng)變率 (圖3b)也體現(xiàn)了大小交替空間變化的特征。除玉樹震源區(qū)和汶川附近地區(qū)外,其數(shù)值變化范圍一般在 (-60~25) ×10-9/a之間,區(qū)內(nèi)出現(xiàn)了張性應(yīng)變;其有序性也不如1999~2007年間,形態(tài)頗為復(fù)雜。盡管最小主應(yīng)變大小的分布特征與上一期相似,但變化也是可見的,如最小值優(yōu)勢性條帶的展布方向在1999~2007年時段為北西向,2009~2011時段卻為北北西向。但總的來說,靠近震源區(qū)的變化較大些,其他地區(qū)相對小一些。

2.4 主應(yīng)變方向和大小

筆者以張量形式展現(xiàn)主應(yīng)變方向和大小的空間分布狀態(tài) (圖4)。圖4a的結(jié)果表明區(qū)域主壓應(yīng)變優(yōu)勢方向為北西—南東向,在空間上雖有變化,但有序性較好。從宏觀上看,自西向東主壓應(yīng)變的方向從西部的北西—南東向變到東部的近東西向。這可能是由于西南印度板塊向北推擠的過程中受到阻擋迫使物質(zhì)不得不向東北流動,在此過程中又受到東側(cè)的鄂爾多斯塊體阻擋,因此主壓應(yīng)變方向發(fā)生了變化,這是1999~2007年主應(yīng)變方向的基本特征。2009~2011年顯示主應(yīng)變大小的空間差異較突出 (圖4b),但主應(yīng)變方向除玉樹地震區(qū)差異變化稍大以外,其它地區(qū)的一致性仍保持的較好,與1999~2007年的結(jié)果相比沒有明顯的差別。這說明地震發(fā)生后,盡管區(qū)域形變有所不同,區(qū)域應(yīng)力的大小也有所變化,但應(yīng)力作用的方向仍保持不變。

圖3 1999~2007(a)和2009~2011年 (b)青藏高原東北緣最小主應(yīng)變率 (單位:10-9/a)Fig.3 Minimum main strain rate in Northeastern Tibetan Plateau area from 1999 to 2007(a)and from 2009 to 2011(b)(unit:10-9/a)

圖4 1999~2007(a) 和2009~2011年 (b)青藏高原東北緣主應(yīng)變方向及大小Fig.4 Direction and size of main strain rate in Northeastern Tibetan Plateau from 1999 to 2007(a)and from 2009 to 2011(b)

2.5 面應(yīng)變

面應(yīng)變是反映形變狀態(tài)另一種描述參量,在受力狀態(tài)下可觀察面的膨脹與收縮的大小及在空間上的分布。1999~2007年的面應(yīng)變率如圖5a所示,從應(yīng)變率的膨脹與收縮空間范圍來看面收縮占優(yōu)勢,這表明該區(qū)是以壓性為主的方式積累應(yīng)變能。應(yīng)變大小的空間分布除西南與東北角為面膨脹外其余區(qū)域基本為面收縮,面收縮較大值主要分布在祁連帶上,最大絕對值均位于玉樹地震和汶川地震震中的周圍地區(qū),說明大震的孕育有著深刻的形變背景。且大震之后這一格局明顯被打破,原有的狀態(tài)不復(fù)存在 (圖5b),震中及周圍地區(qū)變化最突出。結(jié)合圖4發(fā)現(xiàn),盡管面應(yīng)變的空間形態(tài)已改變,但主應(yīng)力方向并沒有變化。因此,筆者推測得知:區(qū)域應(yīng)力場的震后調(diào)整基本上是在大小上而并非在方向上,形變的變化由其大小變化所生,且這一狀態(tài)還可能表明形變的調(diào)整目前尚未結(jié)束。

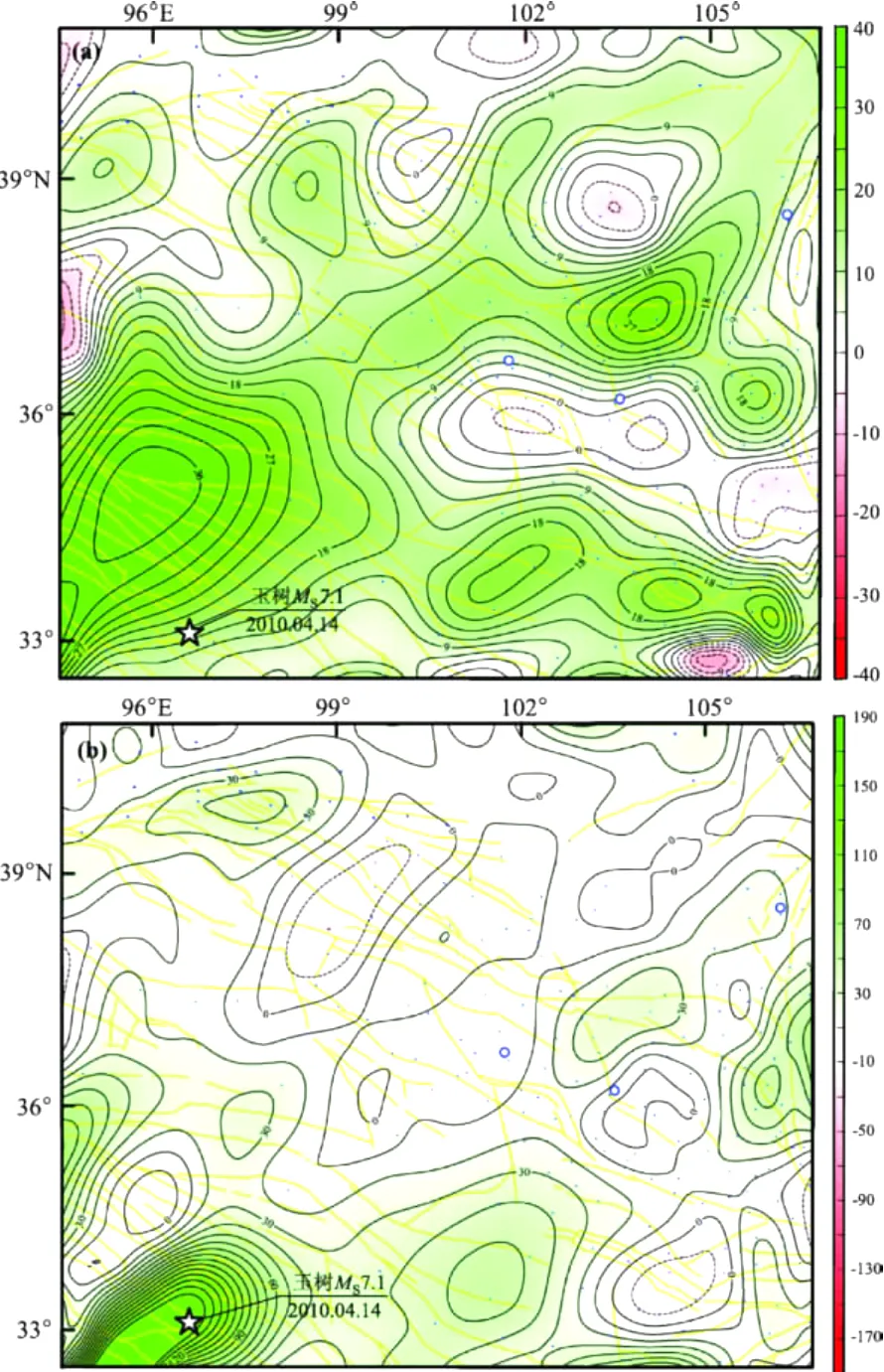

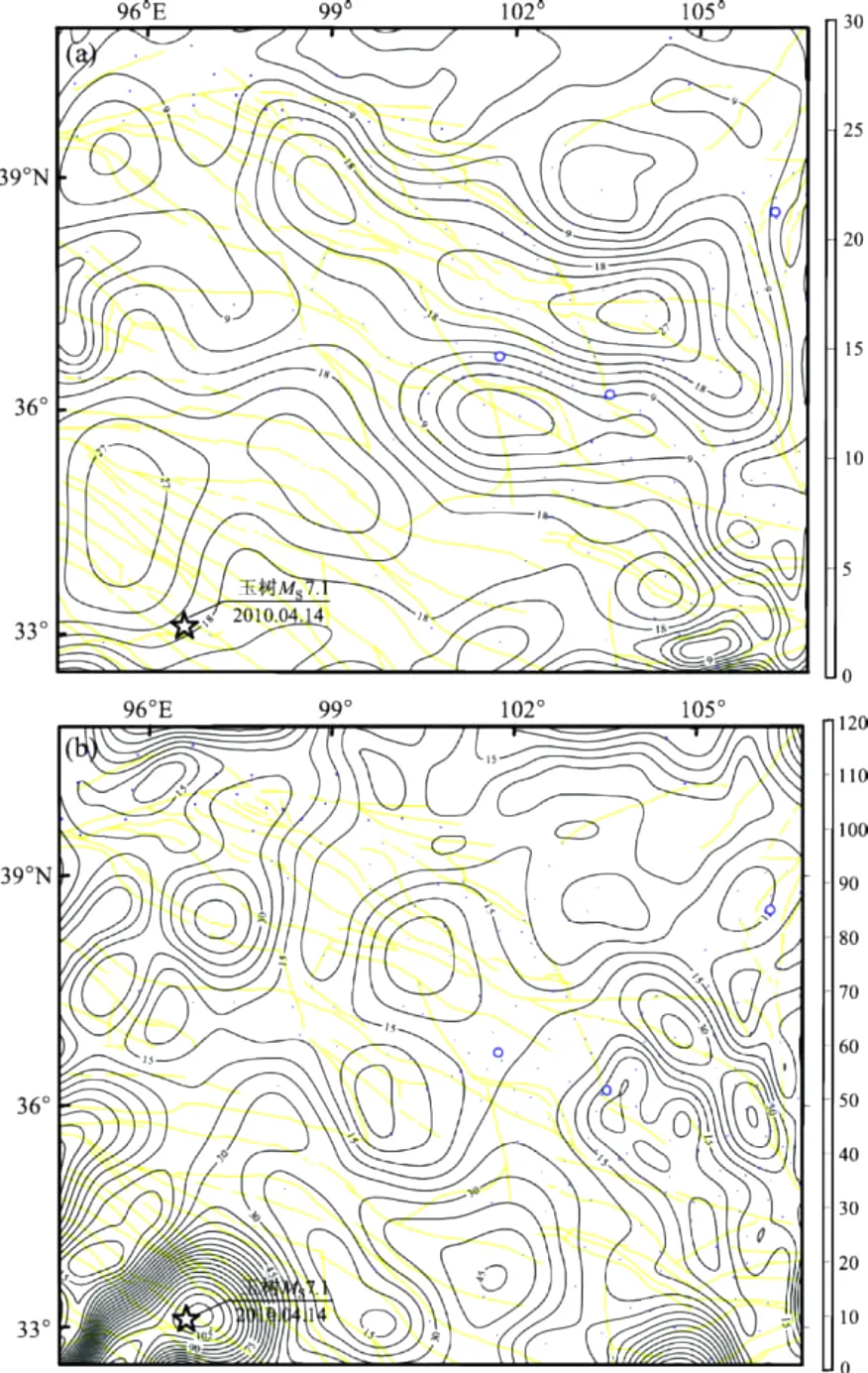

2.6 最大剪切應(yīng)變率

1999~2007年最大剪切應(yīng)變率結(jié)果 (圖6a)表明,較大的值域呈條帶狀展布在區(qū)域內(nèi),一個位于祁連帶,另一個位于其南面靠近區(qū)域南端且與其平行的條帶上,最大值分別位于祁連帶的東端和其相鄰南帶的西端 (玉樹震中的北側(cè)),約為27×10-9/a。此外的其他區(qū)域最大剪切應(yīng)變率值均較小,整體上構(gòu)成了以條帶狀展布、大小相間的“波浪式”分布狀態(tài),體現(xiàn)了該區(qū)剪切式構(gòu)造活動的不均勻性及有序性。大震之后玉樹震中及周圍地區(qū)的剪切應(yīng)變值最大接近120×10-9/a(圖6b),但其空間范圍有限。靠近汶川地震震中的地區(qū)剪應(yīng)變也較大。除此之外,原有的應(yīng)變格局也有一定變化,表現(xiàn)在有序性和“波浪式”變化不如以前突出,“南大北小”也是其一個變化特征,反映了震后區(qū)域最大剪切應(yīng)變率也發(fā)生了較大的調(diào)整。

圖5 1999~2007(a)和2009~2011年 (b)青藏高原東北緣面應(yīng)變率 (單位:10-9/a)Fig.5 Plane strain rate in Northeastern Tibetan Plateau from 1999 to 2007(a)and from 2009 to 2011(b))(unit:10-9/a)

圖6 1999~2007(a)和2009~2011年 (b)青藏高原東北緣最大剪切應(yīng)變率 (單位:10-9/a)Fig.6 Maximum shear strain rate in Northeastern Tibetan Plateau from 1999 to 2007(a)and from 2009 to 2011(b)(unit:10-9/a)

2.7 水平旋轉(zhuǎn)量

水平旋轉(zhuǎn)量不但可描述局域單元旋轉(zhuǎn)活動的大小,還可描述斷裂帶走滑活動的性質(zhì)與大小,但又不同于通常意義的剪切應(yīng)變,所以根據(jù)其含義稱其為旋剪形變量。如圖7a所示,1999~2007年的水平旋轉(zhuǎn)率的正負(fù)在空間上的分布比較有序,左旋活動 (綠色區(qū)域)與右旋活動 (紅色區(qū)域)呈區(qū)域性展布。祁連帶為左旋活動帶,旋剪形變最大部位位于該帶東端,數(shù)值超過12×10-9rad/a;另一個左旋剪形變區(qū)域位于玉樹地震區(qū)的北部,最大達(dá)18×10-9rad/a。除此之外,基本上為右旋活動區(qū),最大數(shù)值位于祁連帶東端的南部,超過21×10-9rad/a;靠近汶川震區(qū)的部位也比較大,余下的其它地區(qū)則相對較小。這說明汶川、玉樹地震也有著旋剪形變的背景,同時也說明除了其他性質(zhì)的形變外還存在著較為明顯的旋剪變形,這為我們深入研究區(qū)域形變特征與機(jī)理提供了另一個角度。2009~2011年的水平旋轉(zhuǎn)率結(jié)果同樣比較復(fù)雜 (圖7b)。一方面是數(shù)值比較大 (最大約為70×10-9rad/a),另一方面是由于原有的圖像特征遭到了不同程度的破壞。例如區(qū)域南部變?yōu)橐宰笮顒訛橹鳎@說明通過汶川與玉樹地震的活動,其南部物質(zhì)較北部向東流動更快。區(qū)域北部原有的形變性質(zhì)雖留有痕跡,但正負(fù)的空間分布與范圍有某種程度的變化,這說明這兩個地震也影響到區(qū)域北部。但就整體來說,越遠(yuǎn)離震中影響的程度就越弱。

研究資料中的兩個時間段長度并不相同。一般資料間隔時間越長,其處理結(jié)果的相對誤差就越小,時間軸上高頻運(yùn)動成份在速度中所占的比重就越低,趨勢性運(yùn)動特征就更加明顯,反之亦然。所以,理解上述對比分析時應(yīng)該考慮這樣的背景,即使時段長度相同,若時間長度較短也需考慮這樣的背景。

圖7 1999~2007(a)和2009~2011年 (b)青藏高原東北緣水平旋轉(zhuǎn)率 (單位:10-9rad/a)Fig.7 Horizontal rotation rate in Northeastern Tibetan Plateau from 1999 to 2007(a)and from 2009 to 2011(b)(unit:10-9rad/a)

3 結(jié)語

綜上所述,以汶川地震、玉樹地震為界,青藏高原東北緣地區(qū)的形變前后有很大的不同,表現(xiàn)在各種應(yīng)變與形變參量的大小及在空間上的分布上,這表明震后的調(diào)整是明顯的并還在持續(xù)中,影響的范圍也是較大,但主應(yīng)變的方向這個參量基本不變。這可能說明區(qū)域應(yīng)力場的調(diào)整主要是在大小上。這一現(xiàn)象是否有一定普遍性還需進(jìn)一步研究。震后形變場的調(diào)整可以較大,反應(yīng)在數(shù)值上明顯高于震前、形變狀態(tài)也迥然不同。目前這種調(diào)整似乎還未結(jié)束。但是,由于研究區(qū)是中國大陸主要的運(yùn)動削減和轉(zhuǎn)化區(qū),這種調(diào)整與區(qū)域內(nèi)強(qiáng)震孕育是否有明顯的關(guān)系尚難給出定論,因此有必要進(jìn)一步跟蹤監(jiān)測。

付碧宏,時丕龍,王萍,等.2009.2008年汶川地震斷層北川段的幾何學(xué)與運(yùn)動學(xué)特征及地震地質(zhì)災(zāi)害效應(yīng)[J].地球物理學(xué)報,52(2):485-495.

顧國華,張晶.2002.中國地殼運(yùn)動觀測網(wǎng)絡(luò)基準(zhǔn)站GPS觀測的時間序列結(jié)果[J].大地測量與地球動力學(xué),22(2):61-67.

國家重大科學(xué)工程“中國地殼運(yùn)動觀測網(wǎng)絡(luò)”項目組.2008.GPS測定的2008年汶川MS8.0地震的同震位移場[J].中國科學(xué),38(10):1 195-1 206.

江在森,馬宗晉,張希.2003.GPS初步結(jié)果揭示的中國大陸水平應(yīng)變場與構(gòu)造變形[J].地球物理學(xué)報,46(3):352-358.

劉超,許力生,陳運(yùn)泰.2010.2010年4月14日青海玉樹地震快速矩張量解[J].地震學(xué)報,32(3):366-368.

王敏,沈正康,牛之俊,等.2003.現(xiàn)今中國大陸地殼運(yùn)動與活動塊體模型[J].中國科學(xué)(D 輯),33(增):21-32.

王敏.2009.基于GPS同震位移場約束反演2008年“5·12”汶川大地震破裂空間分布[J].地球物理學(xué)報,52(10):2 519-2 526.

王琪,丁國瑜,喬學(xué)軍,等.2000.天山現(xiàn)今地殼快速縮短與南北地塊的相對運(yùn)動[J].科學(xué)通報,45(14):1 543 -1 547.

楊博,張風(fēng)霜,占偉,等.2010.水平運(yùn)動場濾波的嘗試及其應(yīng)變計算[J].大地測量與地球動力學(xué),30(5):106-112.

楊博,張風(fēng)霜,韓月萍.2011.球面水平應(yīng)變場無偏差計算與濾波[J].地震研究,34(1):59-66.

楊國華,韓月萍,楊博,等.2009.川滇地區(qū)地殼水平運(yùn)動與變形場的演化特征及其機(jī)制討論[J].地震研究,32(3):275-282.

楊國華,江在森,王敏.2006.印尼地震對我國川滇地區(qū)地殼水平活動的影響[J].大地測量與地球動力學(xué),26(1):9-14.

楊國華,江在森,武艷強(qiáng),等.2005.中國大陸整體無凈旋轉(zhuǎn)基準(zhǔn)及其應(yīng)用[J].大地測量與地球動力學(xué),29(4):6-10.

楊國華,李延興,韓月萍,等.2002.由GPS觀測結(jié)果推導(dǎo)中國大陸現(xiàn)今水平應(yīng)變場[J].地震學(xué)報,24(4):337-347.

楊國華,楊博,武艷強(qiáng),等.2010.應(yīng)變計算與分析的若干問題及有關(guān)偏差的修正[J].大地測量與地球動力學(xué),30(4):59-63.

張軍龍,陳長云,胡朝忠,等.2010.玉樹MS7.1地震地表破裂帶及其同震位移分布[J].地震,30(3):1-12.

張永生,馬寅生,胡道功,等.2010.玉樹地震地表破裂調(diào)查與災(zāi)后重建避讓選址研究[J].地質(zhì)學(xué)報,84(5):593-605.

張勇,許力生,陳運(yùn)泰.2010.2010年4月14日青海玉樹地震破裂過程快速反演[J].地震學(xué)報,32(3):361-365.

Horizontal Deformation of the Northeastern Edge of Qinhai-Tibetan Plateau before and After Largre Earthquake Reflected by GNSS Data

YANG Guo-hua,YANG Bo,ZHAN Wei,LIU Zhi-guang,LIANG Hong-bao

(First Crust Monitoring and Application Center,CEA,Tianjin 300180,China)

Based on the GNSS observation data and its processing result from 1999 to 2007 and from 2009 to 2011 in the northeastern edge of Qinghai-Tibetan plateau,we analyzed the horizontal deformation field and its variation before and after Wenchuan M8.0 and Yushu M7.1 earthquakes.The results show as follows:(1)The rate and direction of horizontal movement changed obviously,but it was clear and ordered,its relatively movement was within 15mm/a from 1999 to 2007.Although the movement profile from 2009 to 2011 was similar as before,there was little difference especially in the region near by the epicenters.(2)The principal compressive strain from 1999 to 2007 had more orderliness and consistency.Its value is between ±35×10-9/a and its superior direction is SE-NW.The region of maximal principal compressive strain showed zonal distribution and located in Qilian tectonic zone.The size and space distribution of maximal principal compressive strain from 2009 to 2011 is different,the maximal value of principal compressive strain near by the epicenter is about 180 × 10-9/a.However,the direction of it remained the same.(3)The space distribution of the maximal shear strain rate from 2009 to 2011 showed a banding distribution along the north-west direction,the more value of bending which lay in Qilian tectonic belt was 27 ×10-9/a.The spatial shape of the maximal shear strain rate from 2009 to 2011 is different from the result of 1999~2007,the maximum value of the strain rate from 2009 to 2011 which lay in the epicenter and its adjacent region was 120×10-9/a.The strain rate in the other region is less.(4)The revolving shear deformation from 1999 to 2007 showed bending distribution along North-West direction and was orderly alternate change with left-lateral and dextral.However,the state of revolving shear deformation from 2009 to 2011 was not clear,and there was the maximum value was around epicenter and its adjacent area.In a word,there were major changes of crustal deformation after earthquakes and it might be on still.

northeastern edge of Tibetan Plateau;horizontal deformation;Wenchuan M8.0 earthquake;Yushu M7.1 earthquake

P315.7

A

1000-0666(2012)03-0295-08

2012-03-05.

行業(yè)科研專項GNSS地殼形變場相關(guān)信息的提取及在地震趨勢預(yù)測中的應(yīng)用 (201208006)資助.