2010年12月浙江省兩次雨雪天氣過程對比分析

尹躍虎 姜 盈 張日佳 徐錦山

(富陽市氣象局,浙江杭州311400)

0 引言

因子,以期在今后的預報中有所應用。

暴雪是我國冬、春季節的災害性天氣之一,它常常給農業、林業、交通、畜牧和人民的日常生活帶來較嚴重的災害性影響。我國學者對于暴雪的研究已有不少,并取得了一些成果[1-3]。國內關于暴雪的研究主要集中在北方地區,江浙地區的暴雪研究較為薄弱。

2010年12月中下旬,在浙江省出現了兩次較為相似的雨雪天氣過程,其中一次為暴雪,而另一次為小到中雪。本文利用氣象常規資料和NCEP 2.5°×2.5°每6 h 一次的再分析資料,再分析資料包括風場、高度場、溫度場、相對濕度和垂直速度對這兩次天氣過程的過程特征、天氣形勢和物理量場進行對比分析,重點研究這兩次過程的差異,進一步找出可能導致高強度降雪的影響

1 過程特征

1.1 降雪強度特征

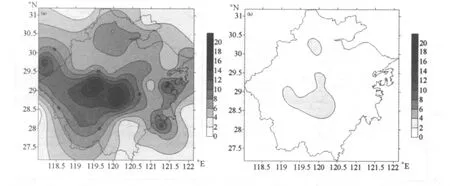

圖1是2010年12月浙江省兩次降雪過程的過程雪深分布圖。兩次過程的雪深高值中心均在浙江省中西部地區。其中,15—16日(以下稱12·15)過程的降雪范圍較大,浙江省各站點幾乎都出現了雪深3 cm以上的降雪。最大降雪中心在金華永康地區,雪深達20.3 cm,達到特大暴雪的標準;24—25日(以下稱12·25)過程相比之下范圍和強度都要小很多,全省除麗水縉云站達到3 cm以上(3.1 cm)的降雪外,其他各站雪深大部分在0~2 cm,浙江省多個站點未出現降雪過程。

圖1 (a)2010年12月15—16日和(b)2010年12月24—25日浙江省雪深分布圖(單位:cm)

1.2 過程演變特征

以兩次過程降雪中心測站為例,12·15過程的降雪中心測站為金華永康站,該測站在12月12日就出現了降水,12月12日日雨量為18.7 mm,13 日日雨量為36.9 mm,14 日日雨量為3.0 mm,15日上午8:18降水中出現冰粒,8:40出現雨夾雪,10:03雨夾雪轉雪;12·25過程的降雪中心測站為麗水縉云站,該測站在12月24日出現了日雨量為10 mm的降水,24日晚上19:14出現純雪。兩次過程均呈現了先下雨,再轉雪的過程,但12·25過程的前期降水要比12·15過程弱很多。

2 天氣形勢

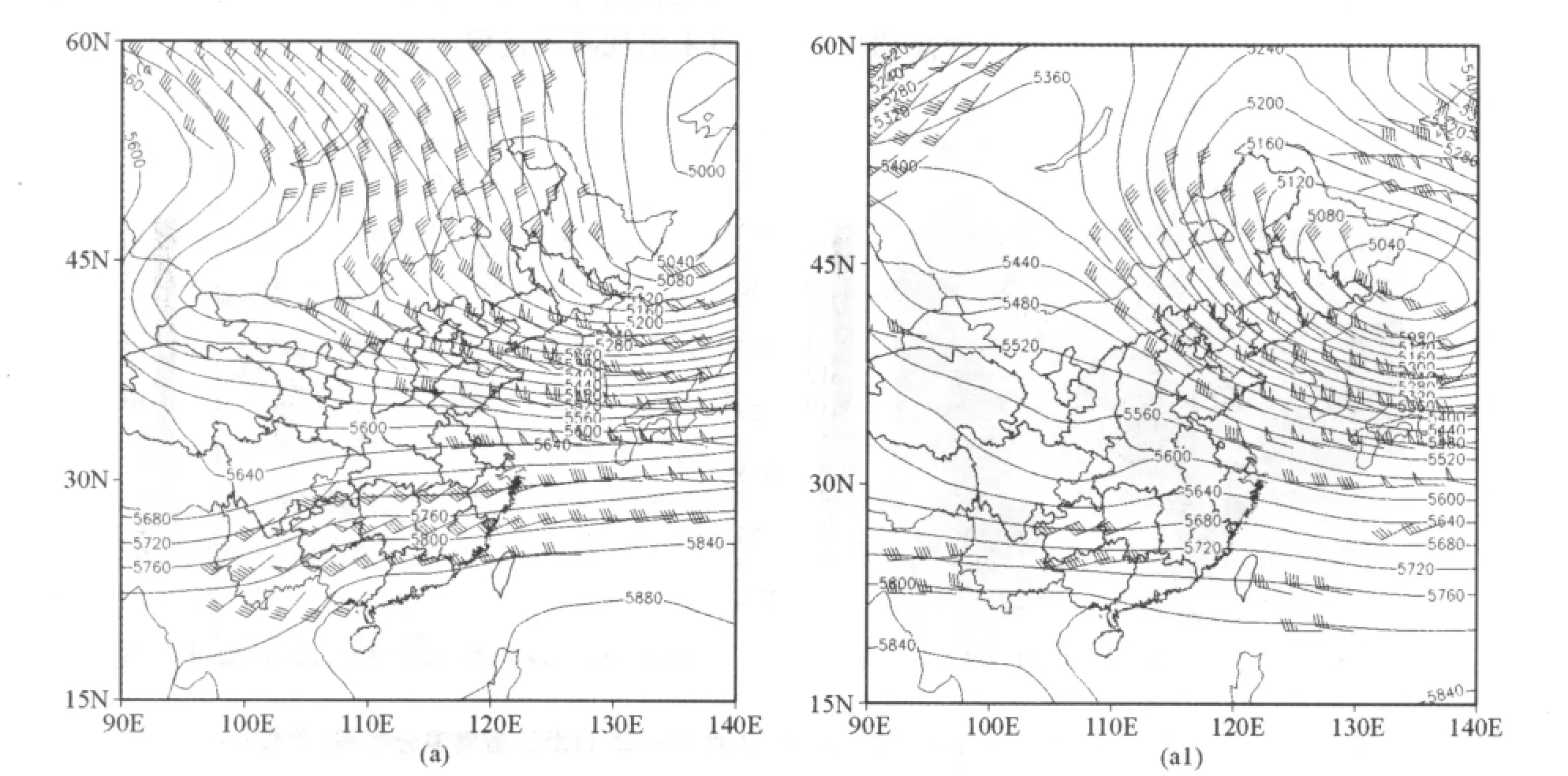

圖2a為12月14日20時500 hPa高度場和700 hPa上風速大于12 m/s的低空急流,圖2a中可以看到,我國西北部40°N的位置有一個橫槽,14—16日,橫槽下擺,冷空氣自北而南影響浙江省。同時,12—16日,700 hPa上浙江省中北部地區穩定存在一支東北—西南向急流,急流軸中心最大風速超過22 m/s,冷暖空氣在浙江省匯合,產生大范圍高強度的雨雪天氣過程;圖2a1為12月23日02時500 hPa的高度場和700 hPa上風速大于12 m/s的低空急流,相比較之下,冷空氣強度比12·15過程要弱,700 hPa上僅在24日和25日兩天存在東北—西南向低空急流,且急流軸偏平偏南,中心最大風速僅為16 m/s。

李勇等[4]指出,西伯利亞高壓是影響中國冬季氣候的一個重要因子,與東亞冬季風的強度密切相關,當它發展并向東南方向移動時,總是伴隨著冷空氣的爆發,造成中國許多地方的低溫天氣。朱乾根等[5]指出西伯利亞高壓強度與中國冬季溫度存在明顯負相關。圖2b,2b1分別為12月15日02時和12月23日08時的降雪過程前期海平面氣壓場,這兩個時期均為12·15過程和12·25過程西伯利亞高壓發展的鼎盛時期,圖2b,2b1中可以看出,12·15過程西伯利亞高壓中心強度達到1067.5 hPa,12月13—15日西伯利亞高壓南壓,我國迎來一次強冷空氣過程。12·25過程西伯利亞高壓強度為1057.5 hPa,比12·15 號過程要弱,23—25 日西伯利亞高壓向東南方向移動,冷空氣位置偏東。

3 水汽條件

圖2 12月14日20時(a),12月23日02時(a1)500 hPa高度場,風羽表示700 hPa上風速大于12 m/s的低空急流;12月15日02時(b),12月23日08時(b1)海平面氣壓場

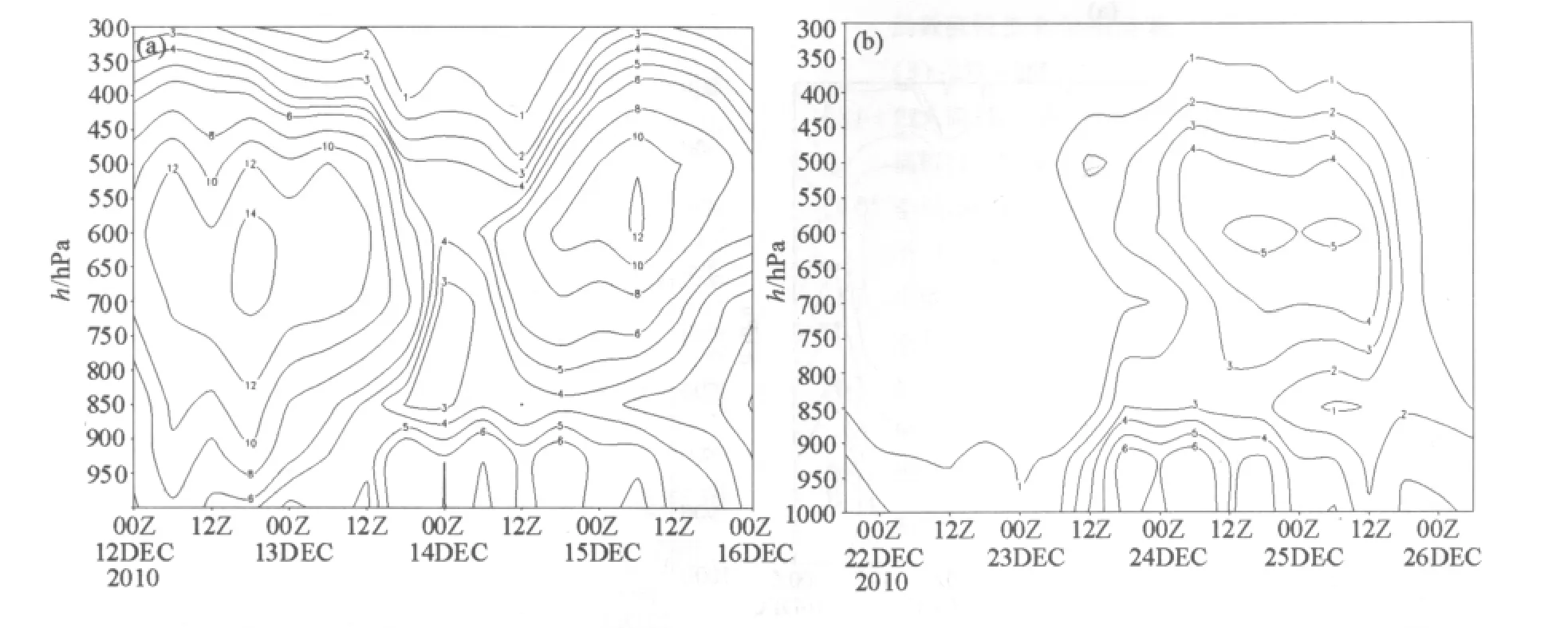

源源不斷的水汽供應是導致強降水的必要條件。圖3a,3b分別為12月12—16日、12月22—26日浙江省所在區域(118°E ~122.5°E,27°N ~31.5°N,下同)的水汽通量時間高度剖面圖。12月12—16日有兩次明顯的水汽輸送過程,一次在12日08時至13日20時,水汽主要來源于 500~700 hPa之間,中心位置位于650 hPa左右,中心值為14×10-5g·hPa-1·s-1·m-2,另一次在14日20時到15日14時,水汽同樣來自中高層,中心位置位于600 hPa左右,中心值為12 ×10-5g·hPa-1·s-1·m-2;12·25過程水汽的傳輸主要集中在23日20時至25日20時,水汽主要來源于近地面層900~1000 hPa和中低層500~700 hPa,中低層水汽傳輸中心位于600 hPa左右,中心值為5×10-5g·hPa-1·s-1·m-2,水汽輸送的強度和持續時間要明顯弱于12·15過程。

圖3 (a)12月12—16日,(b)12月22—26日水汽通量時間高度剖面圖(單位:g·hPa-1·s-1·m-2)

4 動力條件

低空輻合、高空輻散強度越大,垂直速度越強,越容易將水汽輸送到高空。這種垂直上升結構,非常有利于雪區上空抽吸作用的加強和強降雪過程的發生。

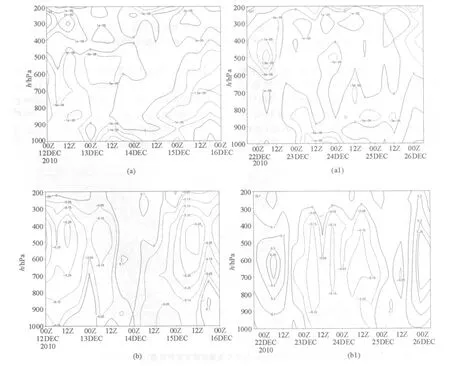

這兩次過程的散度均有一個在降雪過程前和過程前期自下而上“-”、“+”和過程后期“+”、“-”、“+”的結構。這表明在降雪過程前和過程前期,低層輻合占主導地位,而隨著過程的發生,系統的消亡,低層輻合減弱輻散加強。比較這兩次過程的散度場,12·15過程的輻合非常強烈,輻合所在的高度從地面一直到400~500 hPa高度,中心位置在600~700 hPa,中心最大值為-1.5×10-5s-1,而12·25過程輻合則明顯偏弱,輻合中心位置在700~800 hPa,中心最大值為-5×10-6s-1,12·15過程的輻合中心最大值為12·25過程的3倍。

圖4b和圖4b1為12月12—16日,12月22—26日垂直速度時間高度剖面圖。從圖上看,12·15過程兩個降水時段和12·25的降水時段的垂直速度場整層都是負值(上升運動),12·15過程的最大垂直速度中心位于400~500 hPa,中心最強值為 -0.45 ×10-3hPa·s-1,12·25過程的最大垂直速度中心位于700 hPa附近,中心最強值為-0.2×10-3hPa·s-1。從中心強度和位置上看12·15過程都要比12·25過程要強很多。

圖4 12月12—16日(a),12月22—26日(a1)水平散度時間高度剖面圖;12月12—16日(b),12月22—26日(b1)垂直速度時間高度剖面圖

5 逆溫層

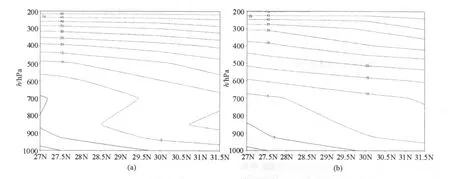

12月15日,從地面至500 hPa存在一個強的逆溫層自南向北延伸,逆溫層主要位于600~850 hPa,這一逆溫層的出現,主要是由于900 hPa以上自南向北盛行的西南氣流和暖濕平流,而900 hPa以下自北向南盛行的東北氣流和冷平流所致。陳天賜等[6]指出這種中層暖濕平流在低層冷空氣墊上滑行爬升所形成的平流,為大范圍冰凍天氣的產生提供了非常有利的條件。張廣周等[7]也指出強盛的西南氣流疊加在干冷的東北氣流之上,加大了垂直切變,有利于上升運動的加強,這種流場配置對降雪最有利。12·25過程未出現逆溫現象。

圖5 12月15日20時(a),12月25日8時(b)溫度沿120°E的高度剖面圖(單位:℃)

6 結語

由以上的對比分析,我們可以得出以下結論。

(1)強降雪過程是強大的西伯利亞高壓向南或者東南方向移動與強盛的西南氣流共同作用的結果,冷暖空氣在浙江省交匯形成降雪,降雪的強度與西伯利亞高壓中心強度和西南氣流的發展密切相關;

(2)源源不斷的水汽供應和低層輻合高層輻散的垂直結構以及強烈的上升運動是強降雪發生的必要條件,水汽供應越強,低層輻合高層輻散越明顯,垂直上升速度越大則更易產生強降雪過程;

(3)逆溫層的存在加大了垂直切變,更有利于上升運動的加強,對于強降雪的出現更有利。

[1] 趙斌,趙萃平,閆巨盛,等.河北兩次大(暴)雪過程對比分析[J].氣象科技,2010,38(3):281-287.

[2] 苗春生,謝潔,王堅紅,等.一次山東半島強冷流暴雪過程的數值模擬和診斷分析.大氣科學學報[J],2010,33(3):257-265.

[3] 白人海,張志秀,高煜中.東北區域暴雪天氣分析及數值模擬[J].氣象,2008,34(4):22-29.

[4] 李勇,陸日宇,何金海.影響我國冬季溫度的若干氣候因子[J].大氣科學,2007,31(3):505-514.

[5] 朱乾根,林錦瑞,壽紹文,等.天氣學原理和方法[M].北京:氣象出版社,1992.

[6] 陳天賜,陳貴發,穆曉濤.駐馬店地區凍雨天氣特征的分析和預報[J].氣象,1993,19(2):32-36.

[7] 張廣周,沈桐立,李戈,等.一次暴雪天氣的數值模擬及診斷分析[J].氣象,2000,34(9):65-72.

——浙江省中西醫結合醫院結核科

——張脆音