監測預警平臺的設計與實現*

陳正旭 陳 亮 陳曄峰 洪月英

(浙江省氣象信息網絡中心,浙江杭州310017)

0 引言

面對頻發的災害和旺盛的服務需求,浙江氣象部門不斷加強災害性天氣的監測和預報預測服務工作,多年來浙江省市縣3級氣象部門一直在努力發展氣象信息監測能力、預報服務能力,同時各個市縣局也在通過硬件和軟件不斷提高自身的監測預報服務,并且取得了很大的成績,但是也使用了大量的人力、物力,并且各個市縣的發展不均衡,系統的移植性差,在全省推廣使用有一定的難度,系統的維護應用能力也浪費了很大的精力。

為了解決發展現階段存在的技術和應用問題,提高集約化開發水平和應用維護水平,充分發揮省級氣象部門的技術優勢和設備優勢,充分發揮浙江省氣象部門正在逐步開展新一輪臺站現代化建設成果,特別是充分發揮市縣局多屏幕、大屏幕顯示系統的預警作用。研究開發“市縣局監測預警業務平臺”,可提高預報服務一體化的效率,提高各類探測資料和數值預報的應用能力,完善氣象部門特別是市縣氣象局探索建立多災種的監測預警機制,健全多氣象資料應用途徑,進一步完善決策服務支撐系統,提高氣象要素重新分析、氣象要素極端值監測分析等氣象災害分析能力。

1 平臺的總體設計思路

平臺使用 B/S結構開發,前臺采用.net,asp,javascript,vml等網頁制作技術,后臺數據處理軟件采用c++,c#等語言編寫,數據傳輸均采用XML文件。數據存儲采用分布式結構,即將各市縣的最終數據反推給各市局。

平臺須具備監測預警信息顯示、預報分析和服務操作等多個功能,業務數據保證能夠在項目系統平臺和MICAPS系統中使用,做到實時監測、短時預警與服務的無縫銜接,平臺涉及所有數據均是“標準化、網格化”資料,整個網格業務范圍:為116°E ~124°E,25°N ~33°N,網格分辨率:0.05°×0.05°,中心點設置在120°E,29°N。

“市縣監測預警業務平臺”建設項目技術思路如下:(1)基礎實時業務數據質量控制處理,所有監測數據均需經過質量校準的數據;(2)業務數據標準化、網格化處理。平臺所有使用均是數字化數據或經過內插處理成統一的MICAPS第4類格式數據,所有數字化、或通過網格化處理過的資料(包括雷達、自動站、流域雨量等)均可疊加在規范的地圖上;(3)建設項目業務支撐數據庫(包括實時和歷史數據庫);(4)統計且生成各種前臺需要的XML數據文件,在數據傳輸方面采用標準、開放的XML數據傳輸格式,客戶瀏覽端與服務端,數據庫服務端與應用程序服務端之間的交互,均以XML為核心交換格式;(5)基于規范化地圖環境的監測預警信息、預報分析和服務操作顯示平臺。使用了省內1:10000地理信息數據,具有鄉鎮邊界,使短時臨近監測服務可以服務到鄉鎮;(6)設計標準化、規范化的平臺運行評估系統。系統總體設計思路如圖1。

圖1 系統總體設計思路

2 平臺的技術特點

該平臺在總體的技術思路上有以下主要的創新點:(1)系統平臺使用B/S結構,滿足各類瀏覽器的需求,由于系統比較復雜,可以考慮安裝部分標準的控件和插件。該平臺能夠實時滾動顯示地面自動站、天氣雷達、衛星等各種觀測資料、各種數值預報產品、省市縣級預報產品及省市氣象臺指導預報等;(2)平臺建設和使用初期,全省內部氣象網絡用戶(包括移動VPN用戶)全部使用浙江省氣象信息網絡中心數據庫中產品,等待地市時機成熟后可以考慮逐步將數據實時推向地市數據庫,提高本轄區內網絡訪問速度和訪問效率;(3)地圖信息要使用統一的標準地形,要有明顯的省、市、縣、鄉鎮界線,要有明顯的水系著色,明顯的河流、海洋線。地圖信息要可放大縮小、可隨意疊加各種監測和預報資料。同時地理信息系統的切換要快速方便;(4)平臺要按照訪問用戶的IP地址進行自動跳轉,例如永康市局打開系統默認就是訪問永康市局監測預警業務平臺,但是在其平臺上要有方便用戶訪問金華市局和周邊縣局業務平臺快捷方式,用戶只需一鍵便可快速訪問到所需站點。用戶打開平臺后看到的是以本區域為中心的地圖,在地圖上本區域需要有明顯的邊界線,并且將本區域的地圖顏色與周邊地區區分開,以達到凸出本區域的效果;(5)平臺使用的監測數據要使用經過質量校準的數據,不能使用原始數據。我們分析使用的數據應該是經過下列步驟處理后得到的數據:首先觀測資料處理成觀測信息,利用其中運行相對穩定、數據質量相對較高的站點數據再處理成公認的網格化數據。若我們選用的某站點某時次缺測,我們可以使用周邊站點的數據或者網格化的數據來反演出該缺測站點的小時或者10 min資料;(6)在地圖上疊加的所有資料必須是數字化、并且是通過標準化、網格化處理的資料,不能使用那些不能編輯和加工處理的最終產品(指BMP,JPG,GIF等圖像文件);(7)網格化處理技術的標準化,所有數據經過插值處理成統一的MICPAS規范的18類數據格式,即數據既可以在“浙江省氣象局市縣監測預警業務平臺上顯示,也可以在MICAPS 3平臺上顯示;(8)各類展示圖表、中間產品、文字材料在平臺上可直接打印、傳真,并且在一定的條件下可以直接生成匯報材料;(9)平臺要具備方便、簡潔和易操作性等特點,市縣氣象局相關人員不需要經過專門培訓就能直接使用該平臺。

在整個平臺的在Web顯示部分,采用Flex,VML,js等多種語言編寫。由于監測數據站點較多,故采用js+vml的方式,可在客戶端驗證數據,不需要把數據傳到服務器端再傳回來,大大減少服務響應時間和服務器的壓力。而對于實現要素時序圖采用Flex不僅可以使圖像更加美觀,而且可采用自動偵聽的技術,保證實時顯示最新數據。

3 平臺的主要功能介紹

整個平臺可分為操作平臺和顯示平臺,用戶可根據需求進行選取。既可為預報、服務提供參考信息,又可在各類展示窗口上顯示氣象產品。以下為平臺中部分主要模塊的介紹。

3.1 實況監測

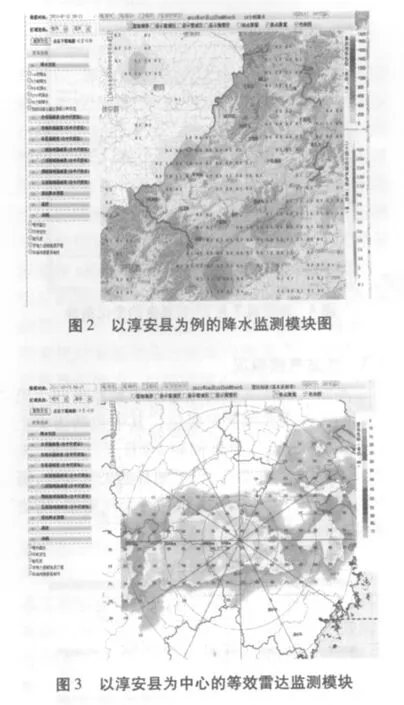

實況監測模塊主要實現在地圖上疊加各種要素的數據和色塊圖,同時提供查詢、分析等功能。用戶可通過操作左邊的菜單選擇時間、地域和疊加要素,同時在顯示部分進行地圖放大、縮小和拖動,也可選擇疊加的數據類型或進行歷史對比,根據該區域的實際情況繪制該縣的監視區、警戒區和預警區。且可將各種要素的分布情況進行動畫演示。

疊加的要素包括降水、溫度、各級流域面雨量、等效雷達、能見度、閃電定位等,其中降水數據可分為站點數據,網格化后的格點數據、分布圖,等效雷達的數據是由全省多部雷達拼合而成(例子見圖2和圖3)。

3.2 要素時序圖

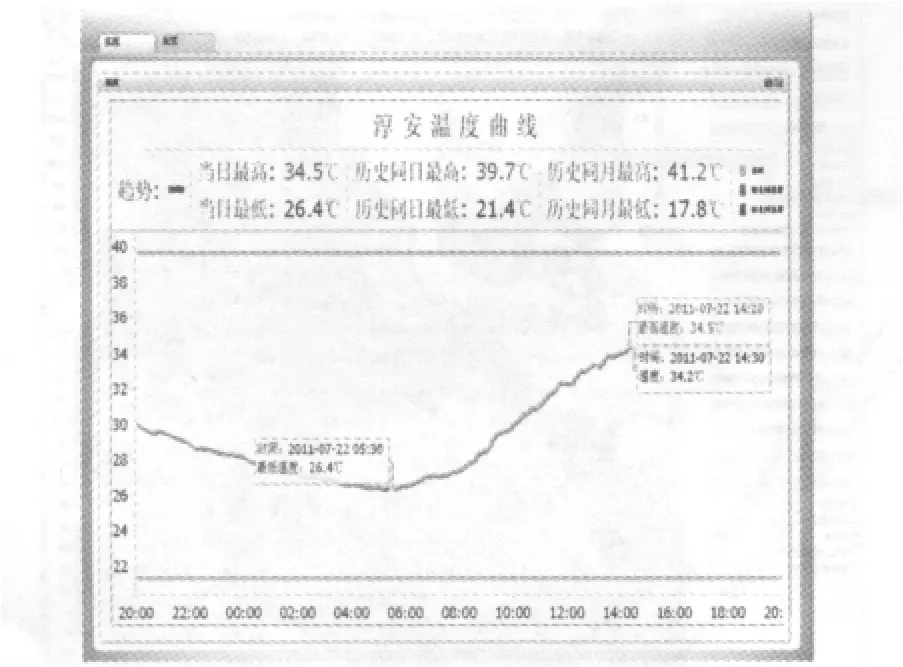

要素時序圖模塊主要采用Flex語言實現實時顯示該站的某要素的變化曲線或柱狀圖,可顯示的要素分別包括降水、溫度、能見度,并同時進行閥值監控,若某要素值超過某閥值則報警。而且所有數據采用自動刷新模式,用戶不需操作,所有要素數據均為最新資料,同時在溫度、降水、能見度之間自動切換,能符合電視墻、顯示屏的要求。

對于降水要素采用分鐘數據,即用戶可查看實時分鐘降水,以及過去某段時間內的降水并通過柱狀圖顯示。而溫度和能見度則采用10 min數據,可查看當日最高最低溫度和出現時間以及歷史同期的比較,最高最低能見度(例子見圖4)。

圖4 淳安縣7月22日溫度的變化曲線

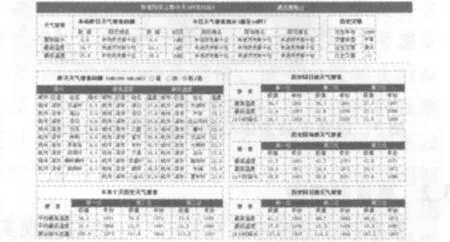

3.3 本站氣候概況

本站氣候概況模塊主要用于顯示該站歷史同期的天氣現象和要素極值。其中包括歷史上的今天、昨天天氣要素回顧、今日天氣要素、未來10 d歷史天氣要素、歷史同日的天氣要素、歷史同旬的天氣要素、歷史同月的天氣要素、歷史資料查詢(例子見圖5)。

圖5 淳安縣7月22日氣候概況顯示

3.4 預警信號和預警監控

該模塊不僅能顯示省臺和各縣發布的最新預警信號,還能實時顯示該區域數百公里之內自動站要素極值的監控,監控的要素包括小時極大風、分鐘降水等(例子見圖6)。

實現該模塊需根據訪問IP地址獲取中心位置,從而分析需要監控范圍內的自動站要素的情況,針對偏大值和偏小值通過不同的顏色進行滾動顯示。

圖6 以淳安縣7月22日預警信號及周邊的自動站要素監控

3.5 常規站降水氣候序列

該功能模塊主要提供查看近10 d、近20 d、近30 d、本月以來、本年以來全省各縣的降水和全省降水分布情況,并與歷史比較,給出詳細的統計表,其中包括歷史排名、歷史最大值和出現的年份、最小值和出現的年份等,同時可以打印統計表(例子見圖7)。

3.6 其他功能

此外,在平臺還能查看衛星云圖、單站雷達等。單站雷達以省氣象臺為主開發的全省及周邊部分雷達二次產品為主要使用產品,衛星云圖以目前通過DVB-S系統下發的FY-2D/2E幀數據形成的圖像產品、外網下載的MTSAT圖像產品、MICAPS格式圖像產品為使用產品,頁面自動定時從省氣象信息網絡中心雷達數據共享服務器和WEB服務期上刷新數據。具有以下功能,如:在圖像上添加各個市縣氣象局的名稱,如“紹興市氣象局”、“東陽市氣象局”等。

圖7 7月27日近10 d全省降水分布及淳安站的降水時序圖

4 結語

整個平臺在創建初期就受到省局領導的高度重視,研發期間也一直受到相關處室的精心指導和省臺、氣候中心等兄弟單位以及各市縣局的支持與幫助,在此表示衷心感謝。在推廣過程中,首先在杭州市及各縣市、嘉興市、衢州市、舟山市以及義烏市試運行,然后根據他們的反饋意見進行完善。目前,該平臺已在全省推廣應用。

該平臺的完成雖能提高預報服務一體化的效率、各類探測資料和數值預報的應用能力,但整個平臺還存在一些不足之處。比如:主節點的數據庫較龐大,后臺處理服務器時效性較高,導致有時候訪問速度偏慢。另外,由于各縣對氣象服務的要求不一樣,故平臺的設計仍需不斷增加各類的功能,這也是下一步研究和開發的方向。

[1] 黎健.浙江縣級氣象部門“發展問題”的調查分析[R].2008.

[2] 郭富赟,黎志恒,姜才文.甘肅省地質災害監測預警體系構想[J].甘肅科技,2011(06):32-34.

[3] 岳立營.淺談分布式數據庫的數據存儲[J].科技創新導報,2011(06):112.

[4] 王遂纏,孫林花.基于internet平臺的災害性天氣預警信號及氣象信息發布系統[J].氣象科技,2007,35(2):295-298.