對教材“宇宙航行”的幾點釋疑及對改編的建議

閆峰

(徐州市第一中學 江蘇 徐州 221006)

1 問題的提出

為了降低學生的學習難度,在人教版高中物理教材“萬有引力和航天”中采用的是理想化的圓形軌道,即“繞行天體圍繞中心天體做勻速圓周運動;中心天體對繞行天體的萬有引力提供了向心力”.這種理想模型在高中階段確實能夠解決很多問題,但是這種“前攝抑制”卻使學生在學習“宇宙航行”時普遍產生了以下困惑.

(1)從教材的推導來看,第一宇宙速度v1“應該”是近地衛星的繞行速度,但是在給出第二和第三宇宙速度v2和v3的概念時,教材又提到了“發射”的概念,那么三種宇宙速度究竟指的是什么速度?

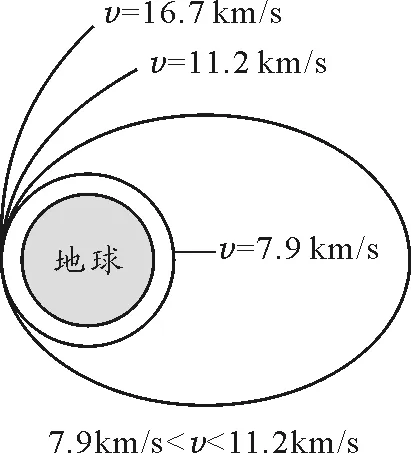

(2)教材中的插圖(圖1)給出了宇宙速度與運行軌道的對應關系,為什么會是這樣?

圖1

(3)如果宇宙速度確為發射速度的話,三種宇宙速度應該如何推導?

(4)人造衛星實際是如何發射的?

2 三種宇宙速度

大學教材中對三種宇宙速度的定義為:從地球表面上發射一顆人造地球衛星所需要的最小速度叫第一宇宙速度;從地球表面發射物體使之脫離地球引力不再回來,或者繞著太陽運轉成為一個人造行星的最小速度叫第二宇宙速度;從地球表面發射物體使之能脫離太陽系,飛到其他星系上去的最小速度叫第三宇宙速度.可見,三種宇宙速度指的是“從地球表面發射物體,并使之滿足不同運動要求的最小發射速度”.大學教材對第二和第三宇宙速度的定義和高中教材相似,那么對于第一宇宙速度該如何理解呢?教材中的推導如下.

設地球的質量為M,繞地球做勻速圓周運動的飛行器的質量為m,飛行器的速度為v,它到地心的距離為r.飛行器運動所需的向心力是由萬有引力提供的,所以

由此解出

近地衛星在距地面100~200 km的高度飛行,與地球半徑6 400 km相比,完全可以說是在“地面附近”飛行,可以用地球半徑R代替衛星到地心的距離r.把數據代入上式后算出

這就是物體在地面附近繞地球做勻速圓周運動的速度,叫做第一宇宙速度.

正是上面的推導過程使學生誤以為第一宇宙速度“應該”是近地衛星的繞行速度.實際上,學生出現上述誤解的原因是沒有結合教材的上下文進行思考,片面地只注意了推導過程而沒有注意教材中對牛頓思考過程的描述:“牛頓在思考萬有引力定律時就曾想過,把物體從高山上水平拋出,速度一次比一次大,落地點也就一次比一次遠.如果速度足夠大,物體就不再落回地面,它將繞地球運動,成為人造地球衛星(圖2)”.如果在教學過程中強調這段話的物理意義,那么問題就變得相對簡單.在山頂水平拋出物體,物體剛好繞地運動,那么拋出時的速度與物體在軌道上運行的速度當然就是相等的,求出軌道上的速度就可以知道拋出時的速度v1(當然這只是教學中的設計);同時還為 “第一宇宙速度不但是最小的發射速度,還是最大的繞行速度” 的理解打下伏筆.

圖2

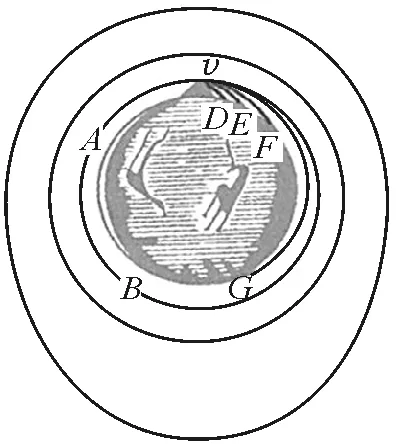

3 軌道的形狀

如圖3所示,選中心天體的球心為極點O建立極坐標系,只考慮中心天體M和繞行天體m的相互作用,無窮遠處勢能為零,并設m相對O點的位矢大小為r,m的速度為v(在垂直位矢方向的分量為vθ,在平行位矢方向的分量為vr),系統的總能量為E,m對O點的動量矩為j.

由機械能守恒

由動量矩守恒

mrvθ=j(j為常量)

其中

由上面三式消去vr和vθ,得

可知

(1)若E<0,則e<1 軌道為橢圓(其中e=0時,軌道為圓).

(2)若E=0,則e=1 軌道為拋物線.

(3)若E>0,則e>1 軌道為雙曲線.

4 三種宇宙速度的近似推導

推導前兩種宇宙速度時選地球為參考系,只考慮地球與發射物體之間的相互作用,無窮遠處勢能為零,并設地球質量為M,地球半徑為R,地面發射物的質量為m,發射速度為v,系統的總能量為E.

4.1 第一宇宙速度

對于橢圓軌道有

其中a為橢圓軌道的半長軸,由機械能守恒

得

4.2 第二宇宙速度

由機械能守恒

得

因為此時的E=0,所以此時的軌道應該是拋物線,這也解釋了教材中為何將v2對應的軌道區別于橢圓的原因.

4.3 第三宇宙速度

得

由于地球繞太陽公轉的速度約為30 km/s,因此,如果發射時的速度方向和地球在公轉軌道上運行的速度方向一致,那么只要相對于地球的速度為v相=42-30 km/s=12 km/s即可.

(2)考慮從地球表面發射的物體同時還要克服地球的引力,則v3近似可由下式計算

得

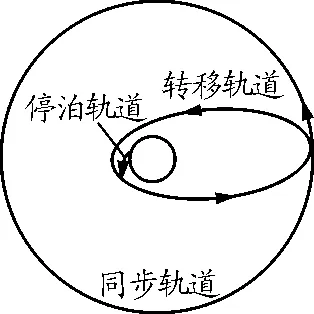

5 人造衛星的發射

發射人造地球衛星的運載火箭一般為三級,其發射后的飛行過程大致分為3個階段:垂直起飛、轉彎飛行和進入軌道.發射衛星時首先將火箭垂直向上發射,待火箭穿出稠密的大氣層后第一級火箭脫離;然后第二級火箭點火加速(方向不變)直至脫離,火箭繼續升高,在地面控制站的操縱下火箭逐漸轉彎至飛行方向與地面平行;當火箭到達與預定軌道相切的位置時,第三級火箭點火,火箭繼續加速到衛星在預定軌道上運行所需的速度而進入軌道,隨即火箭與衛星脫離.同步衛星的發射大概也是分為三個階段:首先衛星在前兩級火箭的推動下進入一個高度較低的圓形軌道作短暫停泊(停泊軌道);然后衛星在第三級火箭的推動下進入一個橢圓形的軌道(轉移軌道);最后衛星進入同步軌道(圖4).

圖4

6 對教材改編的建議

由于“宇宙航行”中有太多在高中階段無法準確解釋的內容,所以在實際教學過程中,本小節給學生留下了太多的疑問,使學生陷入了“實際情況”與“理想模型”的爭辯,直接影響了教學效果.如何才能使教材更有效?筆者談談自己的粗淺看法.

(1)為了體現“情感態度和價值觀”“過程和方法”的新課程理念,不妨將本節的教學重點放到第一宇宙速度的研究過程上去,將牛頓思考、研究的主要過程加入教材中,牛頓早期利用“勾股定理”推導宇宙速度的方法和利用“拱形橋”推導的方法也可以放入教材正文中去.

(2)第二、第三宇宙速度的概念、大小以及教材的第二張插圖不妨放入教材正文后的“科學漫步”板塊中,同“黑洞”一起作為拓展材料,衛星的實際發射過程也可以一同編入.

(3)從本節“宇宙速度”和“夢想成真”兩個板塊所涉及的內容,以及本節與本章前面4個小節的聯系來看,小節的標題“宇宙航行”改為“人造衛星”似乎更為恰當.

參考文獻

1 人民教育出版社物理室.全日制普通高中課程標準實驗教科書 物理·必修2.北京:人民教育出版社,2010

2 人民教育出版社物理室.全日制普通高中課程標準實驗教科書 物理·必修2教師教學用書.北京:人民教育出版社,2010

3 周衍柏.理論力學教程.北京:高等教育出版社,1986

4 趙凱華,羅蔚茵.新概念物理教程·力學.北京:高等教育出版社,2004