試論整體統籌的教學策略

許亞平

(姜堰市第二中學附設初級中學 江蘇 泰州 225500)

眾所周知,每節課都是獨立完整的,但課與課之間是相互聯系的.所以,無論是準備一節課,還是考察別人的一節課,都應當“立足局部,著眼整體”.所謂“在單元視野中看一課,在整冊教材、整個學段視野中看單元”就是整體統籌的觀念.有人可能會說:“真有這么復雜?有這個必要嗎?”本文將通過若干案例進行說明.

1 短路的教學

“短路”本是物理學的概念,這里用來“調侃”一類教學毛病,謂之“短路的教學”.

何為“短路的教學”?不妨就從短路知識的教學說起.初中教材在“電路組成”或“初識電路”就介紹“短路”概念,目的是讓學生知道通常“不能用導線將電池的兩極直接連起來”,順帶說明“短路時電流很大,會使電池過熱而損壞”.至于為什么,不要講,也不好講.但是,很多教師以“教材中已經提到”或“將來是考試熱點、難點”為理由,過早地圍攻短路問題,有導線連接錯誤的,也有開關連接不當的等情況,甚至細化到“部分短路”和“全短路”不同類別.如此這般,從一開始就把學生弄得暈頭轉向.事實上,必須待學習歐姆定律之后,才能知道電源短路時為什么電流過大;結合并聯電路知識,才能了解“部分短路”的道理;學習電流熱效應、焦耳定律之后,才能知道為什么電流過大會引起過熱.很顯然,對“短路”的認識有一個較為漫長的過程,需要多方面知識支撐,不能一蹴而就,教學過程不能“短路”.

上例在教學過程和知識支撐上“短”得很大.其實,在小范圍、小環節上也常常存在類似問題.比如布置學生作業,題目本身沒有問題,而什么時候讓學生做卻有講究.這里介紹一道“考教師”的題,看看教師有何反映.

題目:某教師在“密度”課題的第1課時教學后,為同學們布置了幾道課后練習題,其中有一題是“一只質量為68 g的瓶子,裝滿水后總質量為184 g;如果在瓶中先放入一個37.3 g金屬片,然后再裝滿水,則總質量為218 g.求金屬片的密度.”

請根據教學背景,對該教師布置的這道練習題做出評價.

題意很明確,沒有為難教師的意思.但是,相當多教師的回答卻令人不安.有的說,這道題情境不新、屬于陳題,不符合新課程理念;有的說,這道題沒有聯系生活實際或社會、科技熱點,不符合新課程理念.好家伙,是不是將這道題用生活、社會或科技情境包裝一下就是好題了?的確,一道題可以從很多角度去評價,但在“密度”課題第1課時的教學背景下,應該意識到“此時讓學生做這樣的題,太難了”.

當下的教學,常常是在初一時就“瞄準中考”,“淺教深練”的現象相當嚴重,必須加以改正.什么時候做什么題,也必須統籌安排,不要打著培養能力的旗幟隨意拓展.“有效的教學”包括“有效的作業設計”,這是一個很重要的環節.很顯然,“短路的教學”違背了循序漸進這一最基本的教學原則.

2 短缺的教學

很多時候,問題出在眼前的課上,但根源卻在以往的教學之中.有一種現象很普遍:上公開課,特別是上比賽課時,大家都喜歡有實驗的課,而且總想多準備一些花樣,同時又唯恐時間不夠,其實常常是真的不夠.例如“測量電阻”,不就是把電路連起來測電壓、電流嗎,操作并不復雜,怎么會時間不夠呢?主要是學生在連接電路時“卡殼”.這個現象背后隱藏著什么?筆者曾與一些教師做過交流,學生此前做過“讓一個小電燈亮起來”的操作嗎?他們笑著搖頭,說是太簡單了,做不做沒有多大意思;那么“探究電流與電壓、電阻的關系”學生做過嗎?他們很坦誠地說,這太復雜了,學生忙半天不一定有什么名堂,一般都是做演示……顯而易見,此前那么多從簡單到復雜的實驗,學生幾乎沒有動過手,沒有連接電路的技能基礎,這時怎么能順利連接電路呢?可見,從長遠的、累積的角度看,以往的教學短缺,必然要在后續教學中遭遇“回報”.

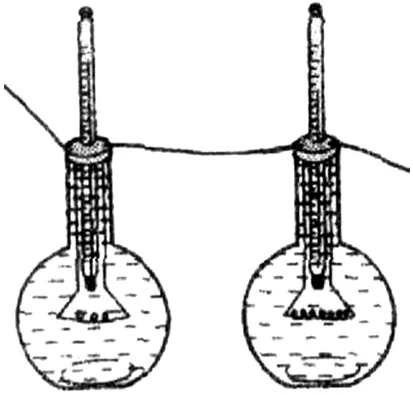

上例的教學短缺效應是顯性的,深層次、隱性的教學短缺更值得關注,主要是指思想和方法,乃至情感態度與價值觀層面.例如“探究電流產生的熱量與哪些因素有關”,由已有知識也許容易提出“可能與電流、電壓、電阻及時間有關”的猜想,但要通過實驗來探究,卻會遇到種種困難.最突出的問題是,熱是看不見的,怎么辦?圖1所示是某些教材提供的方法之一(原理相同的還有多種).實驗裝置是依據電流熱效應設計的,即電流做功使電能轉化為物體的內能.當物體的內能增加時,溫度就會升高,因此,我們通過溫度計示數的變化大小,可以判斷電流做功的多少.讓學生“照方抓藥”去做,似乎也無可厚非,畢竟要比只講不做強得多.但是,如果適當引導學生琢磨這個裝置,可能會從中發現許多值得探討的問題,體會到物理方法、思想的智慧.比如:為什么溫度上升的多少可以反映產生熱的多少(轉化的思想方法);為什么不用溫度計直接測量電阻絲的溫度(涉及溫度計的使用注意點);為什么用煤油而不是用水(涉及導電性、比熱容和熱膨脹特性)等.這樣,學生就不僅僅知道了“是什么”、“怎么做”,還能領悟“為什么”.于是,教學的價值就會更深刻、更豐滿,更有利于科學素養目標的達成.在教學實踐中,如何統籌考慮基本知識、技能與基本思想、方法的落實,可研究且必須研究的空間很大.

圖1 根據電流熱效應設計的實驗

3 擁擠的教學

缺乏整體統籌的教學,可能造成“短路的教學”和“短缺的教學”,也可能造成“擁擠的教學”.具體情況很多,這里主要談教材的處理.

教材有自身的文本特點,內容的呈現不可能完全與課時一一對應,需要根據教學實際做適當的切割、分解.現在倡導“用教材教”,這就是一個最基本的方面.

例如“探究凸透鏡成像規律”.這個課題在“光的折射”主題下,通常教材的分節是:

(1)光的折射(包括現象、折射規律等);

(2)透鏡(包括類型,焦點、焦距,對光的作用特點等);

(3)探究凸透鏡成像規律(通過實驗發現成像特點及其對應的條件);

(4)相關應用(包括眼睛、眼鏡、照相機等).

“探究凸透鏡成像規律”是以一個教學單元呈現的,但如果按1課時來處理就比較糾結,因為其中包含一個耗時較長的關鍵點——尋找清晰的像.尤其是用蠟燭做實驗,除了要細心調節外,更重要的是要有辨別是否清晰的經驗,而此前并沒有這樣的基礎.于是,我們觀察到兩種課堂現象:一是學生為尋找清晰的像而反復折騰,不少學生忙到快下課還未能找到清晰的像,至于獲得數據、發現規律就談不上了;二是教師知道時間緊,不斷催促學生“趕路”,結果所獲得的并不是清晰像的數據,分析數據時十分尷尬,當然也無法得到真正的成像規律.實踐證明,“探究凸透鏡成像規律”需要切開.怎么切?不是簡單地對半切成兩個課時,而是要構成具有相對獨立功能又密切聯系的兩個過程.比如,第1課時以“觀察凸透鏡成像”為主題,以“尋找清晰的像”為目標,解決實驗安裝、調節等操作技能問題,并初步了解到成像的幾種情況.這樣,第2課時的基本操作就比較順利,且能意識到按成像的幾種情況進行測量,并有足夠的時間進行數據分析,從而比較從容地獲得凸透鏡成像的規律.

以“測量電阻”為例說到“時間不夠”的現象,其實是由于過往的“教學短缺”造成了當下的“教學擁擠”,從整體統籌的角度說,就是“不要先欠債再還債”(只欠不還更糟糕).“探究凸透鏡成像規律”的教學擁擠是由活動本身的復雜性決定的,統籌的辦法是切割分解.現在,再以蘇科版教材第十四章第4節“歐姆定律的應用”為例,進一步說明統籌的方法策略.

該節教材安排了兩項內容:一是“測量電阻”;二是“推導串聯電路的總電阻”.用1個課時還是用2個課時?這需要根據教學實際來判斷.假定過往的教學存在短缺,那么必然要切割分解.如果過往的教學不存在短缺,但由于是兩項內容,會不會造成教學擁擠?仍然需要統籌考慮,具體說明如下.

“測量電阻”是實驗操作,不少教師按通常“套路”行事:設計方案、選擇器材、畫電路圖、講注意點……一步不讓.結果是操作匆匆忙忙,“推導串聯電路的總電阻”草草收兵,甚至“且聽下回分解”.

其實,如果認真研究教材,就會發現教材已為我們的教學做了統籌考慮.此前的一節是“歐姆定律”,該節最后有這樣的例題.

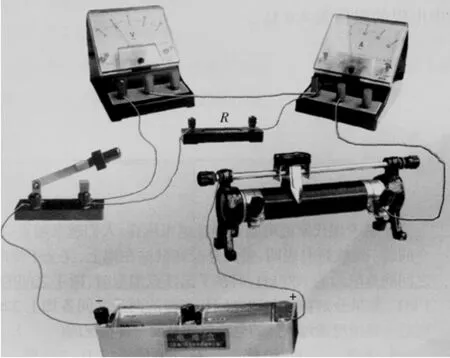

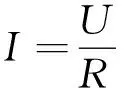

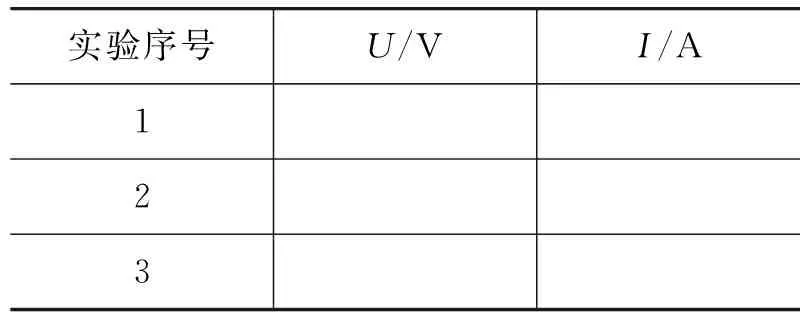

【例1】圖2是學生小明在探究電流、電壓、電阻間的定量關系時所用的電路,表格中是實驗時記錄的部分數據,請你幫他算一算,電路中所用電阻R的阻值是多大?

圖2 探究電流、電壓、電阻間的定量關系的電路

表1 實驗記錄

如果這道例題在此前的教學中認真落實,那么在進行“測量電阻”的實驗時,是不是就無須按通常“套路”行事,很快進入操作程序呢!這樣既體現了教學的整體聯系,又避免了簡單重復的“窩工”現象.

4 結語

教學可以說是一個系統工程,它包括許多環節,教師必須考慮各個環節的整體效應,從整體上把握和處理各個環節,高屋建瓴,統籌決策.

作為教師,整體統籌是備課的功夫,它涉及到方方面面.對教師確實是考驗綜合素質,反映個人功力,彰顯教學智慧,值得我們每位一線教師去用心研究、實踐和反思,不斷有新的突破,創造新的業績.