系統教學法在中學物理課堂教學設計中的應用*①

劉維寧

(泗陽致遠中學 江蘇 宿遷 223700)

系統教學法一個重要特點是注重信息系統.根據美國心理學家R·M·加涅對學習活動的解釋,學生的學習過程可分為動機、了解、獲得、保持、回憶、概括、作業和反饋8個階段,這些階段分別是以學生在學習中所發生的心理活動過程為依據,對應的8種心理過程分別為期待、注意、編碼、儲存、檢索、遷移、反應和強化.從學習動機的確立到學習結果的反饋,就是從學習愿望的產生到學習愿望的滿足,這也是學生掌握知識、形成技能和發展能力的過程.因此,中學物理課堂教學設計應該遵循這一規律,以物理理論為基礎,綜合考慮教學理論和學習心理學思想,根據學生的認知結構,對教學的目標、內容、組織形式、方法和需要使用的教學手段做系統策劃;以學生為中心,把教學活動看作是一個完整的信息傳輸系統,系統中的每一個階段都為學生安排外部情境,以支持他們每一階段的學習,讓學生成為信息加工的主體、知識意義上的主動建構者,而教師則做建構的指導者、幫助者和促進者.

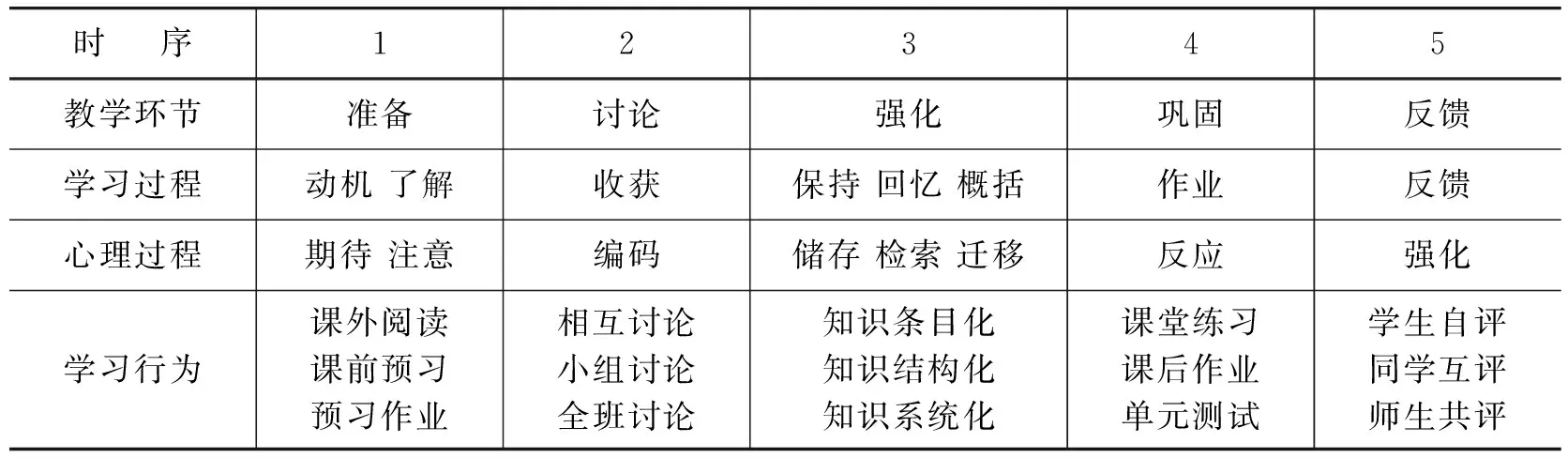

根據教學實踐,筆者把加涅所說的8個學習階段歸納為教學過程的5個環節,即準備、討論、強化、鞏固和反饋.每個環節都有與之對應的心理過程和學習行為,如表1.

表1 教學環節設置

現以人教版高中《物理·必修2》第五章第1節“曲線運動”教學設計為例,對5個教學環節設計進行分析、探討.

加涅認為,教學設計的最佳途徑,是根據所期望的目標來安排教學工作,因為教學是為了達到特定的教育目標.本節課的教學目標為:

(1)知道什么是曲線運動;

(2)知道曲線運動中的速度方向,理解曲線運動是一種變速運動;

(3)知道物體做曲線運動的條件,了解牛頓定律對此條件的解釋;

(4)體驗曲線運動速度方向的探究過程,領略曲線運動知識與日常生活的緊密聯系.

1 準備環節

學生在學習曲線運動之前,通過對生活現象的觀察,建立物體做曲線運動的圖景;通過閱讀教材,配合復習和預習作業,鞏固直線運動等知識,并對曲線運動知識有一個初步的了解,從而確定學習方向,改善認知先決情感條件,即知道學什么,了解怎么學,明白怎樣學好.在這一過程中產生的問題將引起他們對即將學習內容的興趣,從而激發他們的學習動機,促進他們主動進入有意義的學習狀態.

1.1 課前準備

(1)觀察身邊各種運動物體(如自行車)的運動軌跡并與直線運動比較后進行分類匯總.

(2)閱讀教材.觀察課本中第2頁圖5.1-1和圖5.1-2后思考:砂輪打磨下來的熾熱微粒、飛出去的鏈球,它們沿著什么方向飛出?

(3)復習.什么是直線運動?物體做直線運動的條件是什么?

1.2 課堂準備

(1)觀看視頻.扔出去的鉛球、踢出去的足球、繞地球飛行的人造衛星.

(2)觀察實驗.斜拋出去的粉筆頭.說出它們的運動軌跡特征.

2 討論環節

學生對曲線運動有了感性的結論之后,還需要進行深入思考和討論,對新獲得的刺激進行知覺編碼后存儲在短時記憶中,然后再把它們編碼加工后轉入長時記憶系統.對有關曲線運動的圖、表、文字、影像或實驗現象的觀察和討論,不僅可以實現學生對曲線運動的充分認識,促進其認知結構發生“同化”,獲得曲線運動的速度方向和物體做曲線運動條件的結論,還能使他們明白,一個科學結論的形成并不是草率得出,而是需要通過收集信息和分析、處理信息,然后才能得到.平等、民主的討論環境,不僅可以拓展學生的思維空間,還可以有效促進學生情感、態度和人格的健康發展.

2.1 曲線運動速度的方向

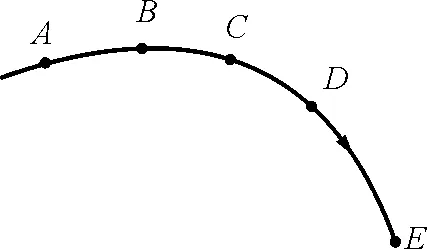

(1)小組討論:思考題1,一物體沿圖1所示軌跡做曲線運動,猜想在A,B,C,D各點的速度方向,記下討論結果以備驗證.

圖1

(2)觀察演示實驗:課本第2頁,注意小球在A,B點離開軌道后的墨跡.(提示:墨跡記錄了小球在該點的運動方向)

小組討論:小球離開軌道后的運動方向與軌道(曲線)有什么關系?

(3)觀察演示實驗:模擬雨傘快速旋轉時水珠在白紙上留下的痕跡.

小組討論:水珠飛出方向與其在雨傘上做圓周運動有什么關系?

(4)教師講解曲線切線的概念.

(5)學生展示對實驗思考題的討論結果,獲得結論:

1)質點在某一點的速度,沿曲線在這一點的切線方向;

2)曲線運動是變速運動.

(6)全班討論:思考題1,學生將正確答案與自己原來的答案進行對照并修正.

2.2 物體做曲線運動的條件

(1)小組討論:思考題2,做曲線運動的物體受力有何特點(可猜想)?記下討論結果以備驗證.

(2)觀察演示實驗:課本第3頁.

小組討論:小球在沒有磁鐵和有磁鐵的不同情況下運動軌跡有何區別?原因是什么?

(3)學生探究實驗:利用演示實驗裝置,如何使小球做加速直線運動?如何使小球做減速直線運動?

小組討論:只要有磁鐵在小球附近,小球就一定做曲線運動嗎?

(4)學生展示對實驗思考題的討論結果,獲得結論.當物體所受合力的方向與它的速度方向不在同一條直線上時,物體做曲線運動.

(5)全班討論:思考題2,學生將正確答案與自己原來的答案進行對照并修正.

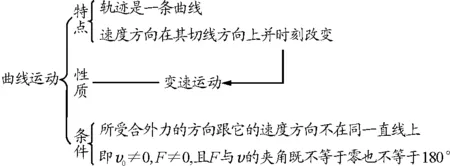

3 強化環節

對曲線運動的速度方向、物體做曲線運動的條件等相關內容進行概括、提煉,形成知識結構,使之條目化、系統化、聯系化,使學生對所學知識一目了然,在頭腦中留下簡潔、清晰的結論,方便學生對這些知識的系統記憶和復習鞏固.同時,也有利于發展學生形成良好認知結構能力、概括和表達能力.強記訓練還可以使教師的外在強化刺激逐漸轉變為學生“自我肯定”的內強化刺激,培養學生的自信心理品質.

3.1 學生總結

(1)找出重點內容.

(2)列出知識的框架圖.

3.2 教師總結

3.3 強記訓練

知識運用.如圖2所示是標槍運動路線的示意圖,請回答下面問題:

(1)說出它在各點的速度方向;

(2)標槍在各點的受力方向(不計空氣阻力);

(3)說明標槍的運動軌跡為什么是曲線;

(4)從作出的圖2中可看出,力的方向總是指向軌跡彎曲的內側,這是一條規律嗎?

圖2

4 鞏固環節

課堂練習是教師及時發現學生學習問題的一種機會,通過練習,師生雙方都能及時獲得反饋信息,發現錯誤,從而制定補救措施,調整教學方案.課堂練習設計科學,可以提高學生的記憶效率,減輕課外作業負擔;還可以增加教學信息反饋渠道,促進教學過程的進一步優化.

課堂練習:

【例1】關于曲線運動,下列判斷正確的是

A.曲線運動的速度大小可能不變

B.曲線運動的速度方向可能不變

C.曲線運動的速度可能不變

D.曲線運動可能是勻變速運動

【例2】關于曲線運動的條件,以下說法正確的是

A.物體受變力作用才可能做曲線運動

B.物體受恒力作用也可能做曲線運動

C.物體所受合力為零不可能做曲線運動

D.物體只要受到合外力就一定做曲線運動

【例3】一物體在幾個恒力作用下平衡,現突然撤去其中一個力,則該物體的運動情況可能是

A.做勻加速直線運動

B.做勻減速直線運動

C.做曲線運動

D.做勻速直線運動

課后體驗:做一個顯示拋體運動速度方向的“飛鏢”.

(1)觀察在空中速度方向的變化;

(2)觀察飛鏢插入泥土時的入射角.

課后練習:(略)

5 反饋環節

反饋存在于教學的整個流程中,師生通過捕捉教和學的效果、信息,并及時與教學目標比較,發現差距,找出原因,制定措施,調整行為,使行為效果接近學習目標.

同學之間、學習小組、教師對課堂練習和課后練習進行評價,對練習中出現的問題給予糾正,對有關知識進行再強化,可以幫助學生逐漸提高自我反饋和調整能力,養成自我評價和自我教育的好習慣.

本節課圍繞教學目標,運用系統教學法設計教學流程,學生的動眼、動手和動腦能力得到充分發揮,從練習批改情況看,90%以上的學生不僅理解了相關知識的物理意義,而且較為深刻地掌握了曲線運動速度方向、物體做曲線運動條件等重要知識點,課堂練習準確率88%,課后練習準確率96%.

參考文獻

1 (美)R·M·加涅著. 王小明,等譯. 教學設計原理. 上海:華東師范大學出版社,2007