物理課堂教學問題有效設計

——以“摩擦力”的教學為例

周 剛

(江陰市長涇中學 江蘇 無錫 214400)

王鶴新

(江陰市第一中學 江蘇 無錫 214400)

在當前“生命課堂”理論與實踐的研究中,對探究性學習、自主性學習和合作性學習的關注,促使教師的角色從課堂教學的主導者變成引導者,同時在課堂教學這個有限的時空中要完成對一個物理知識的探究,教師的引導必不可少,教學問題依然是課堂教學的核心.因此,問題的設置成功與否是教學成敗的關鍵所在.那么如何有效地進行問題設計呢?筆者結合“摩擦力”教學談一點個人想法.

1 問題設計應體現針對性

針對性在這里有兩層含義:一是針對教材上每一章節的重、難點,在要害上落題,在疑難處發問;二是針對學生的實際進行提問,特別是學生難以把握和理解的疑點來設計問題,做到有的放矢,以達到重點的突出和難點的突破.

圖1

解析:物塊A相對于圓柱體有兩個分運動,一個是在水平方向上,其速度的大小v1=ωr=20×0.2=4 m/s,另一個是在豎直方向上,其速度大小v2=3 m/s.而物塊A所受圓柱體的滑動摩擦力Ff方向與它相對于圓柱體的運動方向相反,物塊A相對于圓柱體的速度及物塊A在接觸處豎直切平面內的受力情況如圖2所示,根據平衡條件

易得F=50 N

圖2

設計意圖:針對學生對于“與相對運動方向相反”的理解停留在“與物體相對于地面的運動方向相反”的層面,通過例1,才能從根本上糾正學生的前概念“認為物塊A所受圓柱體的滑動摩擦力Ff方向與它相對于地面的運動方向相反而豎直向上”,從而改善學生原有的認知結構.

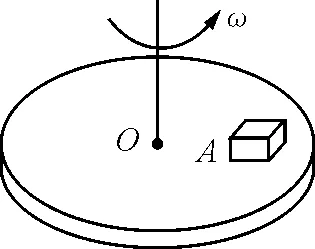

【例2】如圖3所示,一圓盤可繞通過圓盤中心O且垂直于盤面的豎直軸轉動.在圓盤距離中心O為R處放置一質量為m的小木塊A,它隨圓盤一起以角速度ω做勻速圓周運動,試分析木塊A所受摩擦力情況.

圖3

解析:A所受靜摩擦力方向與“相對于圓盤的運動趨勢方向沿半徑方向向外”相反,指向圓心,但學生對此作出正確的判斷需要一定的能力要求.換個思路:從牛頓第二定律入手,靜摩擦力完全提供A作勻速圓周運動的向心力,大小f靜=mω2R,方向指向圓心,學生容易接受得多,當然這也是一種處理靜摩擦力的重要思維方法.

設計意圖:針對學生對于“與相對運動趨勢方向相反”停留在“與物體相對于地面的運動趨勢方向相反”的層面,通過例2,才能從根本上糾正學生的前概念“認為物塊A所受圓盤靜摩擦力Ff的方向與相對于地面的運動趨勢相反的切線方向”,從而改善學生原有的認知結構.

2 問題設計應體現層次性

新課程要求教學應面向全體學生,關注每個學生的發展,因此,課堂例題的設計要滿足不同層次學生的學習需要,遇到重、難點問題時,應從學生的認知規律以及實際出發,由淺入深地設計問題,層層遞進,環環相扣,這樣可使學生獲得成功感,充分調動每位學生的積極性,增加自信心.

【例3】如圖4(a)所示,一質量為m的物體恰能在傾角為θ的斜面體上沿斜面勻速下滑,斜面體M在水平面上始終處于靜止狀態.

問題1:此時斜面M是否受到地面對它的摩擦力作用,并說明理由.

問題2:在此基礎上,若對m再施加一個如圖4(b)所示沿斜面向下的推力F,使物體加速下滑,此時斜面M是否受到地面對它的摩擦力作用,并說明理由.

問題3:若對m施加一個如圖4(c)所示的推力F,使物體加速下滑,此時斜面M是否受到地面對它的摩擦力作用,并說明理由.

問題4:對m施加任何一個方向的力F(哪怕是使m減速),此時斜面M是否受到地面對它的摩擦力作用,并說明理由.

圖4

設計意圖:通過如圖4(a)所示的經典模型設計一個母問題,由此加以變換形成很多子問題,以利于學生的理解、遷移和應用.如果直接出現問題3或者問題4,不做前面幾個問題的鋪墊,學生會感到很難理解,而通過逐一解決前面幾個問題,再來解決問題4,則顯得水到渠成,同時也很好地關注了全體學生的發展.

3 問題設計應體現開放性

以往的試題多為封閉型試題,答案往往是唯一的、固定的.這樣雖便于統一閱卷評分,有利于甄別與選拔,卻使得學生在學習時死板僵化地記憶知識,在問題的枝節上循規蹈矩,進而導致其思維被束縛,創造性被壓抑.

靈活運用已學過的物理理論、實驗方法和實驗儀器,設計簡單的“測定滑動摩擦因數μ”實驗方案.

設計意圖:通過設計開放性的問題來幫助學生克服思維定勢,促進其思維的多向性、靈活性和獨特性;促進學生的全面發展;引導物理教學向注重探究式教學和探究能力的培養方面發展,對深入貫徹落實新課程目標具有積極的推動作用.當然在2011年全國高考中,山東卷與重慶卷均出現了探究性實驗“測定滑動摩擦因數”.

4 問題設計應注重數理結合

在應用物理知識解決實際問題時,一般或多或少運用到數學運算進行推理,而且處理的問題愈高深,應用的數學也愈多.所以能熟練地運用數學處理物理問題,是學好物理的必要條件.近年來高考對考查學生應用數學處理物理問題的能力要求也十分明確:即要求學生能根據具體問題列出物理量之間的關系式,進行推導和求解,并根據結果得出物理結論;必要時能運用幾何圖形、函數圖像、導數、積分等進行表達、分析和處理問題.應用數學處理物理問題,既要重視定量運算,也要重視定性和半定量的分析和推理.

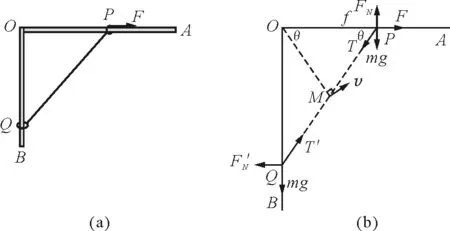

【例4】如圖5(a)所示,一個直角支架AOB,AO水平放置,表面粗糙,OB豎直向下,表面光滑,AO上套有小環P,OB上套有小環Q,兩環的質量均為m,兩環間由一根質量不計、不可伸長的細繩相連,用水平向右的作用力F使小環P勻速向右平動.在平動過程中,AO對小環P的支持力N及滑動摩擦力f的變化情況如何?

圖5

解析:P,Q連接體任意時刻在沿繩方向速度相等.如圖5(b)所示,設∠OPQ=θ,則

vPcosθ=vQsinθvQ=vPcotθ

在P向右勻速運動、Q向上運動的過程中.θ減小、因vP定值,所以vQ增大,使得Q加速上升.利用vQ=vPcotθ等式兩邊分別對t求導得

式中負號表示方向, 所以等式可以簡化為

θ減小、aQ增大,所以Q在豎直方向上做加速度增大的加速運動.

利用系統牛頓第二定律在豎直方向上

N-2mg=maQaQ變大→N變大

f=μNN變大→f變大

所以N變大,f變大.

設計意圖:

(1)凸顯與高考題“用水平向右的力F緩慢拉動小環P”的差異,幫助學生克服解題過程中思維定勢的干擾,明確“型同神異,天壤之別”.

(2)蘇教版高中教材《數學·選修2-2》中的“導數及其應用”已列入高中數學教學大綱,成為高考必考內容之一.因此在數學需求的鋪墊下,在物理教學中滲透、并明確提出導數的概念已經符合學生的認知規律,反過來可以更好地為學生理解物理概念、規律服務,拓寬學生的視野,對高考考查學生應用數學處理物理問題的能力作出了很好的回應,凸顯了數學在高中物理中的重要性.

5 問題設計應貼近生活

問題設計應關注科學技術的主要成就和發展趨勢以及物理學對經濟、社會發展的影響,能嘗試運用有關的物理知識和技能解釋一些自然現象和生活中的問題,嘗試運用物理原理和方法解決一些與生產和生活相關的實際問題,培養學生將物理知識應用于生活和生產實踐的意識,勇于探究與日常生活有關的物理學問題.

例如有一位教師在講授“力的平衡”時,引導學生分析靜止于粗糙斜面上的物體保持靜止的條件后,設計了這樣的問題情境:用漏斗將建筑用的砂子緩慢地倒到木板上.實驗發現,木板上的砂子呈一個椎體形狀,且即使木板上的砂子質量在增加,但砂堆的傾角保持不變.這是具有濃厚生活色彩的問題情境.教師設問:砂堆的傾角為什么保持不變?這個傾角由什么因素決定?通過這種問題情境讓學生認識與理解滑動摩擦因數,進而認識摩擦角的概念,其效果是不言而喻的.

設計意圖:實施有效的生活化教學,引導學生“從生活走向物理,從物理走向社會”.學習物理一定要從實際中來,到實際中去,切實做到理論聯系實際.只有將學生已有的生活體驗與物理問題緊密聯系起來,才能使學生感到物理是親切、實在、有用的,從而用心去學好物理、用好物理,為將來走向社會服務社會打好基礎.

6 問題設計應體現升華性

科學知識的增長永遠始于問題,終于問題——越來越深化的問題,越來越觸發新問題的問題.問題—解決—新問題—再解決……這也是現代課堂的一種基本特征,學生的思維能力正是在這種螺旋式的過程中得以有效提升.在教學過程中,應有目的地進行拓展性的問題設計,使問題升華,促進學生進一步深入探究.

【例5】把一重為G的物體,用一個水平的推力F=kt(k為恒量)壓在豎直的足夠高的平整墻上[如圖6(a)所示],從t=0開始物體所受摩擦力f隨t的變化關系是圖6(b)中的哪一幅.

圖6

解析:很多學生容易犯的錯誤就是認為當滑動摩擦力增大到等于重力時,物體就靜止了,滑動摩擦力變為靜摩擦力,大小等于重力,從而誤選D,而實際上物體仍會繼續向下減速,滑動摩擦力繼續增大,直至物體靜止,突變為靜摩擦力等于重力,故正確答案選B.到這里,其實本題已經能夠達到較好的訓練目的.

但是仔細推敲選項B的圖線畫的比例是不合理的,從命題的角度看,此為美中不足之處.因此教師還可以進行拓展性的問題設計:怎樣畫圖才是合理的呢?加速和減速的時間相等嗎?最大滑動摩擦力的大小與重力G之間有定量的關系嗎?這些問題設計可進一步促進學生的深入探究,分析如下.

圖7

設計意圖:拓展性的問題“圖線比例”看似無疑、實則有疑的問題,往往都是比較高級的問題,“于不疑處有疑,方是進矣”.這類問題對于培養學生思維的批判性是十分有益的,因為學習的過程就是不斷解疑、又不斷生疑的過程.在柳岸花明的時刻,又出現山重水復的狀態,對激發學生的質疑意識是必要的.

當然,問題設計可能還涉及到很多其他方面,如整體性、啟發性、趣味性、探究性等,在此不再一一列舉.總之,通過科學的、巧妙的問題設計,對于提高課堂教學質量是很有效的.

參考文獻

1 陳建偉.從微觀角度再談一個接觸面不可能同時存在靜摩擦力和滑動摩擦力.物理教師,2011(4)

2 張飛翔.高三物理課堂問題設計之管見.中學物理教學參考,2011(3)

3 尤建中.討論物理課堂教學中問題的有效性設置.物理教師,2011(5)