太原鐵路樞紐客運系統分工及布局研究

陳富強

(太原鐵路局總工辦,太原 030013)

1 問題提出

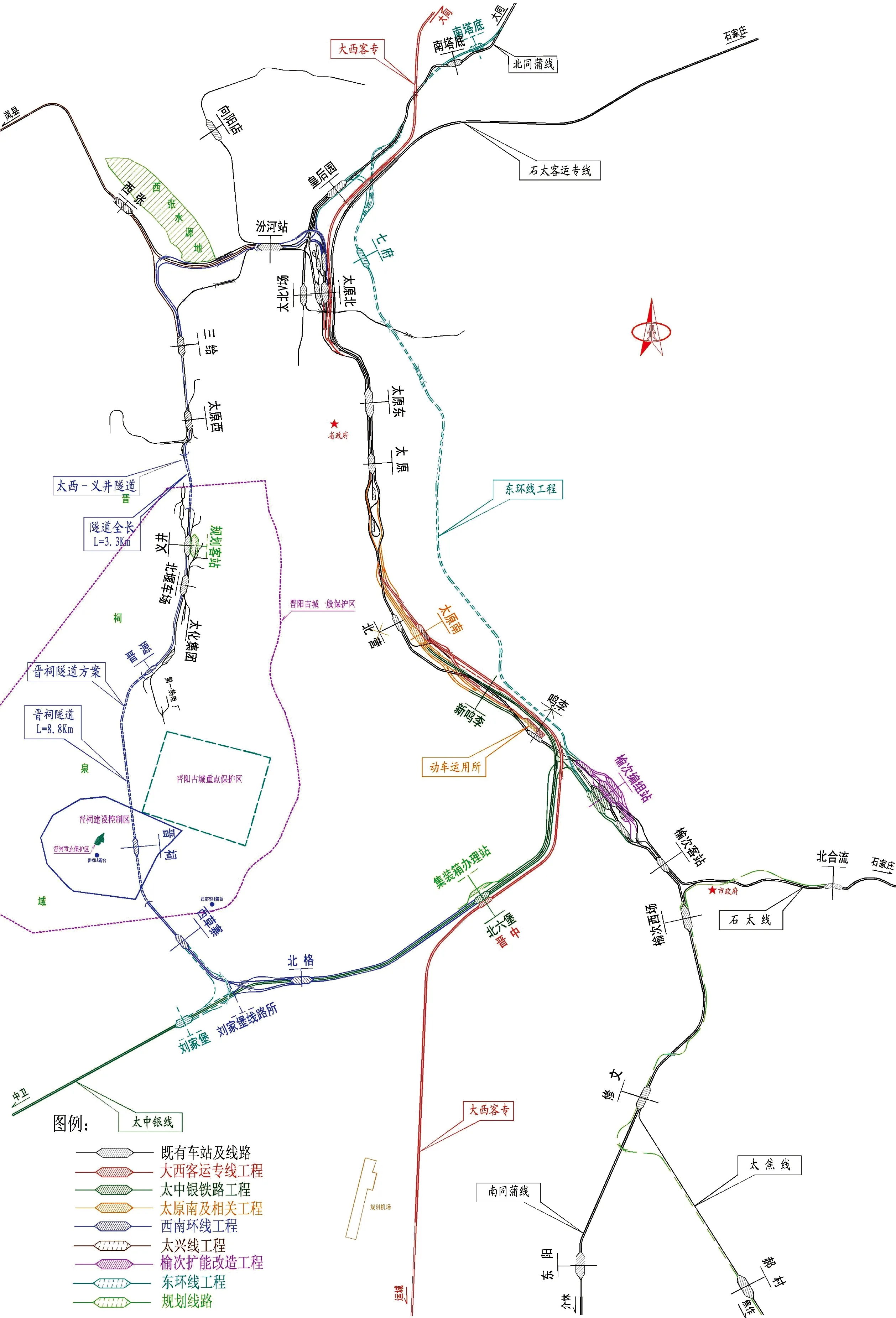

1.1 樞紐概況(圖1)

太原鐵路樞紐位于山西省中部,樞紐范圍含省會太原市及晉中市的榆次區。銜接既有南北同蒲線,既有石太、太焦、石太客運專線、太中銀6條干線,形成貫通南北的“一”字型樞紐。另外樞紐西北部還銜接有太古嵐鐵路、西山支線、上蘭村支線等多條支線鐵路,隨著在建的大西客運專線鐵路、太興鐵路引入樞紐,以及樞紐內在建的西南環線、規劃預留的東環線,太原樞紐最終構架為客內貨外的環形樞紐格局。樞紐內既有及規劃各類車站30個,其中太原站、太原南站(在建)為客運站,榆次、太原北為編組站,其余均為中間站。

1.2 樞紐客運系統存在問題

太原站現為太原樞紐主要客運站,車站共有到發線10條(含正線4條,其中1條臨靠站臺),到發線有效長度564~824 m,既有石太線下行正線(Ⅳ道)受平面條件及朝陽大街等建筑物控制未貫通。車站現有500 m×13 m×1.25 m基本站臺1座,500 m×12 m×1.25 m中間站臺2座,480 m×12 m×1.25 m中間站臺1座,各站臺上均設有無站臺柱雨棚,車站為高架候車室,有旅客出站地道和行包地道各1座。

太原樞紐2011年客運全部在太原站辦理,始發終到車57.5對,通過車22對,主要方向是石家莊方向占26.28%,其次是中衛銀川方向和南同蒲方向,分別占10.90%。太原站2011年旅客發送2 362萬人。特別是春運期間太原樞紐客運系統處于超負荷狀態,遠不能滿足旅客出行的需要。

圖1 太原鐵路樞紐總平面

隨著太原樞紐鐵路建設的推進,樞紐客運系統分工和布局需進行統一研究。

2 客運系統分工研究

2.1 客運作業量

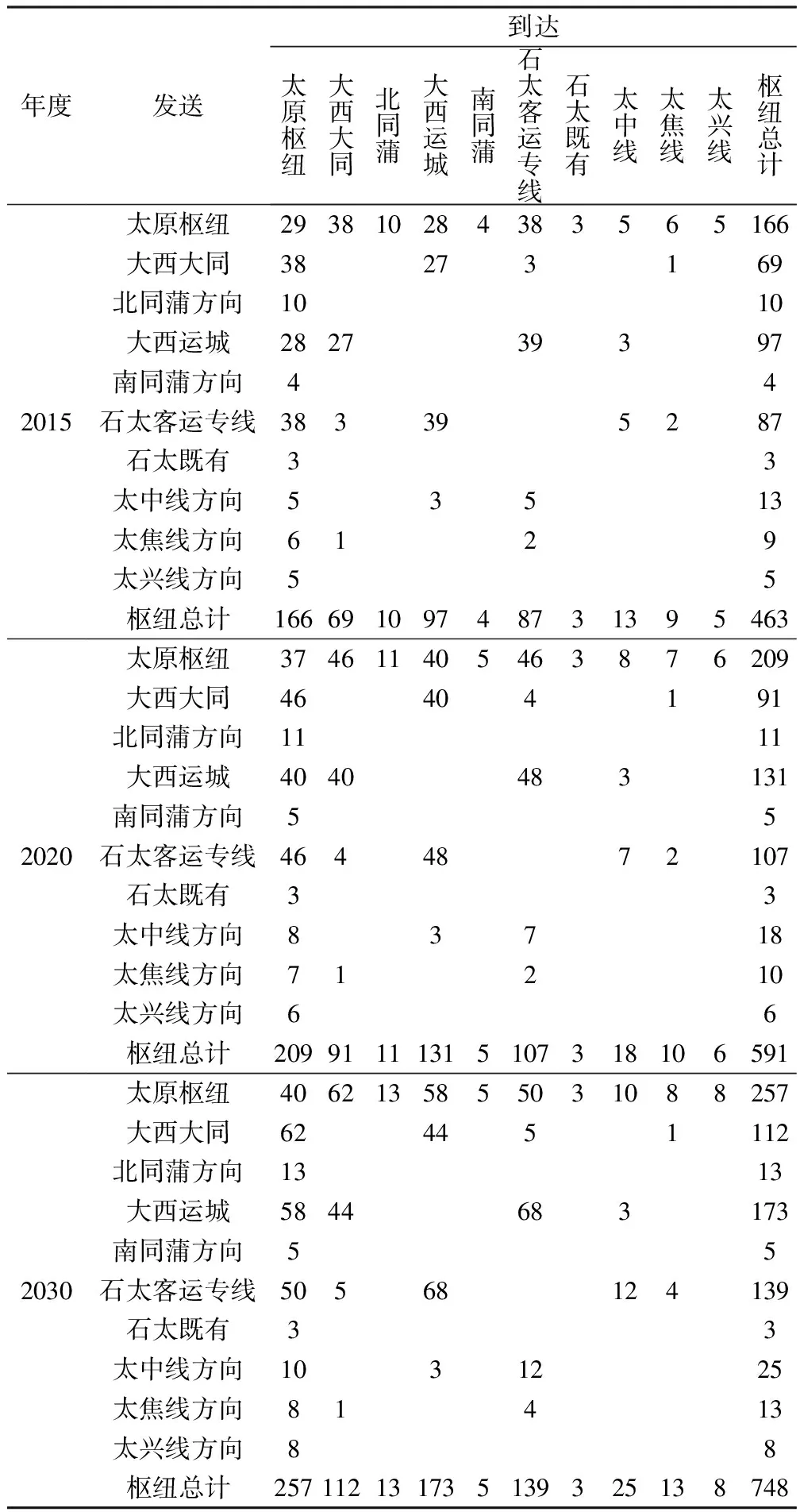

隨著石太客運專線、太中銀的建成通車,大西客運專線的引入、樞紐西南環線的建設以及相關路網的逐步完善,太原樞紐客流構成和總量將發生較大變化,預測樞紐各方向的客流密度見表1。綜合分析樞紐各方向客流生成特點,始發終到客流約占總客流的2/3,通過客流約占總客流的1/3。

表1 太原樞紐至各方向客流密度構成 萬人

根據預測的客流密度,結合客流特點、旅客需求、列車輸送能力、滿員率及客流波動系數等因素,以鐵路運輸企業效益及旅客出行效用滿足最大化為目標,分析計算確定旅客列車開行方案和旅客列車對數。太原樞紐各年度預測的樞紐旅客列車分方向對數見表2。

從表2可見,2015年辦理始發終到車166對,通過車80對;2020年辦理始發終到車209對,通過車105對;2030年辦理始發終到車257對,通過車137對。從車流特點來看,太原樞紐旅客列車以始發終到為主(占67%),通過為輔(占33%)。

2.2 客運站分工

太原市地處山西省境中央,太原盆地的北端,西、北、東三面環山,中、南部為河谷平原,汾河縱貫市區南北。太原市城市總體發展規劃為“南移西進,北展東擴”,而實際上東西北三面因山脈阻隔,可供拓展區域有限,按照太原市的地理方位和城市格局,南移成為太原發展的主要方向。將逐步形成“一區一廊雙軸”的空間結構體系。“一區”是指太原都市區中的太原市部分,包括太原市區、清徐縣、陽曲縣;“一廊”是太原市作為發揮國家級戰略功能、起到承東啟西的國家級、東西向交通走廊型軸帶,核心功能是聯系對接中西部、沿海地區等;“雙軸”主要是指太原市域內的城鎮經濟發展軸帶,包括大運(太原段)一級軸帶和太焦(太原段)二級軸帶。

表2 太原樞紐分方向旅客列車對數 對

客運站分工原則:一是結合城市發展規劃和旅客生成特點;二是盡量利用既有設備,符合客運站的功能定位;三是盡量減少機車、車底在樞紐內的走行距離;四是所有客運站的能力利用率相匹配;五是點線能力協調、交叉干擾少;六是提高鐵路服務頻率,盡量方便旅客乘車,緩解市政交通壓力。

根據太原樞紐銜接線路及兩客運站設備設施特點,客運系統合理分工為:太原站以辦理普速車作業為主,即樞紐環線、太興線、北同蒲、南同蒲、太焦線、既有石太線方向普速列車的始發終到作業在此站辦理;太原南站以辦理高速車作業為主,即石太客運專線、太中銀、大西客運專線方向動車組的始發終到作業在此站辦理。

通過車:為縮短大西客運專線鐵路大同方向至石太客運專線方向折角車在樞紐內走行距離,此部分通過車應在太原站辦理;同時,因大西客運專線運城方向至太中銀方向無聯絡線,且太原南站兩車場未連通,在太原南站無法折角,故此部分折角車需在太原站辦理作業。其他5個方向的折角車流,因太原站、太原南站和所有銜接方向都連通,原則上在2個車站都能辦理通過作業,重點需要考慮的是兩客運站能力適應性。

太原站2015年(2020年、2030年)辦理始發終到普速車57對(69對、77對),折角車6對(7對、8對),能力已經非常緊張,無法再承擔通過車作業。而太原南站2015年(2020年、2030年)辦理始發終到高速車109對(140對、180對),能力富裕很多,故樞紐內通過車(2015年77對,2020年98對,2030年129對)應在太原南站辦理作業,同時,太原站往南始發的普速車(2015年13對,2020年15對,2030年16對)和樞紐環線客車(2015年25對,2020年33對,2030年34對)亦可在太原南站辦理作業,以方便旅客乘車。

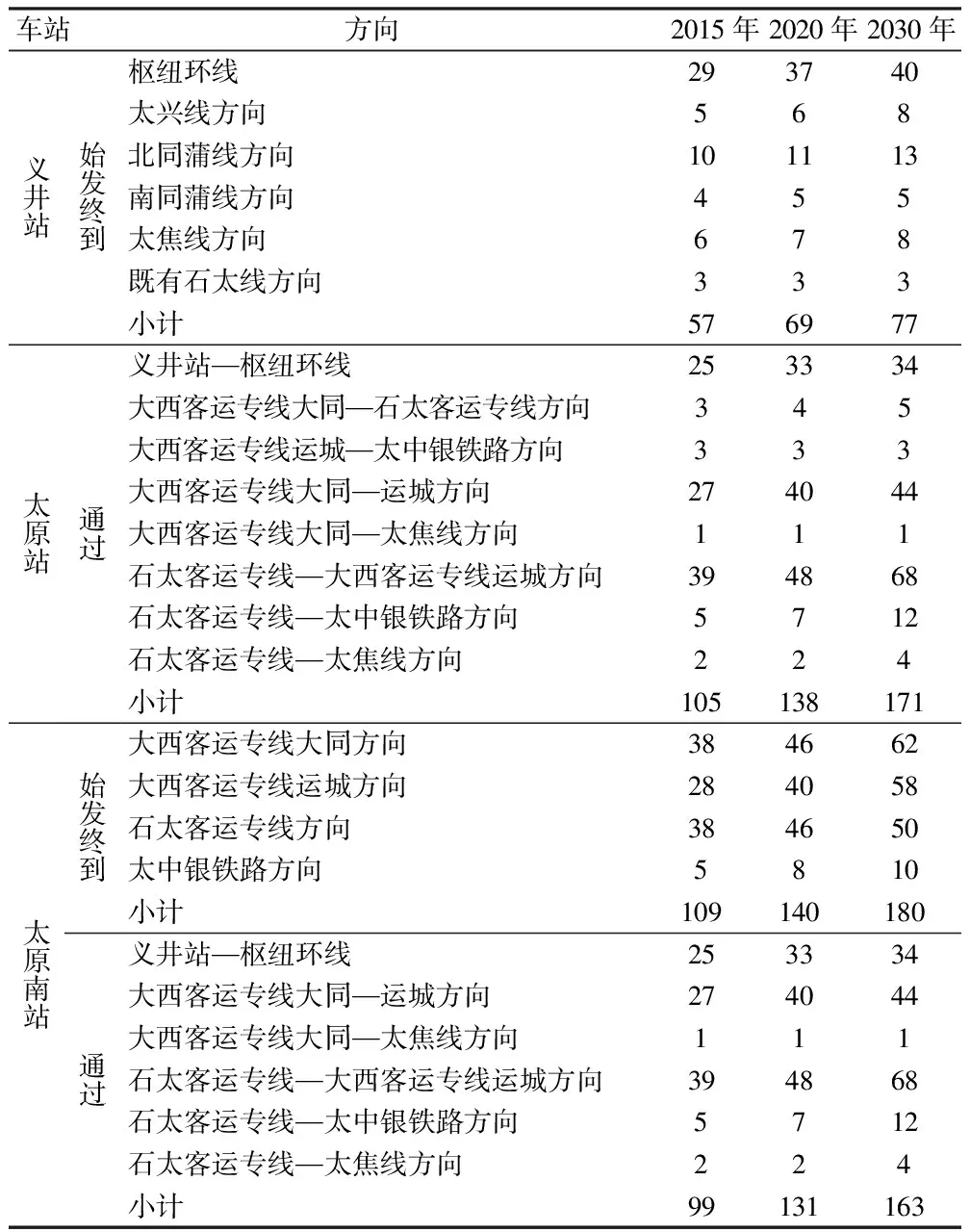

兩客運站分工方案見表3。

3 客運系統布局研究

3.1 問題分析

根據分工,太原站2015年(2020年、2030年)辦理始發終到普速車57對(69對、77對),折角車6對(7對、8對),至2020年能力已經飽和,2030年作業將更加緊張,遠期需要擴能改造或分流,以緩解車站能力緊張問題。

根據上述分工,受太原站能力控制,樞紐內幾乎所有的通過車(2015年77對,2020年101對,2030年129對)均只能在太原南站辦理作業,以及太原南站往大西客運專線鐵路大同方向、石太客運專線方向的始發終到車(2015年76對,2020年92對,2030年112對),都須在太原站直接通過,無法停車,從而大大降低了鐵路的服務頻率,而太原站至太原南站間距離為8 km多,北部居民去太原南站乘車非常不便,若能增加太原站旅客列車停車數量,提高服務頻率,將更加方便旅客乘車,緩解市政交通壓力。

表3 太原樞紐客運作業分工 對

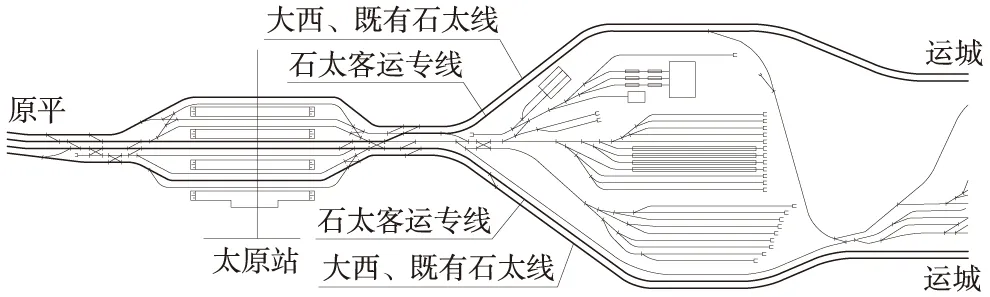

受既有線兩側拆遷控制,大西客運專線鐵路引入樞紐在太原北站和太原南站之間未貫通,K222+700~K234+100 段落利用既有石太線,為四線區間,能力比較緊張,而石太客運專線在太原站為中穿既有石太線,同時在車站南咽喉又外包客技站和機務段,由此,太原站始發終到客車的機車、車底出入必將與石太客運專線方向列車產生敵對交叉。從客運分工方面緩解交叉的辦法,是將石太客運專線方向始發終到客車改在太原站辦理,但太原站能力緊張,又無法承擔此作業,而且太原站至動車運用所距離較遠,動車車底出入走行將使四線區間能力更加緊張。太原站平面示意見圖2。

圖2 太原站平面示意

3.2 優化建議

對于太原樞紐客運系統存在的不足,初步研究如下3個解決方案。

Ⅰ方案是對太原站進行擴能改造,既可緩解普速系統能力緊張問題,又能增加樞紐通過車在太原站停車作業條件,從而提高鐵路服務頻率。但該方案未解決太原站南咽喉敵對交叉問題,而且太原站位于市區內,鐵路兩側建筑物林立,控制因素很多,無進一步改擴建條件。

Ⅱ方案是修建連通太原南站和普速客技站、機務段的走行線,將樞紐部分普速始發終到車改到太原南站辦理作業,從而緩解太原站能力緊張問題。但此方案未有效解決太原站南咽喉敵對交叉問題,而且太原站仍然沒有能力辦理通過車作業,鐵路服務頻率并未提高。此外,太原南站遠期能力已經基本飽和,無力承擔太多普速車的始發終到作業。

Ⅲ方案是新建樞紐第三客站,辦理樞紐普速車的始發終到作業,太原站只辦理高、普速車的通過作業,如此,太原站南咽喉敵對交叉問題徹底解決,規模緊張問題得到有效緩解,有足夠能力辦理客車通過作業,從而提高了鐵路服務頻率。

經過綜合研究,上述3個方案中,III方案比較可行,即太原樞紐適時建設第三客站,不但能緩解普速系統能力緊張問題,還能切實有效地解決太原站南咽喉敵對交叉問題,更有意義的是可以提高鐵路服務頻率,提升鐵路服務功能,方便居民出行,緩解城市交通壓力。

結合樞紐總圖特點,太原站和太原南站均位于客運主軸上,致使作業相互交叉干擾,故第三客站宜在西南環線上選擇比較合理。經過分析,義井站站前廣場正對長風街,與城市交通配合好,同時可以帶動汾河以西城市發展,提升晉祠等旅游經濟,適合作為樞紐第三客站。因樞紐內2020年(2030年)始發終到普速車為69對(77對),故建議義井站規模為6臺10線,同時設必要的機務、車輛設備(可搬遷利用太原站既有設備)。

至于義井站具體開站時機,需待大西客運專線、太興線、西南環線等鐵路開通運營后,結合樞紐內實際客運作業量,環線市郊列車開行方案等,以及太原站南咽喉能力適應性等綜合確定。

3.3 分工調整

遠期義井站建成后,3個客站的分工方案如下。

義井站:作為樞紐內普速站,只辦理樞紐環線和各銜接方向普速列車的始發終到作業;

太原南站:作為樞紐內高普速客運站,主要辦理樞紐內所有銜接方向高速車的始發終到作業,樞紐環線及各方向高、普速車的通過作業;

太原站:作為樞紐內的高普速客運站,除辦理樞紐環線客車通過作業,大西客運專線大同方向至石太客運專線方向、大西客運專線運城方向至太中銀鐵路方向折角車外,還可辦理樞紐各方向高、普速車的通過作業,在能力許可情況下,還可辦理部分經太原南站往北始發(大同、石太客運專線方向)的高速車通過作業。

具體客運分工方案見表4。

表4 太原樞紐客運作業分工 列

3.4 適時建設太原第三客站

建設第三客站—義井站,可彌補太原鐵路樞紐客運系統存在的不足,提高服務頻率,提升鐵路服務功能,居民出行更加方便快捷,并且有效緩解市政交通壓力,帶動城市西部和旅游經濟帶發展。另外,從樞紐格局看,義井站的建設開通,必將進一步提升西南環線在樞紐內的地位和作用,太原樞紐作為環形樞紐的格局更加突出和清晰、明朗。應適時建設太原第三客站義井站。

4 研究結論

經過對太原樞紐客運系統分工及布局的研究,得出如下結論。

4.1 合理調整作業分工,有效減少交叉,提升鐵路服務質量

太原樞紐現狀客運系統位于同一軸線上,致使作業相互交叉干擾,通過在西南環線上建設第三客站,調整作業分工,變不利因素為有利條件,不但解決了交叉

矛盾,提升了鐵路服務功能,而且使西南環線在樞紐內的地位和功能更加突出,太原樞紐環形樞紐的格局更加清晰、明朗。

4.2 合理調整鐵路客運站分工,有效提高鐵路服務頻率

對于省會級鐵路樞紐,因為城市空間較大,特別是當市政交通相對滯后時,通過合理調整鐵路客運站分工,有效提高鐵路服務頻率,提升鐵路服務功能,可大大方便旅客乘車,降低市政交通壓力,充分貫徹以人為本的宗旨,是類似樞紐客運系統研究的最佳選擇。

4.3 樞紐總圖需統籌考慮

隨著太原樞紐新建及改建項目,格局已發生了很大變化,目前項目建設時機相互交叉,缺少樞紐總圖統籌規劃,建議及時開展樞紐總圖修編工作,協調各項目建設,統一研究客貨運系統布局,適時建設太原第三客站—義井站。

參考文獻:

[1] 中華人民共和國鐵道部.GB50091—2006 鐵路車站及樞紐設計規范[S].北京:中國計劃出版社,2006.

[2] 中華人民共和國鐵道部.GB50090—2006 鐵路線路設計規范[S].北京:中國計劃出版社,2006.

[3] 鐵道第三勘察設計院集團有限公司.中國中鐵一院工程集團有限責任公司.大同至西安客運專線可行性研究[R].天津:2009.

[4] 鐵道第三勘察設計院集團有限公司.太原鐵路樞紐西南環線可行性研究[R].天津:2006.

[5] 鐵道第三勘察設計院集團有限公司.石家莊至太原客運專線可行性研究[R].天津:2004.

[6] 太原市規劃局.太原市城市總體規劃(2008—2020)[Z].太原:太原市規劃局,2009.