中國公眾應對氣候變化行動意愿影響因素分析——基于國內網民3489份的調查問卷

謝宏佐,陳 濤

(1.南京信息工程大學 氣候變化與公共政策研究院,江蘇 南京 210044;2.南京信息工程大學 中國制造業發展研究院,江蘇 南京 210044;3.南京信息工程大學 學生工作處,江蘇 南京 210044)

一、問題的提出

近一百年來,中國地表平均氣溫明顯增加,升溫幅度約為0.5-0.8℃[1],比同期全球地表氣溫年均升高幅度0.6℃±0.2℃略高[2]。全球氣候持續變暖嚴重威脅到人類的生存和健康,氣候變暖的原因除了自然因素影響以外,主要與人類活動中排放CO2的程度密切[3]。作為發展中的大國中國正處在快速工業化和城市化進程之中,環境污染與經濟增長之間產生了復雜的關聯[4],其中人均CO2的排放處于全球的73 位,但排放總量已居全球前列[5]。面對巨大減排壓力,我國政府非常關注和重視氣候變化相關研究。我國在氣候變化領域的國家級研究已近20年,對于氣候變化的相關研究也已經不僅僅局限于科學家們在科學層面上的探討,同時也引發了人們對于氣候變化帶來的有關政治、經濟以及倫理等社會科學領域問題的關注與思考。

科學家和管理者制定的一系列旨在提高人類適應能力和社區風險防范能力的各類戰略和計劃,其執行效果會因為公眾的感知差異而改變。制定上述戰略和計劃本身不僅僅是科學家和管理者的任務,也是普通公眾的任務,公眾對氣候變化的感知是制定相關適應策略的基石[6]。關于應對氣候變化策略,要發展有效的信息溝通渠道,也必須知曉溝通對象的感知情況[7-17]。

環境心理學把個體行為與所處環境之間相互影響的過程視為一個信息交換過程,包括刺激、感知、環境認知和行為等一系列內容組成[18]。感知是從環境中提取和接收信息的過程,而認知是在感知的基礎上形成的產物,是對環境的識別與理解。行為是在認知的基礎上所做出的選擇與行動。在人類響應氣候變化的過程中,需要研究人地互動,只有這樣才能使人類成功地適應氣候變化,即利用了氣候變化帶來的效益,限制其帶來的危害。

為了更好地推進應對氣候變化行動,采取更加有力的推動措施,南京信息工程大學《應對氣候變化研究報告》課題組在2011年3月-4月以中國天氣網①中國天氣網(http://www.weather.com.cn/)是中國氣象局面向社會和公眾、以公益性為基礎的氣象服務門戶網站。在國際氣象網站中排名第二,位列國內服務類網站之首。為問卷調查平臺,以中國國內網民為調查對象,開展了“中國公眾氣候變化認知狀況調查”,期望通過調查可以清晰地了解我國公眾對于氣候變化的認知狀況,以及公眾對于應對氣候變化的行動選擇及其影響因素,還有他們對國際社會和我國政府的行動期待,并在此基礎上提出了相應的政策建議。

國內外研究公眾應對氣候變化認知和行為的文獻比較多,而以全國范圍內公眾為調查對象的應對氣候變化認知和行為研究非常的少,定量和定性地指出公眾應對氣候變化行為的影響因素研究也寥寥無幾。鑒于以上的研究現狀,本文運用課題組獲取的全國范圍內網民3489 份有效調查問卷,從個人因素(性別、年齡、學歷等)、氣候變化總體認知以及氣候變化引起原因、影響、國際、國內行動認知六個方面研究國內公眾應對氣候變化行動意愿的影響因素:選取Binary Logistic 模型對其主要影響因素進行選擇排序,以獲得對國內公眾應對氣候變化行動意愿較大的影響因素,從而為政府部門合理制定相關節能減排政策以及做好應對氣候變化科普工作提供建議。

二、相關文獻綜述

20 世紀80年代,國際社會開始認識到氣候變化問題的嚴重性[1]。對于公眾應對氣候變化認知和行為相關研究,歐美、日本等發達國家在上世紀90年代中后期較早開展起來。Bostrom A et al.(1994)[19]、Kempton(1997)[20]、Bord R J et al.(1998)[21]等人認為美國、歐洲、日本公眾開始逐漸意識到并且關注全球氣候變化的影響,關注大范圍的減緩和適應全球變化的對策。莎柯塔·阿爾卡(2010)[22]描述了尼泊爾國內公眾對氣候變化的認知情況,認為尼泊爾公眾對氣候變化帶來的環境影響問題的理解程度與政府政策措施貫徹執行效果之間存在相關關系。

由于農業人口是氣候變化脆弱人群,國外學者們對農業人口應對氣候變化認知和行為的研究頗為重視。由于氣候變化的影響因素十分復雜,在世界各國表現出不一致的特征,所以,不同地區的農民對氣候變化影響的認識和氣候變化適應策略也各具特色[23]。

Grothoman and Patt(2005)[24]研究表明,贊比亞自給型農民能夠依據自己對氣候變化的季節性預測和對該預測結果可信度的判斷,做出合適的生產行為決策。Kurukulasuriya et al.(2006)[25]、Nhemachena and Hassan(2007)[26]、Bryan et al.(2009)[27]研究表明,在南非和埃塞俄比亞,很多農民在氣候發生變化的情況下并沒有采取任何措施,主要原因在于南非缺少信貸、政府支持以及肥沃土地的可獲得性存在障礙;埃塞俄比亞則在技術推廣、信貸和氣候信息的可獲得性方面存在障礙。Temesgen et al.(2009)[28]研究表明,埃塞俄比亞尼羅河盆地農民主要采取選擇性地種植作物品種、植樹、保護土壤、早晚耕作、灌溉等方式來適應當地氣候變化,其應對氣候變化的行動主要受教育程度、性別、年齡和氣候信息獲得性等因素的影響。Ole M,Cheikh M,Anette R,et al.(2009)[29]研究表明塞內加爾農民對氣候波動感知明顯,當地農民常將牲畜患病、作物產量減少等一系列負面影響歸咎于氣候原因,并通過轉變土地利用方式和生活策略來適應氣候變化。

Brondizio and Moran(2008)[30]研究指出受到是否經歷過氣候變化事件以及他們已有的文化認識對亞馬遜地區的農民應對氣候變化行動意愿有顯著影響。該地區農民對氣候變化的認知具有本地性,而不具有全球性,在適應性行為的選擇上,農民趨向于使用當地的方法。

Gibbons and Ramsden(2008)[31]和Wolfe et al.(2008)[32]研究認為在英國東部,適應氣候變化具有時空差異,因此,農民因地制宜、因時制宜地適應氣候變化非常重要。同時,適應氣候變化需要資金支持和農民(農場)間的相互支持。然而,農民適應氣候變化容易受到經濟條件的限制,這是因為他們適應氣候變化以減少其對家庭、社區的沖擊不是無成本或無風險的,適應性效果取決于農業生產的市場化程度、可獲得的資本量、環境預測是否及時準確等因素。

國內的公眾應對氣候變化認知和行為相關研究雖然起步較晚,但是研究對象不僅包括普通公眾,而且包括農業人口以及大學生等對氣候變化較為敏感的人群。

方修奇等(2003)[33]等對我國東北地區公眾感知和適應氣候變化的宏觀行為進行了實證研究,田青(2005)[34]通過問卷調查和訪談的方式對氣候變化感知進行了初步研究。周旗(2009)[6]通過問卷調查和實測數據對比的方式,揭示了關中地區公眾對當地氣溫和降水變化的感知差異。郁耀闖等(2011)[35]運用入戶訪談、問卷調查與實測數據對比的方法得出結論:從總體趨勢上看,陜北地區公眾對溫度、降水的感知與實測數據相對一致。在溫度、降水變率較大的時段,公眾的感知差異也較大。

云雅如等(2009)[36-37]以東北地區漠河縣氣象站點1960-2005年的氣溫數據為參照,對漠河縣農村人群感知氣候變化的方式與特征以及認知的形成過程進行調查。譚英等(2009)[38]對內蒙古地區52 戶農戶開展了關于氣候變化對農業生產產生影響以及不同職業和不同文化程度的農民對氣象災害應對能力有否差異的調查。呂亞榮和陳淑芬(2010)[39]對山東德州296 位農民進行調查,發現了影響農民認知氣候變化的因素,以及認知程度與適應性行為的關系。

陳迎(2008)[40]主要研究了當代高校學生對環境問題、尤其是近年來國際社會高度關注的氣候變化問題與國家安全關系的認識,依據問卷調查的結果,結合國內外相關調查數據和背景資料,從統計分析的角度,客觀反映當代大學生對環境安全和氣候變化問題的總體認識水平。羅靜和潘家華等(2010)[41]通過采取問卷調查的方式就中國青年大學生對氣候變化問題的認知和倫理態度,進行了剖析。胡玉東和瞿丹丹(2010)[42]通過調查,了解了當代大學生的“低碳生活”意識,進行氣候變化宣傳教育,從而提高大學生的節能減排意識,倡導低碳綠色生活方式。

以上研究的局限主要表現在以下三個方面:一是現有文獻側重于以氣候變化適應性脆弱的農業人口作為研究對象,以普通公眾作為研究對象較少;二是現有文獻較多地關注了公眾對于氣候變化的自然科學層面(如氣溫、降水等)認知。氣候變化問題早已超越氣候科學層面,由于氣候變化所引發的社會問題會更多地涉及到公眾切身利益,普通公眾往往更加關注其社會層面的影響。因此,僅僅關注公眾對于氣候變化的自然科學層面認知還不夠;三是幾乎還沒有文獻正面報道公眾應對氣候變化行動參與意愿的影響因素究竟是什么,即使個別文獻涉及到該問題,其對于影響因素的分析框架也缺乏系統性和全面性。

因此,本文首次以我國國內普通民眾作為調查研究樣本對象,不僅定量、定性地指出我國公眾個人因素對其應對氣候變化行為參與意愿的影響,而且還指出了我國公眾氣候變化認知對其參與意愿的影響。公眾對于氣候變化認知影響因素的變量從氣候變化總體認知以及氣候變化引起原因、影響、國際、國內行動認知六個方面進行選取。關于影響因素的變量選取充分考慮氣候變化問題自然科學和社會科學兩個層面最主要的問題,保證本研究影響因素分析框架的系統、全面。在研究結果方面,有些影響因素在以往的研究中并未獲得。比如,公眾對國際應對氣候變化行動和《京都議定書》的了解程度對其參與意愿有顯著影響。說明了中國公眾對于國際社會氣候變化的重大進展表現出極大的關注,對于該方面的認知將直接影響到其應對氣候變化行動的參與意愿;而有些結論與以往研究相悖。比如,年齡越大,公眾參與意愿越小。這一結論與以往研究幾乎相悖,主要是因為以往研究的樣本對象是農民,而農民年齡越大往往其務農經驗越豐富,那么就越容易認知氣候變化,尤其是氣候變化對農業影響的感知。而本研究中,居住地在農村的樣本占總樣本7.2%,農民比例很小。因此,這一結論表明我國普通公眾年齡越大,其應對氣候變化參與意愿越小。

三、數據來源及樣本的描述性統計分析

(一)數據來源

北半球高緯度地區屬于氣候變化高度敏感地區,如果考慮人口和經濟發展水平等因素,中國是全球未來氣候變化最脆弱的國家之一[43]。因此,以我國國內普通公眾為調查對象的應對氣候變化認知和行為研究顯得非常必要。鑒于此,南京信息工程大學《應對氣候變化研究報告》課題組在2011年3月-4月以中國天氣網為問卷調查平臺,以中國國內網民為調查對象,開展了“中國公眾氣候變化認知狀況調查”,本次調查收回問卷3598份,剔除無效問卷后獲取有效問卷3489 份,有效問卷占96.97%。本次調查有效問卷樣本基本情況如表1 所示。

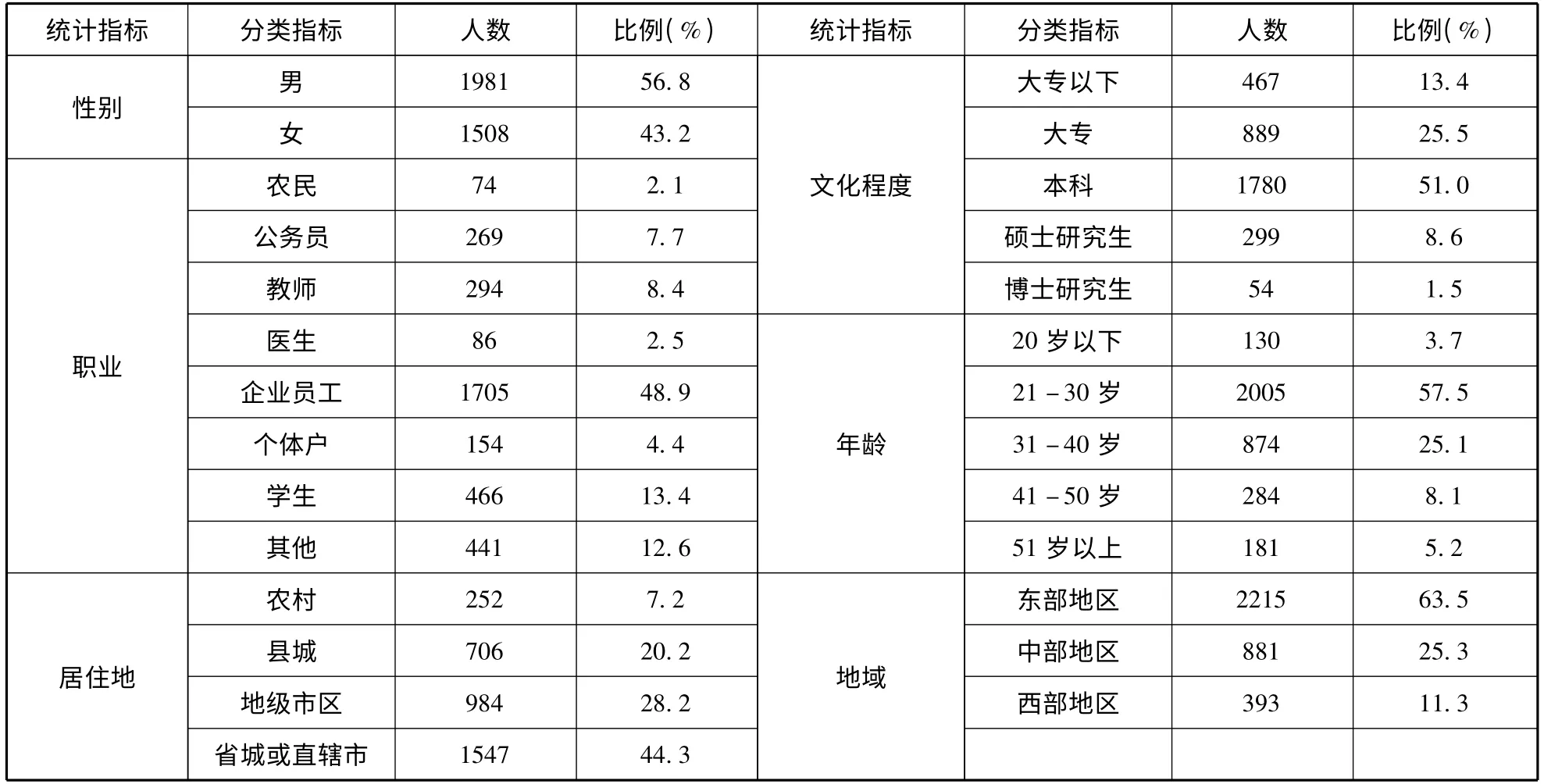

表1 有效問卷樣本的基本情況(N=3489,100%)

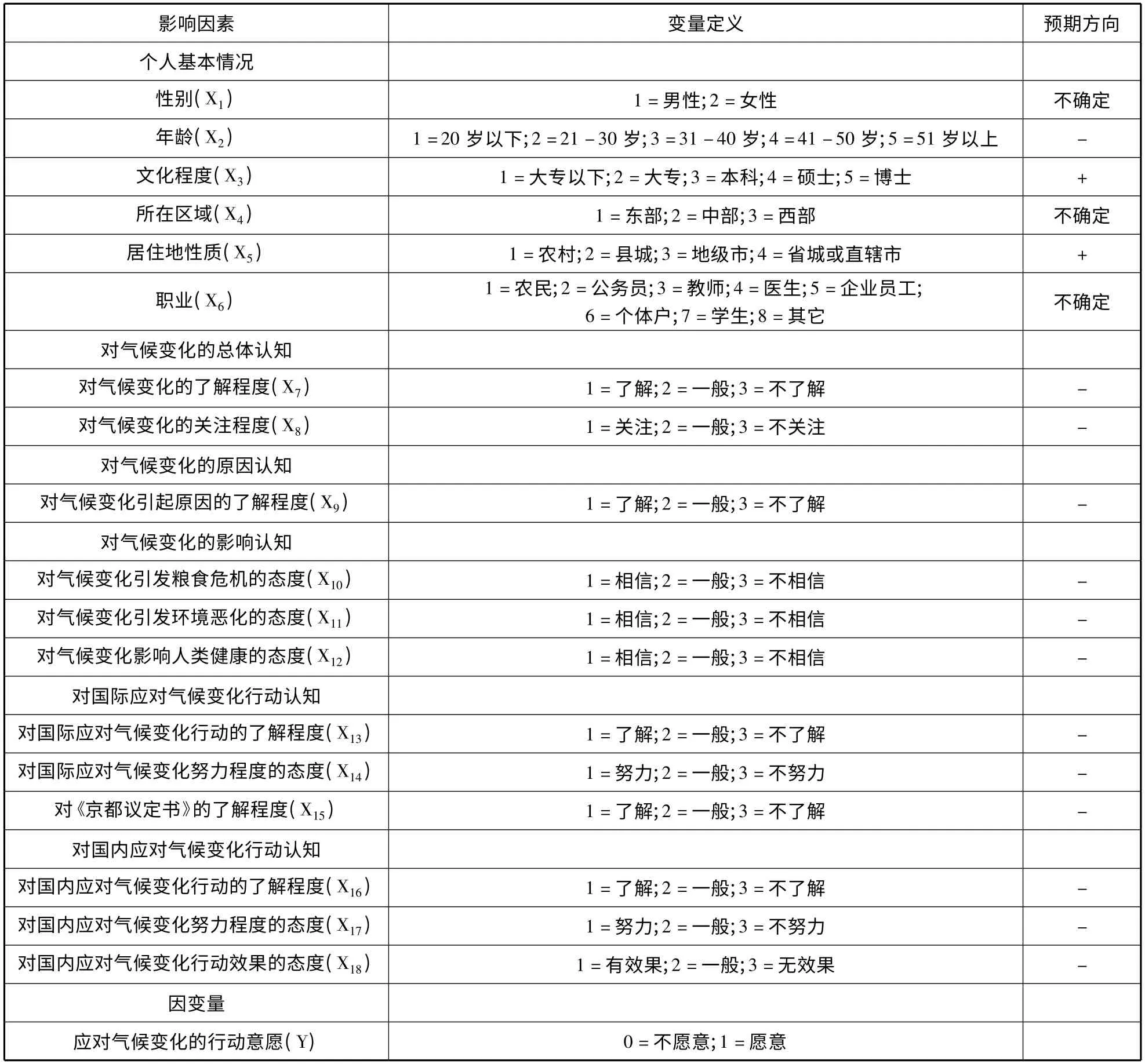

表2 影響公眾應對氣候變化行動意愿的各變量定義及描述

通過網絡調查的方式來獲取調查問卷樣本,主要有以下兩個方面考慮:一方面,近年來,中國社會生活的每一次激蕩變化,都會較大地激起中國網民的條件反射,現實中發生的有一定社會影響的事情會第一時間在網絡空間得以映射。據統計,截止2011年3月底,中國網民達到4.77 億①數據來源:http://news.xinhuanet.com/tech/2011-05/16/c_121421711.htm.,擁有世界第一的網民人口。見微知著,在信息化高度發達的今天,擁有巨大人口基數的中國網民所發揮出來的虛擬力量,已經成為中國普通公眾最有力的民意代表力量;另外一方面,從表1 可以看出,有效問卷樣本中的受調查者所在區域涵蓋東中西部,戶籍范圍限定在中國32 個省(自治區、直轄市)以及香港、澳門特別行政區;居住地來自大中小型城市和基層農村,具有各種層次的學歷背景,性別、年齡分布較為合理和均勻,職業類別廣泛而又區分明顯。鑒于以上兩個方面,應該說,有效問卷樣本具備中國普通公眾的廣泛性和代表性。

(二)公眾應對氣候變化行動影響因素的描述性統計分析

本文以個人因素(性別、年齡、文化程度等)、氣候變化總體認知以及氣候變化引起原因、影響、國際、國內行動認知六個方面研究國內公眾應對氣候變化行動意愿的影響因素。公眾的個人因素變量包括性別、年齡、文化程度、所在區域、居住地性質和職業;氣候變化總體認知變量包括:對氣候變化的了解程度和對氣候變化的關注程度;氣候變化的引起原因認知變量包括:對氣候變化引起原因的了解程度;氣候變化影響認知變量包括:對氣候變化引發糧食危機的態度,對氣候變化引發環境污染的態度和對氣候變化影響人類健康的態度;國際氣候變化行動認知變量包括:對國際應對氣候變化行動的了解程度,對國際應對氣候變化行動努力程度的態度,和對《京都議定書》的了解程度;國內氣候變化行動認知包括:對國內應對氣候變化行動的了解程度,對國內應對氣候變化行動努力程度的態度,對國內應對氣候變化行動效果的態度。各選擇變量的具體描述參見表2。

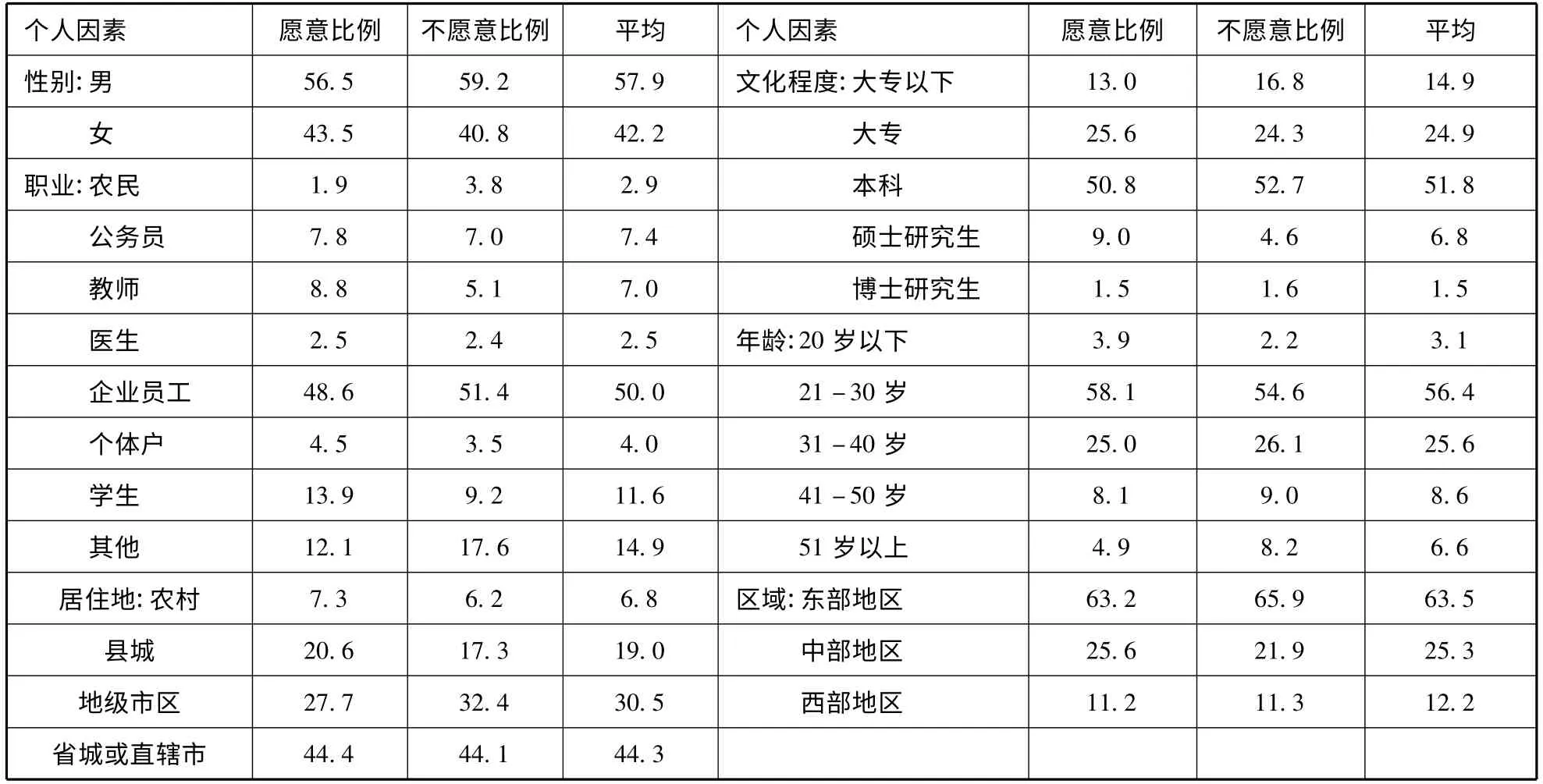

1.公眾個人因素與應對氣候變化行動意愿比較小的影響。女性公眾可能略微傾向于選擇愿意參加應對氣候變化行動。

從職業上看,50.0%的受調查公眾職業為企業員工,所占總樣本比例最大。學生、教師、公務員以及個體戶選擇愿意的比例高于不愿意的比例;醫生選擇愿意和不愿意的比例相當;企業員工、農民和其他職業的公眾選擇愿意的比例略低于不愿意的比例。職業的類別對公眾應對氣候變化行動意愿有一定的影響。

從居住地上看,縣城以上的公眾占93.2%,農村的公眾只有6.8%。農村和縣城的公眾選擇愿意的比例高于不愿意的比例;地級市區的公眾選擇愿意的比例略低于不愿意的比例;而省城或者直轄市的公眾醫生選擇愿意和不愿意的比例相當。公眾所在居住地的城市級別越高,則選擇不愿意參加應對氣候變化行動的傾向越大。

從文化程度上看,大專和本科學歷的公眾所占樣本總數比例很大,達76.7%。大專、碩士研究生學歷的公眾選擇愿意的比例高于不愿意的比例;大專以下、本科學歷公眾選擇愿意的比例低于不愿意的比例;博士研究生學歷的公眾選擇愿意和不愿意的比例相當。文化程度的高低,對公眾應對氣候變化行動意愿的影響并不明顯。

表3 列出了愿意和不愿意參加應對氣候變化行動的公眾個人因素狀況。受調查公眾男性比女性比例略大。在選擇愿意參加應對氣候變化行動的公眾中,男性占56.5%,女性占43.5%。男性公眾選擇愿意的比例略低于不愿意的比例;女性公眾選擇愿意的比例略高于不愿意的比例。公眾的性別可能對其是否愿意參加應對氣候變化行動有

表3 公眾個人因素與應對氣候變化行動意愿(N=3489,100%;單位:%)

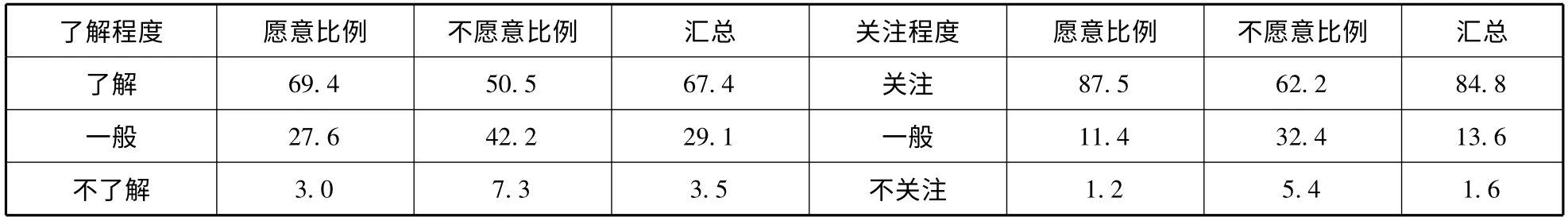

表4 公眾總體認知與應對氣候變化行動意愿(N=3489,100%;單位:%)

從年齡上看,超過80%的公眾處于21-40 歲之間。30 歲以下的公眾選擇愿意的比例高于不愿意的比例;31 歲-50 歲的公眾選擇愿意的比例略低于不愿意的比例;而51 歲以上的公眾選擇愿意的比例明顯低于不愿意的比例。這說明,年齡對公眾應對氣候變化行動意愿影響明顯。可能是因為處于學習或者工作階段的公眾,接觸氣候變化的宣傳比較頻繁和廣泛,對氣候變化的意識相對比較敏銳;而51 歲以上的公眾,處于接近退休年齡或者已經退休的階段,受到其自身傳統觀念、接觸渠道等的限制,對應對氣候變化行動相對消極。

從區域上看,東部、中部和西部的公眾比例分別為:63.5%、25.3%和12.2%。中部地區的公眾選擇愿意的比例高于不愿意的比例;東部地區的公眾選擇愿意的比例略低于不愿意的比例;而西部的公眾選擇愿意和不愿意的比例相當。區域的差異對公眾氣候變化行動意愿可能有影響。中部地區的公眾意愿最為強烈,西部其次,東部最弱。

2.公眾對氣候變化的總體認知與應對氣候變化行動意愿

表4 列出了愿意和不愿意參加應對氣候變化行動的公眾對氣候變化的總體認知狀況。按公眾對氣候變化了解程度對樣本進行分類。受調查公眾67.4%選擇了解氣候變化,29.1%的公眾選擇一般了解;只有3.5%的公眾選擇不了解。對氣候變化了解的公眾選擇愿意參加應對氣候變化行動的比例為69.4%;不愿意的比例為50.5%;而對氣候變化了解一般和不了解的公眾選擇愿意的比例明顯低于不愿意的比例。這表明,公眾對氣候變化的了解程度越高,則愿意參與應對氣候變化行動的傾向越大。

按公眾對氣候變化的關注程度對樣本進行分類。84.8%的公眾選擇關注氣候變化;13.6%的公眾選擇一般關注;不關注的比例只有1.6%。關注氣候變化的公眾選擇愿意的比例為87.5%,不愿意的比例為62.2%;而對氣候變化不關注和一般的公眾選擇選擇愿意的比例明顯低于不愿意的比例。這表明,公眾對氣候變化的關注程度越高,則愿意參與應對氣候變化行動的傾向越大。

3.公眾對氣候變化引起原因認知與應對氣候變化行動意愿

表5 列出了愿意和不愿意參加應對氣候變化行動的公眾對氣候變化的引起原因認知狀況。按公眾對氣候變化的引起原因了解程度對樣本進行分類。受調查公眾62.4%選擇了解氣候變化引起原因,32.5%的公眾選擇一般了解;只有5.2%的公眾選擇不了解。對氣候變化引起原因了解的公眾選擇愿意參加應對氣候變化行動的比例為64.5%;不愿意的比例為44.6%;而對氣候變化引起原因了解一般和不了解的公眾選擇愿意的比例明顯低于不愿意的比例。這表明,公眾對氣候變化的引起原因了解程度越高,則愿意參與應對氣候變化行動的傾向越大。

表5 公眾對氣候變化引起原因認知與應對氣候變化行動意愿(N=3489,100%;單位:%)

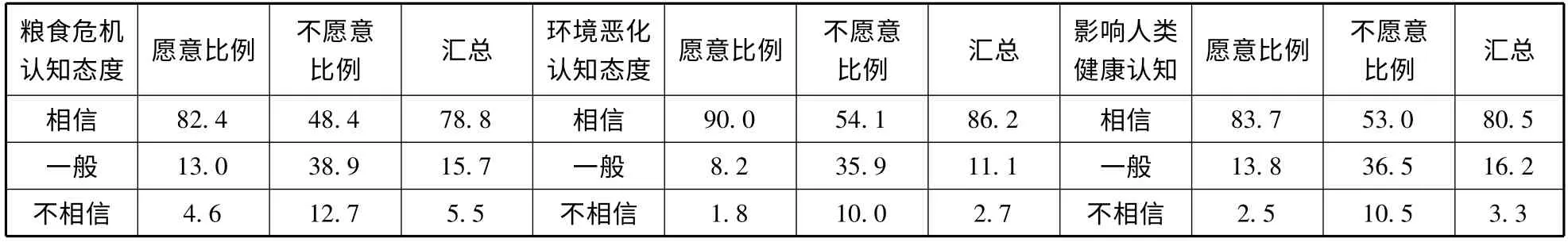

4.公眾對氣候變化影響認知與應對氣候變化行動意愿

表6 列出了愿意和不愿意參加應對氣候變化行動的公眾對氣候變化的影響認知狀況。按公眾對氣候變化引發糧食危機的相信程度對樣本進行分類。受調查公眾78.8%選擇相信氣候變化會引發糧食危機,15.7% 的公眾選擇一般相信;只有5.5%的公眾選擇不相信。相信氣候變化能引發糧食危機的公眾選擇愿意參加應對氣候變化行動的比例為82.4%;不愿意的比例為48.4%;而對氣候變化引發糧食危機一般相信和不相信的公眾選擇愿意的比例明顯低于不愿意的比例。這表明,公眾對氣候變化引發糧食危機的相信程度越高,則愿意參與應對氣候變化行動的傾向越大。

表6 公眾對氣候變化影響認知與應對氣候變化行動意愿(N=3489,100%;單位:%)

按公眾對氣候變化引發環境惡化的相信程度對樣本進行分類。受調查公眾86.2%選擇相信氣候變化會引發環境惡化,11.1%的公眾選擇一般相信;只有2.7%的公眾選擇不相信。相信氣候變化能引發環境惡化的公眾選擇愿意參加應對氣候變化行動的比例高達90.0%;不愿意的比例為54.1%;而對氣候變化引發環境惡化一般相信和不相信的公眾選擇愿意的比例明顯低于不愿意的比例。這表明,公眾對氣候變化引發環境惡化的相信程度越高,則愿意參與應對氣候變化行動的傾向越大。

按公眾對氣候變化影響人類健康的相信程度對樣本進行分類。受調查公眾80.5%選擇相信氣候變化會引發環境惡化,16.2%的公眾選擇一般相信;只有3.3%的公眾選擇不相信。相信氣候變化影響人類健康的公眾選擇愿意參加應對氣候變化行動的比例達83.7%;不愿意的比例為53.0%;而對氣候變化影響人類健康一般相信和不相信的公眾選擇愿意的比例明顯低于不愿意的比例。這表明,公眾對氣候變化影響人類健康的相信程度越高,則愿意參與應對氣候變化行動的傾向越大。

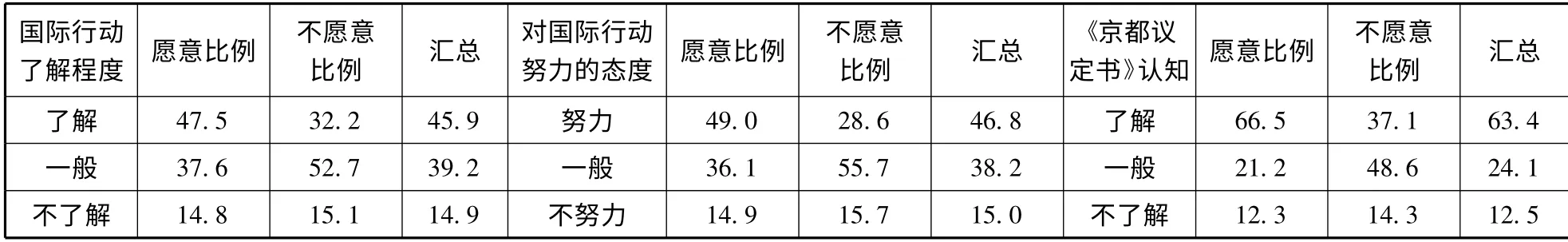

5.公眾對國際應對氣候變化行動認知與應對氣候變化行動意愿

表7 列出了愿意和不愿意參加應對氣候變化行動的公眾對國際應對氣候變化行動的認知狀況。按公眾對國際應對氣候變化行動的了解程度對樣本進行分類。受調查公眾45.9%選擇了解國際應對氣候變化行動,39.2%的公眾選擇一般了解;14.9%的公眾選擇不了解。了解國際應對氣候變化行動的公眾選擇愿意參加應對氣候變化行動的比例為47.5%;不愿意的比例為32.2%;而對國際應對氣候變化行動一般了解和不了解的公眾選擇愿意的比例低于不愿意的比例。這表明,公眾對國際應對氣候變化行動的了解程度越高,則愿意參與應對氣候變化行動的傾向越大。

按公眾對國際應對氣候變化行動的努力態度對樣本進行分類。受調查公眾46.8%認為國際應對氣候變化行動努力,38.2% 的公眾認為一般;15.0%的公眾認為不努力。認為國際應對氣候變化行動努力的公眾選擇愿意參加應對氣候變化行動的比例為49.0%;不愿意的比例為28.6%;而認為國際應對氣候變化行動一般和不努力的公眾選擇愿意的比例低于不愿意的比例。這表明,公眾認為國際應對氣候變化行動的努力程度越高,則愿意參與應對氣候變化行動的傾向越大。

按公眾對《京都議定書》的了解程度對樣本進行分類。受調查公眾63.4%選擇了解《京都議定書》,24.1%的公眾選擇一般了解;12.5%的公眾選擇不了解。了解《京都議定書》的公眾選擇愿意參加應對氣候變化行動的比例為66.5%;不愿意的比例為37.1%;而對《京都議定書》一般了解和不了解的公眾選擇愿意的比例低于不愿意的比例。這表明,公眾對《京都議定書》的了解程度越高,則愿意參與應對氣候變化行動的傾向越大。

表7 公眾對國際應對氣候變化行動認知與應對氣候變化行動意愿(N=3489,100%;單位:%)

表8 公眾對國內應對氣候變化行動認知與應對氣候變化行動意愿(N=3489,100%;單位:%)

6.公眾對國內應對氣候變化行動認知與應對氣候變化行動意愿

表8 列出了愿意和不愿意參加應對氣候變化行動的公眾對國內應對氣候變化行動的認知狀況。按公眾對國內應對氣候變化行動的了解程度對樣本進行分類。受調查公眾52.0%選擇了解國內應對氣候變化行動,34.2%的公眾選擇一般了解;13.8%的公眾選擇不了解。了解國內應對氣候變化行動的公眾選擇愿意參加應對氣候變化行動的比例為54.6%;不愿意的比例為30.3%;而對國內應對氣候變化行動一般了解和不了解的公眾選擇愿意的比例低于不愿意的比例。這表明,公眾對國內應對氣候變化行動的了解程度越高,則愿意參與應對氣候變化行動的傾向越大。

按公眾對國內應對氣候變化行動的努力態度對樣本進行分類。受調查公眾58.4%認為國內應對氣候變化行動努力,30.8% 的公眾認為一般;10.8%的公眾認為不努力。認為國內應對氣候變化行動努力的公眾選擇愿意參加應對氣候變化行動的比例為61.6%;不愿意的比例為31.6%;而認為國內應對氣候變化行動一般和不努力的公眾選擇愿意的比例低于不愿意的比例。這表明,公眾認為國內應對氣候變化行動的努力程度越高,則愿意參與應對氣候變化行動的傾向越大。

按公眾對國內應對氣候變化行動的效果認知對樣本進行分類。受調查公眾44.3%認為國內應對氣候變化行動有效果,36.2%的公眾認為效果一般;19.5%的公眾認為無效果。認為國內應對氣候變化行動有效果的公眾選擇愿意參加應對氣候變化行動的比例為46.4%;不愿意的比例為26.8%;而認為國內應對氣候變化行動效果一般的公眾選擇愿意的比例低于不愿意的比例;認為無效的公眾選擇愿意的比例與不愿意的相當。這表明,公眾認為國內應對氣候變化行動的效果越好,則愿意參與應對氣候變化行動的傾向越大。

四、實證分析模型構建

基于上述對影響公眾應對氣候變化行動意愿的各項因素的描述性分析,本文建立了公眾應對氣候變化行動意愿的實證模型。即:

公眾應對氣候變化行動意愿Y =F(性別X1,年齡X2,文化程度X3,所在區域X4,居住地性質X5,職業X6,對氣候變化的了解程度X7,對氣候變化的關注程度X8,對氣候變化引起原因的了解程度X9,對氣候變化引發糧食危機的態度X10,對氣候變化引發環境污染的態度X11,對氣候變化影響人類健康的態度X12,對國際應對氣候變化行動的了解程度X13,對國際應對氣候變化行動努力程度的態度X14,對《京都議定書》的了解程度X15,對國內應對氣候變化行動的了解程度X16,對國內應對氣候變化行動努力程度的態度X17,對國內應對氣候變化行動效果的態度X18)+隨機擾動項

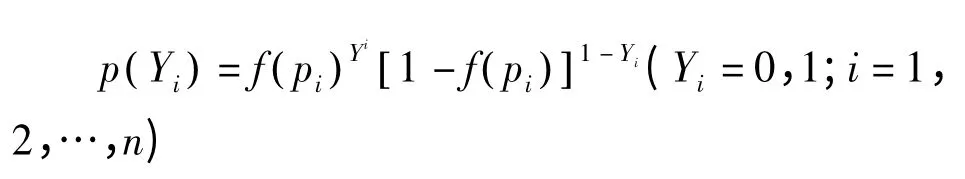

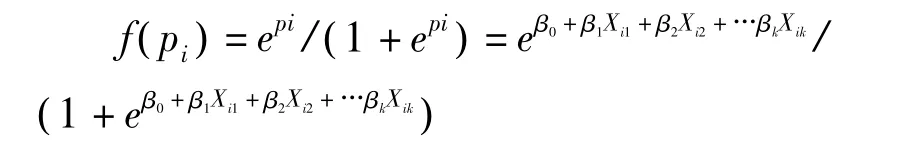

本文反映我國公眾應對氣候變化行動意愿的數據是以分類數據為主的離散數據,公眾應對氣候變化的行動意愿結果只有兩種,即愿意與不愿意。因此可以采用Binary Logistic 模型,將因變量Y 的取值限定在[0,1]的范圍內,將“愿意”定義為Y=1,“不愿意”定義為Y=0。

設X1,X2,…,Xk是與Y 相關的自變量,一共有n 組觀察數據,即:Xi1,Xi2,…,Xik;Yi,i=1,2,…,n,本研究中k=18,n =3489。式中,Yi是取值為0 或者1 的因變量,也叫被解釋變量。Yi與Xi1,Xi2,…,Xik的關系為:

E (Yi)=pi=β0+β1Xi1+β2Xi2+…βkXik

則Yi的概率分布函數為:

Logistic 的回歸函數為:

對其似然函數取自然對數,得:

以上模型中各自變量和因變量的定義及表述參見表2。

五、模型估計結果與分析

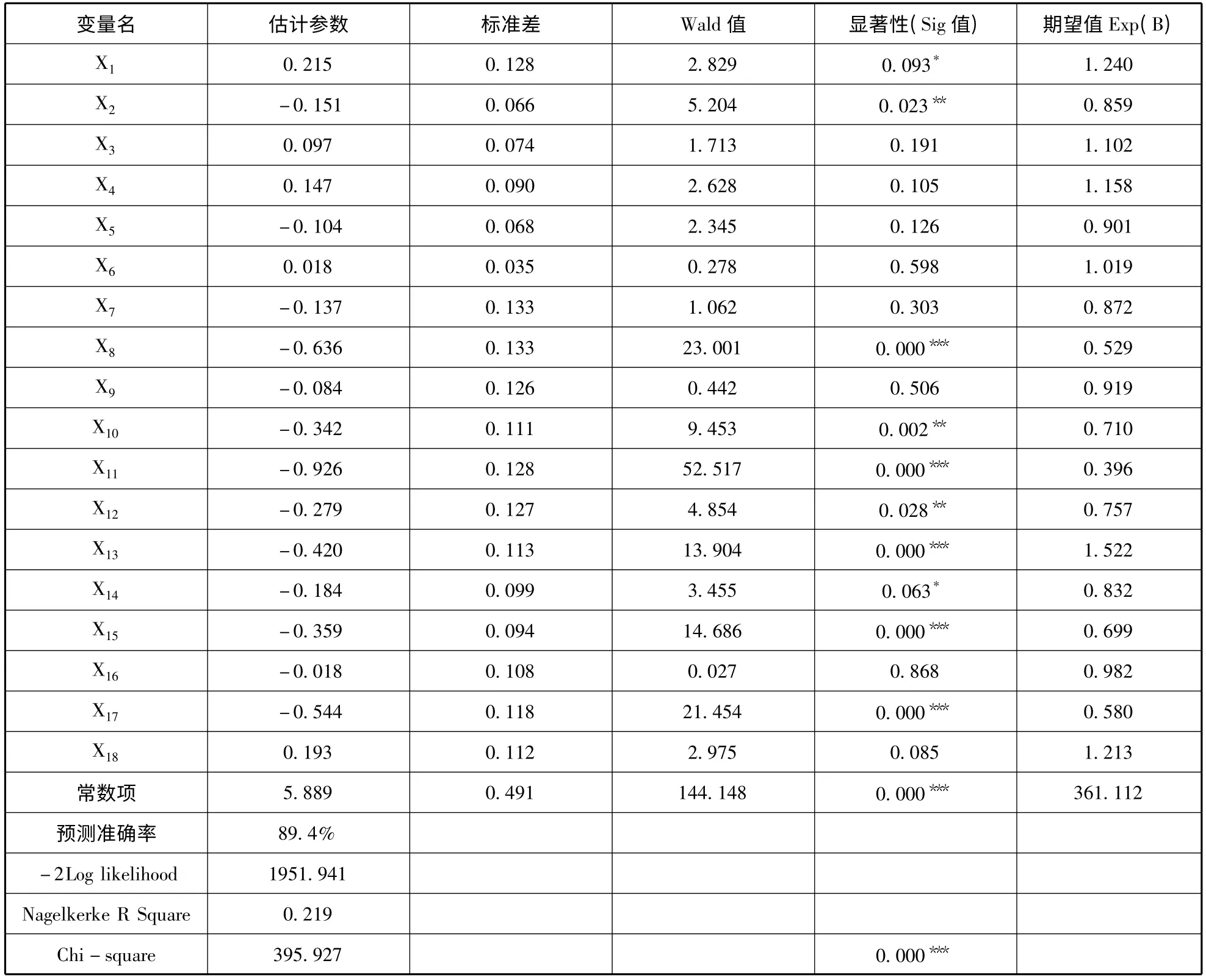

本文應用SPSS18.0 統計軟件對3489 個樣本數據進行了二元Logistic 回歸處理,結果列于表9 中。該模型的預測準確率達到了89.4%,說明模型的預測效果較好;從模型的整體檢驗來看,-2Log likelihood值達到了1951.941,說明模型擬合度較好;而Nagelkerke R Square 值達到了0.219,Chi-square 值達到了395.927,說明模型可以較好地進行擬合。

根據表9 中模型測算的估計參數判斷自變量對因變量的相關性,其順序為X11、X8、X17、X13、X15、X10、X12、X1、X18、X14、X2、X4、X7、X5、X3、X9、X16、X3,表明各因素對公眾應對氣候變化行動意愿的影響大小順序。其中,對氣候變化引發環境污染的態度(X11)、對氣候變化的關注程度(X8)、對國內應對氣候變化行動努力程度的態度(X17)、對國際應對氣候變化行動的了解程度(X13)、對《京都議定書》的了解程度(X15)這五個變量參數估計值均在1%的顯著水平上通過了檢驗,說明這五個自變量對公眾應對氣候變化行動意愿的影響最為明顯。

以上指出了各個自變量影響我國公眾應對氣候變化行動意愿的大小排序以及影響最大的5 個自變量。為了更加全面地指出影響我國公眾應對氣候變化行動影響因素,須從個人因素、氣候變化總體認知以及氣候變化引起原因、影響、國際、國內行動認知六個方面分析歸納:

第一,從公眾的個人因素來看,公眾的性別(X1)和年齡(X2)估計參數值分別在10%和5%的顯著水平上通過了檢驗,說明兩者對公眾應對氣候變化行動意愿有重要影響。年齡的參數符號為負,說明越年輕的公眾其應對氣候變化行動意愿越強烈;性別的參數符號為正,說明女性應對氣候變化行動意愿比男性強烈。其余四個變量文化程度(X3)、所在區域(X4)、居住地性質(X5)、職業(X6)沒有通過顯著性檢驗,說明這四個變量對其行動意愿影響不大。

第二,在公眾對氣候變化的總體認知變量中,對氣候變化的關注程度(X8)的估計參數值通過了1%的顯著性檢驗,說明公眾對氣候變化的關注程度對其行動意愿有顯著影響。在本次調查中,選擇關注氣候變化的公眾高達2958 人,選擇一般關注的為475 人,僅有56 人選擇不關注。參數符號為負,說明越是關注氣候變化的公眾,其應對氣候變化的行動意愿越強烈。另外一個變量對氣候變化的了解程度(X7)沒有通過顯著性檢驗,表明公眾對氣候變化的了解程度對其行動意愿影響不大。

第三,公眾對氣候變化引起原因的了解程度(X9)沒有通過顯著性檢驗,表明公眾對氣候變化引起原因的了解程度對其行動意愿影響不大。

第四,在公眾對氣候變化的影響認知變量中,對氣候變化引發糧食危機的態度(X10)、對氣候變化引發環境污染的態度(X11)、氣候變化影響人類健康的態度(X12)估計參數值分別通過了5%、1%、5%的顯著性檢驗。由此說明,公眾對氣候變化的影響認知這一方面的所有變量對其行動意愿都有顯著或者重要的影響。在本次調查中,選擇相信氣候變化引發糧食危機的的公眾高達2748 人,選擇一般相信的為549人,僅有192 人選擇不相信;選擇相信氣候變化引發環境污染的的公眾高達3007 人,選擇一般相信的為388 人,僅有94 人選擇不相信;選擇相信氣候變化影響人類健康的的公眾高達2807 人,選擇一般相信的為566 人,僅有116 人選擇不相信。三個變量的參數符號均為負,說明公眾對氣候變化引起糧食危機、環境污染以及影響人類健康的相信程度越高,則其行動意愿越強烈。

第五,在公眾對國際應對氣候變化行動認知變量中,對國際應對氣候變化行動的了解程度(X13)和對《京都議定書》的了解程度(X15)的參數估計值通過了1%的顯著性檢驗。這表明,對國際應對氣候變化行動的了解程度和對《京都議定書》的了解程度對公眾的行動意愿有顯著影響。兩個變量參數值的變量為負,公眾對國際氣候變化行動和《京都議定書》了解程度越高,則其行動意愿越是強烈。對國際應對氣候變化行動努力程度的態度(X14)沒有通過顯著性檢驗,說明其對公眾行動意愿影響不大。

表9 公眾應對氣候變化行動行動意愿的Logistic 模型回歸結果

第六,在公眾對國內應對氣候變化行動認知變量中,對國內應對氣候變化行動努力程度的態度(X17)參數估計值通過了1%的顯著性檢驗。這表明,對國內應對氣候變化行動努力程度的態度對公眾的行動意愿有顯著影響。參數值的變量為負,公眾感到國家應對氣候變化行動越努力,則其應對氣候變化的行動意愿則越強烈。從這一結果也可以看出,我國國內公眾非常關注我國政府應對氣候變化行動的努力程度,而國際應對氣候變化努力程度對其行動意愿影響則不大。對國內應對氣候變化行動的了解程度(X16)和對國內應對氣候變化行動效果的態度(X18)的參數估計值沒有通過顯著性檢驗,表明這兩項對公眾行動意愿影響不大。

六、結論與啟示

本文以國內公眾為調查對象,以網絡調查法進行問卷調查,應用SPSS18.0 統計軟件對3489 個樣本數據進行了二元Logistic 回歸處理,從個人因素(性別、年齡、學歷等)、氣候變化總體認知以及氣候變化的原因、影響、國際、國內行動認知六個方面描述性分析和實證研究了國內公眾應對氣候變化行動意愿的影響因素。

研究表明,個人因素方面,公眾性別和年齡對其應對氣候變化行動意愿有重要影響,性別的影響方向為正,表明女性行動意愿高于男性;年齡的影響方向為負,表明年齡越大,行動意愿越小。而公眾的文化程度、所在區域、居住地性質、職業對其行動意愿影響不顯著。在氣候變化總體認知方面,公眾對氣候變化的關注程度對其行動意愿有顯著影響,參數符號為負,說明越是關注氣候變化的公眾,其應對氣候變化的行動意愿越強烈。對氣候變化的了解程度沒有通過顯著性檢驗,表明公眾對氣候變化的了解程度對其行動意愿影響不顯著。在氣候變化引起原因認知方面,公眾對氣候變化引起原因的了解程度沒有通過顯著性檢驗,表明公眾對氣候變化引起原因的了解程度對其行動意愿影響不顯著。在公眾對氣候變化的影響認知方面,對氣候變化引發糧食危機的態度、對氣候變化引發環境污染的態度、氣候變化影響人類健康的態度三個因素分別通過了5%、1%、5%的顯著性檢驗。公眾對氣候變化的影響認知這一方面的所有變量對其行動意愿都有顯著或者重要的影響。三個變量的參數符號均為負,說明公眾對氣候變化引起糧食危機、環境污染以及影響人類健康的相信程度越高,則其行動意愿越強烈。在公眾對國際應對氣候變化行動認知方面,對國際應對氣候變化行動的了解程度和對《京都議定書》的了解程度兩個因素通過了1%的顯著性檢驗。這表明,對國際應對氣候變化行動的了解程度和對《京都議定書》的了解程度對公眾的行動意愿有顯著影響。兩個變量參數值的變量為負,公眾對國際氣候變化行動和《京都議定書》了解程度越高,則其行動意愿越是強烈。對國際應對氣候變化行動努力程度的態度沒有通過顯著性檢驗,說明其對公眾行動意愿影響不顯著。在公眾對國內應對氣候變化行動認知方面,對國內應對氣候變化行動努力程度的態度因素值通過了1%的顯著性檢驗。這表明,對國內應對氣候變化行動努力程度的態度對公眾的行動意愿有顯著影響。參數值的變量為負,公眾感到國家應對氣候變化行動越努力,則其應對氣候變化的行動意愿則越強烈。對國內應對氣候變化行動的了解程度和對國內應對氣候變化行動效果的態度兩個因素沒有通過顯著性檢驗,表明這兩個因素對公眾行動意愿影響不顯著。依據上述研究結論,提出以下政策啟示:

1.側重提高男性、年齡大的公眾氣候變化認知和行為

研究結果表明,性別和年齡對與我國公眾應對氣候變化行動意愿有重要影響:男性公眾應對氣候變化行動意愿不如女性,年齡比較大的公眾行動意愿不積極。因此,側重提高男性公眾對氣候變化的認知程度對于其參與應對氣候變化行動具有積極作用;加強對年齡比較大的公眾的氣候變化方面知識的宣傳和引導,提高其認知程度,有利于其采取主動參與應對氣候變化行動。

2.廣泛和深入地宣傳氣候變化相關知識,提高公眾對氣候變化的關注程度

研究結果表明,公眾對氣候變化的關注程度對其應對氣候變化行動意愿有顯著影響:公眾對氣候變化越關注,則行動意愿越強烈。認知是行為的基礎,只有使公眾對氣候變化有廣泛和深入的認識,公眾才會有去關注氣候變化的可能,進而才會主動采取應對氣候變化行動的可能。因此,建議政府要擴張宣傳氣候變化知識的路徑,要通過更多的渠道宣傳氣候變化的情況,促使公眾對氣候變化的關注程度得到提高,進而整體提高我國公眾應對氣候變化的行動意愿。

3.及時公布科學的氣候變化影響方面的最新知識

研究結果表明,公眾對氣候變化引起糧食危機、環境污染以及影響人類健康的相信程度對其應對氣候變化行動意愿有顯著影響:公眾對氣候變化引起糧食危機、環境污染以及影響人類健康的相信程度越高,則其行動意愿越強烈。這一研究結果進一步表明,氣候變化有可能帶來的負面影響對我國公眾的行動意愿有很大的影響。因此建議,我國政府、社會團體、相關研究機構以及高等院校應該聚焦氣候變化影響方面的科學研究,并且及時地將科研成果以科普的方式向社會宣傳,為公眾提供及時的、科學的氣候變化影響方面的最新知識。

4.廣泛地向公眾介紹國際應對氣候變化重大行動的詳細情況

研究結果表明,公眾對國際應對氣候變化行動的了解程度和對《京都議定書》的了解程度對其行動意愿有顯著影響:公眾對國際應對氣候變化行動和《京都議定書》了解程度越高,則其行動意愿越是強烈。大氣沒有國界,氣候變化問題是典型的全球性公共環境治理問題。只有國家之間通力合作,加強國際合作,才能有效應對氣候變化問題。從1988年聯合國政府間氣候變化專業委員會(IPCC)的成立,到2010年底的坎昆國際氣候大會,人類應對氣候變化行動越來越受到各國政府的重視,其對世界范圍內普通民眾的氣候變化認知和行為的影響也越來越廣泛和深入。其中,《京都議定書》的簽署最具有里程碑意義,它是全球第一份具有法律約束力的旨在控制氣候變暖的國際協議。我國公眾對國際氣候行動的認知對其行動意愿很敏感,因此我國在宣傳和普及氣候變化知識時,對與國際應對氣候變化行動相關的會議、協議、宣言等要格外重視。

5.從控制溫室氣體排放、增強適應能力、加強科技研究和提高公眾氣候意識入手,努力提高我國的應對氣候變化能力

研究結果表明,公眾對國內應對氣候變化行動努力程度的態度對公眾的行動意愿有顯著影響:公眾感到國家應對氣候變化行動越努力,則其應對氣候變化的行動意愿則越強烈。因此,建議我國政府在以下四個方面盡最大努力減緩和適應氣候變化:一是通過轉變經濟發展方式、優化能源消費結構等措施努力減少溫室氣體排放;二是通過完善多災種的監測預警應急機制、增加碳匯等措施增加國家適應氣候變化的能力;三是加強氣候變化領域的基礎研究、低碳技術開發和清潔能源技術創新。科學技術是應對氣候變化的根本出路,只有加強科學技術投入,才能大力提高我國應對氣候變化能力;四是提高全民保護氣候和環境的意識,為有效應對氣候變化創造良好的社會氛圍。

[1]《氣候變化國家評估報告》編寫委員會.氣候變化國家評估報告[M].北京:科學出版社,2007.

[2]Pachauri,R.K.and Reisinger,A.Climate Change 2007 Synthesis Report[M].Valencia:IPCC,November 2007.

[3]Linda Argote,Paul Ingram,John M.Knowledge Transfer in Organizations:Learning from the Experience of Others[J].Organizational Behavior and Human Decision Processes,2000,May:1- 8.

[4]劉金全,鄭挺國,宋濤.中國環境污染與經濟增長之間的相關性研究——基于線性和非線性計量模型的實證分析[J].中國軟科學,2009,(2):98-106.

[5]Haakon V,Kristin A ,HE Jianwu,et al .Benefits and Costs to China of three Different Climate Treaties [J]. Resource and Energy Economics,2009,(31):139-160.

[6]周旗,郁耀闖.關中地區公眾氣候變化感知的時空差異[J].地理研究,2009,28(1):45-53.

[7]Lowe T.Vicarious Experience vs Scientific Information in Climate Change Risk Perception and Behavior:A Case Study of Undergraduate Students in Norwich,UK,Tyndall Centre Technical Report.Stewart R,Wiener J.2003,Reconstructing Climate Policy:Beyond Kyoto[M].The AEI Press,Washington,D.C.

[8]Kempton W.How the Public Views Climate Change[J].Environment,1997,39(9):12-21.

[9]Berk R,Fovell R.Public Perceptions of Climate Change:A“Willingness to Pay”Assessment.[J].Climatic Change,1999,413-446.

[10]Jing-Yi Li.Assessment of Public Risk Perception in North-western China[J].Risk Assessment and Management,2008,8(4):353-361.

[11]Pomerance R.The Dangers from Climate Warming:A Public Awakening.In:Abrahamson DE(Ed.).[M].The Challenge of Global Warming.Washington,D.C:Island Press,1989.259~269·

[12]Leiserowitz,A.Communicating the Risks of Global Warming:American Risk Perceptions,Affective Images and Interpretive Communities.In:Moser S C,Dilling L(Eds.),Creating a Climate for Change:Communicating Climate Change and Facilitating Social Change.[M].Cambridge:Cambridge University Press,2007.44-63.

[13]Leiserowitz A,Kates R W,Parris T M.Do Global Attitudes and Behaviors Support Sustainable Development?[J].Environment,2005,47(9):22-38.

[14]Leiserowitz A.Global Warming in the American Mind:The Roles of Affect,Imagery,and Worldviews in Risk Perception,Policy Preferences and Behavior[R].Unpublished Dissertation,University of Oregon,Eugene,2003.

[15]Leiserowitz A.Before and After The Day After Tomorrow:A U.S.Study of Climate Change Risk Perception.[J].Environment,2004,46(9):22-37.

[16]Leiserowitz A.American Risk Perceptions:Is Climate Change Dangerous?[J].Risk Analysis,2005,25(6):1433-1442.

[17]Leiserowitz A.Climate Change Risk Perception and Policy Preferences:The Role of Affect,Imagery,and Values[J].Climatic Change,2006(77):45-72.

[18]俞國良,王青蘭,楊治良等.環境心理學[M].北京:人民教育出版社,2001.

[19]Bostrom A,Morgan M G,Fischhoff B.et al.What do people know about global climate change?[J].Risk Analysis,1994,14(6):959-970.

[20]Kempton W.How the public views climate change.[J].Environment,1997,39(9):12-21.

[21]Bord R J,Fisher A,O'connor R E.Public Perceptions of Global Warming:United States and International Perspectives[J].Climate Research,1998,11:75-84.

[22]莎柯塔·阿爾卡.尼泊爾藍塘地區氣候變化的認知[J].山西能源和節能,2010(2):31-33.

[23]韓穎,侯向陽.內蒙古荒漠草原牧戶對氣候變化的感知和適應[J].應用生態學報,2011,22(4):913-921.

[24]Grothman,Torsten and Patt,Anthony:Adaptive Capacity and Human Cognition:the Process of Individual Adaptation to Climate Change[J].Global Environmental Change,2005,(15):199-213,.

[25]Kurukulasuriya,Pradeep;Mendelsohn,Robert and Hassan,Rasbi:Will African Agriculture Survive Climate Change[J].World Bank Economic Review,2006,(20)3:367-388.

[26]Nhemachena,Charles and Hassan,Rashid:Micro-level Analysis of Farmers'Adaptation to Climate Change in Southern Africa[R].IFPRI Discussion Paper 00714,August 2007.

[27]Bryan Elizabeth,Deressa Temesgen T,Gbetibouo Glwadys A,Ringler Claudia.Adaptation to Climate Change in Ethiopia and South Africa:Options and Constraints[J]. Environmental Science and Policy,2009,(12):413-426.

[28]Temesgen T D,Rashid M H,Claudia R,et al.Determinants of Farmers' Choice of Adaptation Methods to Climate Change in the Nile Basin of Ethiopia[J].Global Environmental Change,2009(19):248-255.

[29]Ole M,Cheikh M,Anette R,et al.Farmers Perceptions of Climate Change and Agricultural Adaptation Strategies in Rural Sahel[J].Environmental Management,2009,(43):804-816.

[30]Brondizio,Eduardo S.and Moran,Emilio F.Human Dimensions of Climate Change:the Vulnerability of Small Farmers in the Amazon[J].Philosophical Transaction of the Royal Society B,2008,(363):1803-1809.

[31]Gibbons J M,Ramsden S J.Integrated Modeling of Farm Adaptation to Climate Change in East Anglia,UK:Scalingand Farmer Decision Making[J].Agriculture Ecosystems and Environment,2008,(127):126-134.

[32]Wolfe David W,Ziska Lewis,Petzoldt Curt,Seaman Abby,Chase Larry,Hayhoe Katharine.Projected Change in Climate Thresholds in the Northeastern U.S.:Implications for Crops,Pests,Livestock and Farmers[J]. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change,2008,(13):5-6.

[33]張蘭生,方修琦,任國玉.全球變化[M].北京:高等教育出版社,2003.

[34]田青.人類感知和適應氣候變化的行為學研究——以吉林省敦化市鄉村為例[D].北京師范大學博士論文,2005.

[35]郁耀闖,周旗,王長燕.陜北地區公眾氣候變化感知的時空變異[J].西北大學學報(自然科學版),2011,41(1):134-138.

[36]云亞如,方修琦,田青,張學珍.黑龍江省漠河縣鄉村人群對氣候變化的感知方式與認知結果[J].地理科學,2009,29(5):745-749.

[37]云亞如,方修琦,田青.鄉村人群氣候變化感知的初步分析——以黑龍江省漠河縣為例[J].氣候變化研究進展,2009,5(2):117-121.

[38]譚英,奉志偉,牛寶亮,潘學標.氣候變化背景下的農牧交錯區村民認知與應對行為調查分析[J].中國農學通報,2009,25(23):413-419.

[39]呂向榮,陳淑芬.農民對氣候變化的認知及適應性行為分析[J].中國農村經濟,2010,(7):75-86.

[40]陳迎.從安全視角看環境與氣候變化問題[J].世界經濟與政治,2008,(4):45-51.

[41]羅靜,潘家華,李恩平,Geir Inge Orderud.大學生應對氣候變化的倫理取向探討[J].科學對社會的影響,2009,(3):5-9.

[42]胡玉東,瞿丹丹.大學生低碳生活方式現狀及對策調查報告[J].中國電力教育,2010,(6):196-197.

[43]Diffenbaugh N S,Giorgi F,Raymond L.Indicators of 21st Century Socio-Climatic Exposure[R].Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,2007(104):20195-20198.