基于ArcSDE的地理空間數據集成管理

許友蓮

(漳州市測繪設計研究院,福建漳州 363000)

1 引言

當前,“數字城市”建設方興未艾,基礎地理空間框架建設初顯成效,社會各界對基礎地理信息的需求空前高漲[1]。如何高效地管理好不同來源、不同比例尺、不同階段、不同用途的基礎地理空間數據,更好地利用這些數據為政府和各行各業提供決策支持和信息服務,是實現傳統勘測產業向現代地理信息產業轉變所亟待解決的問題。

漳州市地理空間數據集成管理,就是在制定基礎地理信息數據標準上,進行數據采集、加工、建庫、更新及維護,在各種先進技術和計算機網絡環境下,實現海量基礎地理信息的整合入庫和高效管理,奠定了“數字漳州”地理空間框架的數據基礎,促進了整個城市現代化、信息化進程。

2 技術體系

2.1 軟硬件環境

操作系統,選用功能強大、界面友好、使用方便的Windows操作系統,客戶端為Windows XP或Windows 2000 Professional,服務器端為 Windows 2003 Server。

數據庫平臺,選用Oracle 11g數據庫管理系統,它采用客戶機/服務器(Client/Server)體系,特別適用于管理大型關系數據庫。

2.2 關鍵技術

地理空間數據集成管理的關鍵技術是空間數據庫技術。目前的空間數據庫基本上是在通用數據庫上,附加一個中間層(空間數據庫引擎,SDE(Spatial Database Engine)),將不同的操作系統平臺和數據庫平臺的差異屏蔽在中間件之后,這樣使系統功能應用和后臺數據訪問相分離,從而降低系統的復雜度,也使得空間數據庫的數據得以充分利用和共享。ArcSDE作為ESRI公司SDE解決方案的商業產品,是ArcGIS和關系數據庫管理系統(RDBMS)之間的 GIS通道[2~3]。由于采用客戶機/服務器體系結構,它允許多用戶管理和并發訪問;采用協作處理和緩沖數據處理方式,既可以在客戶端也可以在服務器完成操作,提高了數據處理效率,使工作流程更為順暢;而且提供了對空間屬性數據進行高效率操作的接口,滿足對不同層次用戶提供數據服務需求。

3 系統架構

由于地理空間數據一般分為空間圖形數據、空間屬性數據和元數據這三大類來管理[4],因而在系統構建中,綜合考慮各方面因素,參照數據集成管理的目標,系統體系架構主要涉及兩個子系統的建設,即基礎空間數據管理系統和基礎空間元數據管理系統的功能設計與系統實現。

3.1 基礎空間數據管理系統

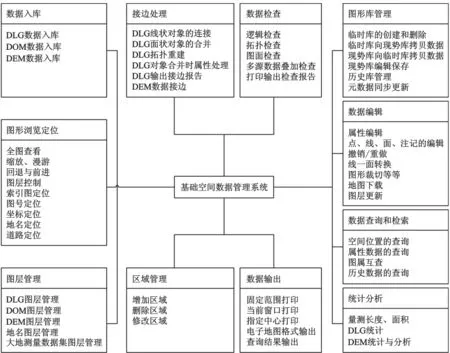

基礎空間數據管理系統,面向基礎地理數據及各專業圖形數據的管理及系統維護人員,實現對空間數據的輸入、編輯、管理、查詢、空間分析和輸出等應用。系統按功能可以劃分為數據入庫更新、圖形瀏覽定位、查詢檢索、圖形編輯、統計分析、輸出轉換、模型顯示和接口服務等8大部分,其系統功能結構圖如圖1所示。

圖1 基礎空間數據管理系統功能結構圖

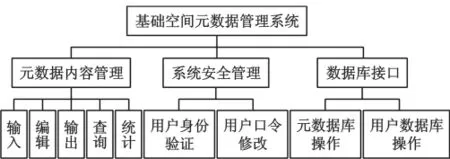

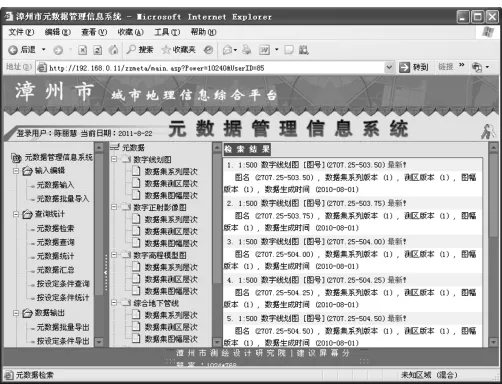

3.2 基礎空間元數據管理系統

基礎空間元數據管理系統,是對數字線劃圖、數字高程模型、數字正射影像圖、地名數據、綜合管線數據、專題信息等各類地理信息的空間數據庫的元數據進行編輯、檢索、查詢、統計、輸出等管理的應用系統。根據功能的不同,可以分為元數據內容管理、系統安全管理、數據庫接口3個模塊。系統功能結構圖如圖2所示。

圖2 基礎空間元數據庫管理系統功能結構圖

4 基于ArcSDE的數據組織與管理

4.1 數據標準

標準化是數據整理建庫、信息交換共享的前提。在數據標準制定過程中,以相關的國家標準、部頒標準為基礎,結合地方標準以及實際需求,制定空間數據的分類體系和編碼標準,以消除“信息孤島”,保障系統的交互性和聯通性。

4.2 空間數據庫組織

漳州市地理空間數據庫,內容包括地形圖、數字正射影像圖、數字高程模型、地名數據庫、綜合地下管網數據庫、控制測量成果庫、元數據等部分。由于數據內容豐富、種類繁多,專業性較強,以下筆者分別從空間數據庫的管理模式、邏輯結構、層次結構、更新維護機制等方面加以說明。

(1)空間數據庫管理模式

漳州市地理空間數據是經過處理轉換后以Oracle+ArcSDE的形成存儲管理。存儲在ArcSDE中的地理數據在邏輯上分為3層:第一層為地圖,按空間數據的性質劃分,例如 1∶500地形圖,其命名規則以地圖類型代碼+地圖編號表示,例如 1∶500地形圖命名為DLG5H;第二層為邏輯圖層,按數據的現實意義劃分,例如居民地、植被等,其命名規則以所屬地圖名+邏輯圖層類型代碼表示,邏輯圖層類型代碼用兩個英文字母表示,例如 1∶500地形圖植被圖層命名為DLG5H_ZB;第三層為物理圖層,按GIS特征劃分,例如點層、線層、面層、注記層等,其命名規則以所屬邏輯圖層名+物理圖層類型代碼表示,例如:1∶500地形圖植被面層命名為 DLG5H_ZB_POLY。存儲在ArcSDE中的地理數據在物理上分為兩層:第一層為要素集,是具有共同的空間參照的要素類的容器,一般與邏輯上的地圖相對應;第二層為要素類,直接存儲具有共同的GIS特征和屬性結構的空間數據,與邏輯上的物理圖層相對應。

(2)空間數據庫邏輯結構

納入漳州市地理空間數據庫的空間信息可以按3個時態進行劃分,即現勢數據、歷史數據和臨時數據。現勢數據是指當前最新的數據;歷史數據是現勢數據被最新數據替代之后保存的數據;而臨時數據則指新獲取的基礎測繪成果資料,按照入庫的要求經過預處理但尚未正式輸入數據庫的數據。因而,在數據庫設計中,對應建立3個邏輯數據庫:現勢庫、歷史庫和臨時庫,在邏輯數據庫下又各分若干子庫,現勢庫包括DLG、DEM、DOM、地名數據庫、控制測量成果庫、綜合管網數據庫等子庫。

(3)元數據庫層次結構

元數據是描述數據的數據。由于地理空間數據具有數據量大、保密要求高,應用需求廣泛等特點,通過建立地理空間數據的元數據庫,是實現地理空間信息查詢、發布等功能行之有效的手段。在地理空間數據的數據集描述中,由于空間數據集具有繼承關系,并綜合考慮減少數據冗余和實際可操作性,漳州地理空間數據元數據分為3個層次結構:數據集系列元數據、數據集元數據(按測區劃分)和數據集元數據(按圖幅劃分)。對于數字線劃圖、數字正射影像圖這類以標準分幅進行采集和生產的基礎數據,數據集系列層次的元數據定在圖一級,而數據集層次的元數據有兩個:測區一級和單幅圖一級。以數字化線劃圖為例,數據集系列層次的元數據保存的是不同比例尺數字線劃圖的描述內容;按測區劃分的數據集層次的元數據保存某一比例尺下某一測區的數字線劃圖的描述內容;按圖幅分幅劃分的數據集層次的元數據保存的是某一比例尺下數字線劃圖每張分幅圖的描述內容。對于專題數據,保留數據集系列層次的元數據以及按測區劃分的數據集層次的元數據。

(4)數據庫更新維護

地理空間數據的生命力依賴于空間數據的現勢性,因而,必須建立與完善數據更新維護機制,使系統的數據相對處于最新狀態。一方面,通過建立數據更新機制不斷獲取現勢數據,并對數據庫進行運維管理;另一方面,通過保存歷史數據,實現歷史數據查詢和數據對比操作。

數據更新一般分為兩個層次:一是不定期的局部數據更新,二是周期性的全局數據更新。測繪部門在承擔日常測繪任務時,要考慮把基礎地理空間數據庫更新作為一項任務,在完成工作任務同時,也對周圍變化的地物進行測繪,由漳州市測繪設計研究院信息中心的工作人員進行更新,這樣可以把工作化整為零,減少全局數據更新的工作量,同時確保基礎地理空間數據庫具有較優的現勢性。

5 多源數據集成

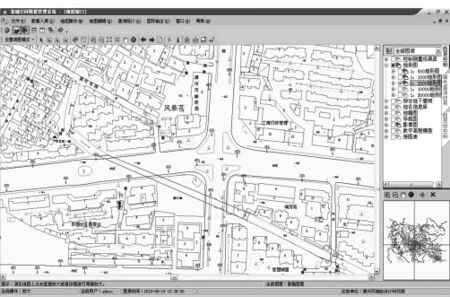

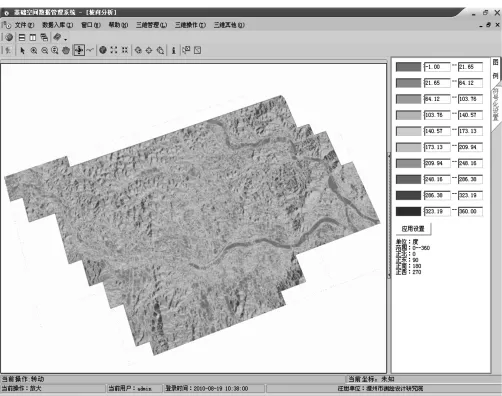

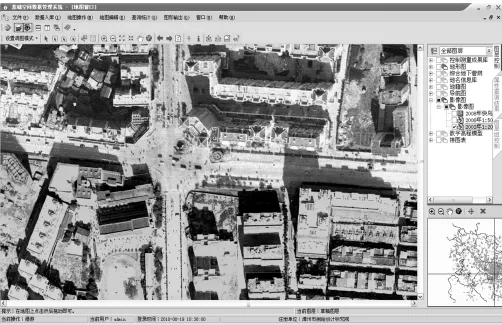

漳州市地理空間信息數據庫由矢量核心地形要素數據庫(DLG)、數字正射影像數據庫(DOM)、數字高程模型數據庫(DEM)、控制測量數據庫、地名數據庫、綜合管網數據庫、專題數據庫、元數據庫等構成;在地理范圍上是以漳州市全市范圍為最終控制和管理目標,并按照不同比例尺分類建庫。集成的數據庫成果如圖3~圖6所示。

圖3 DLG建設成果圖

圖4 DEM建設成果圖

圖5 DOM建設成果圖

圖6 元數據庫建設成果圖

(1)地形圖庫:100 km2的 1∶500地形圖和1∶1 000地形圖按標準入庫;200 km21∶2 000地形圖按標準入庫;所有 1∶10 000和 1∶50 000地形圖原樣轉換入庫。

(2)影像圖庫:300 km2的1∶2 000航攝影像數據的整理建庫,1∶5 000正射影像圖的整理建庫(2005年影像數據 500 km2,2008年影像數據 320 km2)。

(3)數字高程模型:現有城市DEM數據的標準化整理與建庫。

(4)綜合管線庫:100 km2范圍內的MapGIS綜合管線數據標準化整理與建庫,部分竣工測量數據DWG、Excel數據的標準化整理與建庫。

(5)控制測量成果庫:覆蓋中心城區的C級、D級、E級GPS控制點。

(6)元數據庫。

6 結語

基于ArcSDE結構集成的多源、多尺度、多時態、多種類的空間數據庫,采用集中式存儲管理,支持分布式維護更新,實現了大型GIS平臺上海量、異構數據的一體化、標準化管理。通過多源信息整合,可以提供便捷、高效的綜合決策服務,滿足多行業多部門用戶的需求。因此,應進一步加強社會和經濟屬性調查工作,充分利用上層GIS系統圖形與屬性一體化管理功能,在集成管理之上擴充地理空間數據的內涵,加大基礎地理信息承載量,開拓基礎地理信息應用新領域。

[1]肖建華,羅名海,王厚之等.城市基礎地理信息集成與綜合管理[M].北京:測繪出版社,2006.

[2]桂潤堂,鐘霞,薛重生.基于ArcSDE的空間數據庫引擎技術的應用研究[J].微機發展,2003(13):50~54.

[3] 張佐幫,尚穎娟.基于ArcSDE的空間數據組織和管理[J].研究與開發,2007(9):58~60.

[4]楊春成,何列松,謝鵬等.基于空間數據庫引擎的多源地理空間數據管理[J].測繪科學技術學報,2010,27(5):366~370.

[5]朱秀麗,苗作華.基于ArcGIS的基礎地理空間數據庫系統設計[J].山西建筑,2009,35(6):363~365.

[6]劉爭齊,李新佳,高蘇新等.“數字蘇州”基礎地理信息平臺的設計與實現[J].現代測繪,2011,34(4):31~33.