互聯網公司的手機夢——信息經濟時代競爭規律轉變下的一次破壞式創新

文 工信部電信研究院劉濤

互聯網公司的手機夢

——信息經濟時代競爭規律轉變下的一次破壞式創新

文 工信部電信研究院劉濤

互聯網從誕生開始,一路走來,本身就是一次次破壞式的創新,每一次互聯網的創新,都在毀滅或者改變著某一領域的傳統生態規律。

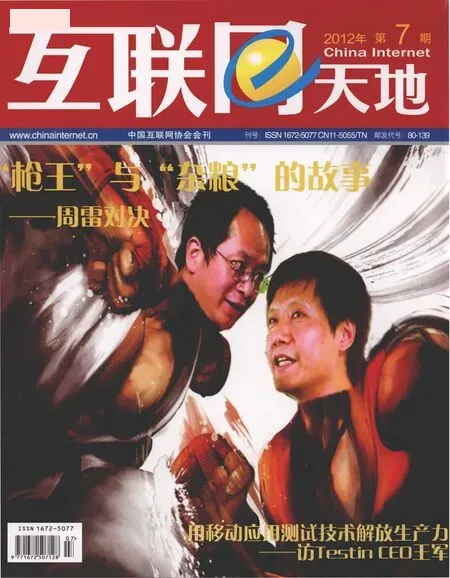

互聯網的故事,永遠都是那么精彩,永遠都是讓人意想不到。去年雷軍推出小米手機,掀起了一股智能手機的熱潮。但是這股熱潮似乎在很長時間里都集中在雷軍本人,以及小米手機本身的配置、定價、銷售渠道等等細節方面。當時并沒有什么人會想到,僅僅過了不到一年的時間,會出現互聯網大軍齊齊進入手機行業的精彩橋段。

從周鴻祎高調宣稱做360手機開始,百度、阿里、網易、新浪、盛大等各路諸侯,都一股腦地扎進了智能手機這片紅海中。智能終端市場早已是競爭激烈的狀態,品牌眾多,互聯網公司作為新人,此時來勢洶洶,他們在下一盤怎樣的棋?互聯網的這種敢為天下先的創新力,背后反映的又是什么樣的邏輯規律?

互聯網公司的商業邏輯

1.得入口者得天下:移動互聯網讓用戶的需求極大豐富,“離用戶越近、離成功就越近”的道理愈發明顯。無論是搜索引擎、瀏覽器,還是網站導航,都在爭奪用戶入口。但似乎總還差“最后一公里”,真正與用戶零距離接觸的,還是握在手里的智能手機。所以互聯網公司做手機,看中的并非智能手機本身能值幾個錢,而是智能手機所具有的最重要的移動互聯網入口價值。

2. 將PC用戶遷移:國內互聯網市場壟斷性很強,360在殺毒軟件市場,盛大在網絡文學市場,阿里巴巴在C2C市場,百度在搜索市場,騰訊在IM市場都是獨霸一方。各自擁有巨大的用戶規模,如何將這些用戶順利遷移至移動互聯網上是各家非常關注的問題。互聯網公司認為,只有把住了入口,才有希望將PC上壟斷的服務延伸至手機上,才可以遷移現有龐大規模用戶,為其長線流量收入打下基礎,而這也是能夠吸引手機廠商合作的重要籌碼。

3. 靠軟件補貼硬件:互聯網公司做手機,很大的賣點是做高配置低價格的手機,之所以這樣做,互聯網公司自有邏輯,他們說服手機廠商低價、甚至零利潤出產手機,但是許諾未來靠內置在手機里的軟件帶來的流量收費補貼。甚至可以拉上運營商,借助渠道和網絡,最后從流量和廣告收入中一起分成。這就是周鴻祎所聲稱的從一次性賣硬件變成長期的一種收費服務,而且這種做法,已成為互聯網公司篤信的未來發展趨勢。

互聯網的入口爭奪戰

一部互聯網的發展史,就是對用戶的步步逼近和入口爭奪的歷史。對于入口爭奪的范圍,可以分為三個層面:對于操作系統的爭奪,以及對于內容應用的爭奪和對于瀏覽器的爭奪。回首上個世紀,微軟的Windows操作系統便是最早把控用戶入口的的杰作,移動互聯網時代的Android也是一樣的動作。到了互聯網大發展的上個世紀最后十年,雅虎、谷歌又掀起了新的一輪入口爭奪戰,他們利用用戶需要搜索海量信息的需求,將搜索引擎變成了用戶上網的第一站。同樣,這種存在于內容層面的入口爭奪,還體現在網站導航、社交網站等各類應用上。

每個人都根據各自對用戶需求的判斷,設計出相應的上網第一站界面,希望在第一戰盡可能多的解決用戶上網的各類需求,與用戶建立良好的第一印象。同時,瀏覽器的爭奪也顯得日益激烈,PC時代,微軟通過強制捆綁,短期內建立了IE一統天下的局面,但是移動互聯網發展起來后,瀏覽器領域已經呈現出了群雄爭霸的局面,未來還將會有更多的參與者涌入這個領域。

但是無論在哪個層面,入口的爭奪還停留在軟件范圍之內,并沒有涉及到硬件廠商的地盤。但是隨著小米、360等大批人馬殺入硬件領地,開始大張旗鼓地做起手機的時候,對于用戶入口的爭奪已經到了白熱化的地步。畢竟手機給用戶帶來的親切感和占有欲,要遠高于摸不著的軟件產品。手機是私人物品,誰擁有了這個入口就等于是在用戶的私人財產中占得一席之地,在用戶的心目中的地位自不必多說。

離用戶越近,離成功越近,這個道理讓互聯網公司們篤信不疑,也隨之帶來了對用戶的“步步緊逼”。占據了入口,就能夠把用戶吸引到自己的軟件服務上來,也就更有機會創造流量,產生價值,互聯網公司主張的硬件免費化、靠軟件和服務長期獲益的商業邏輯才會真正地實現。

從工業化經濟到互聯網經濟的競爭規律轉變

無論是為了卡位入口界面,搶占用戶使用的先機;還是利用自身的壟斷服務,強化捆綁效應,創造長時間的流量價值。互聯網公司的這些商業邏輯,其背后反映的互聯網經濟下的競爭規律,已然不同于以往。

近300年來,人類經濟發展先后經歷了工業經濟時代和信息經濟時代,而信息經濟時代是建立在信息通信網絡大發展的基礎之上的。自上個世紀最后十年開始,移動通信便進入了黃金時代。進入新世紀以來,智能終端的出現,讓移動通信向移動互聯網方向開始轉變,人們在信息通信時代,不僅僅滿足于人際之間的簡單溝通,而是希望將生活中包括衣食住行、社交、娛樂、學習等元素,都能夠在網絡中得以映射和延展,在這種龐大而多樣化的需求推動之下,各種移動互聯網的應用便應運而生。相應的,移動互聯網也成為當前以及以后很長一段時間最具發展潛力的產業。

而在工業經濟時代和信息經濟時代下,所表現出的競爭規律有很大的區別。在工業經濟時代,企業生產制造與眾不同的物理產品,比如汽車、家具、衣服、食品等等,制造這些產品最關鍵的是掌握核心的生產資料(木材、礦產、糧食等),以及貨幣。沒有錢,沒有足夠多的原材料供應,任何企業都不能持久生存下去。所以,在工業經濟時代,企業競爭能力的強弱,便取決于所掌握的生產資料和貨幣的多少。

進入信息經濟時代,特別是移動通信和互聯網的出現,讓以往的企業競爭的規律開始出現變化。信息通信產品變成了語音業務和數據業務,這些非物質化的產品不再需要寶貴的原材料的供應,相反,這些產品的競爭在很大程度上取決于網絡傳輸質量,于是對于網絡資源的掌控便成為重要的環節,運營商掌握了通信網絡和寬帶接入,于是也就占據了主導地位。

圖1 從工業經濟時代到移動互聯網時代的轉變

到了后來,移動互聯網和智能終端的發展,讓人們對業務豐富度的需求大大增加,產品已經不再是簡單的語音和數據業務了,而是如今成千上萬的互聯網產品,幾乎覆蓋到了我們生活的各個方面。這個時候,生產資料和貨幣已經不再是稀缺的資源,而網絡傳輸和寬帶接入、以及存儲計算等,都隨著技術的演進變得越來越強大和富余,這些也不再是競爭的主戰場。相反,由于當代人們生活節奏的加快、選擇的增多,人們的注意力和時間反而從過去的富裕變得越來越緊缺,每個人的手機上都裝滿了各種各樣的應用,我們的iPad、iPhone總是被琳瑯滿目的軟件、游戲所填滿,這讓我們用在具體某一款應用上的注意力大大減少,有些甚至只是一瞥而過。顯而易見,如何在移動互聯網時代競爭制勝,關鍵就是怎樣延長用戶在具體應用上的時間和注意力,也就是提高用戶的粘性。先有了粘性,才能產生流量,有了穩定的流量,才會轉換成經濟價值。

從工業經濟到移動互聯網經濟的轉變歷程,實際上就是產業鏈上游的生產資料和貨幣供應的重要性逐漸降低,而產業鏈最末端的用戶使用粘性和注意力的重要性日益提升的過程。正是因為移動互聯網經濟與傳統工業經濟的不同,使得各家互聯網公司絞盡腦汁,思考如何獲取用戶更多的注意力和更長時間的粘性。這個時候,我們也就明白了,互聯網公司之所以通過操作系統、搜索引擎、瀏覽器、手機終端,一步步縮短與客戶的接觸距離,其動作背后有著客觀必然性。

互聯網公司做手機是一次破壞式創新

互聯網公司做手機,聽起來雷人,實際上也迎合著互聯網行業不拘一格、敢想敢做的一貫風格。打通上下游環節,直面用戶需求,能免費的全免費。只不過免費的玩法通行互聯網行業,可一旦進入傳統制造行業,舊有思維下的人們都會大吃一驚,紛紛質疑這種動作太過激進,完全不顧行業規律,李開復就認為“單純為綁定自己的服務而推出手機,想用Android打造iPhone式高利潤封閉產業鏈,是不現實的。”互聯網公司通常以嵌入自己服務為主,不愿嵌入用戶愛戴的競爭對手服務,這種限制用戶自由選擇的行為,能否換回用戶的真金白銀,不僅李開復,很多人都持有疑問。同樣,即使互聯網公司都策劃用流量和服務達到盈利,但就算最成功的蘋果模式,其主要收入依舊是硬件,而不是來自于App Store。互聯網公司的這種“以軟代硬”的夢想,確實還有很長的路要走。

但是無論怎樣,我們都必須承認,互聯網從誕生開始,一路走來,本身就是一次次破壞式的創新,每一次互聯網的創新,都在毀滅或者改變著某一領域的傳統生態規律。互聯網本身流淌著的就是一種不破不立的創新血液,從事互聯網的人,不在乎既定規則,也許在這種強大的創新力之下,任何所謂的金科定律終究會灰飛煙滅,成為一個個記憶的符號。