2006-2010年寧波市江北區圍生兒死亡分析

陳幼芬 (寧波市江北區婦幼保健院 315020)

圍生兒死亡率是衡量一個地區的經濟、文化、醫療衛生水平和評價圍生期保健質量的主要標志之一。本文回顧性分析了2006-2010年江北區圍生兒死亡監測數據,為提高圍生期保健工作質量及降低圍生兒死亡率提供參考。

1 資料來源與分組

1.1 資料來源 2006年1月至2010年12月,各監測醫院上報的《浙江省圍生兒死亡個案表》、《圍生兒數季報表》、《浙江省孕產婦、兒童死亡及接生情況調查表》。

1.2 診斷標準 圍生兒死亡指從妊娠28周(胎兒體重達1000g或身長達35cm)至產后7天所發生的死胎、死產和新生兒死亡[1]。

1.3 分組 分成流動組和常住組。將非江北區戶口且在本區居住不到1年的孕產婦所生的圍生兒歸入流動組;居住1年以上的外區戶口和本籍戶口孕產婦所生的圍生兒歸入常住組。

2 分析結果

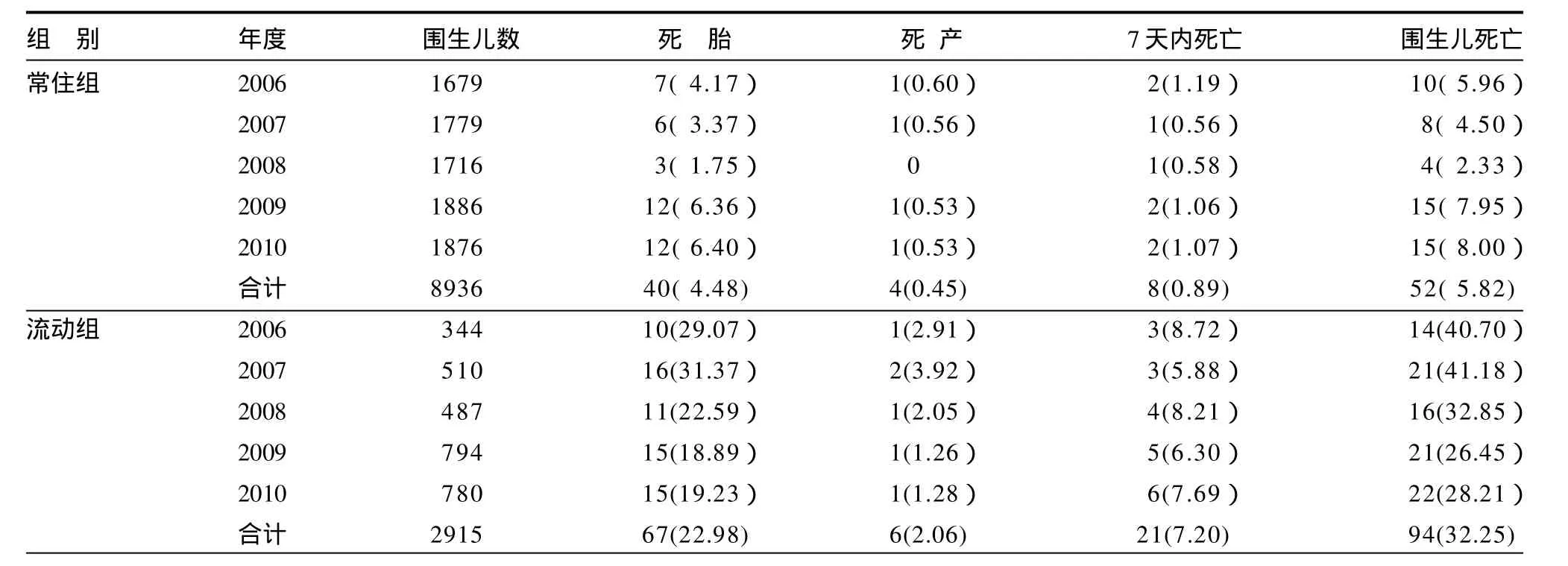

2.1 2006-2010年圍生兒死亡情況(表1) 5年間江北區各監測醫院住院分娩的圍生兒共11851人,死亡146例,死亡率為12.3‰,其中常住組圍生兒死亡率5.82‰(52/8936),流動組圍生兒死亡率32.25‰(94/2915)。兩組圍生兒死亡率比較差異有統計學意義(χ2=126.16,P<0.01)。

2.2 流動組和常住組圍生兒死亡原因分類及順位 流動組圍生兒死亡原因構成:母親因素27例(28.7%),早產21例 (22.3%),出生缺陷15例(16.0%),新生兒窒息13例(13.8%),不明原因12例(12.8%),臍帶原因6例(6.4%)。常住組圍生兒死亡原因構成:出生缺陷20例(38.4%),早產10例(19.2%),不明原因8例(15.4%),臍帶原因6例(11.5%),新生兒窒息5例(9.6%),母親因素3例(5.8%)。流動組因母親妊娠合并癥及并發癥引起的位于第一位,不明原因的胎死宮內位于第五位;常住組因產前診斷胎兒畸形的優生引產占第一位,而母親因素位于第六位。

2.3 圍生兒死亡與孕周關系 孕28~36+6周出生301人,死亡106例(35.2%);孕37~41+6周出生11446人,死亡37例(0.3%);孕42周及以上出生104人,死亡3例(2.9%)。可以顯示,早產兒死亡率、足月產兒死亡率、過期產兒死亡率,三者相比差異有高度統計學意義(χ2=2936.95,P<0.01)。

2.4 流動組和常住組圍生兒死亡評審結果比較 經區級圍生保健協作組專家評審,流動組圍生兒死亡中有5例(5.3%)是可以避免的,34例(36.2%)是創造條件可避免的,不可避免的55例(58.5%);常住組中創造條件可避免的8例(15.4%),不可避免的44例(84.6%)。流動組可以避免及創造條件可以避免死亡的比例顯著高于常住組,差異有高度統計學意義(χ2=10.45,P<0.01)。

3 討論

表1 2006-2010年圍生兒死亡情況 [例(‰)]

本文結果顯示,常住人口圍生兒死亡原因順位與流動人口不同,出生缺陷是常住人口圍生兒死亡的首位原因,母親因素為末位;而流動人口中圍生兒死亡首因是母親因素。因此,加強優生優育知識宣傳,指導孕前及孕早期補充葉酸以預防胎兒神經管畸形,做好孕期監測,提高監測質量和宮內診斷技術水平十分必要。研究已證實,出生缺陷的發生與病毒感染、濫用藥物、接觸有毒有害物質有關,孕期應盡量避免接觸農藥、工業毒物、放射線、寵物、致畸藥物等;使每一位孕婦盡早和定期進行產前檢查,適時產前篩查、產前診斷,產科醫生還需掌握產前診斷適應證,充分利用羊水、臍帶血染色體,超聲波檢查,DNA分析等檢測手段,及時篩查異常患者,早期發現隱性遺傳病雜合子。20~27周常規做一次B超檢查,盡早發現異常,做到早發現、早處理,盡量避免先天畸形在孕晚期出生,從而有效降低圍生兒死亡率。

流動人口圍生兒死亡率明顯高于常住人口[2],本文結果亦如此。這與大部分流動人口文化素質、經濟水平相對較低,流動性相對較大,不容易接受產前監護有關。本文資料顯示,大于孕36周圍生兒死亡仍占相當比例。提示要降低圍生兒死亡率必須加強對外來人口的健康教育宣傳,提高孕產婦的保健意識和自我監護能力[3],能自覺接受圍生期保健尤其重要。在產前檢查門診和孕產婦學校常規教會孕婦數胎動,做好胎動監護,強調孕婦一旦發現胎動異常應及時到醫院診治,爭取搶救時機,從而提高胎、嬰兒的存活率。

本文圍生兒死亡評審結果中,可避免和創造條件可避免的流動人口圍生兒死亡所占比例明顯高于常住人口的圍生兒死亡。評審發現的主要問題:基層醫療機構篩查先天畸形的技術水平較低,設備較差;對孕婦及胎兒的監測不到位;產時高位因素的識別和處理能力有待提高;危重新生兒轉院時機選擇不當,失去最佳復蘇搶救時間;流動人口孕產婦產檢不規范,甚至無產檢,缺陷發現晚;流動人口孕產婦在家中分娩仍有一定比例,導致可避免的圍生兒死亡。

綜上所述,做好出生缺陷預防工作,不斷提高孕期保健及產科質量,提高醫療保健人員診療技術水平,做好高危孕產婦篩查工作,開設高危門診,嚴格遵守高危妊娠轉診制度,強化孕婦自我保健的宣教力度,加強對流動人口的社會管理,呼吁政府部門盡快落實“貧困母嬰救助”等政策,可降低圍生兒死亡率。

[1] 樂杰.婦產科學[M].6版.北京:人民衛生出版社,2004:44.

[2] 文翕蕭,羅輝娥.90例圍生兒死亡原因分析[J].中國熱帶醫學,2006,6(5):911.

[3] 姚曉光,楊柳.沈陽市流動人口圍生兒死亡情況分析[J].中國婦幼保健,2007,22(2):273.